- •Исходные данные

- •1.1. Летные характеристики самолета

- •1.2. Геометрические характеристики силовых элементов крыла

- •1.3.Преобразование прямоугольного-трапециевидного полукрыла в трапециевидное.

- •2. Расчет

- •2.1 Расчет нагрузок в горизонтальном полете в турбулентной атмосфере.

- •2.2. Расчет нагрузок, действующих на крыло в различных условиях эксплуатации.

- •2.3. Расчетно-силовая схема крыла.

- •2.4. Построение эпюр поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов.

- •3. Анализ и подсчет фактических напряжений

- •3.1 Определение напряжений в сечениях крыла

- •Заключение

- •Список используемой литературы

3. Анализ и подсчет фактических напряжений

3.1 Определение напряжений в сечениях крыла

Критерием работоспособности конструкции (крыла, фюзеляжа или др.), т.е. близости ее к состоянию разрушения или необратимых деформаций, является величина напряжений, возникающих в силовых элементах конструкции от действия на неё эксплуатационных нагрузок: изгибающего, крутящего моментов и поперечной силы.

Сечение крыла необходимо схематизировать в соответствии с реальным расположением силовых элементов: силовой частью сечения крыла является межлонжеронная часть, длина и высота которой ра вны:

![]() ,

м

(3.1)

,

м

(3.1)

![]() ,

м (3.2)

,

м (3.2)

где

![]() - длина межлонжеронной части;

- длина межлонжеронной части;

![]() -

высота межлонжеронной части;

-

высота межлонжеронной части;

![]() -

текущая хорда крыла;

-

текущая хорда крыла;

![]() -

относительная толщина крыла.

-

относительная толщина крыла.

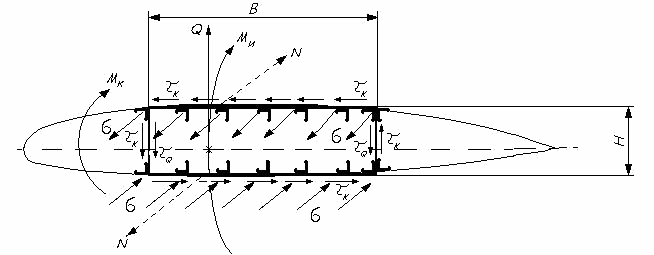

Рис.2.7. Напряжения в силовых элементах сечения крыла, возникающие от внешних сил Q, Ми

Мк.

Крыло

является тонкостенной замкнутой

конструкцией, основные силовые элементы

которой сосредоточены в верхней и нижней

панелях (обшивка, стрингеры, полки

лонжеронов). При изгибе, например, вверх

(от аэродинамических сил) верхняя панель

сжимается, нижняя растягивается, то

есть обе работают на нормальные

напряжения; при этом изгибающий момент

трансформируется в пару сил

![]() ,

напряжения от которых будут:

,

напряжения от которых будут:

![]() ,

Па (3.3)

,

Па (3.3)

![]() ,

Па (3.4)

,

Па (3.4)

где

![]() - площадь верхней панели крыла;

- площадь верхней панели крыла;

![]() -

площадь нижней панели крыла.

-

площадь нижней панели крыла.

Площадь панели определяется площадью обшивки, площадями всех стрингеров и полок лонжеронов (переднего и заднего). Т.е.:

![]() ,

м2

(3.5)

,

м2

(3.5)

![]() ,

м2

(3.6)

,

м2

(3.6)

где

![]() ,

,![]() - толщина обшивки верхней и нижней

панелей соответственно;

- толщина обшивки верхней и нижней

панелей соответственно;

![]() ,

,

![]() - число стрингеров верхней и нижней

панелей соответственно;

- число стрингеров верхней и нижней

панелей соответственно;

![]() -

площади стрингеров верхней и нижней

панелей соответственно;

-

площади стрингеров верхней и нижней

панелей соответственно;

![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() -

площади полок переднего верхнего,

заднего верхнего, переднего нижнего и

заднего нижнего лонжеронов соответственно.

-

площади полок переднего верхнего,

заднего верхнего, переднего нижнего и

заднего нижнего лонжеронов соответственно.

Максимальный

изгибающий момент, равный

![]() Нм,

действует в корневом сечении, т.е.

Нм,

действует в корневом сечении, т.е.

![]() м.

Найдем

м.

Найдем

![]() и

и![]() по формулам (3.1) и (3.2):

по формулам (3.1) и (3.2):

![]() (м),

(3.7)

(м),

(3.7)

![]() (м).

(3.8)

(м).

(3.8)

Найдем площади верхней и нижней панелей крыла по формулам (3.5) и (3.6):

![]() (3.9)

(3.9)

![]() (3.10)

(3.10)

Теперь мы можем найти нормальные напряжения, действующие в корневом сечении:

![]() МПа

(3.11)

МПа

(3.11)

![]() МПа

(3.12)

МПа

(3.12)

Крутящий момент в тонкостенном однозамкнутом контуре создает касательные напряжения, обратно пропорциональные толщине стенок контура:

![]() Па

(3.13)

Па

(3.13)

![]() Па

(3.14)

Па

(3.14)

где![]() - площадь, охватываемая контуром, равная

- площадь, охватываемая контуром, равная![]() ;

;

![]() -

толщина обшивки (верхней или нижней)

или стенки лонжерона;

-

толщина обшивки (верхней или нижней)

или стенки лонжерона;

![]() -

максимальный крутящий момент, равный

-

максимальный крутящий момент, равный

![]() =13563,9

Нм;

=13563,9

Нм;

Помимо

крутящего момента на стенки лонжеронов

действует поперечная сила, равная в

этом сечении

![]() Н,

которая создает также касательные

напряжения:

Н,

которая создает также касательные

напряжения:

![]() МПа

(3.15)

МПа

(3.15)

![]() МПа

(3.16)

МПа

(3.16)

где:

![]() -

величина максимальной поперечной силы;

-

величина максимальной поперечной силы;

![]() и

и

![]() -

толщина стенки лонжерона (переднего

или заднего).

-

толщина стенки лонжерона (переднего

или заднего).

Тогда: 1) общее напряжения от действия крутящего момента и поперечной силы на стенке переднего лонжерона равно:

![]() МПа

(3.17)

МПа

(3.17)

2) общие напряжения от действия крутящего момента и поперечной силы на стенке заднего лонжерона равно:

![]() МПа

(3.18)

МПа

(3.18)

Полученные нами напряжения снесем в таблицу:

Таблица 4

Значения напряжений в наиболее нагруженных точках крыла

|

Напряжение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Значение, МПа |

49 |

58 |

2,7 |

1,03 |

0,26 |

0,3 |

3,02 |

0,75 |

![]() МПа,

МПа,

![]() МПа.

МПа.

Полученные

напряжения сравниваем с теми напряжениями,

при которых конструкция ещё не испытывает

остаточных деформаций, т.е. с напряжениями

пропорциональности

![]() или

или![]() .

Для дюралевых сплавов, из которых

изготовлено большинство силовых

элементов современных самолетов эти

значения равны: (см. под Таблицей 4).

.

Для дюралевых сплавов, из которых

изготовлено большинство силовых

элементов современных самолетов эти

значения равны: (см. под Таблицей 4).

Сравнив данные таблицы 4 с пределами пропорциональности, можно сделать вывод о том, что при попадании самолета в резкий вертикальный порыв со скоростью ветра W=15 м/с, крыло самолета Як-40 не разрушится и не приобретет остаточных деформаций, т.к. напряжения, действующие на крыло, меньше пределов пропорциональности.