- •2.Переваривание и всасывание простых и сложных липидов в жкт. Возрастные особенности.

- •4. Нервная ткань. Химический состав, особенности обмена. Возрастные особенности

- •1. Хромопротеины, их строение, биологическая роль. Основные представители хромопротеинов.

- •2. Аэробное окисление у, схема процесса. Образование пвк из глю, последовательность р-ий. Челночный механизм транспорта водорода.

- •4. Индикан мочи,значение исследования.

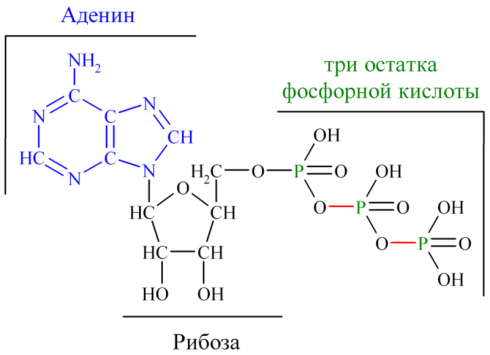

- •1. Нуклеопротеины. Современные представления о структуре и функциях нуклеиновых кислот. Продукты их гидролиза.

- •2.Тканевое дыхание. Последовательность расположения ферментных комплексов. Характеристика f- цикла. Образование атф.

- •3.Витамин в6. Химическая природа, распространение, участие в обменных процессах.

- •4.Парные соединения мочи.

- •1.Взаимосвязь между обменами. Роль ключевых метаболитов: глюкозо-6 фосфата, пировиноградной кислоты, ацетил –КоА.

- •2. Переваривание и всасывание у в жкт. Возрастные особенности. Судьба всосавшихся моносахаридов.

- •3.Синтез гема и его регуляция. Нарушение синтеза гема, Порфирии. Обмен железа: источники, транспорт, депонирование

- •4. Возрастные особенности желуд сока.

- •1.Атф и другие высокоэнергетические соединения. Способы образования атф в организме. Биологическая роль

- •2.Биосинтез и мобилизация гликогена, последовательность реакций. Биологическая роль гликогена мышц и печени. Регуляция активности фосфорилазы и гликогенсинтазы

- •4. Азотсодержащие вещества мочи. Возрастные особенности.

- •2.Буферные системы крови. Роль буферных систем в поддержании гомеостаза pH. Кислотно-основное состояние. Понятие об ацидозе и алкалозе.

- •3. Кофакторы и их связь с витаминами. Типичные примеры.

- •4.Содержание и формы билирубина в крови. Диагностическое значение форм билирубина.

- •1.Денатурация белков. Факторы и признаки денатурации. Изменение конфигурации белковых молекул. Физико-химические свойства денатурированных белков

- •2.Мышечная ткань. Химический состав, возрастные особенности. Химизм мышечного сокращения. Источники энергии.

- •3.Гемоглобин, строение и свойства. Возрастные особенности. Понятие об аномальных гемоглобинах.

- •4.Электрофорез белков сыворотки крови.

4. Возрастные особенности желуд сока.

Общая кислотность желудочного сока у детей после рождения связана с наличием в его составе молочной кислоты. Функция синтеза соляной кислоты развивается в период от 2,5 до 4 лет. В возрасте от 4 до 7 лет общая кислотность желудочного сока в среднем составляет 35,4 единицы, у детей от 7 до 12 лет она равна 63. Относительно низкое содержание соляной кислоты в желудочном соке детей 4–6 лет ведет к снижению его противомикробных свойств, что проявляется в склонности детей к желудочно-кишечным заболеваниям.

У новорожденного ребенка в составе желудочного сока можно выделить следующие ферменты и вещества: пепсин, химозин, липазу, молочную кислоту и связанную соляную кислоту. Пепсин из-за низкой кислотности желудочного сока способен расщеплять лишь белки, входящие в состав молока. Находящийся в составе желудочного сока грудных детей фермент липаза расщепляет до 25 % жира молока. Однако следует учитывать тот факт, что жир материнского молока расщепляется не только желудочной липазой, но и липазой самого материнского молока. Это сказывается на скорости расщепления жиров в желудке детей, вскармливаемых искусственно. У них молочные жиры расщепляются всегда более медленно, чем при грудном вскармливании. Количество желудочного сока, его кислотность и переваривающая сила так же, как и у взрослого человека, зависят от пищи. Секреторную активность желез желудка регулирует блуждающий нерв. Желудочный сок выделяется не только при раздражении рецепторов ротовой полости, но и на запах, вид пищи. Также он выделяется ко времени приема пищи.

Переваривание белков начинается в желудке. рН желудочного сока 1,0-2,0 (1,5-2,5). Роль HCl в переваривании белков. 1) набухание и денатурация белков – нативный денатурирующий агент. 2) оказывает бактерицидное действие. 3) создает определенное значение рН. 4) стимулирует выработку секретина. 5) ускоряет всасывание железа. 6) активирует пепсиноген в пепсин в 2е стадии: а) частичный протеолиз б) аутокатализ. Пепсин – протеолитический фермент, вырабатывается в форме пепсиногена в слизистой оболочке желудка; отличается высокой устойчивостью в кислой среде, pI < 1, гидролизует преимущественно пептидные связи, образованные аминогруппами а/к (ароматических).

Ренин – активный фермент, катализирует свертывание молока, т.е. превращение казеиногена в казеин.

У новорожденных слабощелочная реакция рН=6.

Виды кислотности желудочного сока: 1) общая кислотность – 40-60 титр. ед – свободная HCl, связанная с белками HCl, кислые фосфорнокислые соли, органические кислоты. 2) свободная HCl – количество Н+ и Сl- ионов 20-40 титр. ед. 3) связанная HCl – недиссоциированная соляная кислота белково-солянокислых комплексов 2-15 титр. ед.

Билет №39

1.Атф и другие высокоэнергетические соединения. Способы образования атф в организме. Биологическая роль

Образование АТФ в процессе метаболизма идет двумя путями – окислительного и субстратного фосфорилирования. (дых цепь ЦТК гликолиз). Возникновение макроэргической связи в момент окисления субстрата с дальнейшей активацией неорганического фосфата и его переносом на АДФ с образованием АТФ называют субстратным фосфорилированием (10% всей энергии). Реакцией субстратного фосфорилирования являются две реакции гликолиза – окисление 3-фосфоглицеринового альдегида в 1,3-дифосфоглицериновую кислоту, и окисление 2-фосфоглицериновой кислоты в 2-фосфоэнолпировиноградную кислоту; а также одна реакция ЦТК - окисление сукцинил-КоА в янтарную кислоту. Основная масса АТФ образуется путем окислительного фосфорилирования. В процессе окислительного фосфорилирования окисляемый субстрат участия не принимает, а активирование неорганического фосфата сопряжено с переносом электронов и протонов водорода с коферментов дегидрогеназ (принимающих участие в окислении субстрата) к молекулярному кислороду. Сопряжение окисления с фосфорилированием АДФ и последующим образованием АТФ называют окислительным фосфорилированием. Процессы сопряжения окисления и фосфорилирования идут в дыхательной цепи.

Главная роль АТФ в организме связана с обеспечением энергией многочисленных биохимических реакций. Являясь носителем двух высокоэнергетических связей, АТФ служит непосредственным источником энергии для множества энергозатратных биохимических и физиологических процессов. Всё это реакции синтеза сложных веществ в организме: осуществление активного переноса молекул через биологические мембраны, в том числе и для создания трансмембранного электрического потенциала; осуществления мышечного сокращения.

Помимо энергетической АТФ выполняет в организме ещё ряд других не менее важных функций:

Вместе с другими нуклеозидтрифосфатами АТФ является исходным продуктом при синтезе нуклеиновых кислот.

Кроме того, АТФ отводится важное место в регуляции множества биохимических процессов. Являясь аллостерическим эффектором ряда ферментов, АТФ, присоединяясь к их регуляторным центрам, усиливает или подавляет их активность.

АТФ является также непосредственным предшественником синтеза циклического аденозинмонофосфата — вторичного посредника передачи в клетку гормонального сигнала.

Также известна роль АТФ в качестве медиатора в синапсах.