- •Электроснабжение железных дорог

- •190401 - Электроснабжение железных дорог

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Содержание курсового проекта

- •2. Задание и исходные данные

- •3. Порядок оформления курсового проекта

- •4.Тяговые расчеты

- •5. Определение мощности опорной тяговой подстанции

- •6. Определение количества понизительных трансформаторов

- •7. Расчет площади сечения проводов контактной сети для двух схем питания

- •Сопротивление тяговой сети постоянного тока

- •Сопротивление тяговой сети переменного тока

- •8. Проверка выбранной площади сечения проводов контактной сети на нагревание

- •9. Экономическое сравнение двух схем питания контактной сети

- •10. Расчет потери напряжения в тяговой сети до расчетного поезда

- •11. Определение перегонной пропускной способности участка

- •12.Расчёт наибольших токов нагрузки, токов короткого замыкания, выбор защиты и уставок фидеров контактной сети

- •Библиографический список

- •Расчетный участок и масса поездов

3. Порядок оформления курсового проекта

Курсовой проект оформляется на листах формата А4, чертежи выполняются на бумаге формата А1. Порядок оформления проекта следующий:

титульный лист с указанием варианта;

задание и исходные данные для расчета;

реферат;

содержание;

введение;

1 раздел «Тяговые расчеты на расчетном участке»;

2 раздел «Расчет и выбор основных параметров системы тягового электроснабжения», включающий подразделы «Определение мощности опорной тяговой подстанции», «Определение количества понизительных трансформаторов», «Расчет площади сечения проводов контактной сети для двух схем питания» и «Проверка выбранной площади сечения проводов контактной сети»;

3 раздел «Экономическое сравнение двух схем питания контактной сети»;

4 раздел «Расчет потери напряжения в тяговой сети до расчетного поезда»;

5 раздел «Определение перегонной пропускной способности участка»;

6 раздел «Расчет наибольших токов короткого замыкания, выбор защиты и уставок фидеров контактной сети»;

заключение с изложением основных результатов работы;

список использованных источников;

приложение, включающее графическую часть работы.

4.Тяговые расчеты

Исходные данные для проведения тяговых расчетов студенты получают от преподавателя в электронном виде в компьютерном классе. Исходные данные представляют собой профиль пути реальных участков главного хода Куйбышевской, Приволжской и Южно-Уральской железных дорог, а также параметры электроподвижного состава.

В настоящее время существуют программные средства для выполнения тяговых расчетов на ЭВМ. В рамках курсового проекта студентам предлагается выполнить тяговые расчеты на базе программного комплекса «Кортэс». Данный комплекс имеет широкое применение на железных дорогах.

В общем случае последовательность выполнения тяговых расчетов можно описать следующим образом.

1. Ввод параметров участков (профиль пути, ограничений скорости и т. д.).

2. Ввод параметров электроподвижного состава (масса и длина поезда, тип состава и др.).

3. Дополнительные параметры (начальная скорость движения, начальная температура движения и др.).

4. Расчет.

5. Определение мощности опорной тяговой подстанции

Выполнение курсового проекта начинается с расчёта мощности подстанции, мощности её понизительных трансформаторов.

В изложенной ниже методике при расчёте относительной интенсивности износа изоляции трансформатора принимается, что размеры движения и расход электроэнергии на тягу поездов в осенне-зимний период не выше, чем в весенне-летний. Расчёт ведётся в предположении, что износ изоляции обмоток происходит только в период восстановления нормального движения после «окна». При этом учитываются три режима движения поездов, определяющих температуру обмоток и масла. Режим нормального движения поездов, режим движения поездов после «окна» и режим наибольшего размера движения поездов на участке.

Для каждого из режимов (нормальный режим, режим движения после «окна» и режим наибольшей интенсивности движения) должны быть определены токовые нагрузки подстанций: средний и эффективный ток.

![]()

Прежде всего, используя исходные данные, на миллиметровке формата А1, где будут выполнены и все последующие построения, построим кривые поездного тока и времени хода поезда для четного и нечетного направления движения заданного участка дороги.

Далее, указав расположение тяговых подстанций на участке и выбрав расчетные фидерные зоны, необходимо найти средние и эффективные токи поездов, отнесенных к фидерам расчетной подстанции.

Для этого по разложенной кривой поездного тока при двустороннем питании или непосредственно по кривой поездного тока при одностороннем питании находятся средние значения и квадрат эффективного значения тока каждого фидера.

Для этого кривую поездного тока (разложенного и неразложенного) необходимо разбить на отрезки. После чего среднее значение поездного тока и среднее значение его квадрата (квадрат эффективного тока) могут быть определены по формулам:

![]() ;

(5.1)

;

(5.1)

![]()

![]() , (5.2)

, (5.2)

где n0 − количество отрезков на кривой поездного тока;

![]() −среднее

значение тока поезда за рассматриваемый

промежуток времени ti;

−среднее

значение тока поезда за рассматриваемый

промежуток времени ti;

t − время хода поезда по фидерной зоне под током.

Эти токи являются исходными для расчёта нагрузок фидеров подстанций постоянного тока и нагрузок плеч подстанций переменного тока от всех поездов, проходящих по участку.

Рекомендуется одновременно найти средние значения неразложенных поездных токов для одной фидерной зоны двустороннего питания, которые будут использованы в дальнейшем для расчёта потерь электроэнергии.

Зная средние и эффективные значения поездного тока, отнесённого к фидеру, можно найти средние и эффективные токи фидера от всех поездов. Для этого воспользуемся формулами, которые при однотипных поездах имеют вид:

![]() ; (5.3)

; (5.3)

для эффективных токов при двустороннем питании:

![]() . (5.4)

. (5.4)

Здесь nф − наибольшее число поездов в фидерной зоне, равное:

![]() ;

(5.5)

;

(5.5)

0 − заданный минимальный интервал между поездами (см. исходные данные);

N − число пар поездов в сутки при нормальном режиме определяется по формуле (5.7);

N0 − пропускная способность участка дороги в сутки определяется по формуле (5.8).

Среднесуточные размеры движения поездов по четному и нечетному пути, или иначе число пар поездов в сутки при нормальном режиме, определяются следующим образом:

![]() ,

(5.6)

,

(5.6)

где М − грузопоток, ткм/км (см. исходные данные);

КT − коэффициент тары, 0,45;

Q − масса поезда, т. (см. исходные данные);

Кн − коэффициент годовой неравномерности движения, 1,1-1,5.

Пропускная способность участка дороги в сутки определяется следующим образом:

![]() .

(5.7)

.

(5.7)

В данном случае найденное значение nф не следует округлять. По формулам (5.3-5.4) определяют средние токи всех фидеров расчётной подстанции участка постоянного и переменного тока, а также квадраты эффективных токов для трех возможных режимов:

-

режима нормальной работы участка (![]() );

);

-

режима после окна (![]() );

);

-

режима наибольшей пропускной способности

(![]() ).

).

Далее для участков переменного тока выполняются расчеты по формулам 5.8-5.11. Находятся линейные нагрузки.

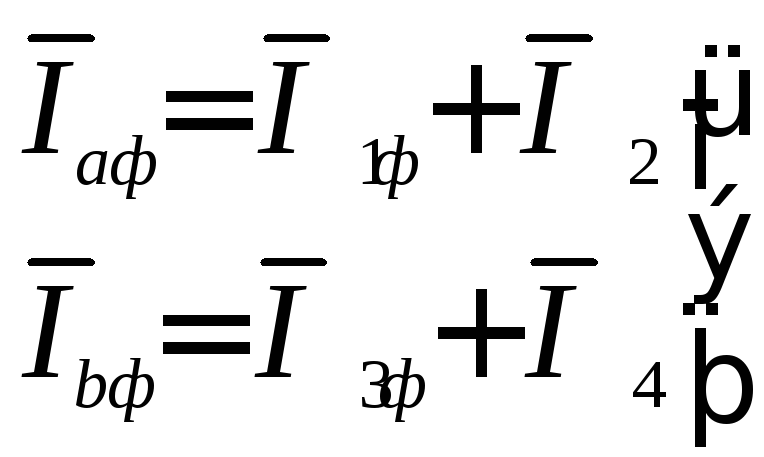

Для двухпутного участка средние токи плеч

![]()

(5.8)

(5.8)

и квадраты эффективных токов плеч

. (5.9)

. (5.9)

Из

формул видно, что фидерные токи зависят

от коэффициента использования пропускной

способности (![]() ).

Его следует брать каждый раз соответствующим

расчетному режиму, т. е. формулы 5.8 и 5.9

необходимо рассчитывать по 3 раза.

).

Его следует брать каждый раз соответствующим

расчетному режиму, т. е. формулы 5.8 и 5.9

необходимо рассчитывать по 3 раза.

Нагрев масла в трехфазном силовом трансформаторе определяется потерями в обмотках трёх фаз, которые при несимметричной нагрузке неодинаковы. Для учета этого обстоятельства можно оперировать эквивалентным эффективным током фазы, который вызовет при симметричной нагрузке те же потери, что и действительные несимметричные нагрузки.

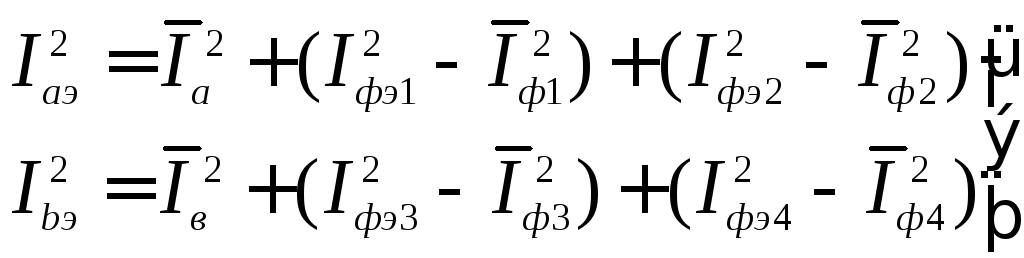

Формулы для расчета квадрата эффективного тока обмоток «а» и «b», в предположении, что углы сдвига фаз средних нагрузок на обеих плечах равны, имеют вид:

(5.10)

(5.10)

Выражение

5.10 рассчитывается для режима наибольшей

пропускной способности, т. е. при

![]() .

За токIэ

наиб.

принимается больший из токов Iаэ

и Ibэ.

.

За токIэ

наиб.

принимается больший из токов Iаэ

и Ibэ.

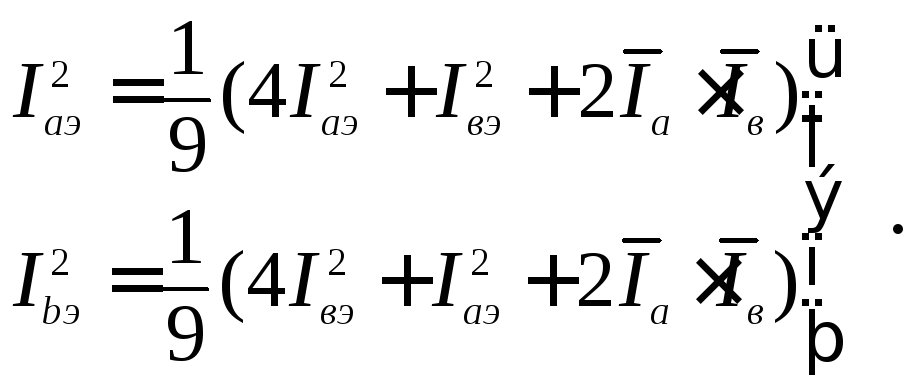

Эквивалентные по нагреву масла токи обмотки (при том же предположении) находятся по формуле:

![]() . (5.11)

. (5.11)

По

этой формуле находят эквивалентный по

нагреву масла ток обмотки при нормальных

размерах движения, т. е. для

![]() и в период восстановления нормального

графика движения после окна, т. е. для

и в период восстановления нормального

графика движения после окна, т. е. для![]() .

.

Для участков постоянного тока, где нагрузки фаз понизительного трансформатора одинаковы, определим сначала среднюю нагрузку подстанции по постоянному току для трёх режимов 0, сг и наиб.

Определяем ток тяговой подстанции по формуле:

![]() , (5.12)

, (5.12)

где М – количество фидерных зон, питаемых тяговой подстанцией.

Затем определим квадрат эффективного тока подстанций (по постоянному току) для указанных выше трёх режимов по формуле:

![]() . (5.13)

. (5.13)

Для перехода к эффективным токам силового понизительного трансформатора определим эффективную потребляемую мощность для трёх режимов по формуле:

![]() ,

кВА (5.14)

,

кВА (5.14)

где Iэп − эффективный ток нагрузки подстанции по постоянному току,

Uш − номинальное напряжение на шинах постоянного тока, 3,6кВ;

− к. п. д. преобразовательного агрегата, примем равным 0,98;

cos − коэффициент мощности преобразованного агрегата, примем равным 0,96.

Далее определим эффективный ток обмотки понизительного трансформатора для трех рассматриваемых режимов Iэо, Iэсг и Iэ наиб по формуле:

![]() , (5.15)

, (5.15)

где U − напряжение на вторичной обмотке силового понизительного трансформатора при схеме соединения обмоток Y/ равно 10,5кВ.

После расчета величин Iэо, Iэсг и Iэ наиб следует определить необходимую трансформаторную мощность для питания тяговой нагрузки.