VET_4-2003

.pdf

Гастроэнтерология

Заболевание |

Доброкачественные |

|

|

||

желудка |

опухоли желудка у кошки |

|

встречаются намного |

||

собаки. В основном они |

||

|

реже, чем у пожилой |

|

|

развиваются без |

|

Часть 5. |

симптомов. У собаки и |

|

человека в 90% случаев |

||

Доброкачественные |

рак желудка имеет |

|

эпителиальную природу |

||

и злокачественные |

(карцинома и |

|

аденокарцинома). У |

||

новообразования |

кошки гораздо чаще |

|

встречается |

||

|

||

|

злокачественная |

|

|

лимфома желудка по |

|

П.ЛЕКУАНДР |

сравнению с карциномой. |

|

|

12

|

1. ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ |

|

иначе, эндоскопическая картина по- |

||

|

|

||||

|

НОВООБРАЗОВАНИЯ |

|

липов не позволяет выявить специфи- |

||

|

|

ческие признаки. Нодулярные нару- |

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

шения или так называемые полипо- |

|

|

1.1. Полипы желудка |

|

иды, сопровождающие некоторые га- |

||

|

|

|

|

стриты (вариолиформный или так на- |

|

|

Полипы желудка редко наблюдают у |

|

зываемый оспенный гастрит), могут |

||

кошек и значительно чаще у собак |

|

иметь сходство с гиперпластическими |

|||

(Gualtieri M., Monzeglio M.G., 1996). |

|

полипами. Так как эндоскопическая |

|||

Чаще полипы желудка проявляются |

|

картина неспецифична, то доброкаче- |

|||

клинически, но многие из них могут |

|

ственная природа требует подтвер- |

|||

быть обнаружены случайно. При от- |

|

ждения методом гистоморфологиче- |

|||

сутствии симптомов их диагностиру- |

|

ского исследования (фото 1А, 1В и 1С, |

|||

ют в основном у пожилых особей при |

|

случай № 1). |

|||

эндоскопии краниального отдела пи- |

|

|

|

||

щеварительного тракта. Полипы име- |

|

|

Размер, локализация некоторых по- |

||

ют размер от нескольких миллимет- |

|

липов или дегенеративные изменения |

|||

ров до 1 или 2 сантиметров. Наличие |

|

диктуют необходимость их удаления, |

|||

одного объемного полипа или не- |

|

что часто осуществляют методом эндо- |

|||

скольких в пилорическом канале мо- |

|

скопии электрокоагуляцией с помощью |

|||

жет стать причиной развития синдро- |

|

диатермической петли. |

|||

ма задержки эвакуации содержимого |

|

|

|

||

из желудка (Gualtieri M. et coll., 1996). |

|

|

1.2. Лейомиомы |

||

Гистоморфологическое исследование |

|

|

Это доброкачественные новообра- |

||

имеет большое значение, так как не- |

|

|

|||

которые полипы могут иметь злокаче- |

|

зования, в основном встречаемые у |

|||

ственную природу. |

|

пожилых животных, чаще у собаки |

|||

|

|

|

|

(Grooters A., Johnson S., 1995). Лейо- |

|

|

Полипы аденоматозной природы |

|

миомы, как правило, локализуются в |

||

чаще развиваются изолированно, |

|

месте сообщения пищевода с желуд- |

|||

имеют ножку, иногда несколько долек |

|

ком (Kerspack S., Birchard S., 1994). |

|||

(Conroy J.D. 1969). Поверхность поли- |

|

Данное новообразование в основном |

|||

па в основном гладкая, но с помощью |

|

развивается без симптомов, но нали- |

|||

эндоскопа мы можем наблюдать изъ- |

|

чие изъязвления может привести к |

|||

язвления в его верхней части. Некото- |

|

хроническому кровотечению, которое |

|||

рые полипы квалифицируют по их ре- |

|

провоцирует слабо выраженную реге- |

|||

акции или гиперплазии, в основном |

|

неративную анемию (Lecoindre P., |

|||

они имеют доброкачественный харак- |

|

1990). Новообразования, происходя- |

|||

тер (Happe R.P. et coll., 1977). Так или |

|

щие из гладкомышечной ткани, иногда |

|||

|

|

|

|

|

|

могут быть ответственны за развитие паранеопластической гипогликемии, синдрома задержания эвакуации содержимого из желудка и перфорации пищеварительного тракта (Conroy J.D. 1969; Grooters A., Johnson S., 1995).

Их удаление осуществляют хирургическим методом (попытка иссечения с помощью диатермической петли может быть чревата серьезным осложнением).

При эндоскопии лейомиомы в основном проявляются в форме округлой, иногда обширной изъязвленной массы, обычно локализуются в области кардия (Lecoindre P., 1990). Часто требуется проведение ретроградной визуальной оценки данной зоны для их обнаружения. Гистоморфологическое исследование биопсийного материала приводит к заблуждению и не дает никакой информации в отношении тканевой принадлежности данного новообразования, если забор материала осуществляют поверхностно (Lecoindre P., 1994). Необходимо отметить, что эти новообразования часто развиваются с париетальной стороны стенки желудка, и в его просвет выступает только их верхняя часть (случай № 2).

При эхографическом исследовании лейомиомы представлены в форме хорошо дифференцирующихся очерченных гипоэхогенных масс, иногда несущих анэхогенные или кистозные образования (Myers N.C., Penninck D., 1994).

© «Ветеринар» 4/2003

Гастроэнтерология

Таблица 1. Эндоскопическая классификация карцином желудка у собаки

Тип I |

Нодулярная или полипоидная форма |

Полипоидная иррегулярная экзофитная масса с редким изъязвлением |

|

|

|

Тип II |

Ульцеративная «язвенно-злокачественная» |

Центрированная в объемном отношении масса с глубоким изъязвлением |

|

форма |

Хорошо контурирована, с четко обозначенными границами за счет периульцерозного |

|

|

образования в форме подушки |

|

|

|

Тип III |

Улицерозно-инфильтративная форма |

Нарушение по инфильтративному типу с выраженным поверхностным изъязвлением |

|

|

и слабо визуализирующимися границами |

|

|

|

Тип IV |

Инфильтративная форма |

Инфильтративное локальное или часто диффузное (распространяющееся всему |

|

|

желудку) нарушение (linitis plastica) |

|

|

|

2. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

У собаки, как и у человека, 90% злокачественных новообразований желудка имеет эпителиальную природу (карциномы и аденокарциномы). У кошки карциномы желудка встречаются крайне редко, у нее в основном наблюдают злокачественные лимфомы (Patnaik A.K. et coll., 1977; Seigner Ph, Parodi A.L., 1991; Couto C.G. et coll., 1989).

2.1. Карцинома желудка у собаки

У собаки злокачественные новообразования желудка в классическом представлении рассматривают как редко встречаемые (менее 1% среди всех неопластических процессов) (Mialo M., Lagadic M., 1990). Однако на сегодняшний день многие авторы указывают на то, что они наблюдают большое число раковых заболеваний желудка у собаки. Во всяком случае, трудно установить, имеет ли это отношение к эволюционному процессу, или связано с изменениями факторов окружающей среды (кормовых и т.д.). Это может быть обусловлено возрастающим использованием более сложных методов диагностики, в частности эндоскопии и эхографии (Lecoindre P., 1994; Fonda D. et coll., 1989; Lecoindre P., Cadore J.L., 1990).

На основании исследований, проводимых до настоящего времени, показа-

но, что заболеваемость связана с возрастом (в среднем 8-10 лет), породной особенностью (немецкая овчарка, колли, чау-чау и т.д.) и полом (70% составляют самцы) (Lecoindre P., 1994; Fonda D. et coll., 1989; Scanziani E. et coll., 1991, Sullivan M. et coll., 1987).

Персистенция новообразования в желудке для клинициста характеризуется следующими особенностями:

-слабо выраженная специфика заболевания;

-достаточно длительное развитие со слабо контролируемой общей слабостью животного;

-рентгенографические и эхографические исследования часто требуют очень деликатного подхода при интерпретации визуального изображения.

В связи с выше сказанным, диагностика их часто запаздывает.

2.1.1. Диагностика

Клиническое исследование

Основными симптомами на уровне пищеварительного тракта при злокачественном новообразовании желудка являются частые рвоты, важным является время их появления с момента потребления кормового продукта и изменение клинической картины в зависимости от стадии развития новообразования (Lecoindre P., Cadore J.L., 1990; Grooter A. et coll., 1993).

В начале заболевания рвоты носят |

|

перемежающийся и внезапный харак- |

|

тер, не зависят от потребления корма. |

|

Консистенция содержимого часто жид- |

|

кая. Стадия патологического процесса |

|

в дальнейшем оценивается по качеству |

|

рвотных масс, содержанию частично |

|

переваренного корма. Рвоты диффе- |

|

ренцируются по отношению к времени |

|

приема корма и характеризуются син- |

|

дромом задержки эвакуации содержи- |

|

мого желудка. Наконец, терминальная |

|

стадия может ассоциироваться с син- |

|

дромом дисфагии, свидетельствую- |

13 |

щем о гипомотильности (снижении пе- |

|

ристальтики) пищеварительного трак- |

|

та и ярко выраженной дисфункции |

|

сфинктера. При этом мы будем наблю- |

|

дать избыточный птиализм, частую ре- |

|

гургитацию кормовыми массами и сли- |

|

зью, преимущественно окрашенной |

|

кровью. Если исхудание почти всегда |

|

встречается при клиническом обсле- |

|

довании, то аппетит часто сохраняет- |

|

ся. Потеря веса в основном связана с |

|

непереносимостью кормовых продук- |

|

тов, которая проявляется их система- |

|

тическим выбросом. Весьма примеча- |

|

тельно, что у собак с потерей веса об- |

|

щее состояние в целом удовлетвори- |

|

тельное. Это наводит на мысль о дос- |

|

таточно выраженной толерантности |

|

организма животного к раку желудка в |

|

первые месяцы заболевания. Из выше |

|

сказанного следует, что необходим |

|

очень деликатный подход при поста- |

|

новке клинического диагноза на онко- |

|

логическое заболевание желудка. |

|

Таблица 2. Клинические стадии лимфосаркомы у кошки с локализацией в пищеварительном тракте

Клиническая стадия |

Критерии |

|

|

Стадия I |

Единичная лимфома в пищеварительном тракте, которую можно иссечь |

|

|

Стадия II |

Единичное новообразование в пищеварительном тракте, которое может быть иссечено с инвазированным |

|

региональным лимфоузлом |

|

|

Стадия III |

Два или более онкологических новообразования в пищеварительном тракте, либо одно, |

|

неподдающееся иссечению |

|

|

Стадия IV |

Метастазы в печень и селезенку |

|

|

Стадия V |

Мультицентрическая лимфосаркома с поражением костного мозга |

|

|

© «Ветеринар» 4/2003

Гастроэнтерология

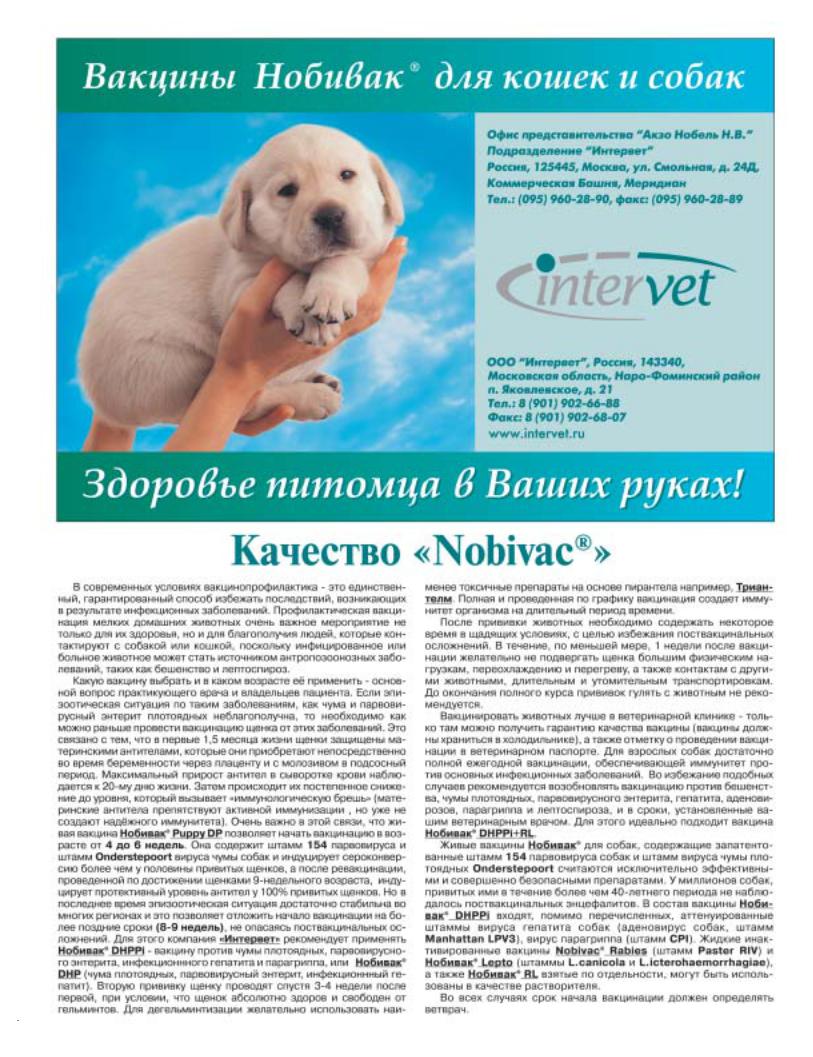

Фото 1А, 1В и 1С. Случай №1. Несколько эндоскопических изображений аденоматозных или воспаленных полипов желудка А - Аденоматозный доброкачественный полип у фокстерьера в возрасте 14 лет

В - Множественные полипы, связанные с воспалением в антральной части желудка у Вест Хайланд Уайт терьера, самца в возрасте 13 лет С - Объемный аденоматозный полип желудка, наблюдаемый у таксы в возрасте 12 лет

14 Фото 2А и 2В. Случай №2. Объемная изъязвленная лейомиома желудка, наблюдали у не чистопородного пуделя, который был представлен по причине хронической анемии, возникшей на фоне расстройства пищеварительного тракта (гематокрит 14,7%, норма 37-55, гемоглобин 4,5 г/дл, норма 12-18). Новообразование округлой формы, ярко выражена экзофитность и изъязвление. Локализация на границе пилоруса и антральной части желудка.

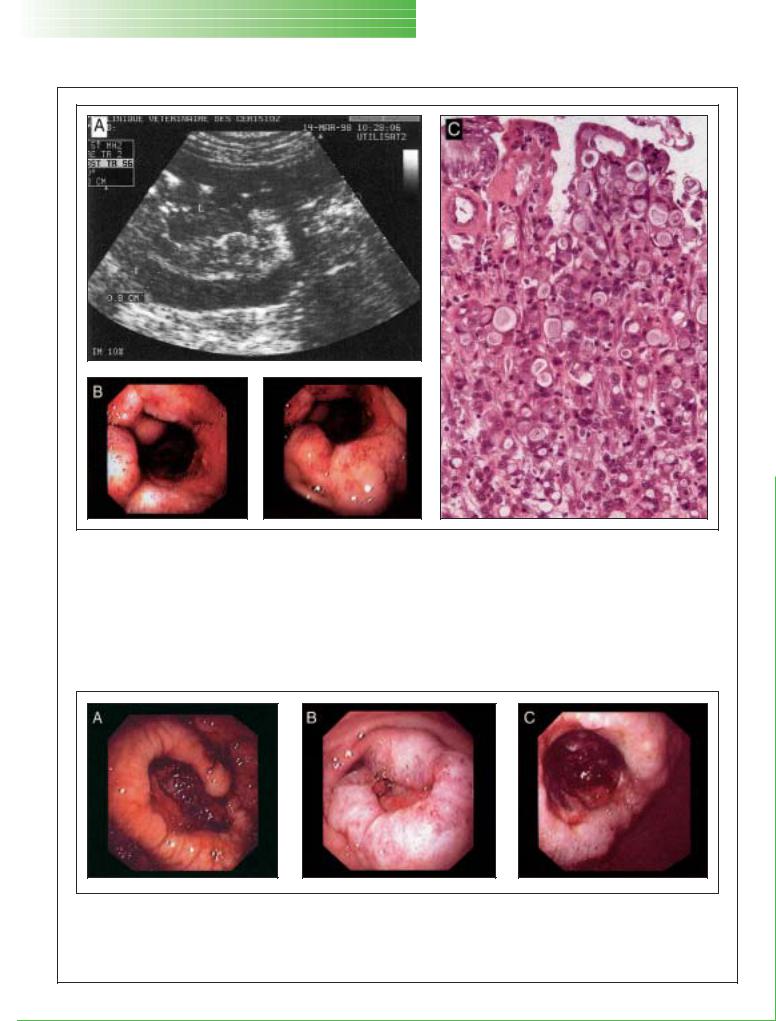

Фото 3А и 3В. Случай №3.

А - Карцинома желудка типа III (ульцерозно-инфильтративная форма) у бельгийской овчарки в возрасте 7 лет. Изъязвление локализуется в малой кривизне желудка, имеет небольшую глубину и, в отличие от типа II, слабо выраженные границы. Края изъязвления трудно распознаются, потому что периферийная часть слизистой рассыпается, кровоточит или выделяет экссудат при легком контакте с эндоскопом.

В - Гистоморфологическое исследование указывает на мукосекретирующую форму, которую называют «перстневидной».

В виду ее топографического распространения в стенке желудка, она распространяется от слизистого слоя (М) до серозной оболочки, разрушая физиологически нормальные структуры, замещая их продолговатым слоем слизи и стромой, проявляющейся в виде реакции по фиброзному типу (HPS, х 25).

© «Ветеринар» 4/2003

Гастроэнтерология

15

Фото 4А, 4В и 4С. Случай № 4. Карцинома, инфильтрирующая в антральный отдел желудка у собаки бассет-хаунд в возрасте 5 лет, представленной на консультацию по причине хронических рвот, выраженного исхудания и анорексии. При проведении клинического и биохимического анализов крови, а также рентгенографического исследования абдоминальной области каких-либо отклонений от физиологической нормы не установлено.

А - Эхографическое исследование антрального отдела желудка указывает на выраженное утолщение в его париетальной части (1,5 см) и псевдо-стратификацию, что свидетельствует о неопластических инфильтративных процессах по карциноматозному типу.

В - Эндоскопическое исследование подтверждает инфильтративный тип карциномы. Складки антрального отдела желудка сильно гипертрофированы, ригидные и негладкие при инсуффляции. Выражено ограничение полости в антральном отделе. Мы также наблюдаем поверхностное изъязвление со слабо выраженными границами.

С - Гистоморфологическое исследование подтверждает карциноматозную природу новообразования. На гистологическом срезе просматриваются элементы целлюлярной пролиферации в форме «перстня». Объемные клетки имеют широкую вакуоль внутри цитоплазмы (HPS, х 400).

Фото 5А, 5В и 5С. Случай №5. Три примера ульцерозно-злокачественного новообразования (Тип II по Maratska’s) у собаки. Тип II соответствует экзофитному росту с изъязвлением и, как правило, хорошо очерченными границами. Язва, расположенная в центре, часто широкая и глубокая, отделена от слизистой с периферии опухолевыми узелками и инфильтрирована гипертрофированными складками. Слизистая, располагающаяся на периферии новообразования, часто изменена и эритематозна. Несмотря на характерные свойства неопластического изъязвления, карциноматозная природа новообразования должна быть подтверждена гистоморфологическому методу исследования биопсийного материала осуществляют на внутренних краях изъязвления. Дно язвы часто покрыто некротизированой тканью, которую мы избегаем во время забора биопсийного материала.

© «Ветеринар» 4/2003

Гастроэнтерология

Рентгенографическое

исследование

|

|

Рентгенографическое исследование |

|

|

|

с двойным контрастом после введения |

|

|

|

бария и инсуффляции позволяет обсле- |

|

|

|

довать складки в фундальной части же- |

|

|

|

лудка и его стенки, которые могут быть |

|

|

|

утолщены. Проявление ригидности и |

|

|

|

выраженное ограничение полости в |

|

|

|

фундальной или антральной части орга- |

|

|

|

на, иррегулярность контура слизистой |

|

|

|

визуализируются на рентгенографиче- |

|

|

|

ских клише. В некоторых случаях рент- |

|

|

|

генографическое исследование обес- |

|

|

|

печивает качественную постановку ди- |

|

|

|

агноза, особенно при |

персистенции |

|

|

очень инвазивного и ульцерозного но- |

|

|

|

вообразования. Во всяком случае, не- |

|

|

|

обходимо знать, что |

интерпретация |

|

|

рентгенографических |

снимков часто |

|

|

требует очень внимательного подхода к |

|

|

|

анализу повреждений небольшого раз- |

|

|

|

мера. Однако этот метод не позволяет |

|

|

|

дифференцировать нарушения неопла- |

|

|

|

стической природы от гипертрофиче- |

|

|

|

ской гастропатии, а также оценить аг- |

|

16 |

рессивность ульцерозного изменения |

||

(Strombeck D.R., Guilford W.G., 1991). |

|||

|

|

Эхографическое исследование |

|

|

|

||

|

|

Эхографическое исследование пище- |

|

|

|

варительного тракта недавно было опи- |

|

|

|

сано у домашних плотоядных*. При по- |

|

|

|

дозрении на наличие неопластических |

|

|

|

процессов в желудке следует вести по- |

|

|

|

иск избыточного утолщения и иррегу- |

|

|

|

лярности его стенки с модификацией |

|

|

|

слоев тканей (эффект «псевдострати- |

|

|

|

фикации»). Также необходимо устано- |

|

|

|

вить снижение моторной активности |

|

|

|

органа. И, наконец, под контролем дан- |

|

|

|

ного аппарата можно произвести забор |

|

|

|

биопсийного материала и, следова- |

|

|

|

тельно, получить дополнительную ин- |

|

|

|

формацию (Kaser-Hortz B. et coll., 1996; |

|

|

|

Moonney S. et coll., 1987). |

|

|

|

Эндоскопическое |

|

|

|

и гистоморфологическое |

|

|

|

исследование |

|

|

|

Эндоскопия - это инструментальный |

|

|

|

метод исследования, который позволя- |

|

|

|

ет увидеть повреждение, более объек- |

|

|

|

тивно оценить степень его распростра- |

|

|

|

нения и осуществить биопсию с забо- |

|

|

|

ром материала для проведения гисто- |

|

|

|

морфологического анализа. Это обес- |

|

|

|

печивает окончательное выяснение при- |

|

|

|

роды новообразования. У домашних |

|

|

|

плотоядных мы отмечаем эволютивные |

|

|

|

формы патологического процесса, как и |

|

|

|

|

|

|

|

*Эхографическое исследование пищеварительно- |

|

|

|

го тракта - см. журнал «Ветеринар», 2003, N1, стр. |

|

|

|

16-19; N2, стр. 20-24. |

|

|

|

|

|

у человека, представленные в классификации Бормана и Мараткас (табл. 1). Чаще отмечают язвенно-вегетирующие формы. Они проявляются экзофитным ростом, ярко выраженной ульцерозностью, слабо очерченными границами и кровотечением, возникающим при легком контакте с эндоскопом (случай № 3). Некоторые формы с сильно выраженной инфильтрацией без изъязвления приводят к утолщению складок и ригидности органа (limitis plastica) (случай № 4). «Ульцерозно-злокачественное новообразование» или «рак, имеющий дольки в форме уха», будут иметь выраженное изъязвление у основания с углублением в инфильтрируемой массе и окружением, напоминающим по форме подушку с неровным контуром (случай № 5). Вегетирующие полипоидные формы встречаются значительно реже. Эти злокачественные новообразования преимущественно локализованы в антральной части пилоруса, в основном по малой кривизне и угловой выемке желудка.

Гистоморфологическое исследование биопсийных материалов позволяет подтвердить и идентифицировать тип новообразований. Карциномы разной формы (тубулярные и папиллярные) хорошо дифференцируются, носят ограниченный характер и лимитированы в периферийной части. Встречаются также диффузные образования, которые называют «перстневидные». Они в основном представлены малодифференцированными муцин продуцирующими клетками.

Эхо-эндоскопическое исследование

Эхо-эндоскопия - это метод, основанный на ассоциации эндоскопического и эхографического исследований. С помощью такого устройства можно более точно осуществлять визуализацию различных слоев стенки пищеварительного тракта, установить степень инвазии новообразования и проанализировать его локорегиональное распространение. Метод очень широко используется в гуманитарной медицине, требует больших инвестиций и на сегодняшний день может применяться только в специализированных центрах ветеринарной медицины (Lecoindre P., Chevalier M., 1997; Valette P.J. et coll., 1988).

2.1.2. Прогноз и лечение

Несмотря на разницу предложенных схем лечения, ассоциацию хирургии и химиотерапии, прогноз карциномы желудка остается крайне сомнительным. Диагноз часто запаздывает и, как правило, это сопровождается неблагопри-

ятным прогнозом. Некоторые карциномы полипоидной формы с крайне ограниченным характером распространения могут быть подвержены хирургическому лечению, которое обеспечивает ремиссию более чем на 12 месяцев. При других формах карциномы хирургическое вмешательство, требующее специальных методов, в основном носит паллиативный характер, позволяет снять болевую реакцию (на несколько месяцев) и создать условие для принятия корма (Sullivan M. et coll., 1978; Lecoindre P., Rachail M.S., 1999). В настоящее время нет схемы специфической химиотерапии для лечения карциномы желудка.

2.2. Лимфома желудка у кошки

Согласно серии исследований лимфома составляет 26-33% злокачественных новообразований у кошки и чаще встречается у представителей данного вида по сравнению с собакой (Couto C.G. et coll., 1989; Meincke J. et coll., 1972). Преобладание различных форм, определяемых по анатомической локализации, в соответствии с данными литературы варьируется. Лимфома наиболее часто диагностируется в пищеварительном тракте у кошки, что подтверждается в представленной серии исследований (Meincke J. et coll., 1972; Mahony O. et coll., 1994).

Обычно лимфоматозные новообразования пищеварительного тракта классифицируют как «алиментарные лимфосаркомы» и группируются в соответствии с местом их локализации в желудке, кишечнике и брыжейке (Mahony O. et coll., 1994). Этот тип лимфом в основном характерен для пожилых кошек (средний возраст 10 лет). Что касается молодых особей, то у них подобные новообразования также могут появляться в желудке. Половой или породной предрасположенности не наблюдали. У кошки частота локализации лимфомы в области кишечника по сравнению с желудком преобладает в отличие от человека. Множественная локализация в пищеварительном тракте встречается редко, хотя эти новообразования часто имеют мультицентрический характер (Mahony O. et coll., 1994; Mooney S. et coll., 1987). 75 % кошек, подверженных лимфоме пищеварительного тракта, давали негативную реакцию на FeLV. Однако есть данные о том, что под воздействием вируса, интегрировавшегося в клетки, происходит их трансформация в злокачественные формы, но без репликации самого вируса. Роль вируса FIV в развитии лимфомы пищеварительного тракта на сегодняшний день не установлена (Mooney S. et coll., 1987).

© «Ветеринар» 4/2003

Гастроэнтерология

17

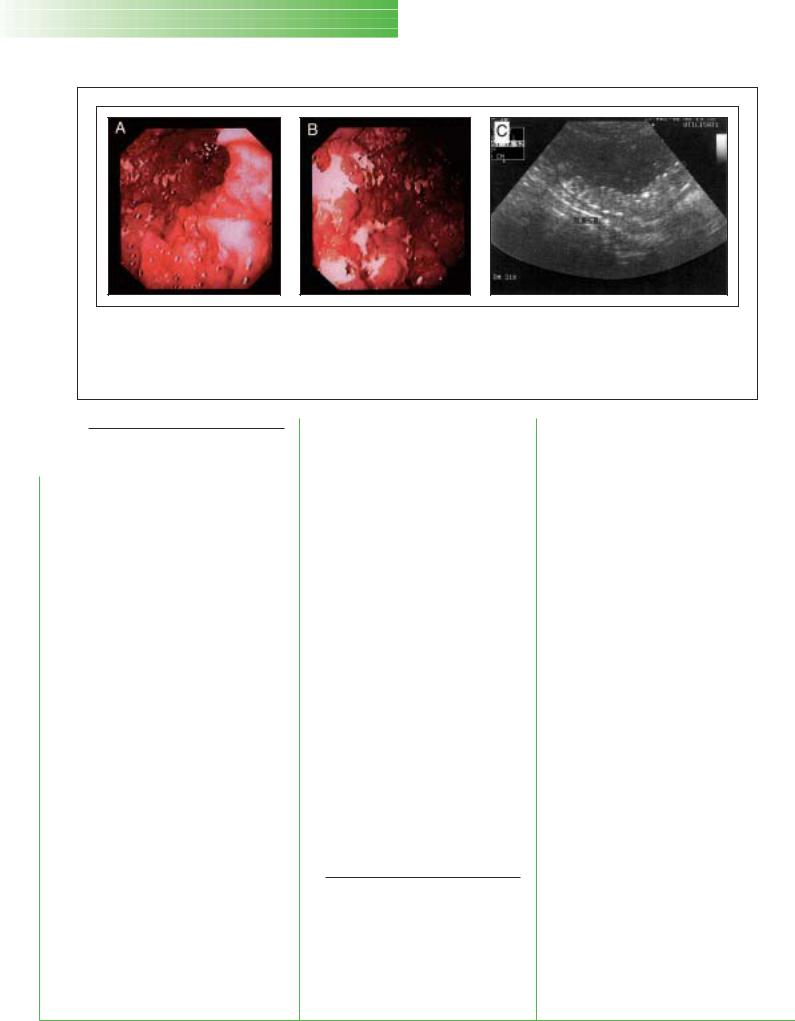

Фото 6А, 6В и 6С. Случай №6. Лимфома желудка с изъязвлением, наблюдаемая у кошки европейской породы в возрасте 9 лет, представленной по причине рвот на протяжении нескольких недель. Также отмечают симптомы гематемеза и исхудание. Тестирование на FeLV-FIV дало негативную реакцию. Клинический и биохимический анализы крови указывают на хроническую анемию, увеличение параметров печени (ALT 399 МЕ, норма - 12-130, щелочная фосфатаза 678 МЕ, норма - 14-111, билирубин 24 мг/л, норма - 0-5). Уровень протеинемии соответствует физиологической норме (65,10г/л, норма - 57-89).

А - Эхографическое исследование предполагаемой зоны роста и умеренное утолщение стенки желудка (6 мм).

В - Эндоскопическое исследование указывает на два объемных изъязвления в центральной части тела желудка, по всей вероятности с утолщением в области малой кривизны. Предполагается наличие периульцерозной слизи беловатого цвета и участок с поверхностной эрозией.

С - гистоморфологическое исследование подтверждает инфильтративный рост мелкоклеточного новообразования лимфоидной природы.

Фото 7А и 7В. Случай №7. Инфильтративный тип лимфомы желудка у бирманской кошки в возрасте 6 лет, страдающей хроническими рвотами. А - эхографическое исследование указывает на четко выраженное париетальное утолщение с ассиметричной гипоэхогенностью.

В - Эндоскопическое исследование указывает на утолщение деформированных складок. Слизистая с умеренно выраженной эритемой, орган имеет некоторую ригидность и резистентность во время инсуффляции.

© «Ветеринар» 4/2003

Гастроэнтерология

Фото 8А, 8В и 8С. Случай №8. Инфильтративный тип лимфомы желудка у кошки европейской породы в возрасте 5 лет. Эндоскопическая картина не имеет патогномоничного признака и гистоморфологическое исследование показано для проведения дифференциации лимфомы от гранулёматозного эозинофильного или неспецифического гастрита высокой степени тяжести. Общая поверхность слизистой носит гранулематозный и ярко выраженный эритематозный характер. Складки деформированы и искривлены. Тем не менее, орган имеет хорошую эластичность и легко расправляется во время проведения инсуффляции. Эхографическая картина также указывает на париетальное диффузное утолщение (8-9мм), в основном имеющее сходство с повреждением в области слизистой. Кроме того, слои хорошо дифференцируются.

2.2.1. Диагноз

Клиника

18

Новообразования желудка у кошки, как и у собаки, характеризуются поздней и часто слабо выраженной симптоматикой. Хронические рвоты с наличием гематемеза или без него, а также задержание эвакуации содержимого желудка и дизорексия - это симптомы, которые встречаются наиболее часто. Некоторые кошки имеют потерю веса неясной этиологии (Mahony O. et coll., 1994).

Дополнительные исследования

Аномалии, выявляемые при гематологическом и биохимическом исследовании, мало специфичны для данной патологии. Поэтому при постановке диагноза необходимы дополнительные методы исследования. Эхографическая картина часто указывает на утолщение стенки желудка (симметричное, ассиметричное, сегментарное), в основном она гипоэхогенна (Pennick D. et coll., 1994, 1993).

Многие типы новообразований, выявляемые методом эндоскопического исследования, напоминают различные формы эволюционирующей карциномы желудка у собаки (случаи 6, 7, 8). Язвенно-вегетирующая форма обычно локализована и имеет ярко выраженный экзофитный рост с обширным изъязвлением, тогда как при инфильтративной форме труднее определить границы распространения. Она характеризуется гипертрофией складок желудка, которые теряют естественную

ориентацию и создают картину, квалифицируемую как мозговая. Наконец, встречается наиболее дискретная форма, при которой слизистая представлена плоским эпителием, узелками и изъязвлениями на поверхности. По локализации онкологические заболевания чаще встречаются в антральном отделе. Тело желудка также может быть подвержено онкологическому процессу, это встречается значительно чаще, чем у собаки. Множественный забор биопсийного материала следует осуществлять как в зоне предполагаемого новообразования, так и в участке условно здоровой ткани.

На сегодняшний день в условиях рутинной диагностики мы не располагаем методами иммуно-гистохимического анализа фиксированного материала, что иногда вызывает трудности в подтверждении мономорфного характера инфильтрата и в уточнении фенотипа лимфомы.

Дифференциальная диагностика между лимфоидоподобной гиперплазией (псевдолимфомой) и мелкоклеточной лимфомой часто требует большого внимания ввиду вероятной ассоциации реакционной лимфоидоподобной гиперплазии со злокачественной лимфомой.

2.2.2. Прогноз и лечение

Лечение лимфомы пищеварительного тракта до сих пор вызывает много разочарований. Малое количество данных в отношении лимфом пищеварительного тракта и их лечения не позволяет определить преимущество тех или иных методов. Критерии оценки (единствен-

ная или множественная локализация, метастазирование в лимфоузлы или висцеральную область, статус FeLV) в отношении прогноза лимфомы и выбора лечения носят определяющий характер (табл. 2) (Mahony O. et coll., 1994).

Применение новых методов хирургии с помощью пинцетов, обеспечивающих автоматическое наложение швов, дает возможность иссекать локальные новообразования. Широко практикуется на сегодняшний день гастроэктомия (резекция желудка) с очень благоприятным исходом. Выживаемость после иссечения локальных новообразований без нарушения серозной оболочки или лимфоузлов, в частности для данных опухолей желудка, весьма вероятна. Но такие случаи онкологического заболевания встречаются не часто (Lecoindre P., Rachail M.S., 1999).

Иссечение, даже если оно выполнено не полностью, способствует относительному улучшению качества жизни животного, позволяет избежать перфорации стенки желудка вследствие язвенных и трансмуральных нарушений, а также делает возможным применение других способов лечения животного (Lecoindre P., Rachail M.S., 1999).

Различные схемы химиотерапии для кошек были предложены в отношении лимфом пищеварительного тракта.

Схему лечения, основанную на применении циклофосфамида, онковина и преднизона (COP), наиболее часто используют в клинической практике (Mahony O. et coll., 1994). Другие медикаменты, как, например, хлорамбуцил также используются различными авторами.

© «Ветеринар» 4/2003

Zoomax - это проект издательского дома «Друг», дающий возможность воспользоваться богатейшим опытом и материалами, накопленными за 10 лет плодотворной работы.

Сайт состоит из разделов, отвечающих интересам как простых любителей живой природы, так и людей, профессионально занимающихся содержанием и разведением любых животных.

На сайте открыт Форум, участники которого могут непосредственно обратиться к специалистам, сотрудничающим с издательским домом «Друг», и получить консультации по зоотематике на самом высоком уровне.

К Вашим услугам доска объявлений, куда Вы можете поместить не только текст, но и фотографии.

В ближайшее время у Вас появится возможность украсить фотографией своего питомца и другие страницы нашего портала.

Zoomax готов познакомить Вас с рейтингом популярности сайтов по зоотематике, что поможет Вам правильно сориентироваться в информационном пространстве.

Гематология

Тромбоцитопении Тромбоцитопении

порождаются многими причинами. Их выявляют при гематологическом исследовании. Прогноз

может быть различным.

О. ЖОНГ

|

Аномалии тромбоцитов (плакоидных клеток) |

|

- наиболее частая причина кровотечения у |

|

человека и домашних плотоядных. Они мо- |

|

гут быть связаны с количественными (тром- |

|

боцитопения) или качественными (тромбо- |

|

цитопатия) изменениями. Тромбоциты |

|

включаются в гемостаз на первом этапе |

|

(«первичный» гемостаз) после локальной ва- |

|

зоконстрикции (приложение 1). Таким обра- |

|

зом, тромбоцитопения приводит к наруше- |

|

ниям первичного гемостаза, что проявляет- |

|

ся на уровне капилляров и поверхностных |

|

сосудов. Петехии и небольшие экхимозы, |

|

которые преобладают в клиническом прояв- |

20 |

лении заболевания, наблюдаются в основ- |

ном на коже и слизистых (фото 1): |

|

|

- Эпистаксис (фото 2), |

|

- Геморрагические гингивиты, |

|

- Гематурия, |

|

- Общее длительное кровотечение после |

|

травм или проведения хирургической опе- |

|

|

|

|

Фото 1. Петехии и подтеки, наблюдаемые на конъюнктиве третьего века у собаки.

Фото 2. Эпистаксис у собаки немецкого брака (ДВС вследствие карциномы молочной железы: количество тромбоцитов 17.000/мм3).

Роль тромбоцитов

Во время кровотечения происходит адгезия, первичная и вторичная агрегация тромбоцитов, секреция содержимого с последующим уменьшение их количества. Последний этап обеспечивает временное закрытие бреши в сосуде. Некоторые плазматические факторы необходимы для четкого управления этим феноменом (кальций, фактор Вельбранда, тромбин, фибриноген).

Другие менее известные функции также свойственны тромбоцитам, в частности их участие в воспалительных и неопластических процессах. В настоящее время эти феномены еще не изучены у собак.

Приложение 1.

рации также является хорошим индикатором повреждения тромбоцитов (однако подобные изменения могут наблюдаться и при других нарушениях гемостаза).

Результаты нашего эксперимента согласуются с публикациями многих авторов и показывают, что сетчатка не является часто встречаемой областью кровотечения при тромбоцитопении (фото 3). Гематомы в местах инъекций с выраженным внутриполостным кровотечением также обычно связаны с аномалиями коагуляции.

Фото 3. Глазное дно пиренейской овчарки. Геморрагии перед и под сетчаткой глаза (эрлихиоз: количество тромбоцитов - 20.000/мм3).

Тромбоциты - безъядерные клетки крови (фото 4), образующиеся вследствие цитоплазматической фрагментации мегакариоцитов (табл. 1). Количество тромбоцитов (200.000 - 500.000/мм3) относительно стабильно с 3-х месячного возраста.

Тромбоцитопения определяется уменьшением количества клеток ниже 100.000/мм3. Нарушение первичного гемостаза может быть клинически выраженным, если количество тромбоцитов менее 50.000/мм3. Иногда в процессе консультации приходится констатировать, что количественный показатель приближается к 10.000/мм3 без проявления симптомов геморрагии.

Практическая оценка времени кровотечения

-Скарификация кожного покрова

спомощью вакциностиля или обычной иглы.

-Место - внутренняя поверхность ушной раковины.

-Каждая капля крови пропитывается с помощью промокательной бумаги (не следует проводить прямое тампонирование на травмированном сосуде).

-Нормальное время: менее 5 минут.

Приложение 2.

Знание особенностей функционирования тромбоцитов позволяет объяснить расхождение между теоретически определяемыми границами нормы и оценкой симптомов геморрагии, которые мы наблюдаем на практике.

Молодые тромбоциты - крупные «мегатромбоциты» (фото 6), обогащенные гранулами, освобождаются в большом количестве при возникновении периферических деструкций. Они более активны по сравнению со старыми клетками, которые в основном присутствуют при висцеральных, прогрессирующих тромбоцитопениях.

Клинические симптомы, свидетельствующие о нарушении первичного гемостаза, можно наблюдать при количестве тромбоцитов от 50.000 до 100.000 клеток/мм3. Надо

© «Ветеринар» 4/2003