Формула научного PR

.pdf

практики, кейсы и советы

сты по научной коммуникации, работающие в государственных исследовательских центрах, могут лучше всего заполнить этот вакуум? Согласно, например, тому же «Евробарометру», именно сотрудники таких центров рассматриваются большинством европейцев (66%) как наиболее подходящие люди, способные доступно объяснить влияние научно-технического прогресса на развитие общества.

Стратегия Евросоюза включает в себя интеграцию практики научной коммуникации непосредственно в структуру самих исследовательских проектов, что также приносит свои плоды: практически все европейские исследовательские проекты, с которыми я сталкивался, так или иначе были озабочены вопросами коммуникации. По меньшей мере, наличие своего веб-сайта, аккаунта в твиттере (!) и открытого доступа к результатам исследовательской работы сейчас часто рассматриваются как должное.

Чему же учат студентов научной коммуникации?

Все университетские программы по научной коммуникации построены по-разному и уделяют разный объем внимания отдельным направлениям в этой дисциплине. Моя магистратура, например, в той или иной мере покрывала практически все возможные сферы практики научной коммуникации — от научной журналистики и институциональной коммуникации до научной музеологии и популяризации науки на театральной сцене.

Программа была построена таким образом, что практически каждую неделю нам удавалось познакомиться, по меньшей мере, с несколькими приглашенными лекторами, занимающими высокие позиции в сфере научной коммуникации. Узнать о том, как создавали легендарный музей науки «Cosmocaixa» в Барселоне, от людей, стоявших у его истоков, о том, как грамотно составить план коммуникаций исследовательского института — от начальника пресс-службы одного из лучших медицинских центров Испании «Hospital Clinic», и о том, как интернет поменял правила игры — от президента каталонской ассоциации научной коммуникации — все это и многое другое нам посчастливилось узнать за полтора года обучения в Барселоне. Наконец, в рамках университетских практик нам была дана ценная возможность окунуться в жизнь любой из интересующих нас организаций, в том числе за пределами Европы.

Основная парадигма, в рамках которой проходил процесс обучения —

Responsible Research and Innovation или RRI. За время пребывания в Бар-

селоне слышать про RRI мне доводилось неоднократно, однако четкого

121

Формула научного PR

понимания, что такое RRI, и с чем его едят, нет даже у многих научных коммуникаторов в Европе. Вкратце, RRI — это зонтичный термин, объединяющий под собой ряд аспектов, которые определяют взаимоотношение науки и общества, таких как вовлеченность населения в науку, научное образование, открытый доступ, этика и равенство полов. Речь идет о своеобразном сдвиге в понимании коллективной ответственности за процесс и результаты научно-исследовательской деятельности.

Концепция RRI по-прежнему продолжает прорабатываться в ряде крупных европейских проектов, таких как RRI Tools, который объединяет 26 организаций в 19 странах под руководством фонда «la Caixa» в Барселоне. Основная цель RRI — это привести выбираемый курс развития науки в согласие с ценностями, нуждами и ожиданиями общества. Понятие RRI является ключевым для текущей программы фондирования европейской науки Horizon 2020, а значит, в скором времени можно будет судить о воздействии RRI на культуру научной коммуникации и, самое главное, перенять опыт европейских коллег в этом нелегком деле.

Нужно ли учиться научной коммуникации?

Как показывает практика, формальное образование в сфере научной коммуникации — не вопрос жизни и смерти. Однако возможность познакомиться с успешным опытом специалистов в академической среде — это ценный опыт, который открывает глаза на многие основополагающие принципы, способствующие построению информированного общества, осознающего роль науки в современном мире. Остается надеяться, что подобные возможности для образования и повышения квалификации в России тоже очень скоро будут созданы. Вопрос лишь — когда и кто будет первым?

122

практики, кейсы и советы

6.3. Развитие неизбежно. Попытка исследовать текущее состояние научных коммуникаций в России

Елена Рухлова,

руководитель отдела аналитики и мониторинга,

Евгения Бычкова,

старший аналитик,

Елена Брандт,

координатор образовательных проектов, SPN Communications

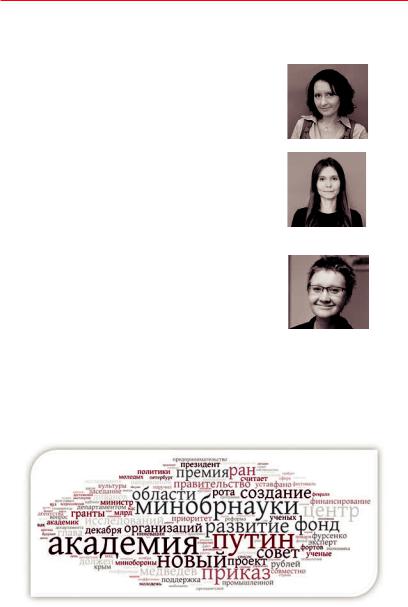

Озабоченность проблемой научных коммуникаций в России в нашем случае началась с картинки, которую уже видели многие, но мы не постесняемся привести ее еще раз — для проекта «Коммуникационная лаборатория» она уже стала чем-то вроде семейной реликвии. Это семантическое облако, составленное по заголовкам наиболее заметных публикаций, вышедших в российских СМИ 2013 году, в которых упоминается наука.

Рис.1. Контекст по запросу «наука», «научный», заголовки российских СМИ, 2013

123

Формула научного PR

Главное, что есть в этом облаке — точнее, главное, чего в нем нет — это, собственно, самой науки. То есть российские СМИ в 2013 году в контексте науки пишут о чем угодно — о министерствах, финансировании, уставах, академиях и академиках, о политике — но только не о том, чем занимаются ученые.

С этой картинки началось целое медиа-исследование, которое попыталось (более обоснованно и содержательно, чем набор слов разного кегля) ответить на вопрос: действительно ли между российскими научными институтами, вузами, обществом, прессой, бизнесом и государством существует такой заметный разрыв, и если да, то с чем он связан?

Что пишут

Анализ публикаций в прессе за 2013 и часть 2014 года показал, что даже в тех публикациях, где речь идет о науке, исчезающе мала доля сообщений о результатах научных исследований — то есть о том, ради чего существуют научные институты. За год и месяц — с 1 апреля 2013 года по 30 апреля 2014 года — в российских СМИ вышло 469 тысяч публикаций, посвященных образовательной и научной тематике. Из них 40% были посвящены теме науки, но в 58% этих публикаций речь идет о политических, организационных и финансовых вопросах — главным образом о реформе Российской академии наук.

В итоге доля публикаций, посвященных собственно научным результатам и научным инновациям, составляет лишь 6% от общего объема науч- но-образовательной информации в СМИ.

Образ ученого в СМИ в анализируемом году был привязан к этой ад- министративно-политической тематике: в первую очередь пресса рассказывает об администраторах — ректорах вузов, директорах институтов. Складывалась ситуация, когда вокруг реальных научных достижений и ученых сформировался информационный вакуум.

Чтобы заполнить такой вакуум, должно значительно вырасти количество СМИ, которые говорят, показывают и пишут о науке. Причем наибольшую роль в этом играют не узкопрофильные научные издания, а СМИ широкого профиля, поскольку именно они формируют повестку дня.

Один из первых выводов, который был сделан, заключался в том, что для налаживания моста между СМИ и российской наукой необходимо появление нового класса специалистов, только зарождающегося сей-

124

практики, кейсы и советы

час в России, которых на Западе называют научными коммуникаторами. К ним относятся и сами ученые, неравнодушные к популяризации, и журналисты, но главное, PR-специалисты, работающие на стороне и в интересах научно-исследовательских организаций и университетов.

Собственно, выявление таких специалистов, знакомство с ними, попытка понять их проблемы и вместе увидеть перспективы развития профессии в стране и стало задачей «Коммуникационной лаборатории».

Сколько нас

Второй частью исследования стала попытка оценить количество таких специалистов в стране и их процент по отношению к общему числу сотрудников научных и образовательных учреждений. Для этого был проведен анализ сайтов по репрезентативной выборке из 717 научных институтов, входящих в состав государственных академий наук, и телефонный опрос. По результатам общее число научных пресс-секретарей в России не превышает 400 человек, а по пессимистичным оценкам их и вовсе меньше сотни.

Пресс-службы есть примерно у 22% научных учреждений, однако и они часто работают неэффективно, занимаясь освещением деятельности руководства учреждения.

На тысячу ученых в России сегодня приходится от 0,4 до 2 научных пресс-секретарей, которые транслируют содержание их деятельности широкой общественности. Для сравнения, согласно экспертным оценкам, о которых можно прочитать в первой главе этого пособия, в Европе и США на тысячу сотрудников научной организации приходится в среднем 8 специалистов по коммуникациям. Интересно, что близкую цифру (7 человек на тысячу) исследователи получили, приблизительно оценив состояние PR-функции в российской отрасли телекоммуникаций. Не исключено, что примерно такое соотношение и является работоспособной нормой для области, которой приходится транслировать широкой аудитории сложный и специфический контент.

125

Формула научного PR

Барьеры с обеих сторон

Барьеры на пути передачи информации стоят и на стороне СМИ — рынок научно-популярных изданий в России пока развит слабо, а следовательно, среди журналистов нет достаточного числа тех, кто понимает язык ученых и знает специфику сферы. С другой стороны, и сами ученые зачастую не хотят и не умеют общаться с журналистами, а институты, предназначенные для преодоления этого барьера — PR-подразделения и пресс-службы — либо отсутствуют, либо работают недостаточно эффективно.

Более половины опрошенных экспертов — 54% — считают, что внешние коммуникации в российских научных и образовательных учреждениях развиты плохо, а 28% думает, что очень плохо.

В последние годы в России появились некоторые новые площадки непосредственного общения ученых и общества — это фестивали науки, Научные бои, публичные лекции. Они способствуют росту осведомленности аудитории о научном знании, однако точечно, к тому же в основном они ориентированы на публику, уже заинтересованную в теме науки, а доля такой вовлеченной аудитории в России крайне мала — по данным НИУ ВШЭ новостями науки интересуются не более 7% населения.

126

практики, кейсы и советы

Что делать?

Авторы исследования отчетливо понимают, что коммуникации — производная функция от основной деятельности любой организации. Вот почему системное формирование и институционализация этой функции в российской науке будут происходить медленно и не сами по себе — скорее ее становление будет являться следствием более фундаментальных изменений — например, реформирования системы оценки эффективности научных организаций, которая будет включать в себя популяризацию науки или цитируемость сотрудников организации в СМИ широкого профиля. Тогда пресс-службы научно-исследовательских институтов и университетов действительно могут стать массовым явлением. Однако это не мешает наиболее передовым научным и образовательным учреждениям начинать развитие этой функции уже сейчас и заполнять информационный вакуум своим контентом, и это представляется весьма дальновидным.

Научно-образовательным учреждениям, которые уже сейчас чувствуют, что способны «потянуть» функцию внешних коммуникаций, рекомендуется начать работать в этом направлении, чтобы выиграть время — сейчас для этого действительно подходящий момент.

Для этого нужно сформулировать ясную коммуникационную политику, которая устойчивые каналы связи внутри организации, с научным сообществом, с властью, бизнесом, с прессой и обществом. В частности, рекомендуется сформировать в научной организации собственную пресс-службу, наделенную достаточными полномочиями, и выработать стратегию работы с разными целевыми аудиториями. Институты должны поддерживать постоянный поток обновляемой информации на своих сайтах, должны учиться работать с социальными сетями, с визуальными формами представления информации.

В профессиональных кругах уже возникла идея создания Ассоциации по популяризации научной деятельности, главной целью которой будет реализация долгосрочной программы по популяризации науки. В ее состав могут войти ассоциации научных журналистов и пресс-секретарей научных организаций. Подробнее о задумке читайте в разделе 7.

Что сейчас

Сравнительный анализ СМИ в 2013 и 2014 году выявил некоторые позитивные отличия в основных медиа-показателях.

127

Формула научного PR

Например, выросло общее количество публикаций по научной тематике в исследуемые периоды (июнь-октябрь) 2013 и 2014 годов. Кстати, на момент выпуска этого сборника к количеству публикаций за текущий год можно смело приплюсовать еще 1680 упоминаний в российских СМИ посадки модуля «Филы» на комету Чурюмова-Герасименко.

Видны изменения в ведущих информационных поводах в исследуемые периоды (июнь-октябрь) 2013 и 2014 года:

2013 год |

2014 год |

Реформа РАН: обсуждение и при- |

Присуждение Нобелевской пре- |

нятие; реакции ученых и широкой |

мии по физиологии |

общественности |

|

Назначение М.Котюкова руково- |

Присуждение Нобелевской пре- |

дителем ФАНО |

мии по физике |

Объявление лауреатов Нобелев- |

Присуждение Нобелевской пре- |

ской премии в области физики |

мии по экономике |

Присуждение награды Нобелев- |

Присуждение Нобелевской пре- |

ским комитетом за исследования |

мии по химии |

в области медицины |

|

128

|

практики, кейсы и советы |

|

|

|

|

2013 год |

2014 год |

|

Требование к соискателям публи- |

Выход гекконов на биоспутни- |

|

ковать диссертации в интернете |

ке "Фотон-М4" на околоземную |

|

до защиты |

орбиту |

|

Намерение РАСхН и РАМН обойти |

Вручение президентом РФ |

|

закон о научной реформе, обязы- |

государственных премий в День |

|

вающий передать их организации |

России |

|

в управление ФАНО |

|

|

Присуждение Нобелевской пре- |

Получение Шнобелевской премии |

|

мии по химии |

японскими учеными |

|

Объявление лауреатов Нобелев- |

Требование депутата ЕП от Эсто- |

|

ской премии по экономике |

нии отменить запрет на въезд в |

|

|

страну академика В.Тишкова |

|

Утверждение Главы РАН в долж- |

Отказ российским ученым в пу- |

|

ности президентом РФ |

бликациях за границей |

|

Размещение ФАНО в главном зда- |

Подача прошения об отставке |

|

нии РАН на Ленинском проспекте |

всеми научными сотрудниками |

|

|

Музея кино в связи с недоверием |

|

|

к новому директору |

|

Семантический анализ публикаций по ключевым инфоповодам позволяет сделать вывод, что темы, с одной стороны, стали более диверсифицированными, с другой — более «концентрированными» и конкретными. Тогда как в аналогичный период 2013 года наиболее заметные публикации посвящены преимущественно институциональным преобразованиям, реакции на них академиков и руководящего состава, мероприятиям для ученой среды, в 2014 большой блок публикаций посвящен исследованию космоса, в частности, Марса и Луны, исследованиям применения нанотехнологий в микробиологии, а также актуальной для всего мира теме прогноза распространения вируса Эбола и разработки вакцины против него. Еще одной заметной темой стало отражение на деятельности российских ученых санкций, вводимых против России Евросоюзом.

Такой всплеск публикаций об исследованиях в совершенно конкретных, определенных областях, можно объяснить некоторым повышением интереса к научной тематике в целом, уходом от обобщенного воспри-

129

Формула научного PR

ятия науки — об этом свидетельствует в том числе смена определений с обобщающих («ученые», «научные сотрудники», «научные разработки») в сторону конкретизированных специализаций («физики», «астрономы», «микробиологические исследования» и т.д.).

В 2013 году больше внимания в публикациях по научной тематике уделялось персонам, занимающим в сфере науки руководящие посты (министр образования, президент РАН и др.), либо являющимся авторитетными учеными (академик Ж. Алферов), в то время, как в аналогичный период 2014 года внимание смещено с персоналий на научные разработки.

Жанры

Позитивную тенденцию демонстрирует распределение публикаций по научной тематике по жанрам: в исследуемый период 2014 года возросло количество новостных (в том числе, анонсов и пост-релизов по итогам крупнейших мероприятий с участием представителей научной среды) и аналитических материалов (таких как публикации результатов исследований, научных прогнозов, тенденций), причем в случае с последними разрыв с 2013 годом составляет более 25000 сообщений.

Распределение СМИ по жанрам

Категории СМИ |

Количество |

Количество |

сообщений |

сообщений |

|

|

2013 год |

2014 год |

Новости |

88162 |

93447 |

Аналитика |

11846 |

37269 |

|

|

|

Интервью |

4192 |

3600 |

Законодательство |

993 |

1017 |

Ток-шоу |

547 |

445 |

|

|

|

Публицистика |

251 |

93 |

130