- •Учебное пособие для самостоятельной работы студентов

- •Содержание:

- •Введение

- •1. Тема: «Элементы и параметры горных инструментов»

- •2. Тема: «Армирование инструментов горных машин»

- •3. Тема: «Ручные сверла»

- •4. Тема: «Бурильные машины ударного и ударно-поворотного действия»

- •5. Тема: «Буровые установки»

- •Техническая характеристика буровой установки бга-2м

- •6. Тема: «Врубовые машины»

- •7. Тема: «Очистные широкозахватные комбайны»

- •8. Тема: «Исполнительные органы узкозахватных комбайнов»

- •9. Тема: «Основные понятия о механизированной крепи»

- •10. Тема: «Основные узлы механизированных крепей»

- •11. Тема: «Механизированные комплексы»

- •12. Тема: «Проходческие комбайны»

- •Литература:

9. Тема: «Основные понятия о механизированной крепи»

Механизированные крепи появились в горной промышленности в связи с широким применением узкозахватных комбайнов. В свою очередь все оборудования для механизации очистных работ было названо комплексом.

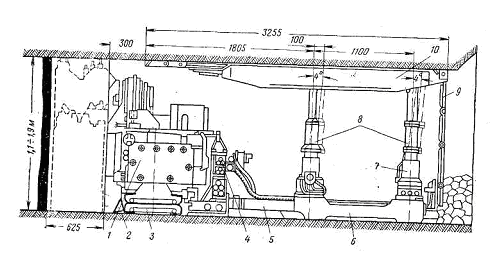

Основное оборудование комплекса включает (рис. 29): узкозахватный комбайн 1 того или иного липа (см. раздел восьмой); цельнопередвижной или изгибающийся скребковый конвейер 3 с погрузочно-зачистными лемехами 2 и кабелеукладчиком 4; механизированную передвижную крепь 7.

Рис. 29. Основное оборудование комплекса КМ-87Э

Механизированные передвижные крепи

Механизированная передвижная крепь предназначена для крепления выработанного пространства в лаве, управления горным давлением и ограждения рабочего, пространства очистного забоя от проникновения в него обрушенных пород кровли. Кроме того, механизированная крепь в большинстве случаев обеспечивает передвижение к забою конвейера вместе с самозарубающимся узкозахватным комбайном.

Крепь

состоит из крепежных секций (или

комплектов), насосной станции,

распределительной и контрольно-регулирующей

гидроаппаратуры

и гидрокоммуникаций. Секции крепи

расположены по всей

длине очистного забоя и передвигаются

к забою по мере выемки угля

в определенной последовательности.

Крепь

состоит из крепежных секций (или

комплектов), насосной станции,

распределительной и контрольно-регулирующей

гидроаппаратуры

и гидрокоммуникаций. Секции крепи

расположены по всей

длине очистного забоя и передвигаются

к забою по мере выемки угля

в определенной последовательности.

Для приведения в действие механизированных крепей используются гидропривод, основными исполнительными органами которого являются силовые гидроцилиндры: гидростойки, гидродомкраты для передвижения крепи и конвейера, вспомогательные гидроцилиндры для выдвижения и прижатия, консольных верхняков и других целей. Гидростойки смонтированы в секциях крепи.

Секция механизированной крепи (см. рис. 29) это ее элемент, сохраняющий свою целостность при передвижении и состоящий обычно из основания 6, гидравлических стоек 8 (до 6 стоек в секции), связанных перекрытием 10 у кровли пласта, и гидродомкратов передвижки 5 (одного или двух). Секция имеет оградительный элемент 9, защищающий рабочее пространство от проникновения в него обрушенной породы кровли. Различают линейные секции, расположенные по длине забоя, и концевые, имеющие специфическую конструкцию.

Операции, выполняемые линейными секциями, одинаковы почти для всех механизированных крепей. Это — разгрузка (снятие распора) гидростоек, передвижение секции, распор гидростоек, передвижение забойного конвейера. В некоторых крепях предусматривается также выполнение вспомогательных операций: отодвигание конвейера от забоя, выравнивание положения секций (при монтажных работах и в аварийных ситуациях).

Гидростойка — основной опорный элемент механизированной крепи, воспринимающий горное давление и передающий его на почву пласта через основание секции (а при отсутствии основания через нижние опорные поверхности стоек). Гидростойки используются также для подъема верхнего перекрытия (распор стойки) и его опускания (разгрузка стойки).

Рабочая характеристика гидростойки (рис. 30) — это характер изменения ее сопротивления опусканию породы кровли в зависимости от ее податливости.

Начальное сопротивление FН — сопротивление стойки опусканию пород кровли в момент начала проседания выдвижной части относительно корпуса стойки.

Рис.

30. Рабочая характеристика гидростойки

Номинальное рабочее сопротивление Fp — среднее значение максимально допустимого сопротивления стойки опусканию пород кровли.

Упругая податливость Δlу — уменьшение длины гидравлической стойки за счет упругого сжатия жидкости и деформации стенок цилиндра и выдвижной части.

Начальный распор — это сопротивление стойки в момент ее установки в рабочее положение.

Принцип работы гидростоек одинаков для всех гидрофицированных крепей и заключается в следующем. В поршневую полость стойки под давлением подается рабочая жидкость. При этом выдвижная часть стойки, перемещаясь вверх, упирается в кровлю. Давление жидкости в поршневой полости возрастает до величины, равной рабочему давлению насосной станции. После этого подача жидкости в поршневую полость стойки прекращается. Давление здесь достигает давления начального или предварительного распора, которое не превышает 200 кгс/см2 и равно примерно половине величины, при которой срабатывает предохранительный клапан стойки (обычно 300—500 кгс/см2.) Дальнейшее возрастание давления в стойке в результате опускания пород кровли происходи» до величины, на которую настроен предохранительный клапан стойки.

В этот период гидростойка работает в режиме нарастающего сопротивления. Когда давление в поршневой полости достигает предельной величины, стойка переходит в заданный режим постоянного сопротивления, т. е. рабочий режим, отклонения от которого могут быть вызваны лишь кратковременным повышением скорости опускания кровли, а также перепадами давлений открытия и закрытия предохранительного клапана.

При срабатывании предохранительного клапана рабочая жидкость из замкнутой гидросистемы стойки вытесняется в сливную магистраль крепи.

Для передвижения секции производят разгрузку ее стоек соединением поршневых полостей стоек со сливной магистралью, для чего гидросистема стойки имеет управляемый разгрузочный клапан (односторонний гидрозамок). Одновременно производится подача рабочей жидкости в штоковую полость.

Сейчас ведутся работы по созданию гидрооборудования для рабочего давления 320 кгс/см2. Создание такого оборудования позволит довести давление предварительного распора гидростойки до величины, равной 0,8 давления настройки предохранительного клапана.

Типы механизированных крепей

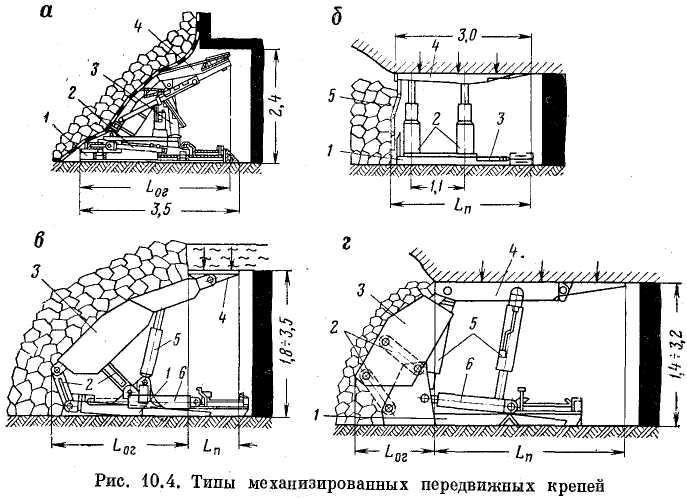

По назначению различают крепи: оградительные, поддерживающие, оградительно-поддерживающие. Некоторые исследователи уточняют функции крепей последней группы, разделяя их на собственно оградительно-поддерживающие и поддерживающе-оградительные в зависимости от преобладания поддерживающих или оградительных функций (рис. 31). Соотношение этих функций может быть оценено соотношением проекций поддерживающих и оградительных элементов крепи на плоскость почвы пласта.

Оградительные крепи (рис. 31, а) имеют одну основную функцию — ограждение рабочего пространства лавы от проникновения в него обрушенных пород кровли. Эти крепи не имеют элементов для поддержания кровли (Ln = 0). Конструктивно они наиболее просты и наименее металлоемки, но имеют ограниченную область применения. Они не исключают проникновения в рабочее пространство пород кровли, обрушающихся по линии забоя пласта. В СССР применяется только один тип оградительной крепи — КТУ (на шахтах Кузбасса в 12—15 лавах) при слоевой выемке мощных (6—15 м) пологих пластов для отработки нижнего слоя мощностью 2,4—2,7 м. Секция оградительной крепи КТУ состоит из основания 1, гидродомкрата 2 для передвижения крепи и конвейера, двух стоек 3 и ограждающего щитового перекрытия 4.

Рис.

31. Типы механизированных передвижных

крепей

Поддерживающие крепи (рис. 31, б) выполняют две основные функции: управление горным давлением и поддержание кровли в рабочем пространстве лавы. Секции крепи этого типа имеют основание 1 (или другие опорные элементы), 2—6 гидравлических стоек 2, один или два гидродомкрата передвижения 3, верхнее перекрытие 4 (Lп значительно по величине) и оградительный элемент, выполненный в виде вертикально расположенного щитка 5 (Lог = 0).

Основное преимущество поддерживающих крепей заключается в том, что они сохраняют устойчивость пород кровли над рабочим пространством и обеспечивают управление горным давлением способом полного обрушения за поддерживающей частью крепи. Поддерживающие крепи получили широкое применение на пластах мощностью менее 1,8 м, «Донбасс», МК-97, М-87Э и др.

Оградительно-поддерживающие крепи (рис. 31, в) выполняют все три функции: управление горным давлением, поддержание кровли в рабочем пространстве и ограждение его от проникновения обрушающихся пород кровли. Оградительный элемент преобладает над поддерживающим (Loг > Ln). Крепи этого типа (ОМКТМ, ОКП) получили широкое распространение в нашей стране и применяются (более чем в 200 лавах) при разработке пологих пластов мощностью 1,8—3,5 м с легкообрушающимися породами кровли.

Секция крепи состоит из основания 1, четырехзвенника 2, щитового перекрытия 3 (оградительный элемент), козырька 4 (поддерживающий элемент), одной наклонной гидростойки 5 и гидродомкрата передвижения 6. Основным преимуществом крепей этого типа является небольшая ширина полосы поддерживаемых пород кровли в призабойном пространстве (Ln), что уменьшает нагрузку на крепь, позволяет увеличить ширину секции крепи и улучшить ее устойчивость. К недостаткам следует отнести сравнительно малое рабочее пространство. Это затрудняет размещение оборудования, перемещение людей и проветривание лавы.

Поддерживающе-оградителъные крепи (рис. 31, г) выполняют те же функции, что и оградительно-поддерживающие, но поддерживающий элемент у них преобладает над оградительным (Lп> Loг). Крепи этого типа (1МКМ, 2МКЭ, ЗМК, КМ-81Э) получили значительное применение при разработке пологих пластов мощностью 1,4— 3,2 м как с легко обрушающимися, так и устойчивыми породами кровли.

Секция крепи 1МКМ состоит из основания 2, четырехзвенника 2, щитового перекрытия 3 (ограждающий элемент) и верхнего перекрытия 4 (поддерживающий элемент), двух гидростоек 5, гидродомкрата передвижения 6.

Основным преимуществом поддерживающе-оградительных крепей перед оградительно-поддерживающими является большее рабочее пространство, позволяющее удобно расположить оборудование, обеспечить свободный проход людей и применить крепь в лавах с повышенным газовыделением благодаря хорошей проветриваемости лавы.

По характеру взаимодействия крепи с кровлей различают: крепи, теряющие контакт с кровлей при передвижке секций (применяются при устойчивой кровле); крепи, передвигаемые без потери контакта с кровлей (с некоторым остаточным подпором, необходимым при неустойчивой кровле); крепи с регулируемым сопротивлением, позволяющие управлять горным давлением и отжимом угля (эти крепи являются пока опытными). По конструктивному исполнению механизированные крепи разделяются на два класса: комплектные, и агрегатные.

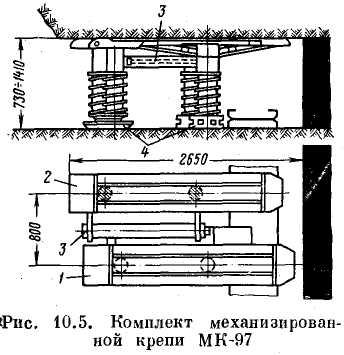

Комплектная крепь — это совокупность двух или трех секций, соединенных между собой кинематическими связями и гидродомкратами передвижки. Комплекты не связаны друг с другом и с конвейером. К комплектным относятся крепи МК-97 и М-81.

Рис.

32. Комплект механизированных крепи

МК-97

Комплект крепи МК-97 (рис. 32) состоит из двух двухстоечных секций 1 и 2, связанных между собой гидродомкратом передвижения 3 .двойного действия. Домкрат расположен у кровли пласта. Он осуществляет последовательное передвижение секций по принципу шагания с отталкиванием их одна от другой. Перед передвижением секции / распор с нее снимается. Вследствие этого опоры 4 поднимаются вверх и секция 1 повисает на соседней секции 2, которая неподвижно расперта между кровлей и почвой пласта. Далее секция 1 перемещается к забою гидродомкратом, а затем распирается между почвой и кровлей пласта в новом положении. Аналогично осуществляется затем передвижение секции 2.

К преимуществам комплектной крепи следует отнести возможность преодоления небольших геологических нарушений (сбросы, неровности почвы, изменчивая гипсометрия залегания пласта и т. п.); возможность изменять шаг передвижки крепи в связи с тем, что крепь не связана с конвейером; свободное перемещение рабочих по почве пласта, которая не загромождена гидродомкратами передвижения, основаниями секций, и т.п.

Недостатком комплектной крепи является сложность автоматизации ее работы.

Агрегатная крепь — это механизированная крепь, секции которой имеют кинематические связи друг с другом по всей длине лавы. Эти связи обеспечивают взаимодействие секций при их передвижении. Агрегатные крепи получили наибольшее применение. К ним относятся крепи «Донбасс», КМ-87Э, 1МКМ, 2МКЭ, ОКП и др. Работа этих крепей может быть автоматизирована.

Способы передвижения секций крепи

Применяются различные способы передвижения секций. Последовательное передвижение. При применении этого способа секции передвигают последовательно, одну за другой. При ручном управлении время передвижки секции составляет 15—30 с, что обеспечивает выемку угля комбайном со скоростью до 4 м/мин. При автоматизированном управлении время передвижения секций можно> уменьшить, а скорость выемки увеличить до 6— 10 м/мин.

Шахматное передвижение (рис. 33). Этот способ применяют при устойчивой кровле. Вначале последовательно передвигают четные (или нечетные) секции, а затем, также последовательно, остальные. Этот способ позволяет сократить время на передвижку секций и повысить скорость выемки угля комбайном.

Групповое передвижение. При применении этого способа одновременно передвигают определенное количество секций (группу). При этом порядок передвижки групп может быть различным (последовательный, шахматный и т. п.). При автоматизированном управлении этот способ позволяет значительно уменьшить время, затрачиваемое на передвижение секций крепи.

Рис. 33. Схемы передвижения секций крепи в шахматном порядке:

а– линейно-шахматная;б- шахматная

Для защиты темы необходимо ответить на контрольные вопросы:

1. Определение механизированной крепи;

2. Конструкционные части механизированной крепи;

3. Что такое рабочая характеристика (FH, Fp, Ly);

4. Типы механизированных крепей;

5. Способы передвижения секций крепи.