Biologia_V_N_Yarygin_Tom_1_2008

.pdf

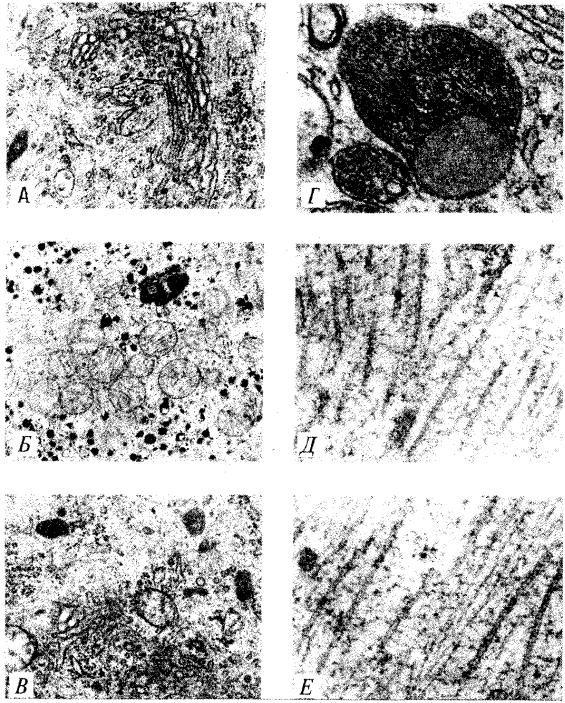

Рис. 2.6. Общеклеточные органеллы Объяснение см. в тексте

В матриксе размещен собственный аппарат биосинтеза белка органеллы. Он представлен 2—б копиями кольцевой и лишенной гистонов (как у прокариот) молекулы ДНК, рибосомами, набором транспортных РНК (тРНК), ферментами редупликации ДНК, транскрипции и трансляции наследственной информации. По основным свойствам: размерам и структуре рибосом, организации собственного наследственного материала — этот аппарат сходен с таковым у прокариот и отличается от аппарата биосинтеза белка цитоплазмы эукариотической клетки (чем

51

подтверждается симбиотическая гипотеза происхождения митохондрий; см. § 1.5). Гены собственной ДНК кодируют нуклеотидные последовательности митохондриальных рРНК и тРНК, а также последовательности аминонокислот некоторых белков органеллы, главным образом ее внутренней мембраны. Аминокислотные последовательности (первичная структура) большинства белков митохондрий закодированы в ДНК клеточного ядра и образуются вне органеллы в цитоплазме.

Главная функция митохондрий состоит в ферментативном извлечении из определенных химических веществ энергии (путем их окисления) и накоплении энергии в биологически используемой форме (путем синтеза молекул аденозинтрифосфата —АТФ). В целом этот процесс называется окислительным (расформированием. В энергетической функции митохондрий активно участвуют компоненты матрикса и внутренняя мембрана. Именно с этой мембраной связаны цепь переноса электронов (окисление) и АТФ-синтетаза, катализирующая сопряженное с окислением фосфорилирование АДФ в АТФ. Среди побочных функций митохондрий можно назвать участие в синтезе стероидных гормонов и некоторых аминокислот (глутаминовая).

Лизосомы (рис. 2.6, В) представляют собой пузырьки диаметром обычно 0,2— 0,4 мкм, которые содержат набор ферментов кислых гидролаз, катализирующих при низких значениях рН гидролитическое (в водной среде) расщепление нуклеиновых кислот, белков, жиров, полисахаридов. Их оболочка образована одинарной мембраной, покрытой иногда снаружи волокнистым белковым слоем (на электронограммах «окаймленные» пузырьки). Функция лизосом — внутриклеточное переваривание оазличных химических соединений и структур.

Первичными лизосомами (диаметр 100 нм) называют неактивные органеллы, вторичными — органеллы, в которых происходит процесс переваривания. Вторичные лизосомы образуются из первичных. Они подразделяются на гетеролизосомы (фаголизосомы) и аутолизосомы (цитолизосомы). В первых (рис. 2.6, Г) переваривается материал, поступающий в клетку извне путем пиноцитоза и фагоцитоза, во вторых разрушаются собственные структуры клетки, завершившие свою функцию. Вторичные лизосомы, в которых процесс переваривания завершен, называют остаточными тельцами (телолизосомы). В них отсутствуют гидролазы и содержится непереваренный материал.

Микротельца составляют сборную группу органелл. Это ограниченные одной мембраной пузырьки диаметром 0,1—1,5 мкм с мелкозернистым матриксом и нередко кристаллоидными или аморфными белковыми включениями. К этой группе относят, в частности, пероксисомы. Они содержат ферменты оксидазы, катализирующие образование пероксида водорода, который, будучи токсичным, разрушается затем под действием фермента пероксидазы. Эти реакции включены в различные метаболические циклы, например в обмен мочевой кислоты в клетках печени и почек. В печеночной клетке число пероксисом достигает 70—100.

К органеллам общего значения относят также некоторые постоянные структуры цитоплазмы, лишенные мембран. Микротрубочки (рис. 2.6, Д) —

52

трубчатые образования различной длины с внешним диаметром 24 нм, шириной просвета 15 нм и толщиной стенки около 5 нм. Встречаются в свободном состоянии в цитоплазме клеток или как структурные элементы жгутиков, ресничек, митотического веретена, центриолей. Свободные микротрубочки и микротрубочки ресничек, жгутиков и центриолей имеют разную устойчивость к разрушающим воздействиям, например химическим (колхицин). Микротрубочки строятся из стереотипных субьединиц белковой природы путем их полимеризации. В живой клетке процессы полимеризации протекают одновременно с процессами деполимеризации. Соотношением этих процессов определяется количество микротрубочек. В свободном состоянии микротрубочки выполняют опорную функцию, определяя форму клеток, а также являются факторами направленного перемещения внутриклеточных компонентов.

Микрофиламентами (рис. 2.6, Е) называют длинные, тонкие образования, иногда образующие пучки и обнаруживаемые по всей цитоплазме. Существует несколько разных типов микрофиламентов. Актиновые микрофиламенты благодаря присутствию в них сократимых белков (актин) рассматривают в качестве структур, обеспечивающих клеточные формы движения, например амебоидные. Им приписывают также каркасную роль и участие в организации внутриклеточных перемещений органелл и участков гиалоплазмы.

По периферии клеток под плазмалеммой, а также в околоядерной зоне обнаруживаются пучки микрофиламентов толщиной 10 нм — промежуточные филстенты. В эпителиальных, нервных, глиальных, мышечных клетках, фибробластах они построены из разных белков. Промежуточные филаменты выполняют, по-видимому, механическую, каркасную функцию.

Актиновые микрофибриллы и промежуточные филаменты, как и микротрубочки, построены из субъединиц. В силу этого их количество зависит от соотношения процессов полимеризации и деполимеризации.

Для животных клеток, части клеток растений, грибов и водорослей характерен клеточный центр, в состав которого входят центриоли. Центриолъ (под электронным микроскопом) имеет вид «полого» цилиндра диаметром около 150 нм и длиной 300—500 нм. Ее стенка образована 27 микротрубочками, сгруппированными в 9 триплетов. В функцию центриолей входит образование нитей митотического веретена, которые также образованы микротрубочками. Центриоли поляризуют процесс деления клетки, обеспечивая расхождение сестринских хроматид (хромосом) в анафазе митоза.

2.3.3. Поток информации

Жизнедеятельность клетки как единицы биологической активности обеспечивается совокупностью взаимосвязанных, приуроченных к определенным внутриклеточным структурам, упорядоченных во времени и пространстве обменных (метаболических) процессов. Эти процессы образуют три потока: информации, энергии и веществ.

53

Благодаря наличию потока информации клетка на основе многовекового эволюционного опыта предков приобретает структуру, отвечающую критериям живого, поддерживает ее во времени, а также передает в ряду поколений.

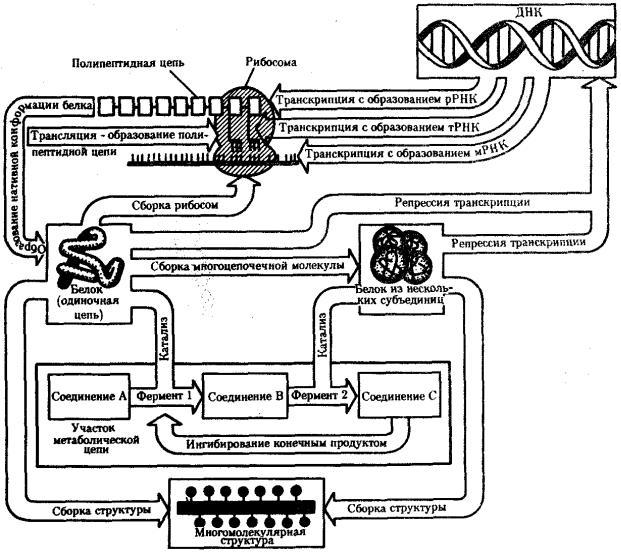

В потоке информации участвуют ядро (конкретно ДНК хромосом), макромолекулы, переносящие информацию в цитоплазму (мРНК), цитоплазматический аппарат трансляции (рибосомы и полисомы, тРНК, ферменты активации аминокислот). На завершающем этапе этого потока полипептиды, синтезированные на полисомах, приобретают третичную и четвертичную структуры и используются в качестве катализаторов или структурных белков (рис. 2.7). Кроме основного по объему заключенной информации ядерного генома в эукариотических клетках функционируют также геномы митохондрий, а в зеленых растениях — и хлоропластов.

Рис. 2.7. Поток биологической информации в клетке

2.3.4. Внутриклеточный поток энергии

54

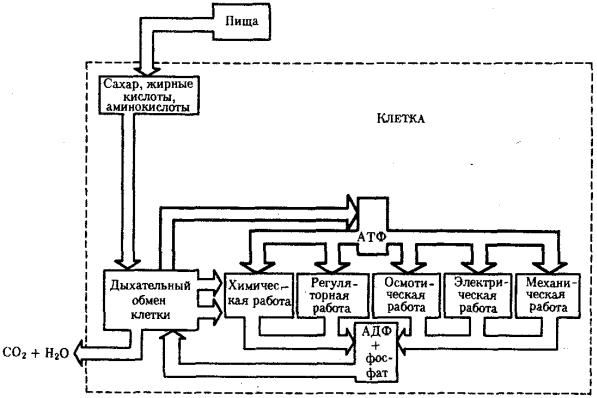

Поток энергии у представителей разных групп организмов обеспечивается механизмами энергоснабжения —брожением, фотоили хемосинтезом, дыханием.

Центральная роль в биоэнергетике клеток животных принадлежит дыхательному обмену. Он включает реакции расщепления низкокалорийного органического «топлива» в виде глюкозы, жирных кислот, аминокислот, а также использование выделяемой энергии для образования высококалорийного клеточного «топлива» в виде аденозинтрифосфата (АТФ). Энергия АТФ, непосредственно или будучи перенесена на другие макроэргические соединения (например, креатинфосфат), в разнообразных процессах преобразуется в тот или иной вид работы — химическую (синтезы), осмотическую (поддержание перепадов концентрации веществ), электрическую, механическую, ре-гуляторную. Макроэргическим называют соединение, в химических связях которого запасена энергия в форме, доступной для использования в биологических процессах. Универсальным соединением такого рода служит АТФ. Основное количество энергии заключено в связи, присоединяющей третий остаток фосфорной кислоты.

Рис. 2.8. Поток энергии в клетке

Среди органелл животной клетки особое место в дыхательном обмене принадлежит митохондриям, выполняющим функцию окислительного фосфорилирования, а также матриксу цитоплазмы, в котором протекает процесс бескислородного расщепления глюкозы — анаэробный гликолиз (рис. 2.8). Из двух

55

механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность клетки энергией, анаэробный гликолиз менее эффективен. В связи с неполным (в отсутствие кислорода) окислением, прежде всего глюкозы, в процессе гликолиза для нужд клетки извлекается не более 10% энергии. Недоокисленные продукты гликолиза (пируват) поступают в митохондрий, где в условиях полного окисления, сопряженного с фосфорилированием АДФ до АТФ, отдают для нужд клетки оставшуюся в их химических связях энергию.

Из преобразователей энергии химических связей АТФ в работу наиболее изучена механохимическая система поперечно-полосатой мышцы. Она состоит из сократительных белков (актомиозиновый комплекс) и фермента аденозинтрифосфатазы, расщепляющего АТФ с высвобождением энергии.

Особенность потока энергии растительной клетки состоит в наличии фотосинтеза — механизма преобразования энергии солнечного света в энергию химических связей органических веществ.

Механизмы энергообеспечения клетки отличаются эффективностью. Коэффициенты полезного действия хлоропласта и митохондрий, достигая соответственно 25 и 45—60%, существенно превосходят аналогичный показатель паровой машины (8%) или двигателя внутреннего сгорания (17%).

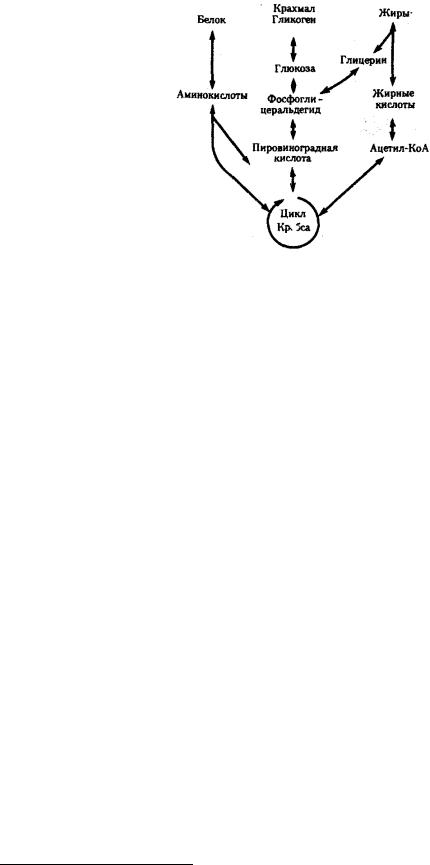

2.3.5. Внутриклеточный поток веществ

Реакции дыхательного обмена не только поставляют энергию, но и снабжают клетку строительными блоками для синтеза разнообразных молекул. Ими являются многие продукты расщепления пищевых веществ. Особая роль в этом принадлежит одному из этапов дыхательного обмена — циклу Кребса,осуществля-емому в митохондриях. Через этот цикл проходит путь углеродных атомов (углеродных скелетов) большинства соединений, служащих промежуточными продуктами синтеза химических компонентов клетки. В цикле Кребса происходит выбор пути превращения того или иного соединения, а также переключение обмена клетки с одного пути на другой, например с углеводного на жировой. Таким образом, дыхательный обмен одновременно составляет ведущее звено потока веществ, объединяющего метаболические пути расщепления и образования углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот (рис. 2.9).

56

Рис. 2.9. Взаимосвязь внутриклеточного обмена белков, жиров и углеводов через цикл Кребса

2.3.6. Другие внутриклеточные механизмы общего значения

Потоки информации, энергии и веществ осуществляются непрерывно и составляют необходимое условие сохранения клетки как живой системы.

Кроме структур и процессов, прямо включенных в названные потоки, в клетке функционируют механизмы, которые также являются жизненно необходимыми. Так, лизосомы, воздействуя ферментами на пиноцитированный или аутофагированный материал, обеспечивают гидролитическое расщепление макромолекул до низкомолекулярных соединений. Они же обусловливают разрушение внутриклеточных структур, утративших свое функциональное значение. Образовавшиеся при этом химические соединения включаются в потоки энергии, веществ и информации. Пероксисомы ликвидируют возникающие в клетке пероксиды, токсичные для живой протоплазмы. Организация внутриклеточных транспортных потоков обусловливается наличием и активностью микротрубочек,

микрофибрилл.

2.3.7. Клетка как целостная структура. Коллоидная система протоплазмы

Выше мы познакомились с различными по строению и функциям клеточными структурами. Однако, взаимодействуя с окружающей средой и отвечая на регуляторные стимулы, клетка ведет себя как целостная структура. Об этом свидетельствует однотипность реакции разных видов клеток на действие раздражителей, вызывающих переход клетки в возбужденное состояние1.

Важная роль в функциональном объединении структурных компонентов и компартментов клетки принадлежит свойствам живой протоплазмы2. В целом ее

1Под клеточным возбуждением понимают обратимые изменения протоплазмы, запускающие ту или иную клеточную деятельность и являющиеся ее основой.

2Протоплазма — содержимое живой клетки, включающее ее ядро и цитоплазму.

57

принято рассматривать как особую многофазную коллоидную систему, или биоколлоид. От банальных коллоидных систем биоколлоид отличается сложностью дисперсной фазы. Основу ее составляют макромолекулы, которые присутствуют либо в составе плотных микроскопически видимых структур (органелл), либо в диспергированном состоянии, близком к растворам или рыхлым сетеобразным структурам типа гелей.

Будучи коллоидным раствором в физико-химическом смысле, биоколлоид благодаря наличию липидов и крупных частиц проявляет одновременно свойства соответственно эмульсии и суспензии. На обширных поверхностях макромолекул оседают разнообразные «примеси», что ведет к изменению агрегатного состояния протоплазмы.

Между крайними полюсами организации протоплазмы в виде вязких гелей и растворов имеются переходные состояния. При указанных переходах совершается работа, в результате которой осуществляются различные внутриклеточные превращения,—образование мембран, сборка микротрубочек или микрофиламентов из субъединиц, выброс из клетки секрета, изменение геометрии белковых молекул, приводящее к торможению или усилению ферментативной активности. Особенностью биоколлоида является также и то, что в физиологических условиях переходы протоплазмы из одного агрегатного состояния в другое (в силу наличия особого ферментативного механизма) обратимы.

Названное свойство биоколлоида обеспечивает клетке способность при наличии энергии многократно совершать работу в ответ на действие стимулов.

2.4.ЗАКОНОМЕРНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ КЛЕТКИ ВО ВРЕМЕНИ

2.4.1.Жизненный цикл клетки

Закономерные изменения структурно-функциональных характеристик клетки во времени составляют содержание жизненного цикла клетки (клеточного цикла).

Клеточный цикл — это период существования клетки от момента ее образования путем деления материнской клетки до собственного деления или смерти.

Важным компонентом клеточного цикла является митотический (пролиферативный) цикл —комплекс взаимосвязанных и согласованных во времени событий, происходящих в процессе подготовки клетки к делению и на протяжении самого деления. Кроме того, в жизненный цикл включается период выполнения клеткой многоклеточного организма специфических функций, а также периоды покоя. В периоды покоя ближайшая судьба клетки не определена: она может либо начать подготовку к митозу, либо приступить к специализации в определенном функциональном направлении (рис. 2.10).

Продолжительность митотического цикла для большинства клеток составляет от 10 до 50 ч. Длительность цикла регулируется путем изменения продолжительности всех его периодов. У млекопитающих время митоза составляет

58

1—1,5 ч, 02-периода интерфазы —2—5 ч, S-периода интерфазы — 6—10 ч. Биологическое значение митотического цикла состоит в том, что он

обеспечивает преемственность хромосом в ряду клеточных поколений, образование клеток, равноценных по объему и содержанию наследственной информации. Таким образом, цикл является всеобщим механизмом воспроизведения клеточной организации эукариотического типа в индивидуальном развитии.

Главные события митотического цикла заключаются в редупликации (самоудвоении) наследственного материала материнской клетки и в равномерном распределении этого материала между дочерними клетками. Указанным событиям сопутствуют закономерные изменения химической и морфологической организации хромосом — ядерных структур, в которых сосредоточено более 90% генетического материала эукари-отической клетки (основная часть внеядерной ДНК животной клетки находится в митохондриях).

Хромосомы во взаимодействии с внехромосомными механизмами обеспечивают: а) хранение генетической информации, б) использование этой информации для создания и поддержания клеточной организации, в) регуляцию считывания наследственной информации, г) удвоение (самокопирование) генетического материала, д) передачу его от материнской клетки дочерним. Химическая организация и строение хромосом описаны в разд. 3.5.2.

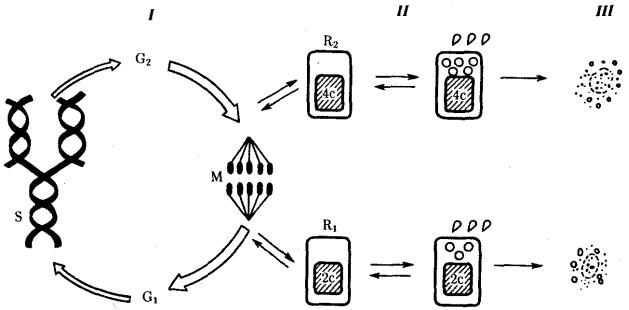

Рис. 2.10. Жизненный цикл клетки многоклеточного организма.

I — митотический цикл; II — переход клетки в дифференцированное состояние; III— гибель клетки:

G1 — пресинтетический период, G2 — постсинтетический (предмитотический) период, М —митоз, S — синтетический период, R1 и R2 — периоды покоя клеточного цикла; 2с —количество ДНК в диплоидном наборе хромосом, 4с —

59

удвоенное количество ДНК

2.4.2. Изменения клетки в митотическом цикле

По двум главным событиям митотического цикла в нем выделяют

репродуктивную и разделительную фазы, соответствующие интерфазе и митозу

классической цитологии (рис. 2.11).

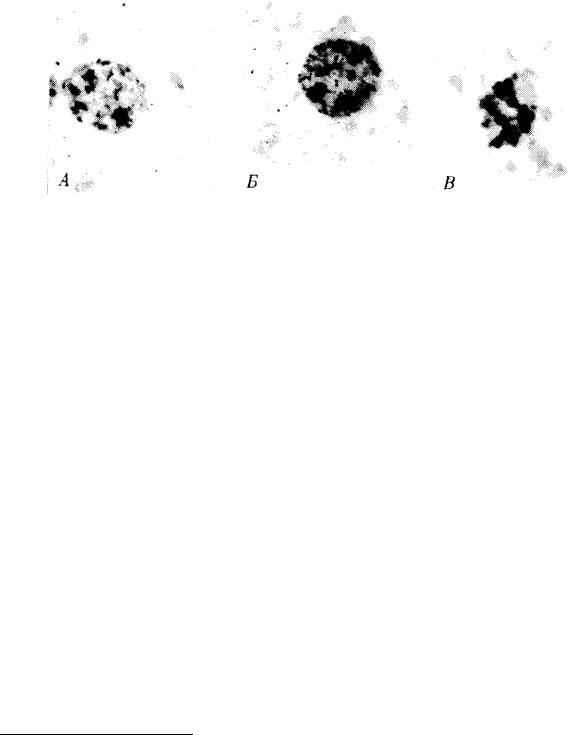

Рис. 2.11. Интерфазная и митотическая формы структурной организации хромосом. А — хроматин в интерфазном ядре; Б — включение в ядро радиоактивного предшественника ДНК в синтетическом периоде митотического цикла; В — клетка в анафазе митоза

Вначальный отрезок интерфазы (постмитотический, пресинтетический, или

Gi-период) восстанавливаются черты организации интерфазной клетки, завершается формирование ядрышка, начавшееся еще в телофазе. Из цитоплазмы в ядро поступает значительное (до 90%) количество белка. В цитоплазме параллельно реорганизации ультраструктуры интенсифицируется синтез белка. Это способствует росту массы клетки. Если дочерней клетке предстоит вступить в следующий митотический цикл, синтезы приобретают направленный характер: образуются химические предшественники ДНК, ферменты, катализирующие реакцию редупликации ДНК, синтезируется белок, начинающий эту реакцию. Таким образом осуществляются процессы подготовки следующего периода интерфазы — синтетического.

Всинтетическом или S-периодв удваивается количество наследственного материала клетки. За малыми исключениями редупликация1 ДНК осуществляется полуконсервативным способом (рис. 2.12).

Он заключается в расхождении биспирали ДНК на две цепи с последующим синтезом возле каждой из них комплементарной цепочки. В результате возникают две идентичные биспирали (детали см. 3.4.2.1). Молекулы ДНК, комплементарные материнским, образуются отдельными фрагментами по длине хромосомы, причем

1 Иногда удвоение ДНК обозначают термином репликация, оставляя термин редупликация для обозначения удвоения хромосом.

60