Biologia_V_N_Yarygin_Tom_1_2008

.pdfРАЗДЕЛ III

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО

В иерархической системе организации живого онтогенетический уровень тесно связан с другими уровнями. Элементарной единицей жизни здесь является особь, в процессе ее индивидуального развития. Реально существующие в природе организмы на протяжении жизни непосредственно взаимодействуют с окружающей средой — неживой природой, особями своего и других видов. В этом проявляется взаимосвязь онтогенетического, популяционно-видового, биогеоценотического и биосферного уровней, в .которые так или иначе включены отдельные организмы. В процессе взаимодействия особей с окружающей средой осуществляется отбор организмов, наиболее приспособленных в силу их наследуемых свойств. Основной задачей, решаемой на онтогенетическом уровне, является формирование организма, способного произвести потомство, передав ему наследственную программу, на основе которой у нового поколения формируются характерные черты данного вида. При половом размножении эта задача решается не единичной особью, а в рамках популяции организмов данного вида, в которой находятся особи обоих полов.

Установив непосредственную связь онтогенетического уровня с надорганизменными уровнями организации жизни, нужно отметить, что для осуществления основной задачи — оставления потомства и обеспечения непрерывности существования вида — необходимо обеспечить формирование зрелого в репродуктивном отношении организма и его жизнеспособность на всех стадиях онтогенеза. Это достигается благодаря функционированию элементарных единиц суборганизменных уровней организации —молекулярно-генетического и клеточного.

Изучение биологических закономерностей, действующих на онтогенетическом уровне организации живого, представляет особый интерес в системе медицинского образования, так как индивидуальное развитие человека в норме и при патологических отклонениях является важным объектом непосредственной врачебной деятельности.

ГЛАВА 5

211

РАЗМНОЖЕНИЕ

Среди многообразных проявлений жизнедеятельности (питание, обустройство местообитания, защита от врагов) размножению принадлежит особая роль. В известном смысле существование организма является подготовкой к выполнению им главной биологической задачи — участию в размножении. В основе способности организмов к размножению лежат определенные клеточные механизмы.

Продолжительность жизни особи короче продолжительности существования вида, к которому она принадлежит. Поэтому история вида — это история сменяющихся поколений организмов. Очередное (дочернее) поколение образуется в результате размножения особей предшествующего (родительского) поколения. Способность к размножению является неотъемлемым свойством живых существ. С его помощью сохраняются во времени биологические виды и жизнь как таковая. Биологическая роль размножения состоит в том, что оно обеспечивает смену поколений. Различия, закономерно проявляющиеся в фенотипах особей разных поколений, делают возможным естественный отбор и, следовательно, эволюцию жизни.

Размножение возникло в ходе исторического развития органического мира на. самом раннем этапе вместе с клеткой. В процессе биологического размножения наряду со сменой поколений и поддержанием достаточного уровня внутривидовой изменчивости решаются также задачи увеличения числа особей, сохранения складывающихся в эволюции типов структурно-физиологической организации

(путем воспроизведения себе подобного). Последнее связано с тем, что при размножении осуществляется передача в ряду поколений генетического материала (ДНК), т.е. определенной, специфичной для данного вида биологической информации.

5.1.СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Взависимости от характера клеточного материала, используемого в целях размножения, выделяют различные способы и формы последнего. Различают два способа размножения: бесполое и половое (табл. 5.1).

Различные формы бесполого размножения представлены на сх. 5.1. Деление надвое приводит к возникновению из одного родительского организма двух дочерних. Оно является преобладающей формой у прокариот и простейших, но встречается и у многоклеточных: продольное у медуз, поперечное у кольчатых червей. Множественное деление (шизогония) встречается среди простейших, в том числе паразитов человека (малярийный плазмодий). При размножении почкованием потомок формируется первоначально как вырост на теле родителя с последующей его отшнуровкой (гидра). Фрагментация заключается в распаде тела многоклеточного организма на части, которые далее превращаются в самостоятельных особей (плоские черви, иглокожие). У видов, размножающихся

212

спорами, дочерний организм развивается из специализированной клетки-споры.

Таблица 5.1. Общая характеристика бесполого и полового размножения

Показатель |

Способ размножения |

|

|

|

|

|

бесполое |

половое |

1. Клеточные источники |

Многоклеточные: |

Родители образуют половые |

наследственной |

одна или несколько |

клетки (гаметы), |

информации для |

соматических |

специализированные к |

развития потомка |

(телесных) клеток |

выполнению функции |

|

родителя; |

размножения. Родитель |

|

одноклеточные: |

представлен в потомке |

|

клетка-организм как |

исходно одной клеткой |

|

целое |

|

Родители |

Одна особь |

Обычно две особи |

Потомство |

Генетически точная |

Генетически отличны от обоих |

|

копия родителя, т.е. в |

родителей |

|

отсутствие |

|

|

соматических |

|

|

мутаций клон |

|

|

организмов |

|

Главный клеточный |

Митоз |

Мейоз |

механизм |

|

|

Эволюционное значение |

Способствует |

За счет генетического |

|

поддержанию |

разнообразия создает пред |

|

наибольшей |

посылки к освоению |

|

приспособленности в |

разнообразных условий |

|

маломеняющихся |

обитания; дает эволюционные |

|

условиях обитания, |

и экологические перспективы; |

|

усиливает роль |

способствует осуществлению |

|

стабилизирующего |

творческой роли |

|

естественного отбора |

естественного отбора |

|

|

|

В зависимости от формы бесполого размножения потомок развивается либо из одной клетки (спорообразование, шизогония, деление), либо из группы клеток родителя. В последнем случае размножение называют вегетативным. Оно распространено среди растений.

Бесполое размножение наблюдается у животных с относительно низким

213

уровнем структурно-физиологической организации, к которым принадлежат многие паразиты человека. У паразитов бесполое размножение не только служит увеличению численности особей, но способствует расселению, помогает пережить неблагоприятные условия.

5.2. ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Хотя в процессе развития жизни бесполое размножение возникло первьш, половое размножение существует на Земле уже более 3 млрд. лет. Оно обнаруживается в жизненных циклах всех основных групп организмов. Распространенность полового размножения объясняется тем, что оно обеспечивает

значительное генетическое разнообразие и, следовательно, фенотипическую изменчивость потомства. Этим достигаются большие эволюционные и экологические (расселение в разные среды) возможности.

Схема 5.1. Формы бесполого размножения

В основе полового размножения лежит половой процесс, суть которого сводится к объединению в наследственном материале для развития потомка генетической информации от двух разных источников — родителей. Представление о половом процессе дает явление конъюгации, например инфузорий. Он заключается во временном соединении двух особей с целью обмена (рекомбинации) наследственным материалом. В результате появляются особи, генетически отличные от родительских организмов. В дальнейшем они осуществляют бесполое размножение. Поскольку количество инфузорий после конъюгации остается неизменным, говорить о размножении в прямом смысле нет оснований. У простейших половой процесс может осуществляться в виде копуляции, которая заключается в слиянии двух особей в одну, объединении и рекомбинации

214

наследственного материала. Далее такая особь размножается делением. На определенном этапе эволюции у многоклеточных организмов половой процесс как способ обмена генетической информацией между особями в пределах вида оказался связанным с размножением.

Для участия в половом размножении в родительских организмах вырабатываются гаметы —клетки, специализированные к обеспечению генеративной функции. Слияние материнской и отцовской гамет приводит к возникновению зиготы — клетки, представляющей собой дочернюю особь на первой, наиболее ранней стадии индивидуального развития.

У некоторых организмов зигота образуется в результате объединения гамет, неотличимых по строению. В таких случаях говорят об изогамии, У большинства видов по структурным и функциональным признакам половые клетки делятся на

материнские (яйцеклетки) и отцовские (сперматозоиды). Как правило, яйцеклетки и сперматозоиды вырабатываются разными организмами — женскими (самки) и мужскими (самцы). В подразделении гамет на яйцеклетки и сперматозоиды, а особей на самок и самцов заключается явление полового диморфизма (рис. 5.1; 5.2). Наличие его в природе отражает различия в задачах, решаемых в процессе полового размножения мужской или женской гаметой, самцом или самкой.

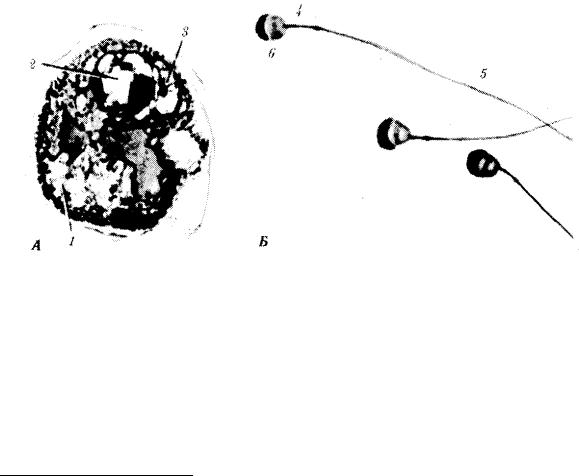

Рис. 5.1. Половой диморфизм на уровне половых клеток. А —яйцеклетка; Б —сперматозоиды:

1 — цитоплазма, 2 — ядро, 3 — хроматин ядра, 4 — шейка, 5 — жгутик, 6 — головка

Образование гамет обоих видов в одном организме, имеющем и мужскую, и женскую половые железы, называют гермафродитизмом1.

1 От истинного гермафродитизма, о котором здесь идет речь, следует отличать гермафродитизм ложный, заключающийся в сочетании в одной особи наружных половых органов и вторичных

215

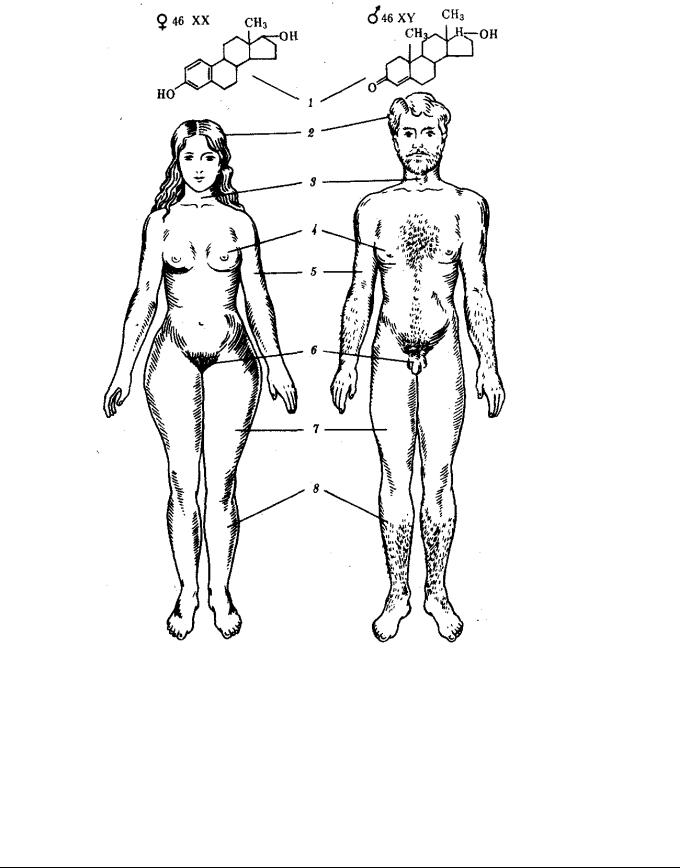

Рис. 5.2. Половой диморфизм у людей на организменном уровне

Характерны различия по: 1 — кариотипу и главному половому гормону, 2 — структуре волос и характеру оволосения, 3 — строению гортани, 4 — развитию молочных желез, 5 — развитию мускулатуры, 6 — строению половых органов, 7 — распределению жировой ткани, 8 — показателям роста длинных трубчатых костей

Гермафродитизм характерен для некоторых паразитов человека, например

половых признаков обоих полов при наличии половых желез одного типа — мужского или женского.

216

плоских червей. Несмотря на продукцию гермафродитами и мужских, и женских гамет, самооплодотворение для них нетипично, что связано обычно с несовпадением времени созревания яйцеклеток и сперматозоидов. Истинный гермафродитизм описан у человека. Чаще он развивается в результате нарушения эмбриогенеза при одинаковом наборе половых хромосом — XX или XY во всех соматических клетках. У некоторых людей-гермафродитов обнаружен мозаицизм по половым хромосомам. Одни соматические клетки имеют пару XX, другие — XY.

Хотя оплодотворение представляет собой характерный признак полового размножения, дочерний организм иногда развивается из неоплодотворенной яйцеклетки. Это явление называют девственным развитием или партеногенезом.

Источником наследственного материала для развития потомка в этом случае обычно служит ДНК яйцеклетки — гиногенез. Реже наблюдается андрогенез — развитие потомка из клетки с цитоплазмой ооцита и ядром сперматозоида. Ядро женской гаметы в случае андрогенеза погибает.

Обязательный партеногенез является измененной формой полового размножения в эволюции некоторых видов животных. У пчел, например, он используется как механизм генотипического определения пола: женские особи (рабочие пчелы и царицы) развиваются из оплодотворенных яйцеклеток, а мужские (трутни) — партеногенетически. Партеногенез включен в жизненные циклы многих паразитов. Он обеспечивает рост численности особей в условиях, затрудняющих встречу партнеров противоположного пола. Имеются указания на возможность девственного развития у человека. В яичниках девушек, погибших при случайных обстоятельствах, в отсутствие предшествующего осеменения находили зародыши на ранних этапах дробления. Невозможность завершенного партеногенеза у людей в настоящее время доказана и связана с необходимостью наличия обоих геномов, мужского и женского (см. с. 250—251). Наблюдения завершенного эмбриогенеза с партеногенетическим развитием в отношении человека отсутствуют. При партеногенезе, как и при типичном половом размножении, развиваются особи с диплоидными соматическими клетками. Восстановление диплоидного набора хромосом происходит обычно путем слияния ооцита и редукционного тельца во втором делении мейоза.

У некоторых видов закономерно наблюдается полиэмбриония — бесполое размножение зародыша, возникающего путем полового размножения. Полиэмбриония, к примеру, типична для броненосцев и заключается в разделении на стадии бластулы клеточного материала первоначально одного зародыша между 4—8 зародышами, из которых развиваются полноценные особи. В результате полиэмбрионии у человека рождаются однояйцевые близнецы.

5.2.1.Чередование поколений

сбесполым и половым размножением

Большинство организмов, обычно размножающихся бесполым путем, способно к половому размножению. При этом ряд поколений с бесполым

217

размножением сменяется поколением особей, размножающихся с помощью гамет или же осуществляющих половой процесс. Вслед за этим вновь наблюдается бесполое размножение. Смена (чередование) половых и бесполых поколений

происходит у разных видов с разной периодичностью, регулярно или через неодинаковые промежутки времени.

Первичное чередование поколений заключается в смене полового размножения спорообразованием. Оно наблюдается у представителей классов споровиков, жгутиконосцев, некоторых растений и отражает сохранение в филогенезе соответствующих организмов как более древней (бесполой), так и более прогрессивной (половой) форм размножения. Вторичное чередование поколений заключается в переходе на некоторых стадиях жизненного цикла к бесполому или партеногенетическому размножению животных, освоивших половое размножение. Оно распространено у кишечнополостных, членистоногих.

Включение в цикл развития организмов, размножающихся преимущественно бесполым путем, полового поколения время от времени активизирует комбинативную изменчивость и этим способствует преодолению генетического однообразия потомков, расширяя эволюционные и экологические перспективы группы.

5.3. ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

По сравнению с другими клетками функция гамет уникальна. Они обеспечивают передачу наследственной информации между особями разных поколений, чем сохраняют жизнь во времени. Был период в биологии, когда половые и соматические клетки противопоставляли друг другу, наделяя лишь первые всей полнотой свойств жизни, проносимых ими через поколения. В настоящее время экспериментально доказана возможность развития полноценного организма на основе наследственной информации ядра дифференцированной соматической клетки, например кишечного эпителия (рис. 5.3).

В 1990-х годах группе английских ученых, использовавших принципиально аналогичный подход, удалось вырастить (клонировать) овцуДолли. Это был пример успешного решения задачи получения взрослой особи на основе генетического материала соматической клетки у млекопитающих. Напомним, что клоны представлены генетически идентичными клетками, образовавшимися путем последовательных митотических делений исходно одной клетки-родоначальницы и ее потомков. Вытекающая из этого техническая возможность клонирования людей порождает серьезные морально-этические проблемы, так как допускает преднамеренное «тиражирование» избранного человека с присущим только ему набором физических психо-эмоциональных свойств и даже интеллектуального потенциала. В настоящее время общественностью, в том числе и научной, признается недопустимым клонирование людей. Вместе с тем, использование

218

технологии клонирования для получения достаточного числа клеток определенного типа, генетически неотличимых от клеток данного организма и, следовательно, иммунологически с ним совместимых, рассматривается как перспективное направление в области трансплантации тканей.

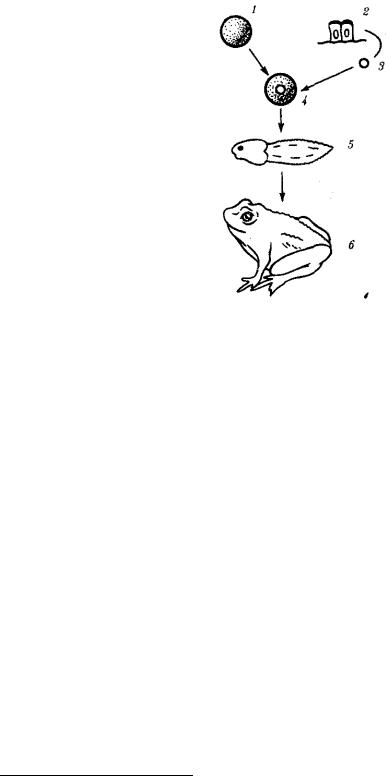

Рис. 5.3. Опыт, показывающий функциональную полноценность наследственного материала дифференцированной клетки:

1 — яйцеклетка с убитым УФ-лучами ядром — источник цитоплазмы, 2 — эпителиальные клетки кишечника головастика — источник наследственного материала, 3 — ядро, 4 — пересадка ядра из эпителиальной клетки в яйцеклетку, 5 — головастик, 6 — лягушка

Гаметы представляют собой одно из многих направлений дифференцировки клеток многоклеточного организма. Они образуют «клеточную линию», специализированную к выполнению репродуктивной функции. Предполагают, что клетки указанной линии возникают из бластомеров, имеющих на вегетативном полюсе цитоплазму особого рода — так называемую зародышевую плазму1, богатую РНК.

В сравнении с другими линиями соматических клеток (эпителиальные, нервные, мышечные) гаметы характеризуются рядом отличий. Важнейшее из них — гаплоидный набор хромосом в ядрах, что обеспечивает воспроизведение в зиготе типичного для организмов данного вида диплоидного числа хромосом.

Действительно, оплодотворение сперматозоидом яйцеклетки, ядра которых содержат по 23 хромосомы, обусловливает формирование зиготы с 46 хромосомами,

1 Термин зародышевая плазма был ранее использован А. Вейсманом, но в совершенно ином смысле — для обозначения наследственного вещества ядра клетки (хромосом).

219

что типично для соматических клеток человека. Гаметы отличаются необычным для других клеток значением ядерно-цитоплазматического отношения. У яйцеклеток оно снижено благодаря увеличенному объему цитоплазмы, в которой размещен питательный материал (желток) для развития зародыша. У сперматозоидов благодаря малому количеству цитоплазмы ядерно-цитоплазматическое отношение высокое. Это находится в соответствии с главной функциональной задачей мужской гаметы — транспортировкой наследственного материала к яйцеклетке.

Половые клетки отличаются низким уровнем обменных процессов, близким к состоянию анабиоза. Мужские гаметы не вступают в митотический цикл. У яйцеклеток эта способность восстанавливается при оплодотворении или действии фактора, активирующего партеногенез.

По ряду признаков женские и мужские гаметы отличаются друг от друга, что связано с различными функциями яйцеклетки и сперматозоида в процессе размножения. Яйцеклетки имеют оболочки, которые выполняют защитную функцию, обеспечивают требуемый уровень обмена веществ, препятствуют проникновению в яйцеклетку более одного спермия, способствуют внедрению (имплантации) зародыша в стенку матки у плацентарных животных, поддерживают форму зародыша.

Для яйцеклетки характерна плазматическая сегрегация. После оплодотворения (у асцидий уже через 5 мин) в еще не дробящемся яйце происходит закономерное перераспределение цитоплазмы. В дальнейшем цитоплазма разного состава также закономерно распределяется по клеткам тканей разных зачатков. Повидимому, на ранних стадиях способность бластомеров развиваться в определенном направлении зависит от наследования ими веществ, концентрирующихся в разных участках цитоплазмы яйцеклетки.

Сперматозоид имеет аппарат движения в виде жгутика. В семенной жидкости мужская гамета человека развивает скорость до 5 см/ч. Поясним приводимую цифру следующим примером. Если учесть соотношение преодолеваемого расстояния и длины движущегося объекта, то при названной скорости сперматозоид человека перемещается в 1,5 раза быстрее, чем пловец олимпийского ранга. Яйцеклетка, лишенная аппарата активного движения, преодолевает расстояние до полости матки, равное примерно 10 см, за 4—7 сут. Сперматозоиды некоторых видов животных имеют акросомный аппарат, выбрасывающий при контакте с яйцеклеткой длинную нить. Он обеспечивает проникновение ядра мужской гаметы в цитоплазму яйцеклетки путем растворения особыми ферментами ее оболочек. Описаны и другие приспособления, способствующие оплодотворению.

5.3.1. Гаметогенез

Гаметогенез — процесс образования яйцеклеток (овогенез) и сперматозоидов (сперматогенез) —подразделяется наряд стадий (рис. 5.4).

В стадии размножения диплоидные клетки, из которых образуются гаметы,

220