Biologia_V_N_Yarygin_Tom_1_2008

.pdfдальнейшие процессы протекают под защитой и при участии материнского организма. Эволюционное значение этих особенностей будет рассмотрено ниже.

Дроблению предшествуют процессы гаметогенеза и оплодотворения, которые не являются непосредственно индивидуальным развитием и могут даже не привести к нему, но которые во многом определяют дальнейшее развитие зародыша в том случае, если зачатие состоится. Эти процессы называют прогенезом, предшествующим собственно онтогенезу. Цитологически процессы гаметогенеза и оплодотворения представляют собой промежуточное звено, связывающее онтогенезы родителей с онтогенезом их потомства.

Личиночный период в типичном варианте наблюдается в развитии тех позвоночных, зародыши которых выходят из яйцевых оболочек и начинают вести самостоятельный образ жизни, не достигнув дефинитивных (зрелых) черт организации. Так, он встречается у некоторых представителей низших позвоночных

— миног, большинства костистых рыб и земноводных. Наиболее характерными чертами личинки являются эмбриональный характер ее организации, наличие временных (провизорных) органов, раннее начало функционирования ряда органов, дающее возможность самостоятельного существования. Благодаря активному питанию личинка получает возможность завершить развитие, а благодаря активному перемещению имеет возможность выбирать условия среды, оптимальные для развития, и выйти, таким образом, из конкуренции со своими же взрослыми сородичами. Продолжительность личиночного периода в сравнении с эмбриональным у всех позвоночных существенно больше.

Метаморфоз состоит в превращении личинки в ювенильную форму. В процессе метаморфоза происходят такие важные морфогенетические преобразования, как частичное разрушение, перестройка и новообразование органов. Степень преобразований тем больше, чем больше различия между средой обитания личинки и взрослого организма, что хорошо иллюстрирует пример развития бесхвостных амфибий.

Ювенильный период начинается с момента завершения метаморфоза и заканчивается половым созреванием и началом размножения. Особенности ювенильного периода проявляются в своеобразии питания молодого организма, его поведения и степени зависимости от родителей. С морфологической точки зрения для этого периода характерны интенсивный рост, установление окончательных пропорций между различными частями тела, завершение развития скелета, кожных покровов, смена зубов, завершение развития половых желез и гормональных регуляций. Продолжительность ювенильного периода у позвоночных варьирует от минимальной, равной 13—18 сут у полевок, до максимальной, равной 18—20 годам у белуги, крокодила, альбатроса, слона. У многих представителей позвоночных, особенно у человека, достижение половой зрелости и начало размножения могут быть разделены значительным промежутком времени.

Одним из подходов является эколого-эмбриологический, в связи с которым онтогенез делят на этапы, протекающие до рождения, во время и после рождения особи. Само рождение, т.е. выход развивающейся особи из оболочек яйца или из

301

организма матери, у разных видов происходит на разных стадиях зрелости. В то же время у всех видов до рождения организм находится под защитой яйцевых оболочек или материнского организма и не способен питаться и осуществлять другие важные функции самостоятельно. Защищенность ранних, морфофункционально незрелых стадий, обеспечивает выживаемость вида. После рождения особь устанавливает связи с новой средой, начинает самостоятельно питаться, передвигаться и осуществлять все другие функции.

Более подробное изложение периодизации онтогенеза человека, имеющее практическое значение в акушерской и педиатрической практике, см. в разд. 7.6.1 и табл. 7.2.

7.2. ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИОДОВ ОНТОГЕНЕЗА, ИМЕЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Диапауза. В эмбриональном периоде ряда позвоночных существует диапауза, т.е. остановка развития на более или менее продолжительный период. Она имеет приспособительное значение. Так, у сумчатых и грызунов развитие эмбрионов останавливается в случае совпадения по времени развития нового потомства со вскармливанием самкой предыдущего помета. Это лактационная пауза, продолжающаяся обычно несколько суток. В других отрядах млекопитающих наблюдаются длительные, до 7 мес. обязательные диапаузы. К примеру, у соболя оплодотворение происходит в июле. Оплодотворенное яйцо дробится, процесс развития доходит до стадии бластоцисты и тормозится. Имплантация и дальнейшее развитие начинаются только в марте. Описанная диапауза возникла в эволюции названного вида животных путем отбора на рождение потомства в сезон, наиболее благоприятный для вскармливания.

Деэмбрионизация. Под этим термином понимают сильное укорочение собственно эмбрионального периода, протекающего под оболочками яйца. Деэмбрионизация, наблюдающаяся у плацентарных млекопитающих, сочетается с резким уменьшением желтка в их яйцеклетках и установлением связи с материнским организмом через плаценту.

Эмбрионизация. Процесс эмбрионизации заключается в удлинении времени защищенности зародыша от внешней среды благодаря зародышевым оболочкам и материнскому организму. Зародыш в это время проходит периоды, соответствующие собственно эмбриональному и личиночному. Развивающийся организм защищен до момента формирования ювенильной стадии. После рождения не происходит существенной перестройки организма и развитие идет прямое, т.е. без метаморфоза.

Эмбрионизация развития особенно проявилась в процессе эволюции наземных позвоночных. Уже у многих земноводных, например у рогатой лягушки Соломоновых островов, все развитие происходит под яйцевыми оболочками, из которых вылупляется уже претерпевшее метаморфоз животное. Полная

302

Эмбрионизация имеет место у пресмыкающихся и птиц в связи с переходом их к наземному существованию. Особое изменение эмбрионального и личиночного периодов произошло у плацентарных млекопитающих. Наряду с деэмбрионизацией, о чем говорилось выше, у них произошла максимальная Эмбрионизация, но не под оболочками яйца, а внутриутробно. Период свободного личиночного развития полностью исчез.

Проходящие под яйцевыми оболочками или внутриутробно предплодный и плодный периоды развития вместе равнозначны личиночному периоду. Они следуют непосредственно за эмбриональным периодом, включают средние и более поздние фазы морфогенеза, характеризуются наличием провизорных органов, переходом к активному питанию, началом функционирования органов чувств (слуха, вкуса и др.).

К провизорным органам у млекопитающих относят зародышевые оболочки, некоторые отделы кровеносной системы, временные структуры кожного покрова. У яйцекладущих и сумчатых млекопитающих зародыш на предплодных этапах уже переходит к питанию молоком матери, а у птиц и плацентарных млекопитающих — заглатывает амниотическую жидкость. Начало функционирования органа слуха описано у зародышей страуса эму, которые энергично реагируют на крик взрослых птиц уже на последней четверти инкубационного периода.

Период метаморфоза у наземных позвоночных соответственно упрощается, так как плод в значительной степени похож на взрослую особь. Однако отбрасывание зародышевых оболочек, открытие эмбриональных заращений, изменения в органах дыхания, кровообращения и в коже в момент родов и в первую неделю после родов представляют собой перестройки, соответствующие метаморфозу.

Неотения. Это выпадение ювенильного и взрослого периодов развития. В эволюции многих групп позвоночных наблюдается тенденция к более раннему достижению половой зрелости. Наиболее ярко эта тенденция выражена у хвостатых земноводных. Так, в семействе Ambistomatidae личинки (аксолотли) приобрели возможность размножаться до наступления периода метаморфоза и превращения во взрослую стадию, однако способности превращаться во взрослую стадию они полностью не потеряли.

Известны популяции таких животных, в которых сосуществуют неотенические и взрослые формы. Это частичная неотения. При полной неотении

ювенильный и взрослый периоды выпадают полностью и о его существовании у предков судят только по близкородственным видам. Некоторые ученые полагают, что на основе преобразования личиночных стадий мог возникнуть ряд крупных таксонов. Считают, что неотения могла явиться основным направлением эволюции бескилевых бегающих птиц и человека.

303

7.3. МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЦ ХОРДОВЫХ

Происхождение яйцеклеток. Яйца хордовых состоят из яйцевой клетки, называемой иногда также яйцом, и яйцевых оболочек. Лицевые клетки образуются в женской половой железе —яичнике. Они проходят долгий путь развития, который начинается в эмбриональном и продолжается в репродуктивном периоде онтогенеза особей женского пола.

Первичные половые клетки возникают на ранних этапах эмбриогенеза из энтодермальных клеток вегетативного полюса, как, например, у бесхвостых амфибий, или из энтодермальных клеток желточного мешка, как у всех амниот — пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Первичные половые клетки очень рано отличимы от других клеток по крупным размерам и прозрачной цитоплазме. Половые железы в этот момент только начинают формироваться.

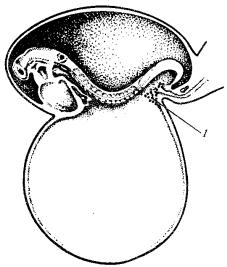

Несколькими экспериментальными методами было показано, что первичные половые клетки мигрируют из места возникновения в развивающиеся гонады и заселяют их. У млекопитающих они перемешаются по дорсальной брыжейке (рис. 7.1), будучи способньми в этот период к амебоидному движению. У птиц миграция происходит пассивно по кровяному руслу. Не исключено действие химических аттрактантов, стимулирующих миграцию первичных половых клеток к гонадам. Существует мнение, что первичные половые клетки, оказавшись в каких-либо других участках зародыша, гибнут, но иногда могут перерождаться в опухоли.

Попав в гонады, первичные половые клетки начинают пролиферировать.

Они делятся митозом и называются овогониями. У большинства низших позвоночных овогонии сохраняют способность к делению на протяжении всего репродуктивного периода, так как, например, рыбы за один нерест выделяют тысячи яиц, земноводные — сотни. У высших позвоночных количество яиц, которые вызревают одномоментно, редко достигает 15, обычно их бывает меньше, иногда одно, чем можно объяснить и особенности овогенеза.

Рис. 7.1. Возникновение первичных половых клеток (I) у зародыша человека

304

на стадии 16 сомитов У человеческих эмбрионов женского пола овогонии размножаются наиболее

интенсивно между 2-м и 5-м месяцами внутриутробного периода развития, когда их число достигает примерно 7 млн. К 7-му месяцу многие овогонии погибают, а сохранившиеся входят в профазу первого деления мейоза. Для части яйцеклеток мейоз завершается в момент наступления полового созревания, а для части — непосредственно перед менопаузой.

Специфика и значение химического состава цитоплазмы яйцеклетки.

Зрелая яйцеклетка, как правило, бывает крупнее овогонии и тем более крупнее любых других соматических клеток. В ходе овогенеза в цитоплазме яйцеклетки резервируется большое количество веществ, необходимых для ее созревания и обеспечения раннего эмбриогенеза. Функциональная роль запасенных веществ различна.

Во-первых, это компоненты, необходимые для процессов репликации, транскрипции и трансляции, такие, как соответствующие ферменты, рибосомы, мРНК, тРНК и их предшественники.

Во-вторых, это набор специфических регуляторных веществ, которые обеспечивают координированное функционирование всех запасенных компонентов. Некоторые из них, будучи в овоците уже к моменту оплодотворения, начинают действовать только в фазе гаструляции. К названным веществам относятся фактор дезинтеграции ядерной оболочки (с разрушения ядерной оболочки начинается прометафаза 1-го мейотического деления); фактор, вызывающий конденсацию хромосом; фактор, преобразующий ядро сперматозоида в пронуклеус и активирующий в нем синтез ДНК перед дроблением; фактор, ответственный за цитотомию во время дробления; фактор, ответственный за блок мейоза на стадии метафазы II (у многих позвоночных снятие этого блока происходит только в результате оплодотворения).

В-третьих, это желток, в состав которого входят белки, фосфолипиды, нейтральные жиры, минеральные соли. Желток представляет собой запас питательных веществ и энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения эмбрионального периода. Многие вещества, вырабатываемые печенью, попадают в овогонии в период их роста через фолликулярные клетки яичника. Это требует от самки больших энергетических затрат.

Благодаря описанным особенностям химического состава цитоплазмы яйцеклетки зародыш на протяжении периода дробления в ряде случаев не использует для развития генетическую информацию ядер зиготы и бластомеров. Специфический химический состав и закономерное распределение веществ в цитоплазме яйцеклетки имеют большое значение для начальных фаз эмбриогенеза. Запасенные питательные и энергетические вещества обеспечивают эмбриональное развитие без дополнительного поступления их извне.

Размер яиц и его роль в эволюции. Типы яйцеклеток. В процессе развития выявляется закономерность, заключающаяся в том, что чем длиннее эмбриональный период, тем больше желтка должно быть накоплено в яйцеклетке.

305

Продолжительность эмбрионального периода зависит от стадии, на которой зародыш переходит к самостоятельному существованию во внешней среде. Если постэмбриональное развитие идет прямым путем, т.е. без личинки и метаморфоза, то желтка в яйцеклетке должно быть больше. По количеству желтка яйцеклетки хордовых делят на алецитальные, олиго-, мезо- и полилецитальные, т.е. с ничтожно малым, малым, средним и большим количеством желтка (от греч. лецитос — желток).

У ланцетника, представителя низших хордовых, яйцеклетка олиголецитальная. У большинства позвоночных в яйцеклетках содержится значительное количество желтка. Среди низших позвоночных (Anamnia) наиболее крупные яйца у миксин (кл. Круглоротые), у акул и химер (кл. Хрящевые рыбы) и у безногих амфибий. У осетровых рыб, а также остальных амфибий яйцеклетки мезолецитальные, т.е. имеют среднее количество желтка. У высших позвоночных (Amniota), таких, как пресмыкающиеся, птицы и яйцекладущие млекопитающие,— полилецитальные, т.е. в яйцеклетке очень много желтка. Эмбриональное развитие у них протекает особенно долго.

Эта закономерность нарушена у сумчатых и плацентарных млекопитающих, которые имеют олиго- и алецитальные яйцеклетки соответственно. У сумчатых эмбрион выходит из яйцевых оболочек и матки при незавершенном органогенезе, переносится в сумку, где и продолжает развитие. У плацентарных и человека зародыш выходит из яйцевых оболочек еще раньше, в стадии бластоцисты, но затем переходит к внутриутробному существованию, где и завершает все основные периоды развития, подготавливающие его к появлению на свет. Уменьшение количества желтка в яйцеклетках млекопитающих можно назвать вторичным, поскольку их предки, освоившие наземную среду, имели, как и все амниоты, полилецитальные яйца.

Полярность яйцеклеток. При малом количестве желтка в яйцеклетке он обычно распределен в цитоплазме равномерно и ядро располагается примерно в центре. Такие яйцеклетки называют изолецитальными (от греч. изос —равный). У большинства позвоночных желтка много, и он распределен в цитоплазме яйцеклетки неравномерно. Это анизолециталъные клетки. Основная масса желтка скапливается у одного из полюсов клетки — вегетативного полюса. Такие яйцеклетки называют телолецйтальными (от греч. телос — конец). Противоположный полюс, к которому оттесняется свободная от желтка активная цитоплазма, называют анималъным. Если желток все же погружен в цитоплазму и не обособлен от нее в виде отдельной фракции, как у осетровых и земноводных, яйцеклетки называют умеренно телолецитальными. Если желток полностью отделен от цитоплазмы, как у амниот, то это резко телолецитальные яйцеклетки.

Изложенные особенности размеров и полярности яйцеклеток хордовых схематично сгруппированы в табл. 7.1.

Распределение желтка имеет решающее значение для всех последующих процессов эмбриогенеза, так как определяет будущую пространственную организацию зародыша. Вместе с тем необходимо отметить, что распределение желтка — это как бы внешнее проявление более тонких процессов поляризации

306

яйцеклеток, осуществляющихся, по-видимому, в кортикальном слое и прилежащих к нему цитоскелетных структурах.

Таблица 7.1. Типы яйцеклеток, встречающиеся у хордовых

Представители |

В зависимости от |

В зависимости от |

типа Хордовые |

количества желтка |

распределения желтка |

Ланцетник |

олиголецитальная |

изолецитальная |

Лягушка |

мезолецитальная |

умеренно телолецитальная |

Птица |

полилецитальная |

резко телолецитальная |

Плацентарные |

алецитальная |

олецитальная изолецитальная |

млекопитающие |

|

|

(и человек) |

|

|

|

|

|

Кортикальный слой — это поверхностный слой цитоплазмы яйца вместе с плазматической мембраной. В нем находятся микрофиламенты и кортикальные гранулы. Кортикальный слой играет важную роль в кортикальной реакции при оплодотворении.

Полярность яйцеклеток намечается еще на стадии накопления желтка в овоцитах во время их быстрого роста и закрепляется при выделении полярных телец именно на анимальном полюсе. Внутреннюю разнокачественность участков яйца называют овоплазматической сегрегацией.

Лицевые оболочки. Различают первичную оболочку, образуемую самой яйцевой клеткой, вторичную оболочку, являющуюся продуктом деятельности фолликулярных клеток, и третичные оболочки, которыми яйцо окружается во время прохождения по яйцеводу.

Первичная оболочка, иногда называемая желточной, имеется у яйцеклеток всех животных. У позвоночных, в том числе млекопитающих и человека, первичная оболочка входит в состав плотной оболочки, образуя ее внутреннюю часть. Внешняя часть плотной оболочки продуцируется фолликулярными клетками и является вторичной оболочкой. Плотная оболочка изнутри пронизана микроворсинками яйцеклетки, а снаружи — микроворсинками фолликулярных клеток, отчего при большом увеличении она выглядит исчерченной и названа лучистой оболочкой (corona radiata). За свои оптические свойства у млекопитающих она получила название блестящей оболочки (zona pellucida). Таким образом, эта оболочка совмещает в себе первичную и вторичную оболочки.

Третичные оболочки хорошо развиты у хрящевых рыб и амфибий, но особенную сложность они приобретают у наземных позвоночных — пресмыкающихся, птиц и низших млекопитающих. Образуясь из секретов желез яйцевода, эти оболочки не имеют клеточного строения. У всех позвоночных они выполняют функции защиты зародыша от механических повреждений и действия вредных биотических факторов, таких, как бактериальные, грибковые и протозойные. Кроме того, у наземных позвоночных появляются принципиально

307

новые функции запаса воды и питательных веществ для обеспечения нужд зародыша. У пресмыкающихся скорлуповая оболочка действует как насос, забирая воду из почвы и воздуха. У птиц запас воды находится в белковой оболочке. Поглощение и испарение воды регулируется порами в скорлуповой оболочке. Скорлупа содержит множество минеральных солей, необходимых для развития скелета зародыша.

7.4. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ПАРТЕНОГЕНЕЗ

Оплодотворение — это процесс слияния половых клеток. Образующаяся в результате оплодотворения диплоидная клетка — зигота — представляет собой начальный этап развития нового организма.

Процесс оплодотворения складывается из трех последовательных фаз: а) сближения гамет; б) активации яйцеклетки; в) слияния гамет, или сингамии.

1.Сближение сперматозоида с яйцеклеткой обеспечивается совокупностью неспецифических факторов, повышающих вероятность их встречи и взаимодействия. К ним относят скоординированность наступления готовности к оплодотворению у самца и самки, поведение самцов и самок, обеспечивающее совокупление и осеменение, избыточную продукцию сперматозоидов, крупные размеры яйцеклетки, а также вырабатываемые яйцеклетками и сперматозоидами химические вещества, способствующие сближению и взаимодействию половых клеток. Эти вещества, называемые гамонами (гормоны гамет), с одной стороны, активируют движение сперматозоидов, а с другой — их склеивание. В особой структуре сперматозоида — акросоме —локализуются протеолитические ферменты.

Умлекопитающих большое значение имеет пребывание сперматозоидов в половых путях самки, в результате чего мужские половые клетки приобретают оплодотворяющую способность (капацитация), т.е. способность к акросомной реакции.

В момент контакта сперматозоида с оболочкой яйцеклетки происходит акросомная реакция, во время которой под действием протеолитических ферментов акросомы яйцевые оболочки растворяются. Далее плазматические мембраны яйцеклетки и сперматозоида сливаются и через образующийся вследствие этого цитоплазматический мостик цитоплазмы обеих гамет объединяются. Затем в цитоплазму яйца переходят ядро и центриоль сперматозоида, а мембрана сперматозоида встраивается в мембрану яйцеклетки. Хвостовая часть сперматозоида у большинства животных тоже входит в яйцо, но потом отделяется и рассасывается, не играя какой-либо роли в дальнейшем развитии.

2.В результате контакта сперматозоида с яйцеклеткой происходит ее активация. Она заключается в сложных структурных и физико-химических изменениях. Благодаря тому что участок мембраны сперматозоида проницаем для ионов натрия, последние начинают поступать внутрь яйца, изменяя мембранный потенциал клетки. Затем в виде волны, распространяющейся из точки соприкосновения гамет, происходит увеличение содержания ионов кальция, вслед за чем также волной растворяются кортикальные гранулы. Выделяемые при этом

308

специфические ферменты способствуют отслойке желточной оболочки; она затвердевает, это оболочка оплодотворения. Все описанные процессы представляют собой так называемую кортикальную реакцию. Одним из значений

кортикальной реакции является предотвращение полиспермии, т.е. проникновения в яйцеклетку более одного сперматозоида. У млекопитающих кортикальная реакция не вызывает образования оболочки оплодотворения, но суть

еета же.

Утаких животных, как морской еж, костистые рыбы и земноводные, все изменения цитоплазмы сопровождаются видимыми морфологическими перестройками. Эти явления получили название расслоения или сегрегации плазмы. Значение ее для дальнейшего эмбрионального развития будет рассмотрено ниже.

Активация яйцеклетки завершается началом синтеза белка на трансляционном уровне, поскольку мРНК, тРНК, рибосомы и энергия были запасены еще в овогенезе. Активация яйцеклетки может начаться и протекать до конца без ядра сперматозоида и без ядра яйцеклетки, что доказано опытами по энуклеации зиготы.

3. Яйцеклетка в момент встречи со сперматозоидом обычно находится на одной из стадий мейоза, заблокированной с помощью специфического фактора. У большинства позвоночных этот блок осуществляется на стадии метафазы II; у многих беспозвоночных, а также у трех видов млекопитающих (лошади, собаки и лисицы) блок происходит на стадии диакинеза. В большинстве случаев блок мейоза снимается после активации яйцеклетки вследствие оплодотворения. В то время как в яйцеклетке завершается мейоз, ядро сперматозоида, проникшее в нее,

видоизменяется. Оно принимает вид интерфазного, а затем профазного ядра. За

это время удваивается ДНК и мужской пронуклеус получает количество наследственного материала, соответствующего п2с, т.е. содержит гаплоидный набор редуплицированных хромосом.

Ядро яйцеклетки, закончившее мейоз, превращается в женский пронуклеус, также приобретая п2с. Оба пронуклеуса проделывают сложные перемещения, затем сближаются и сливаются (синкарион), образуя общую метафазную пластинку. Это, собственно, и есть момент окончательного слияния гамет — сингамия. Первое митотическое деление зиготы приводит к образованию двух клеток зародыша (бластомеров) с набором хромосом 2n2c в каждом.

Партеногенез (от греч. партеноз — девственница) — развитие без оплодотворения. В случае естественного партеногенеза развитие идет на основе цитоплазмы и пронуклеуса яйцеклетки. Особи, формирующиеся из яйцеклетки, имеют либо гаплоидный, либо диплоидный набор хромосом, так как чаще всего в начале дробления срабатывает один из механизмов удвоения числа хромосом. В одних случаях в ходе мейоза женской половой клетки выпадает стадия редукции числа хромосом и яйцеклетка получается с диплоидным пронуклеусом. В других случаях диплоидизация происходит во время первого деления дробления, при котором не происходит цитотомии.

Естественный партеногенез — явление редкое и, как правило, не бывает единственным способом размножения вида. Он либо чередуется с нормальным

309

половым размножением, либо встречается у отдельных рас. Естественный партеногенез обнаружен у летних поколений некоторых ракообразных и коловраток, у пчел, ос, ряда чешуекрылых. Среди позвоночных партеногенетическое размножение описано у трех рас скальной ящерицы Армении, состоящих из одних самок. 40% яиц индеек, отложенных в отсутствие самца, могут начать развиваться, однако это развитие редко доходит до конца, чаще останавливается из-за возникающих аномалий. У других видов позвоночных естественное партеногенетическое размножение неизвестно.

Искусственный партеногенез возможен, по-видимому, у всех животных.

Разработка методов партеногенетического развития — важная проблема в научном и прикладном отношениях. Большой вклад в эту проблему внесли отечественные исследователи А. А. Тихомиров, Б. Л. Астауров, В. А. Струнников. Обнаружено, что активация яйцеклетки сперматозоидом не является специфической. В качестве активирующих могут выступать многие физические и химические факторы. На тутовом шелкопряде было показано, что с помощью искусственного партеногенеза можно регулировать соотношение мужского и женского пола в популяции, получая большой экономический эффект.

Естественный партеногенез чаще всего случается при незавершенном оплодотворении, т.е. в тех случаях, когда имела место активация яйцеклетки, но ядро сперматозоида не участвовало в оплодотворении. В активированных яйцах используется информация только женского пронуклеуса. Такой вид партеногенеза называют гиногенезом. При искусственном партеногенезе можно удалить женский пронуклеус, и тогда развитие осуществится только за счет мужских пронуклеусов. Это андрогенез. В специальных опытах на морских ежах было установлено, что потомки наследуют либо только признаки матери при гиногенезе, либо только признаки отца — при андрогенезе. Это указывает на то, что наследственные свойства особи определяются в основном ядром, а не цитоплазмой.

7.5.ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

7.5.1.Дробление

Сущность стадии дробления. Дробление — это ряд последовательных митотических делений зиготы и далее бластомеров, заканчивающихся образованием многоклеточного зародыша — бластулы. Первое деление дробления начинается после объединения наследственного материала пронуклеусов и образования общей метафазной пластинки. Возникающие при дроблении клетки называют бластомерами (от греч. бласте—росток, зачаток). Особенностью митотических делений дробления является то, что с каждым делением клетки становятся все мельче и мельче, пока не достигнут обычного для соматических клеток соотношения объемов ядра и цитоплазмы. У морского ежа, например, для этого требуется шесть делений и зародыш состоит из 64 клеток. Между очередными

310