Biologia_V_N_Yarygin_Tom_1_2008

.pdf

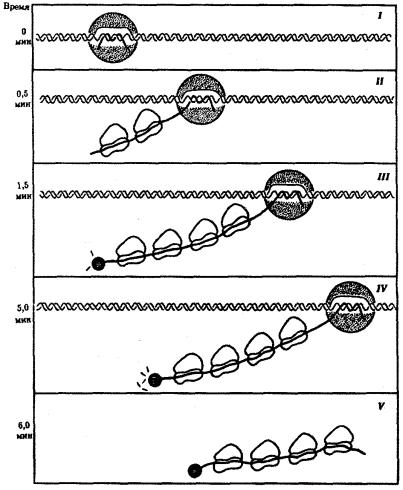

Рис. 3.41. Транскрипция, трансляция и деградация мРНК у прокариот:

I — РНК-полимераза связывается с ДНК и начинает синтезировать мРНК в направлении 5' → 3';

II — по мере продвижения РНК-полимеразы к 5'-концу мРНК прикрепляются рибосомы, начинающие синтез белка;

III — группа рибосом следует за РНК-полимеразой, на 5'-конце мРНК начинается ее деградация;

IV —процесс деградации протекает медленнее, чем транскрипция и трансляция;

V — после окончания транскрипции мРНК освобождается от ДНК, на ней продолжается трансляция и деградация на 5'-конце

Формируя третичную и четвертичную организацию в ходе посттрансляционных преобразований, белки приобретают способность активно функционировать, включаясь в определенные клеточные структуры и осуществляя ферментативные и другие функции.

Рассмотренные особенности реализации генетической информации в про- и эукариотических клетках обнаруживают принципиальное сходство этих процессов. Следовательно, механизм экспрессии генов, связанный с транскрипцией и

121

последующей трансляцией информации, которая зашифрована с помощью биологического кода, сложился в целом еще до того, как были сформированы эти два типа клеточной организации. Дивергентная эволюция геномов про- и эукариот привела к возникновению различий в организации их наследственного материала, что не могло не отразиться и на механизмах его экспресии.

Постоянное совершенствование наших знаний об организации и функционировании материала наследственности и изменчивости обусловливает эволюцию представлений о гене как функциональной единице этого материала.

3.4.3.3. Ген — функциональная единица наследственного материала. Взаимосвязь между геном и признаком

Долгое время ген рассматривали как минимальную часть наследственного материала (генома), обеспечивающую развитие определенного признака у организмов данного вида. Однако каким образом функционирует ген, оставалось неясным. В 1945 г. Дж. Бидлом и Э. Татумом была сформулирована гипотеза, которую можно выразить формулой «Один ген — один фермент». Согласно этой гипотезе, каждая стадия метаболического процесса, приводящая к образованию в организме (клетке) какого-то продукта, катализируется белком-ферментом, за синтез которого отвечает один ген.

Позднее было показано, что многие белки имеют четвертичную структуру, в образовании которой принимают участие разные пептидные цепи. Например, гемоглобин взрослого человека включает четыре глобиновых цепи — 2α и 2β, кодируемые разными генами. Поэтому формула, отражающая связь между геном и признаком, была несколько преобразована: «Один ген — один полипептид».

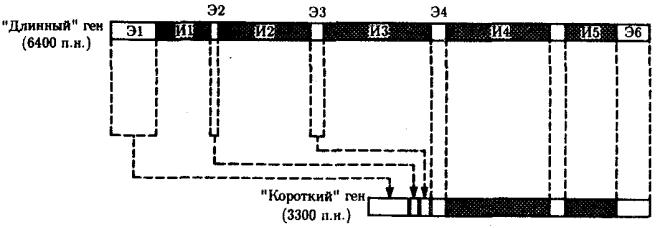

Рис. 3.42. Две формы гена box (cob) митохондрий дрожжей, кодирующего цитохром b

«Короткий» ген box образуется в результате удаления из «длинного» гена первых трех интронных участков и сплайсинга первых четырех экзонов; И — интрон, Э —

122

экзон; п.н. — пары нуклеотидов

Изучение химической организации наследственного материала и процесса реализации генетической информации привело к формированию представления о гене как о фрагменте молекулы ДНК, транскрибирующемся в виде молекулы РНК, которая кодирует аминокислотную последовательность пептида или имеет самостоятельное значение (тРНК и рРНК).

Открытия экзон-интронной организации эукариотических генов и возможности альтернативного сплайсинга показали, что одна и та же нуклеотидная последовательность первичного транскрипта может обеспечить синтез нескольких полипептидных цепей с разными функциями или их модифицированных аналогов. Например, в митохондриях дрожжей имеется ген box (или cob), кодирующий дыхательный фермент цитохром b. Он может существовать в двух формах (рис. 3.42). «Длинный» ген, состоящий из 6400 п. н., имеет 6 экзонов общей протяженностью 1155 п.н. и 5 интронов. Короткая форма гена состоит из 3300 п.н. и имеет 2 интрона. Она фактически представляет собой лишенный первых трех интронов «длинный» ген. Обе формы гена одинаково хорошо экспрессируются.

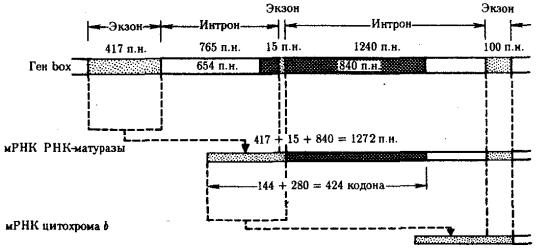

После удаления первого интрона «длинного» гена box на основе объединенной нуклеотидной последовательности двух первых экзонов и части нуклеотидов второго интрона образуется матрица для самостоятельного белка — РНК-матуразы (рис. 3.43). Функцией РНК-матуразы является обеспечение следующего этапа сплайсинга — удаление второго интрона из первичного транскрипта и в конечном счете образование матрицы для цитохрома b.

Рис. 3.43. Образование матрицы для РНК-матуразы в ходе сплайсинга первичного транскрипта гена цитохрома b митохондрий дрожжей:

п.н. — пары нуклеотидов

Другим примером может служить изменение схемы сплайсинга первичного транскрипта, кодирующего структуру молекул антител в лимфоцитах. Мембранная

123

форма антител имеет на С-конце длинный «хвост» аминокислот, который обеспечивает фиксацию белка на мембране. У секретируемой формы антител такого хвоста нет, что объясняется удалением в ходе сплайсинга из первичного транскрипта кодирующих этот участок нуклеотидов.

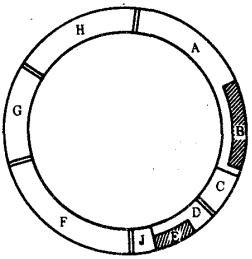

У вирусов и бактерий описана ситуация, когда один ген может одновременно являться частью другого гена или некоторая нуклеотидная последовательность ДНК может быть составной частью двух разных перекрывающихся генов. Например, на физической карте генома фага ФХ174 (рис. 3.44) видно, что последовательность гена В располагается внутри гена А, а ген Е является частью последовательности гена D. Этой особенностью организации генома фага удалось объяснить существующее несоответствие между относительно небольшим его размером (он состоит из 5386 нуклеотидов) и числом аминокислотных остатков во всех синтезируемых белках, которое превышает теоретически допустимое при данной емкости генома. Возможность сборки разных пептидных цепей на мРНК, синтезированной с перекрывающихся генов (А и В или Е и D), обеспечивается наличием внутри этой мРНК участков связывания с рибосомами. Это позволяет начать трансляцию другого пептида с новой точки отсчета.

Рис. 3.44. Физическая карта генома фага ФХ174

Нуклеотидная последовательность гена В является одновременно частью гена А, а ген Е составляет часть гена D

В геноме фага λ были также обнаружены перекрывающиеся гены, транслируемые как со сдвигом рамки, так и в той же рамке считывания. Предполагается также возможность транскрибирования двух разных мРНК с обеих комплементарных цепей одного участка ДНК. Это требует наличия промоторных областей, .определяющих движение РНК-полимеразы в разных направлениях вдоль молекулы ДНК.

Описанные ситуации, свидетельствующие о допустимости считывания разной

124

информации с одной и той же последовательности ДНК, позволяют предположить, что перекрывающиеся гены представляют собой довольно распространенный элемент организации генома вирусов и, возможно, прокариот. У эукариот прерывистость генов также обеспечивает возможность синтеза разнообразных пептидов на основе одной и той же последовательности ДНК.

Имея в виду все сказанное, необходимо внести поправку в определение гена. Очевидно, нельзя больше говорить о гене как о непрерывной последовательности ДНК, однозначно кодирующей определенный белок. По-видимому, в настоящее время наиболее приемлемой все же следует считать формулу «Один ген — один поли-пептид», хотя некоторые авторы предлагают ее переиначить: «Один полипептид — один ген». Во всяком случае, под термином ген надо понимать функциональную единицу наследственного материала, по химической природе являющуюся полинуклеотидом и определяющую возможность синтеза полипептидной цепи, тРНК или рРНК.

3.4.4.Функциональная характеристика гена

Впроцессе реализации наследственной информации, заключенной в гене, проявляется целый ряд его свойств. Определяя возможность развития отдельного качества, присущего данной клетке или организму, ген характеризуется

дискретностью действия.

Ввиду того что в гене заключается информация об аминокислотной последовательности определенного полипептида, его действие является специфичным. Однако в некоторых случаях одна и та же нуклеотидная последовательность может детерминировать синтез не одного, а нескольких полипептидов. Это наблюдается в случае альтернативного сплайсинга у эукариот и при перекрывают генов у фагов и прокариот. Очевидно, такую способность следует оценить как множественное, или плейотропное, действие гена (хотя традиционно под плейотропным действием гена принято понимать участие его продукта — полипептида — в разных биохимических процессах, имеющих отношение к формированию различных сложных признаков). Например, участие фермента (рис. 3.45) в ускорении определенной реакции (А → В), которая является звеном нескольких биохимических процессов, делает зависимыми результаты этих процессов (D и Е) от нормального функционирования гена а, кодирующего этот белок.

Определяя возможность транскрибирования мРНК для синтеза конкретной полипептидной цепи, ген характеризуется дозированностью действия, т.е. количественной зависимостью результата его экспрессии от дозы соответствующего аллеля этого гена. Примером может служить зависимость степени нарушения транспортных свойств гемоглобина у человека при серповидно-клеточной анемии от дозы аллеля HbS. Наличие в генотипе человека двойной дозы этого аллеля, приводящего к изменению структуры β-глобиновых цепей гемоглобина, сопровождается грубым нарушением формы эритроцитов и развитием клинически

125

выраженной картины анемии вплоть до гибели. У носителей только одного аллеля HbS при нормальном втором аллеле лишь незначительно изменяется форма эритроцитов и анемия не развивается, а организм характеризуется практически нормальной жизнеспособностью.

Рис. 3.45. Зависимость формирования нескольких признаков от нормального функционирования продукта гена

Нарушение реакции А → В, катализируемой белком, в результате мутации гена ведет к выключению последующих этапов формирования признаков D и Е

3.4.5. Биологическое значение генного уровня организации наследственного материала

Дискретность наследственного материала, предположение о которой высказал еще Г. Мендель, подразумевает делимость его на части, являющиеся элементарными единицами,—гены. В настоящее время ген рассматривают как единицу генетической функции. Он представляет собой минимальное количество наследственного материала, которое необходимо для синтеза тРНК, рРНК или полипептида с определенными свойствами. Ген несет ответственность за формирование и передачу по наследству отдельного признака или свойства клеток, организмов данного вида. Кроме того, изменение структуры гена, возникающее в разных его участках, в конечном итоге приводит к изменению соответствующего элементарного признака.

Таким образом, на генном уровне организации наследственного материала обеспечиваются индивидуальное наследование и индивидуальное изменение отдельных признаков и свойств клеток, организмов данного вида.

Реальное существование генного уровня организации наследственного материала дало возможность исследователям при анализе характера наследования отдельных признаков открыть главные закономерности, которые легли в основу наших представлений об организации материального носителя наследственности и изменчивости.

3.5. ХРОМОСОМНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

126

3.5.1. Некоторые положения хромосомной теории наследственности

Термин хромосома был предложен в 1888 г. немецким морфологом В. Вальдейером, который применил его для обозначения внутриядерных структур эукариотической клетки, хорошо окрашивающихся основными красителями (от греч. хрома — цвет, краска, и сома — тело). К началу XX в. углубленное изучение поведения этих структур в ходе самовоспроизведения клеток, при созревании половых клеток, при оплодотворении и раннем развитии зародыша обнаружило строго закономерные динамические изменения их организации. Это привело немецкого цитолога и эмбриолога Т. Бовери (1902—1907) и американского цитолога У. Сеттона (1902—1903) к утверждению тесной связи наследственного материала с хромосомами, что легло в основу хромосомной теории наследственности. Детальная разработка этой теории была осуществлена в начале XX в. школой американских генетиков, возглавляемой Т. Морганом.

Работы Т. Моргана и его сотрудников не только подтвердили значение хромосом как основных носителей наследственного материала, представленного отдельными генами, но и установили линейность расположения их по длине хромосомы.

Доказательством связи материального субстрата наследственности и изменчивости с хромосомами было, с одной стороны, строгое соответствие открытых Г. Менделем закономерностей наследования признаков поведению хромосом в ходе митоза, при мейозе и оплодотворении. С другой стороны, в лаборатории Т. Моргана был обнаружен особый тип наследования признаков, который хорошо объяснялся связью соответствующих генов с Х-хромосомой. Речь идет о сцепленном с полом наследовании окраски глаз у дрозофилы.

Представление о хромосомах как носителях комплексов генов было высказано на основе наблюдения сцепленного наследования ряда родительских признаков друг с другом при передаче их в ряду поколений. Такое сцепление неальтернативных признаков было объяснено размещением соответствующих генов в одной хромосоме, которая представляет собой достаточно устойчивую структуру, сохраняющую состав генов в ряду поколений клеток и организмов.

Согласно хромосомной теории наследственности, совокупность генов, входящих в состав одной хромосомы, образует группу сцепления. Каждая хромосома уникальна по набору заключенных в ней генов. Число групп сцепления в наследственном материале организмов данного вида определяется, таким образом, количеством хромосом в гаплоидном наборе их половых клеток. При оплодотворении образуется диплоидный набор, в котором каждая группа сцепления представлена двумя вариантами — отцовской и материнской хромосомами, несущими оригинальные наборы аллелей соответствующего комплекса генов.

Представление о линейности расположения генов в каждой хромосоме возникло на основе наблюдения нередко возникающей рекомбинации (взаимообмена) между материнским и отцовским комплексами генов, заключенными в гомологичных хромосомах. Было установлено, что частота

127

рекомбинации характеризуется определенным постоянством для каждой пары генов в данной группе сцепления и различна для разных пар. Это наблюдение дало возможность высказать предположение о связи частоты рекомбинации с последовательностью расположения генов в хромосоме и процессом кроссинговера, происходящим между гомологами в профазе I мейоза (см. разд. 3.6.2.3). Представление о линейном распределении генов хорошо объясняло зависимость частоты рекомбинации от расстояния между ними в хромосоме.

Открытие сцепленного наследования неальтернативных признаков легло в основу разработки методики построения генетических карт хромосом с использованием гибридологического метода генетического анализа.

Таким образом, в начале XX в. была неопровержимо доказана роль хромосом как основных носителей наследственного материала в эука-риотической клетке. Подтверждение этому было получено при изучении химического состава хромосом.

3.5.2.Физико-химическая организация хромосом эукариотической клетки

3.5.2.1.Химический состав хромосом

Изучение химической организации хромосом эукариотических клеток показало, что они состоят в основном из ДНК и белков, которые образуют нуклеопротеиновый комплекс—хроматин, получивший свое название за способность окрашиваться основными красителями.

Как было доказано многочисленными исследованиями (см. § 3.2), ДНК является материальным носителем свойств наследственности и изменчивости и заключает в себе биологическую информацию — программу развития клетки, организма, записанную с помощью особого кода. Количество ДНК в ядрах клеток организма данного вида постоянно и пропорционально их плоидности. В диплоидных соматических клетках организма ее вдвое больше, чем в гаметах. Увеличение числа хромосомных наборов в полипловдных клетках сопровождается пропорциональным увеличением количества ДНК в них.

Белки составляют значительную часть вещества хромосом. На их долю приходится около 65% массы этих структур. Все хромосомные белки разделяются на две группы: гистоны и негистоновые белки.

Гистоны представлены пятью фракциями: HI, Н2А, Н2В, НЗ, Н4. Являясь положительно заряженными основными белками, они достаточно прочно соединяются с молекулами ДНК, чем препятствуют считыванию заключенной в ней биологической информации. В этом состоит их регуляторная роль. Кроме того, эти белки выполняют структурную функцию, обеспечивая пространственную организацию ДНК в хромосомах (см. разд. 3.5.2.2).

Число фракций негистоновых белков превышает 100. Среди них ферменты синтеза и процессинга РНК, редупликации и репарации ДНК. Кислые белки хромосом выполняют также структурную и регуляторную роль. Помимо ДНК и белков в составе хромосом обнаруживаются также РНК, липиды, полисахариды,

128

ионы металлов.

РНК хромосом представлена отчасти продуктами транскрипции, еще не покинувшими место синтеза. Некоторым фракциям свойственна регуляторная функция.

Регуляторная роль компонентов хромосом заключается в «запрещении» или «разрешении» списывания информации с молекулы ДНК.

Массовые соотношения ДНК: гистоны: негистоновые белки: РНК: липиды — равны 1:1:(0,2—0,5):(0,1—0,15):(0,01—-0,03). Другие компоненты встречаются в незначительном количестве.

3.5.2.2. Структурная организация хроматина

Сохраняя преемственность в ряду клеточных поколений, хроматин в зависимости от периода и фазы клеточного цикла меняет свою организацию. В интерфазе при световой микроскопии он выявляется в виде глыбок, рассеянных в нуклеоплазме ядра. При переходе клетки к митозу, особенно в метафазе, хроматин приобретает вид хорошо различимых отдельных интенсивно окрашенных телец —

хромосом.

Интерфазную и метафазную формы существования хроматина расценивают как два полярных варианта его структурной организации, связанных в митотическом цикле взаимопереходами. В пользу такой оценки свидетельствуют данные электронной микроскопии о том, что в основе как интерфазной, так и метафазной формы лежит одна и та же элементарная нитчатая структура. В процессе электронно-микроскопических и физико-химических исследований в составе интерфазного хроматина и метафазных хромосом были выявлены нити (фибриллы) диаметром 3,0—5,0, 10, 20—30 нм. Полезно вспомнить, что диаметр двойной спирали ДНК составляет примерно 2 нм, диаметр нитчатой структуры интерфазного хроматина равен 100—200, а диаметр одной из сестринских хроматид метафазной хромосомы — 500— 600 нм.

Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой хроматин (хромосома) представляет собой спирализованную нить. При этом выделяется несколько уровней спирализации (компак-тизации) хроматина (табл.

3.2).

Таблица 3.2. Последовательные уровни компактизации хроматина

Фибрилла |

Степень укорочения |

Диаметр, |

|

|

|

|

нм |

|

по сравнению |

по сравнению |

|

|

|

||

|

с предшествующей |

с молекулой ДНК |

|

|

структурой |

|

|

ДНК |

1 |

1 |

1—2 |

Нуклесомная нить |

7 |

7 |

10 |

129

Элементарная хроматиновая |

6 |

42 |

20—30 |

фибрилла |

|

|

|

|

|

|

|

Интерфазная хромонема |

40 |

1600 |

100—200 |

Метафазная хроматида |

5 |

8000 |

500—600 |

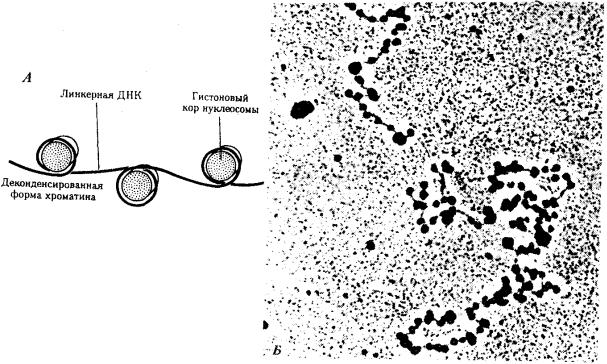

Рис. 3.46. Нуклеосомная организация хроматина. А — деконденсированная форма хроматина; Б — электронная микрофотография эукариотического хроматина:

А — молекула ДНК накручена на белковые коры; Б — хроматин представлен нуклеосомами, соединенными линкерной ДНК

Нуклеосомиая нить. Этот уровень организации хроматина обеспечивается четырьмя видами нуклеосомных гистонов: Н2А, Н2В, НЗ, Н4. Они образуют напоминающие по форме шайбу белковые тела — коры, состоящие из восьми молекул (по две молекулы каждого вида гистонов) (рис. 3.46).

Молекула ДНК комплектируется с белковыми корами, спирально накручиваясь на них. При этом в контакте с каждым кором оказывается участок ДНК, состоящий из 146 пар нуклеотидов (п.н.). Свободные от контакта с белковыми телами участки ДНК называют связующими или линкерными. Они включают от 15 до 100 п.н. (в среднем 60 п.н.) в зависимости от типа клетки.

Отрезок молекулы ДНК длиной около 200 п. н. вместе с белковым кором составляет нуклеосому. Благодаря такой организации в основе структуры хроматина лежит нить, представляющая собой цепочку повторяющихся единиц — нуклеосом (рис. 3.46, Б). В связи с этим геном человека, состоящий из 3 · 109 п. н., представлен

130