- •Isbn 5-225-04744-0

- •Глава 1. Методы исследования лор-органов 16

- •Глава 3. Заболевания глотки 187

- •Глава 4. Заболевания гортани, трахеи и пищевода 265

- •Глава 5. Заболевания уха 320

- •Глава 6. Специфические заболевания лор-органов 512

- •Глава 7. Новообразования верхних дыхательных путей и уха. . 535

- •Глава 8. Основные лекарственные средства, применяемые в

- •Глава 1

- •1.2. Методика исследования глотки

- •1.6. Трахеобронхоскопия

- •1.7. Схема записи истории болезни в лор-стационаре

- •Глава 2

- •2.3.2. Фурункул носа

- •2.3.6. Экзема носа

- •2.4.4. Носовые кровотечения

- •2.4.5. Острый ринит

- •2.4.9. Озена

- •2.4.10. Вазомоторный ринит

- •2.5. Воспалительные заболевания околоносовых пазух

- •2.7.5. Тромбоз пещеристого синуса

- •2.7.6. Риногенный сепсис

- •Глава 3

- •3.1. Клиническая анатомия глотки

- •3.2. Клиническая физиология глотки

- •3.3. Физиология лимфаденоидного глоточного кольца

- •3.6. Хронические воспалительные заболевания глотки

- •3.8. Гипертрофия глоточной миндалины (аденоиды)

- •3.11. Ожоги глотки и пищевода

- •Глава 4 приятия, борьбу с нарушением дыхания, гемостатические препараты, антибиотикотерапию.

- •4.1. Клиническая анатомия гортани

- •4.2. Клиническая анатомия трахеи и пищевода

- •4.4. Острые воспалительные заболевания гортани и трахеи

- •4.9. Хондроперихондрит гортани

- •4.10. Инородные тела гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 5

- •5.1. Клиническая анатомия уха

- •5.1.1. Клиническая анатомия наружного уха

- •5.5.1. Лабиринтит

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8 Рис. 7.11. Магнитно-резонансная томограмма. Невринома пред-дверно-улиткового нерва.

2.4.9. Озена

Озена (ozaena) — тяжелая форма атрофического процесса в носу, распространяющегося как на слизистую оболочку, так и костные полости носа и носовых раковин с продуцированнием быстро засыхающего отделяемого, обладающего сильным специфическим, неприятным запахом.

Этиология. Известны социальная, анатомическая, воспалительная, очаговая, инфекционная, нейродистрофическая и эндокринная теории возникновения этого заболевания. Наиболее распространенными являются инфекционная и неинфекционная (нейродистрофическая) теории.

Согласно инфекционной теории, главную роль играет разнообразная микрофлора, высеваемая из носовой слизи у больных озеной (коринебактерии, протей), однако наиболее часто высевается клебсиелла озены (Klebsiella ozaenae), которой отводят ведущую роль при этой патологии.

По неинфекционной (нейродистрофической) теории в возникновении озены основное значение имеет нарушение состояния вегетативной и эндокринной систем или симпатической иннервации, что приводит к дистрофическим процессам в полости носа. Этот факт подтверждается и в эксперименте на собаках: разрушение крылонебного узла на стороне поражения вызывает атрофию слизистой оболочки носа. Трофические нарушения в последующем приводят к остеомаляции, резорбции кости и метаплазии эпителия. Разрушение белков ткани сопровождается образованием индола, скатола и сероводорода, что определяет зловонный запах из носа.

Встречается озена редко, чаще у женщин молодого возраста.

Патоморфология. Озена характеризуется атрофией всех тканей стенок носовой полости, истончением слизистой оболочки, сосудов. Кавернозная ткань запустевает, цилиндрический мерцательный эпителий полностью перерождается в плоский, костный слой носовых раковин содержит большое количество остеокластов (клеток, рассасывающих кость).

126

Клиника. Симптомы озены бывают настолько характерными, что выявить это заболевание не представляет особых сложностей. Больные жалуются на выраженную сухость и образование большого количества корок в носу, наличие неприятного, зловонного запаха из носа, который больные обычно сами не ощущают, затруднение носового дыхания и отсутствие обоняния. Зловонный запах из носа настолько выражен, что окружающие избегают присутствия больного, что отражается на его психике, межличностных отношениях, у больного появляется социальная замкнутость. В самом начале заболевания нарушение обоняния (гипосмия) обычно обусловлена корками, покрывающими обонятельную область, в дальнейшем аносмия наступает из-за атрофии обонятельных рецепторов.

При передней риноскопии в обеих половинах носа видны буроватые или желто-зеленые корки, заполняющие всю полость носа, с распространением на носоглотку и нижележащие дыхательные пути. После удаления корок полость носа становится такой широкой, что при риноскопии видны задняя стенка носоглотки, глоточные отверстия слуховых труб и даже трубные валики.

Диагностика. Диагноз устанавливают на основании характерных жалоб больного, наличия резкой атрофии слизистой оболочки полости носа, обильных корок, зловонного запаха, потери обоняния. В отличие от туберкулеза и сифилиса при озене отсутствуют характерные для этих заболеваний изъязвления и инфильтративные образования слизистой оболочки.

Лечение. Лечение проблематично, обычно симптоматическое. Используют местные и общие консервативные и хирургические методы лечения.

Местная консервативная терапия направлена на дезодорацию полости носа, устранение сухости и корок в носу. Для этого ежедневно орошают или промывают полость носа изотоническим раствором хлорида натрия с добавлением йода либо смесью из 10 мл раствора салициловой кислоты, 20 г хлорида натрия, 20 г гиброкарбоната натрия — по У2 чайной ложки на стакан воды (для орошения полости носа).

Полезны свечи с хлорофилло-каротиновой пастой Солодко-ва, обладающей бактерицидным и дезодорирующим эффектом. После предварительного туалета свечи вводят в обе половины носа 1 раз в день в течение 3—4 нед. Подобный курс повторяют 3—4 раза в год.

Можно рекомендовать ежедневное смазывание полости носа 2—5 % раствором йод-глицерина (или раствором Люголя), что больные могут делать самостоятельно.

Из общих методов лечения, носящих в определенной степени патогенетический характер, используют препараты железа для парентерального введения (феррумлек, эктофер), антибиотики, к которым чувствительна клебсиелла озены

127

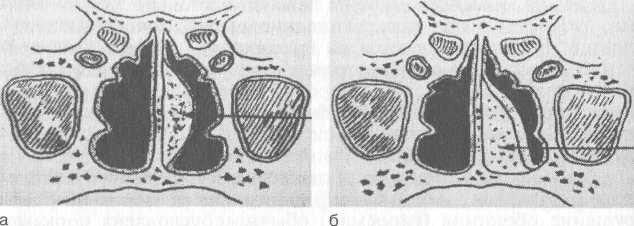

Рис. 2.22. Подсадка в подслизистую основу перегородки носа аутох-

ряща.

а — неправильная; б — правильная.

(стрептомицин, канамицин, гентамицин, левомицетин), ауто-гемотерапию, витаминотерапию.

Для лечения озены применяют и хирургические методы. Все существующие варианты хирургических вмешательств направлены на искусственное сужение полости носа, для чего в подслизистую основу боковых стенок или перегородки носа вводят аутотрансплантаты (кость, хрящ ребра), аллотрансплан-таты, синтетические материалы (полиуретан, полифасфазен) и др. (рис. 2.22). Перед операцией необходимо провести подготовительный курс консервативной терапии в течение 12—14 дней, направленный на очистку слизистой оболочки от корок и улучшение ее трофики.

Если больному после разговора с врачом не станет легче, значит, это не врач.

В. Бехтерев