- •Предисловие

- •Введение

- •1. Химия белков

- •1.1. Общая характеристика белковых веществ

- •1.2. Физико-химические свойства белков

- •1.3. Химический состав белков

- •1.4. Структура белков и их функции

- •1.5. Денатурация белка

- •1.6. Классификация белковых веществ

- •1.6.1. Протеины

- •1.6.2. Протеиды

- •2. Химия нуклеиновых кислот

- •2.1. Общая характеристика

- •2.2. Свойства и функции нуклеиновых кислот

- •3. Витамины

- •3.1. Общая характеристика

- •3.2. Классификация витаминов

- •3.3. Нарушение баланса витаминов в организме

- •3.4. Характеристика индивидуальных витаминов

- •4. Ферменты

- •4.1. Общее понятие о ферментах

- •4.2. Выделение ферментов и определение их активности

- •4.3. Химическое строение ферментов

- •4.4. Механизм действия ферментов

- •4.5. Свойства ферментов

- •4.6. Номенклатура и классификация ферментов

- •5.1. Общие понятия об обмене веществ и энергии

- •5.2. Энергетика обмена веществ

- •6. Биологическое окисление

- •6.1. Общая характеристика

- •6.2. Лимоннокислый цикл и окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты

- •6.3. Дыхательная цепь ферментов

- •6.4. Окислительное фосфорилирование

- •6.5. Оксигеназное и свободнорадикальное окисление

- •7. Обмен углеводов

- •7.2. Катаболизм углеводов в тканях

- •7.3. Биосинтез углеводов

- •7.4. Нейрогуморальная регуляция углеводного обмена. Роль печени в углеводном обмене

- •7.5. Фотосинтез

- •8. Обмен липидов

- •8.2. Катаболизм липидов в тканях

- •8.3. Окисление жирных кислот

- •8.4. Синтез жирных кислот

- •8.5. Синтез липидов

- •8.6. Обмен стеридов и холестерола

- •8.7. Превращение углеводов в жиры

- •8.8. Нейро-гуморальная регуляция липидного обмена

- •8.9. Нарушение обмена липидов

- •9. Обмен белков

- •9.1. Общая характеристика. Переваривание белков

- •9.2. Катаболизм белков и аминокислот в тканях

- •9.3. Обезвреживание аммиака. Орнитиновый цикл

- •9.4. Синтез аминокислот

- •9.5. Аминокислоты как лекарственные вещества

- •10. Обмен сложных белков

- •10.1. Обмен хромопротеидов

- •11. Синтез нуклеиновых кислот и их роль в хранении и передаче наследственных свойств организма

- •12. Синтез белков

- •13. Молекулярные механизмы изменчивости. Молекулярная патология

- •14. Полиморфизм белков. Иммуноглубулины

- •15. Интеграция и регуляция обмена веществ. Гормоны

- •15.1. Интеграция обмена веществ

- •15.3. Структура, метаболизм и механизм действия гормонов

- •15.4. Классификация и характеристики групп гормонов

- •15.4.1. Стероидные гормоны

- •15.4.2. Пептидные гормоны

- •15.4.3. Гормоны – производные аминокислот

- •15.4.4. Простагландины

- •15.4.5. Гормоны как лекарственные препараты

- •16.1. Биохимия печени

- •16.2. Биохимия почек

- •16.3. Биохимия крови

- •16.4. Биохимия мышц

- •16.5. Биохимия нервной системы

- •17. Фармацевтическая биохимия

- •17.1. Общая характеристика

- •17.3. Всасывание лекарственных веществ

- •17.4. Распределение и выведение лекарственных веществ

- •17.5. Метаболизм лекарственных веществ

- •17.6. Факторы, влияющие на метаболизм лекарств

- •Рекомендуемая литература

|

|

|

|

|

|

|

9. Обмен белков |

|

|

|

|

259 |

|||||||

NH CH COOH |

|

NH CH COOH |

|

NH CH |

NH CH |

2 |

|

CH3 NH CH2 |

|||||||||||

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||||||||||||

2 |

|

|

2 |

|

|

2 |

2 |

|

|

CHOH |

|

CHOH |

|||||||

CH2 |

|

CH2 |

|

|

CH2 |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

+ CH3 |

|

|

|||||||||||

+ |

O2 |

|

|

|

|

+ O2 |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- CO2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

OH |

|

|

|

|

|

OH |

|

|

|

OH |

|

|

OH |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

OH |

|

|

|

|

|

|

OH |

OH |

|

OH |

|||||||||

|

OH |

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

норадреналин |

|

адреналин |

||||||||||||||

тирозин |

|

дигидрокси- |

|

дигидрокси- |

|

||||||||||||||

фенилаланин |

фенилаланинамин |

|

(ДОФАМИН) |

||

(ДОФА) |

||

|

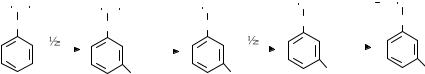

Таким образом, в процессе превращений аминокислот могут возникнуть соединения, принимающие участие в регуляции обмена веществ. Это подчеркивает ведущую роль белкового обмена в общем обмене веществ в организме.

Итак, в результате превращений аминокислот по аминогруппе, по карбоксильной группе и по их радикалу возникают углекислота(СО2), аммиак (NН3), амины, карбоновые кислоты, кетокислоты и в некоторых случаях достаточно сложные вещества, относящиеся к тем или иным классам органическихве ществ. Если эти вещества не вовлекаются в процессы синтеза, то все они, за исключением углекислоты и аммиака, в конце концов подвергаются дальнейшей деструкции. Амины и диамины путем окислительного дезаминирования превращаются в карбоновые кислоты. Карбоновые кислоты, также как и кетокислоты, возникающие в процессе распада аминокислот, постепенно окисляются (путем β-окисления и в лимоннокислом цикле), образуя углекислый газ и воду. В углекислоту, воду и аммиак превращаются также все остальные органические вещества, получившиеся в результате превращений аминокислот. Следовательно, конечными продуктами распада аминокислот являются вода, углекислота и аммиак.

9.3. Обезвреживание аммиака. Орнитиновый цикл

Аммиак, накапливающийся в процессе дезаминирования аминокислот, является токсическим соединением. Токсичность аммиака обусловлена тем, что он участвует в восстановительном аминировании α-кетоглутаровой кислоты в митохондриях, тем самым способствуя удалению α-кетоглутаровой кислоты из лимоннокислого цикла. Это, в свою очередь, обусловливает нарушение тканевого дыхания и вызывает образование избыточного количества кетоновых тел из ацетил-КоА. Поэтому концентрация аммиака в организме поддерживается на низком уровне (в норме в крови уровень аммиака не превыша-

ет 1-2 мг/л.).

У подавляющего числа растительных и животных видов аммиак переводится в безвредные для организма азотистые соединения: аспарагин, глутамин

260 |

9. Обмен белков |

и мочевину. У многих животных в том числе – млекопитающих, образование мочевины служит основным путем обезвреживания и выведения аммиака. Считается, что первичное связывание аммиака в момент его образования в клетке осуществляется, в основном, глутаминовой кислотой с образованием амида глутамина. Этот процесс катализируется специфическим ферментом– глутаминсинтетазой, относящейся к классу лигаз. Реакция синтеза амида сопряжена с распадом АТФ. Реакция имеет следующий вид:

NH2 |

|

CH COOH |

|

NH2 |

CH COOH |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

CH2 |

|

|

|

CH2 |

+ NH3 + АТФ глутаминсинтетаза |

|

+ АДФ + Ф |

||

|

|

|

|

CH2 |

|||

|

|

CH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CO NH2 |

|||

|

|

COOH |

|

|

|||

глутаминовая кислота |

|

глутамин |

|

||||

У большинства организмов в результате реакций, сходной с реакцией, катализируемой глутаминсинтетазой, образуется также аспарагин. У некоторых организмов аспарагин синтезируется за счет использования амидной группы глутамина.

Реакции образования аспарагина и глутамина особенно широко представлены в растительном мире. Однако и у животных в мозге, печени, почках, мышцах, в сетчатке глаз происходит устранение аммиака путем образования глутамина, а также аспарагина.

Показано, что амидирование аспарагиновой и глутаминовой кислот может происходить и в том случае, если они находятся в связанном состоянии, например, в составе белковой молекулы, когда радикалы этих кислот свободны. Следовательно, белки организма (если в их состав входит глутаминовая и аспарагиновая кислоты) могут быть акцепторами аммиака, что обеспечивает немедленное связывание аммиака в любой точке, где он возникает в процессе обмена веществ.

Основной путь обезвреживания аммиака в организме состоит в образовании мочевины. Важнейшая роль в образовании мочевины принадлежит печени, на что впервые обратили внимание В.М. Ненцкий и И.П. Павлов. В печени животных (за исключением рептилий и птиц, у которых не синтезируется мочевина) найдены все ферменты, необходимые для синтеза мочевины.

Образование мочевины, в основном, происходит в митохондриях клеток печени. Новообразование мочевины идет также в растениях. Путь ее возникновения у животных и растений одинаков и получил название орнитинового цикла.

В основу современной теории биосинтеза мочевины легли работы Кребса, Когана и Ратнера.

9. Обмен белков |

261 |

Вначале из аммиака и углекислоты при участии АТФ и фермента фосфотрансферазы – карбаматкиназы (ее также называют карбамилфосфатсинтетазой) синтезируется карбамилфосфат. Коферментом карбамилфосфатсинтетазы является биотин.

Внастоящее время считают, что аммиак поступает в орнитиновый цикл в виде свободного аммиака, образуясь в процессе окислительного дезаминирования глутаминовой кислоты в митохондриях . Полагают также, что аммиак частично может поставляться глутамином, который расщепляется в печени глутаминазой с образованием свободного аммиака. Необходимым активатором реакции образования карбамилфосфата являетсяN-ацетилглутаминовая кислота, выступающая как кофактор ферментной системы образования карбамилфосфата:

NH3 |

+ CO |

+ H O + 2 АТФ карбамилфосфатсинтетаза |

|

|

|

OH |

|

NH |

|

CO O P |

|

O + 2 АДФ + Ф |

|||

|

|||||||

|

2 |

2 |

2 |

|

|

|

|

OH

карбамилфосфат

Для образования одной молекулы карбамилфосфата в этой реакции требуется две молекулы АТФ. Карбамилфосфат – макроэргическое соединение.

Карбаминовая группировка от карбамилфосфата переносится под влиянием орнитинкарбамилтрансферазы на орнитин (на его d-аминогруппу), который всегда присутствует в организме. В итоге образуется цитруллин:

|

|

OH |

H2N |

|

CH COOH |

H2N |

|

|

CH COOH |

OH |

|||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

NH2 |

CO O P |

|

O + |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

(CH ) |

орнитинкарбамилтрансфераза |

|

(CH2)3 |

+ OH P |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

O |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

OH |

|

2 3 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

NH2 |

|

|

|

NH |

|

OH |

|||||||

карбамилфосфат |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

орнитин |

|

|

|

C |

|

O |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

NH2

цитруллин

Образующийся цитруллин вступает в ферментативную реакцию конденсации с аспарагиновой кислотой в присутствии АТФ с образованием аргининоянтарной кислоты. Реакция катализируется аргининосукцинатсинтетазой:

262 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9. Обмен белков |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H2N |

|

CH COOH |

H2N |

|

|

CH |

|

COOH |

H2N |

|

CH COOH |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

(CH ) |

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(CH2)3 |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

2 |

3 |

|

|

|

|

|

|

аргининосукцинатсинтетаза |

|

|

|

|

|

+ АМФ + ФФ |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

H2C |

+ АТФ |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

NH |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

NH |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

C |

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

COOH |

|

|

C |

|

|

N |

|

|

CH COOH |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

NH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

аспарагиновая кислота |

|

NH2 |

H C |

||||||||||||||||||

цитруллин |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

COOH

аргининоянтарная кислота

Аргининоянтарная кислота ферментативным путем (при участии фермента аргининосукциназы или иначе– аргининосукцинатлиазы) расщепляется на аргинин и фумаровую кислоту:

H2N |

|

|

CH COOH |

H2N |

|

|

CH COOH |

|

COOH |

||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

(CH2)3 |

|

|

(CH2)3 |

|

|||||||||||

|

|

|

аргининосукциназа |

|

|

|

+ |

CH |

|||||||||

|

|

|

NH |

|

CH |

|

COOH |

|

|

|

NH |

|

CH |

||||

|

|

C N |

|

|

|

|

C |

|

NH |

|

COOH |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NH2 |

H C |

|

|

NH2 |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

аргинин |

фумаровая кислота |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

COOH |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

аргининоянтарная кислота

Заключительной реакцией является гидролиз аргинина на орнитин и мочевину под влиянием фермента аргиназы:

H2N |

|

|

CH COOH |

аргиназа H2N |

|

|

CH COOH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

(CH2)3 |

|

|

|

NH |

||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

+ H2O |

|

|

|

(CH2)3 |

2 |

||

|

|

|

NH |

|

|

|

+ C |

|

O |

||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

C NH |

|

|

|

|

NH2 |

|

NH2 |

||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

NH2 |

|

|

орнитин |

мочевина |

|||||

|

аргинин |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Высвободившийся орнитин вновь вступает в реакцию с новой молекулой карбамилфосфата и все перечисленные реакции повторяются.

Фумаровая кислота включается в лимоннокислый цикл.

Одновременно лимоннокислый цикл поставляет щавелево-уксусную кислоту, которая, вступая в реакцию переаминирования с глутаминовой кислотой, превращается в аспарагиновую кислоту. Аспарагиновая кислота включается в орнитиновый цикл, поставляя аминогруппу для образования мочевины.

Конечное окисление метаболитов в лимоннокислом цикле, сопряженное с дыхательной цепью, поставляет орнитиновому циклу также СО2 и АТФ, необходимые для процесса синтеза мочевины. Связь орнитинового цикла и лимон-