- •Учебно-методические указания

- •Профессор каф. Ажоз иархи юфу, канд. Арх., проф. Шевченко л.П.

- •ИАрхИ юфу, 2008 Содержание

- •1. Введение

- •2. Особенности архитектуры как искусства и роль объемно-пространственной композиции

- •3. Основные свойства объемно-пространственных форм

- •3.1. Геометрический вид формы.

- •3.2. Положение в пространстве

- •3.3. Величина формы

- •3.4. Масса и массивность

- •3.5. Фактура

- •3.6. Светотень

- •3.7. Цвет.

- •4. Средства архитектурной композиции

- •4.1. Основные принципы работы с исходной объемно-пространственной ситуацией

- •4.2. Базовые операции формообразования

- •4.3. Ритм и метр

- •4.4. Пропорции

- •4.5. Масштаб и масштабность

- •4.6. Тождество, контраст и нюанс.

- •4.7. Симметрия, дисимметрия, асимметрия и антисимметрия

- •4.8. Архитектоника

- •5. Понятие о видах композиции

- •5. 1. Типы зрительного восприятия и виды композиции

- •5.2. Фронтальная композиция

- •5.3. Объемная композиция

- •5.4. Пространственная композиция

- •6. Основные понятия архитектурной бионики

- •Шаталов Александр Анатольевич

4.2. Базовые операции формообразования

Под формообразованием понимаются различные частные приемы работы с архитектурной формой. В частности, только что рассмотренный нами деструктивный метод – тоже один из приемов формообразования. Однако можно обратить внимание, что этот метод включает несколько последовательных приемов. В частности, на рис. 11-в мы можем увидеть три стадии работы с формой: нарезку, отделение, соединение в другом порядке. Однако и это «соединение» также представляет собой некоторую последовательность более мелких действий. Для того, чтобы почувствовать все возможности формообразующих способов, желательно определить наиболее простые (базовые) операции. Тогда в дальнейшем мы можем далее соединять их по своим потребностям в более сложные, «агрегированные» формообразующие приемы. Не вдаваясь в подробности, скажем, что такими базовыми операциями являются: создание копии композиционного элемента, его перемещение, поворот, зеркальное отображение, изменение размеров с сохранением пропорций элемента («масштабирование»), удаление (стирание) элемента. Для каждого из подобных преобразований существуют строгие математические описания. Тем не менее, выполнение этих операций возможно и на эмпирическом (опытном) уровне, а также на уровне мысленных представлений. Поэтому такие операции иногда называют «геометрией без формул». К ним необходимо добавить «парные» операции, т.е. такие, в которых участвует как минимум два объекта. Это пересечение (врез), объединение (иногда в учебниках по композиции этот прием называют «врез» или «врезка») и разность. Графические иллюстрации базовых операций формообразования представлены на рис. 12.

Рис. 12. Базовые операции формообразования.

Сразу отметим, что эти пространственные операции реализованы в компьютерных пакетах 3М графики. Пример композиционных возможностей подобных графических средств приведен на рис. 13.

Рис.13. Возможности трехмерной компьютерной графики в композиционной работе. «Натюрморт-ноктюрн» (Шаталов А.А., AutoCAD 2004).

4.3. Ритм и метр

Среди композиционных закономерностей выделяют особую группу средств, называемых ритм.

Ритмом называют закономерное чередование элементов во времени и пространстве. Ритм - наиболее универсальное средство построения художественной формы. Он применяется не только в архитектурной композиции, но и во всех других видах искусства.

Поскольку архитектура – искусство пространственное, закономерности повтора должны относиться не только к объемам и элементам сооружения, но и к пространственным интервалам между ними.

Частный вариант ритма, использующий только закономерность строгого повтора, носит название «метр».

В ОПК различают закономерный и свободный ритм. В последнем случае характеристики изменения элементов не носят жесткого «математического» характера.

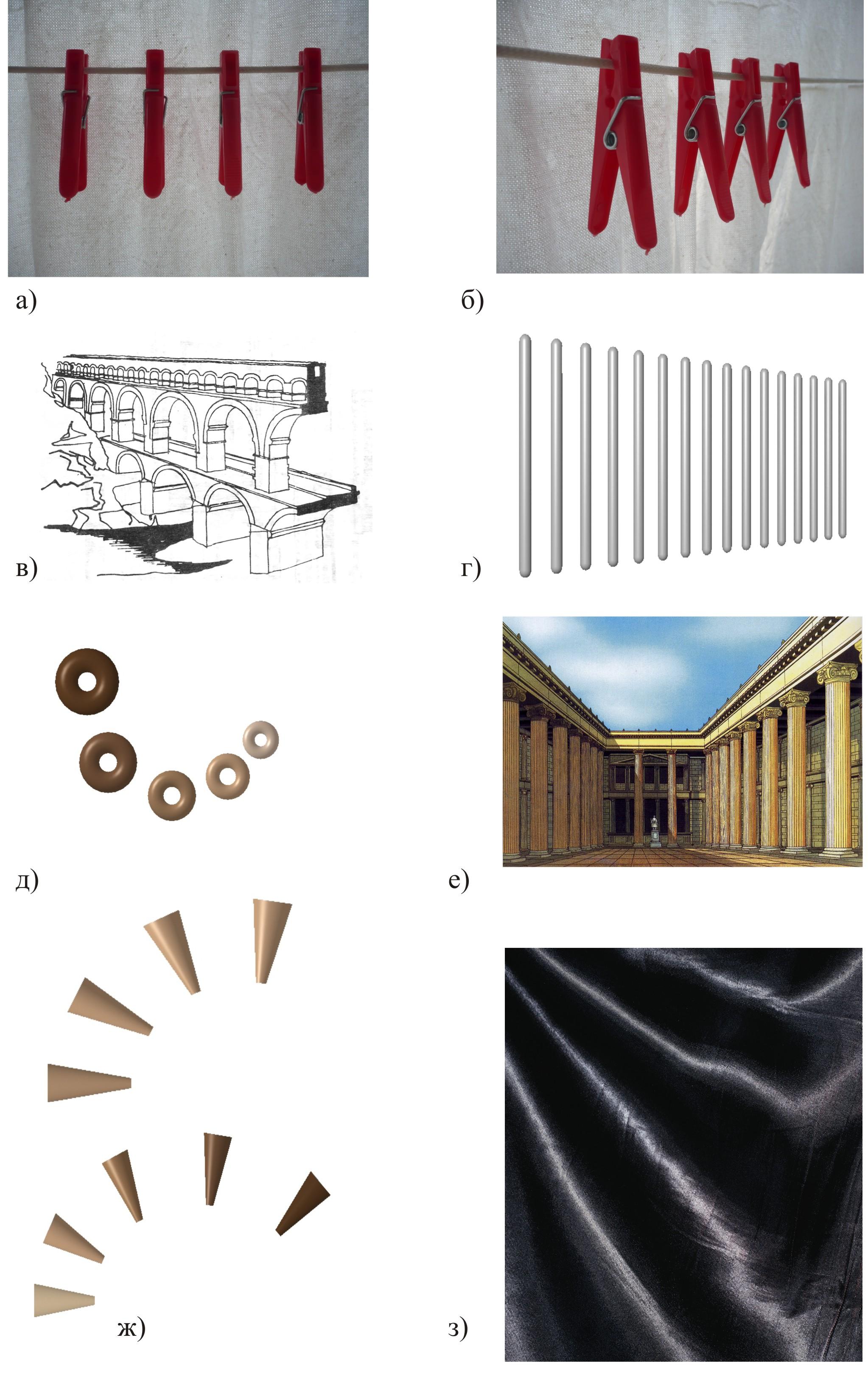

Принципы метрической и ритмической организации (в том числе и примеры свободного ритма) приведены на рис. 14. Обратите внимание, что эффект перспективы создает ритмическое впечатление от метрического ряда (рис.14, б, в, г, е). Рис.14-в дает пример хорошо выраженных пространственных элементов метрического ряда с массивными промежутками между элементами (пространственными элементами являются арочные проемы). Кроме того, на рис. 14-в и 14-е можно увидеть, какую роль метрический ряд играет в реальных пространственных ситуациях. Создавая своеобразную «линейку» с равными отрезками, он дает возможность к более точной визуальной оценке расстояний, делает размеры пространства вычислимыми, и этим облегчает ориентацию. Особенностями свободного ритма, создаваемые складками ткани (рис. 14-з), определяются законами распределения усилий и случайными факторами неравномерностей ее структуры и условий подвешивания.

Рис. 14. Ритмические и метрические ряды: а), б), д), ж) - принципы построения; в) Рим, акведук Агриппы; е) реконструкция интерьера базилики в Помпеях;

з) складки на ткани – пример свободного ритма.

При создании ритма необходимо учитывать, что минимальное число элементов, при котором воспринимающий человек уже улавливает закономерность расположения элементов в ряд – 3. Однако, поскольку в создании ритма участвуют и пространственные промежутки, минимальное число материальных элементов возрастает до 4-х. Наиболее устойчивое представление о наличии ритма образуют 7 ± 2 элемента.

Конец и начало ритма могут выражаться естественными границами формы, или обозначаться необычностью решения крайних элементов или примыкающих к ним интервалов (уменьшением их или увеличением), а также удвоением.

Возможное однообразие и монотонность протяженного ритмического ряда зависят от конкретного способа его решения, но в большинстве случаев проявляются уже при числе элементов более 12. Преодоление монотонности достигается акцентировкой элементов, или их «перебивкой», введением "случайных" звеньев, нарушающих закономерность порядка чередования форм, иначе говоря, «синкопированием» (термин заимствован из теории музыкальной композиции).

Проявление ритма в архитектуре не обязательно связывается с одним направлением в изменении форм и ясным обнаружением признаков ряда. Существуют ритмы, в которых движение становится двумерным. Например, такое движение может распространяться от центра к периферии расходящимися волнами. В особых случаях возможно создание и 3-хмерных «расходящихся» ритмов с использованием каркасов или оболочек.