- •1.20 Механизмы травления Si в смеси азотной и Плавиковой кислот.

- •1.21 Анизотропное травление Ge и Si. Примеры трав. Механизмы травления.

- •22.1 Селективное травление п/п

- •2.1 Классификация процессов сухого травления

- •2.2 Особенности ионного и ионно-лучевого травления

- •2.3 Преимущества Процесса сухого травления

- •2.4 Механизмы протекания Плазмо -химическое травления

- •2.5 Структура тлеющего разряда.

- •2.6 Параметры процессов травлении. Степень анизотропии коэффициент анизотропии.

- •2.7 Параметры процессов травления Селективность травления.

- •2.8 Влияние добавок кислорода на рабочую смесь для пхт.

- •2.9 Влияние добавок водорода на рабочую смесь для пхт.

- •2.10 Влияние добавок водорода на рабочую смесь для пхт.

- •2.11 Механизмы диффузии атомов легирующих примесей

- •2.12 Зависимость коэффициента диффузии от технологических параметров.

- •2.14 Первый закон Фика

- •2.15 Второй закон Фика

- •2.16 Диффузия в полубесконечное тело из бесконечного источника.

- •2.17 Диффузия в полубесконечное тело из ограниченного источника.

- •2.18 Традиционная схема проведения процесса термодиффузии 2 Стадии процесса

2.17 Диффузия в полубесконечное тело из ограниченного источника.

Этот случай соответствует условиям, когда в тонком приповерхностном слое создана избыточная концентрация примеси C0, количество которой непрерывно уменьшается в процессе термообработки, тогда как концентрация примеси на глубине постепенно увеличивается.

Граничные условия в этом случае можно представить в виде

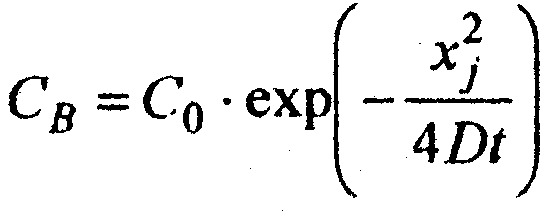

Решение уравнения диффузии имеет вид функции Гаусса

Изменение поверхностной концентрации зависит как от температуры процесса, так и от его продолжительности

![]()

Глубина залегания p-n-перехода при диффузии в подложку с концентрацией примесей CB определится аналогично предыдущей формулой

Приведенные рассуждения и расчеты были основаны на предположении, что D = const или по крайней мере не зависит от концентрации легирующей примеси. Необходимо заметить, что такое допущение не всегда верно и решение уравнения (5.4) оказывается более сложным. чем функция дополнительной ошибки или распределение Гаусса (5.9). Часто такое решение вообще трудно найти в точной аналитической форме и приходится использовать численные методы

2.18 Традиционная схема проведения процесса термодиффузии 2 Стадии процесса

Как уже отмечалось, традиционно процессы формирования диффузионных областей проводят в две стадии. Это, с одной стороны, позволяет более тщательно управлять процессом, корректируя условия проведения второй стадии для достижения заданных параметров создаваемой структуры, а с другой стороны, дает возможность решить проблемы техники безопасности при работе с токсичными примесями.

Первая стадия процесса - загонка, т.е. введение примесей в приповерхностные слои из внешних источников, например из газовой фазы, может быть осуществлена одним из трех методов:

диффузией в замкнутом объеме (в запаянной ампуле);

диффузией в открытой трубе в потоке газа-носителя;

диффузией в составном кварцевом контейнере (полузакрытом боксе).

При проведении процесса в замкнутом объеме (рис.5.3) пластины,

например кремния, помещают вместе с некоторым количеством вещества, выбранного в качестве источника легирующей примени, в кварцевую ампулу, которую затем откачивают до давления 10-2 - 10-3 Па и запаивают. В некоторых случаях ампулу перед запаиванием заполняют инертным газом. Затем ампулу помещают в печь, нагретую до необходимой температуры, причем кремниевые пластины и источник легирующей примеси располагают в разных температурных зонах. В условиях вакуума и высокой температуры примеси испаряются и после адсорбции на поверхности подложек диффундируют в приповерхностные слои.

Этому методу присущи следующие недостатки:

затруднен контроль поверхностной концентрации примесей;

происходит большой расход дорогостоящего кварца;

процесс довольно трудоемкий, на подготовку ампул затрачивается большое количество времени, а после проведения процесса ампула раз бивается. Иногда происходят взрывы во время самого процесса из-за высокого давления паров примесей;

любое постороннее вещество, попавшее в ампулу, также неиз бежно окажется на поверхности кремниевой подложки.

Метод диффузии примеси в открытой трубе в потоке газа-носителя (рис.5.4) лишен свойственных первому методу недостатков. В этом процессе имеются две температурные зоны: одна (более холодная) - для источника примеси, другая (высокотемпературная) - для подложек. Регулирование температуры в первой зоне и скорости потока газа-носителя позволяет контролировать скорость испарения примеси. В состав газа-носителя, например азота или аргона, вводят окислитель -кислород, для предотвращения эрозии поверхности пластин.

Вторая

стадия процесса заключается в

термообработке структур, изготовленных

на первой стадии, и направлена на

перераспределение введенной легирующей

примеси. Она осуществляется в диффузионных

печах в почти инертной атмосфере и не

содержащей источников легирующей

примеси. Кроме того, помимо инертного

азота или аргона в газовую

смесь вводят окислитель, например,

кислород.