- •1.20 Механизмы травления Si в смеси азотной и Плавиковой кислот.

- •1.21 Анизотропное травление Ge и Si. Примеры трав. Механизмы травления.

- •22.1 Селективное травление п/п

- •2.1 Классификация процессов сухого травления

- •2.2 Особенности ионного и ионно-лучевого травления

- •2.3 Преимущества Процесса сухого травления

- •2.4 Механизмы протекания Плазмо -химическое травления

- •2.5 Структура тлеющего разряда.

- •2.6 Параметры процессов травлении. Степень анизотропии коэффициент анизотропии.

- •2.7 Параметры процессов травления Селективность травления.

- •2.8 Влияние добавок кислорода на рабочую смесь для пхт.

- •2.9 Влияние добавок водорода на рабочую смесь для пхт.

- •2.10 Влияние добавок водорода на рабочую смесь для пхт.

- •2.11 Механизмы диффузии атомов легирующих примесей

- •2.12 Зависимость коэффициента диффузии от технологических параметров.

- •2.14 Первый закон Фика

- •2.15 Второй закон Фика

- •2.16 Диффузия в полубесконечное тело из бесконечного источника.

- •2.17 Диффузия в полубесконечное тело из ограниченного источника.

- •2.18 Традиционная схема проведения процесса термодиффузии 2 Стадии процесса

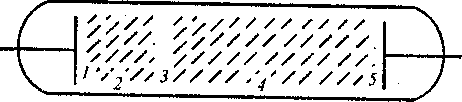

2.5 Структура тлеющего разряда.

При создании между двумя металлическими электродами, помещенными в частично вакуумированное пространство, постоянной разности потенциалов возникает тлеющий разряд. Для тлеющего разряда характерны следующие области (рис.4.12):

темное катодное пространство;

отрицательное (или тлеющее) свечение;

темное фарадеево пространство;

положительный столб (положительное свечение);

темное анодное пространство.

Первые три области располагаются вблизи катода, образуя так называемую катодную часть разряда, в которой происходит резкое падение потенциала, связанное с большой концентрацией ионов на границе темного катодного пространства и отрицательного свечения.

Положительные ионы, ускоряемые в результате притяжения к отрицательному электроду (катоду), при столкновениях возбуждают эмиссию вторичных электронов. При достаточной энергии ионы способны привести к смещению атомов на поверхности катода и их распылению, т.е. к эмиссии атомов катода. Вторичные электроны, возникая и ускоряясь, уходят от катода, оставляя рядом с ним объемный заряд менее подвижных положительных ионов в зоне темного катодного пространства.

Электроны, ускоренные в области темного катодного пространства, набирают энергию, достаточную для интенсивной ионизации в области тлеющего свечения. Самотлеющее свечение обусловлено процессами рекомбинации ионов и электронов в нейтральные молекулы и атомы. Для области положительного столба вследствие постоянной и большой концентрации электронов характерны высокая электропроводность и незначительное падение потенциала. Свечение в этой области связано с возвращением возбужденных молекул (атомов) газа в основное состояние.

Рис.4.12,

Структура

тлеющего разряда: 7 - темное катодное

пространство; 2

- отрицательное

свечение; 3

- темное

фарадеево

пространство; 4

- положительное

свечение; 5

- темное анодное пространство

превышает несколько сотен вольт. Эффективным способом достижения такого разряда является разогрев катода для возбуждения интенсивной термоионной эмиссии. Это обеспечивает достаточный для поддержания плазмы приток электронов и возможность возникновения разряда при более низких давлениях.

Так как средняя длина пробега электрона обратно пропорциональна давлению р, отношениеξ/p, (где ξ - напряженность электрического поля) является мерой энергии, сообщаемой электрону полем в период между соударениями.

2.6 Параметры процессов травлении. Степень анизотропии коэффициент анизотропии.

Согласно химической теории травление рассматривается как обычная гетерогенная реакция и, следовательно, весь процесс травления можно разделить на пять стадий:

- диффузия реагентов к поверхности;

- адсорбция реагентов;

- поверхностная химическая реакция;

- десорбция продуктов взаимодействия;

- диффузия продуктов реакции от поверхности.

Суммарная скорость процесса и особенности его протекания определяются наиболее медленной (контролирующей, или лимитирующей) стадией. Диффузионный контроль наблюдается при применении растворов травителей с низкими концентрациями реагентов, при низких температурах процесса либо при процессах, сопровождающихся образованием плохо растворимых продуктов, затрудняющих доставку исходных реагентов к поверхности.

Травители с диффузионным контролем называются полирующими. Особенность их действия заключается в сглаживании шероховатостей, нечувствительности к физическим и химическим неоднородностям поверхности.

Травители, для которых самой медленной (контролирующей) стадией является химическая реакция, называются селективными. При этом скорость травления зависит от температуры, структуры поверхности, ее ориентации, но не зависит от перемешивания или вязкости травителя, В селективных травителях выявляются неоднородности поверхности, отдельные ее участки травятся с разной скоростью.

Согласно закону действующих масс скорость взаимодействия реагирующих веществ пропорциональна произведению их концентраций

Температурная зависимость скорости процесса описывается урав нением Аррениуса

При заданной постоянной температуре и проведении травления в условиях избытка травителя процесс протекает с постоянной скоростью, что позволяет рассчитать толщину удаляемого слоя. Наличие на поверхности развитого рельефа и дефектов кристаллической структуры приводит к более интенсивному травлению.

Процессы сухого травления, в том числе плазмохимического, как и другие способы переноса изображения на нижележащие слои, можно охарактеризовать следующими параметрами:

разрешением;

степенью анизотропии;

селективностью (избирательностью).

Разрешение, достигаемое в процессе плазмохимического травления, является критерием качества переноса рисунка, выражается количеством различимых линий на единицу длины

Степень анизотропии А можно определить как А=1-vr/vв, где vв, vr - скорости травления в вертикальном и горизонтальном направлениях, в общем случае в двух кристаллографических направлениях. Для выражения зависимости скорости процесса от кристаллографической ориентации или направления иногда используют коэффициент анизотропии Кл, который в отличие от степени анизотропии определяют как Ка= vв /vr

![]()