- •Производственная санитария и гигиена труда

- •Введение

- •1. Организационно-правовые основы гигиены труда

- •1.1. Нормативные документы по гигиене труда

- •1.2. Охрана труда отдельных групп работников

- •1.2.1. Охрана труда женщин

- •1.2.1.1. Ограничение применения труда женщин

- •1.2.1.2. Требования к рабочим местам

- •1.2.1.3. Требования к условиям труда женщин в период беременности

- •1.2.1.4. Гигиенические требования по ограничению неблагоприятного влияния общей вибрации

- •1.2.1.5. Практические рекомендации по сохранению работоспособности женщин

- •1.2.2. Охрана труда работников в возрасте до восемнадцати лет

- •1.2.2.1. Работы, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет

- •1.2.2.2. Нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную

- •1.2.2.3. Гигиенические требования к условиям труда подростков

- •1.2.2.4. Рациональная организация режима труда и отдыха

- •1.2.3. Гигиенические требования к условиям труда инвалидов

- •Контрольные вопросы

- •2. Воздух рабочей зоны

- •2.1. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны

- •2.1.1. Вредные вещества и их классификация

- •2.1.2. Классификация промышленных ядов

- •2.1.3. Принципы гигиенического нормирования

- •2.1.4. Нормирование содержания вредных веществ

- •2.1.5 Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных веществ

- •2.2. Показатели микроклимата

- •2.2.1. Влияние параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека

- •2.2.2. Терморегуляция

- •2.2.3. Нормирование микроклимата

- •2.3. Производственная вентиляция

- •2.3.1. Классификация систем вентиляции

- •2.3.2. Санитарно-гигиенические и технические требования к системам вентиляции

- •2.3.3. Естественная вентиляция

- •2.3.4. Механическая вентиляция

- •2.3.5. Местная вентиляция

- •2.3.6. Расчет системы вентиляции

- •2.3.7. Оценка климатических условий и выбор мероприятий по их нормализации

- •2.3.7.1. Расчет термодинамических параметров воздушной среды

- •2.3.7.2. Выбор мероприятий по нормализации микроклиматических условий

- •Контрольные вопросы

- •3. Производственное освещение

- •3.1. Виды и системы освещения

- •3.2. Количественные светотехнические показатели

- •3.3. Качественные светотехнические величины

- •3.4. Требования, предъявляемые к рабочему освещению

- •3.5. Электрические источники искусственного света

- •3.6. Светильники

- •3.6.1. Классификация светильников

- •3.6.2. Характеристики светильников

- •3.7. Нормирование освещения

- •3.8. Особенности освещения рабочих мест, оснащенных компьютерами

- •3.9. Расчет освещения

- •3.9.1. Расчет системы искусственного освещения

- •3.9.1.1. Метод светового потока

- •3.9.1.2. Точечный метод

- •3.9.2. Расчет системы естественного освещения

- •Контрольные вопросы

- •4. Борьба с шумом

- •4.1. Источники шума на производстве

- •4.2. Влияние шума на организм человека

- •4.3. Физические характеристики шума

- •4.4. Классификация шумов

- •4.5. Нормирование шума

- •4.6. Акустический расчет помещения

- •4.6.1. Определение шума в расчетной точке

- •4.6.1.1. Сложение шума от нескольких источников

- •4.6.1.2. Определение уровня шума от оборудования в помещении

- •4.6.1.3. Определение уровня шума от оборудования на открытой территории

- •4.6.1.4. Определение уровня шума от оборудования в изолируемом помещении

- •4.6.2. Определение требуемого снижения уровня шума

- •4.7. Средства и методы защиты от шума

- •4.7.1. Уменьшение шума в источнике возникновения

- •4.7.2. Изменение направленности излучения шума

- •4.7.3. Рациональная планировка предприятий и цехов

- •4.7.4. Звукоизоляция

- •4.7.4.1. Звукоизоляция стеной, перегородкой

- •4.7.4.2. Звукоизоляция кожухом, кабиной

- •4.7.4.3. Звукоизоляция экраном

- •4.7.5. Акустическая обработка помещений

- •4.7.6. Глушители

- •4.8. Ультразвук, его влияние на организм и нормирование

- •4.9. Инфразвук и его нормирование

- •Контрольные вопросы

- •5. Производственная вибрация

- •5.1. Источники и физические характеристики вибрации

- •5.2. Классификация вибраций, воздействующих на человека

- •5.3. Действие вибрации на организм человека

- •5.4. Нормирование вибрации

- •5.5. Методы и средства защиты от вибрационных нагрузок

- •5.5.1. Физические основы виброзащиты

- •5.5.2. Борьба с вибрацией воздействием на источник возбуждения

- •5.5.3. Отстройка от режима резонанса

- •5.5.4. Динамическое виброгашение

- •5.5.5. Вибродемпфирование

- •5.5.6. Виброизоляция

- •5.5.7. Расчет виброизоляторов

- •Контрольные вопросы

- •6. Электромагнитное излучение

- •6.1. Характеристики поля

- •6.2. Источники излучения

- •6.3. Механизм воздействия электромагнитного поля на человека

- •6.4. Санитарно-гигиеническое нормирование электромагнитных полей на рабочих местах

- •Контрольные вопросы

- •7. Ионизирующие излучения

- •7.1. Природа и виды ионизирующих излучений

- •7.2. Радиационные дозы и единицы их измерения

- •7.3. Действие ионизирующего излучения на организм человека

- •7.4. Основные методы измерений характеристик ионизирующих излучений

- •7.5. Нормирование ионизирующих излучений

- •Контрольные вопросы

- •8. Лазерное излучение

- •8.1. Физические характеристики

- •8.2. Воздействие лазерного излучения на человека

- •8.3. Нормирование лазерного излучения и меры защиты

- •Контрольные вопросы

- •9. Средства индивидуальной защиты (сиз)

- •9.1. Классификация и общие требования к сиз

- •9.2. Маркировка сиз и указания по эксплуатации

- •9.3. Костюмы изолирующие

- •9.4. Средства защиты органов дыхания (сизод)

- •9.4.1. Сизод фильтрующего типа

- •9.4.2. Требования к сизод фильтрующего типа

- •9.4.3. Требования к сизод изолирующего типа (в том числе самоспасателям)

- •9.5. Одежда специальная защитная

- •9.6. Средства защиты ног и рук

- •9.7. Сиз глаз

- •9.8. Требования к средствам защиты головы и лица

- •9.9. Средства защиты органа слуха

- •Контрольные вопросы

- •10. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

- •10.1. Требования к устройству производственных зданий и помещений

- •10.2. Гигиенические требования к водоснабжению, канализованию и системе очистки промышленных сточных вод

- •10.3. Гигиенические требования к организации временного хранения промышленных отходов

- •Контрольные вопросы

- •11. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

- •11.1. Гигиенические требования к уровню вибрации при работе с ручным инструментом

- •11.2. Гигиенические требования к уровню шума при работе с ручным инструментом

- •11.3. Требования к конструкции ручных инструментов

- •11.4. Требования к организации работ с ручным инструментом

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •2. Воздух рабочей зоны 31

2.3.6. Расчет системы вентиляции

Порядок проектирования общеобменной механической вентиляции.

1. Выбор конфигурации вентиляционной сети. Расчетную схему составляют в зависимости от размещения оборудования.

2. Определение необходимого воздухообмена при общеобменной вентиляции.

3. Расчет воздуховодов. Зная требуемое количество воздуха на отдельных участках воздуховодов, определяют их поперечные размеры с учетом допустимых скоростей движения воздуха.

4. Выбор вентилятора и электродвигателя.

Для проектирования и расчета вентиляции производственных помещений необходимы следующие данные: наименование цеха и его размеры, число рабочих мест и их назначение, численность работающих, характер и категория работ по уровню энергозатрат, перечень и размещение оборудования, машин, время работы, места выделения загрязнений (газов, паров, аэрозолей), интенсивность теплового облучения работников, значения предельно допустимых концентраций вредных веществ (по ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» или по гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.1313-03), характеристика веществ по пожаро- и взрывоопасности.

Количество воздуха, необходимое для вентиляции производственного помещения, называется вентиляционным воздухообменом (L, м3/ч).

Вентиляционный воздухообмен следует определять расчетом, исходя из условий производства и наличия избыточной теплоты, влаги или вредных веществ.

1. При отсутствии в помещении источников выделения вредностей L определяют по количеству воздуха на одного человека:

(2.1)

(2.1)

где L – расход воздуха в помещении (м3/ч); L1 – расход воздуха на одного человека: n – количество рабочих в помещении.

Расход воздуха на одного человека приведен в требованиях к вентиляции (п. 2.3.2).

2. При наличии вредных паров и газов необходимый воздухообмен определяется исходя из условия разбавления их до допустимых концентраций:

(2.2)

(2.2)

где Gвр – количество выделяющихся вредных веществ, мг/ч. Принимают по технологическим данным или из справочной литературы; Спр, мг/м3 – концентрация вредных веществ в приточном воздухе, должна быть по возможности минимальной и не превышать 30 % ПДК (СПДК).

Этим методом расчета пользуются при равенстве количества приточного и удаляемого системой вентиляции воздуха, отсутствии в производственном помещении местных вентиляционных отсосов, равномерном распределении вредных веществ по помещению и постоянстве концентрации вредных веществ.

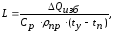

3. При выделении избытков явной теплоты в помещении вентиляционный воздухообмен (без учета количества тепла, уносимого с воздухом, удаляемым через местные отсосы) определяют по следующему отношению:

(2.3)

(2.3)

где ΔQизб – избытки явного тепла в помещении, кВт; Сρ – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, кДж/(кг·ºС); ρпр – плотность приточного воздуха, кг/м3; tу – температура удаляемого воздуха, ºС; tп – температура воздуха, подаваемого в помещение, ºС.

Температуру воздуха, удаляемого из помещения, определяют по формуле

(2.4)

(2.4)

где tрз – температура в рабочей зоне, которая не должна превышать допустимую по нормам, т. е. tрз ≤ tдоп; α – температурный градиент по высоте помещения, ºС/м; Н – расстояние от пола до центра вытяжных отверстий, м; 2 – высота рабочей зоны, м. Для помещений с избытками явного тепла меньше 23 Вт/м3 можно принять α = 0,5 ºС/м, для «горячих» цехов, где избытки явного тепла равны или больше 23 Вт/м3 – α принимает значения от 0,7 до 1,5 ºС/м.

Температура приточного воздуха при наличии избытка явной теплоты должна быть на 5 –8 ºС ниже температуры воздуха в рабочей зоне.

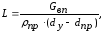

4. При выделении влаги необходимый воздухообмен находится по формуле:

(2.5)

(2.5)

где Gвп – масса водяных паров, выделяющихся в помещении, г/ч; ρпр – плотность приточного воздуха, кг/м3; dу – допустимое содержание водяного пара в воздухе при нормативной температуре и относительной влажности воздуха, г/кг; dпр – влагосодержание приточного воздуха, г/кг.

При одновременном выделении теплоты, влаги, вредных веществ следует рассчитывать воздухообмен для каждого из этих факторов и принимать наибольшее из полученных значений.

5. Метод определения необходимого количества воздуха по кратности вентиляционного воздухообмена. Применяют для ориентировочных расчетов, когда неизвестно количество выделяющихся вредных веществ.

Отношение воздухообмена к объему помещения дает величину кратности воздухообмена для данного помещения k, 1/ч:

где L – объем воздуха, подаваемого или удаляемого из помещения, м3/ч; V – объем вентилируемого помещения, м3.

Отсюда:

.

(2.6)

.

(2.6)

Величина k обычно составляет от1 до 10.

Расчет сети воздуховодов сводится к определению потерь давления в них при данном расходе воздуха. Воздухопровод состоит из участков, характеризуемых постоянством расхода и поперечного сечения, а, следовательно, и скорости. К участкам относят и примыкающие к ним фасонные части – местные сопротивления. Общие потери давления Δр, Па, в сети воздуховодов для стандартного воздуха (температура t = 20 ºС и плотность ρ = 1,2 кг/м3) определяются по формуле:

(2.7)

(2.7)

где Δpтр – потеря давления, обусловленная трением, Па; Δpмс – потери давления на преодоление местных сопротивлений, Па.

Потеря давления на трение на прямолинейном участке в круглых воздуховодах определяются по формуле:

(2.8)

(2.8)

где ξтр – коэффициент потерь на трение; li – длина i-го прямолинейного участка воздуховода, м; di – диаметр воздуховода на i-том участке, м; vi – скорость движения воздуха на i-том участке, м/с; ρ – плотность воздуха, перемещаемого по воздуховоду, кг/м3.

Коэффициент потерь на трение определяется по эмпирической формуле

(2.9)

(2.9)

где d – диаметр воздуховода на i-том участке в см.

Зависимость плотности воздуха от температуры при нормальном атмосферном давлении приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Объемная масса воздуха при нормальном барометрическом давлении

|

tв, ºC |

15 |

17 |

19 |

21 |

23 |

25 |

28 |

30 |

35 |

40 |

45 |

50 |

|

ρ, кг/м3 |

1,228 |

1,217 |

1,209 |

1,201 |

1,193 |

1,185 |

1,173 |

1,165 |

1,146 |

1,128 |

1,110 |

1,093 |

Если воздуховод имеет не круглое, а прямоугольное сечение, в формулу надо подставлять эквивалентный диаметр, который для воздуховода со сторонами А и В равен:

dэкв = 2А∙В/(А + В).

Скорости движения воздуха определяются исходя из минимальной стоимости эксплуатации сети и надежности работы воздуховодов без засорения их отложениями пыли.

С увеличением скорости движения воздуха уменьшается площадь поперечного сечения воздуховодов, понижается их первоначальная стоимость, но одновременно возрастают эксплуатационные расходы, связанные с затратой энергии на преодоление потерь давления в сети при повышенной скорости движения воздуха; возрастают также аэродинамические шумы и вибрации в воздуховодах.

В магистралях рекомендуется принимать большие скорости, чем в ответвлениях, причем по мере приближения к вентилятору желательно их постепенно увеличивать.

Примерные скорости в воздуховодах рекомендуется принимать по таблице 2.5.

Таблица 2.5

Ориентировочные скорости воздуха в каналах и воздуховодах при механическом

побуждении, м/с

|

Наименование воздуховодов |

Вспомогательные и административные здания |

Промышленные здания |

|

Магистральные сборные каналы и воздуховоды |

5-8 |

5-12 |

|

Ответвления |

1-5 |

2-8 |

|

Вытяжные шахты |

4 |

4-6 |

Потери давления на преодоление местных сопротивлений определяются по формуле

(2.10)

(2.10)

где ∑ξмс– сумма коэффициентов местных сопротивлений на расчетном участке воздуховода.

Коэффициенты местных сопротивлений выбираются по справочникам. Отдельные значения приведены ниже:

колено круглого сечения при α = 900ξк= 1,13

диффузор вентилятора ξд в= 0,15

дефлектор ξд= 0,64

фильтр ξф= 5

глушитель ξг= 7.

Если сопротивление оказалось слишком большим, размеры воздуховодов увеличивают и производят пересчет сети.

Исходными для выбора вентилятора по его характеристикам являются полученные из расчета воздуховодов величины L и Δp, а также соображения конструктивного и эксплуатационного характера. Необходимо стремиться к выбору такого вентилятора, который будет работать наиболее экономично, т. е. при наибольшем к.п.д. и относительном небольшой скорости вращения колеса.

Выбор проводят по диаграмме, которая выражает связь между давлением, производительностью и к.п.д. при определенных частотах вращения (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Аэродинамическая характеристика ВР280-46 № 2

При выборе электродвигателя к вентилятору установочную мощность электродвигателя N, кВт, определяют по формуле

(2.11)

(2.11)

где L – производительность вентилятора (или необходимый воздухообмен в помещении), м3/ч; p – рабочее давление вентилятора (или расчетное сопротивление сети), Па; ηв – к.п.д. вентилятора, принимаемый по характеристикам; ηп – к.п.д. передачи, значение которого приведено в таблице 2.6; kз – коэффициент запаса мощности, принимаемый по таблице 2.7.

Таблица 2.6

Значение к.п.д. передач

|

Вид передачи |

ηп |

|

Непосредственная насадка колеса на вал электродвигателя |

1,00 |

|

Соединение вала вентилятора и электродвигателя при помощи муфты |

0,98 |

|

Ременный привод с клиновыми ремнями |

0,95 |

|

Ременный привод с плоским ремнем |

0,90 |

Таблица 2.7

Коэффициент запаса мощности kз

|

Мощность на валу электродвигателя, кВт |

Коэффициент запаса при вентиляторе | |

|

радиальном |

осевом | |

|

до 0,5 |

1,50 |

1,20 |

|

от 0,51 до 1 |

1,30 |

1,15 |

|

от 1 до 2 |

1,20 |

1,10 |

|

от 2 до 5 |

1,15 |

1,05 |

|

более 5 |

1,10 |

1,05 |