- •Производственная санитария и гигиена труда

- •Введение

- •1. Организационно-правовые основы гигиены труда

- •1.1. Нормативные документы по гигиене труда

- •1.2. Охрана труда отдельных групп работников

- •1.2.1. Охрана труда женщин

- •1.2.1.1. Ограничение применения труда женщин

- •1.2.1.2. Требования к рабочим местам

- •1.2.1.3. Требования к условиям труда женщин в период беременности

- •1.2.1.4. Гигиенические требования по ограничению неблагоприятного влияния общей вибрации

- •1.2.1.5. Практические рекомендации по сохранению работоспособности женщин

- •1.2.2. Охрана труда работников в возрасте до восемнадцати лет

- •1.2.2.1. Работы, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет

- •1.2.2.2. Нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную

- •1.2.2.3. Гигиенические требования к условиям труда подростков

- •1.2.2.4. Рациональная организация режима труда и отдыха

- •1.2.3. Гигиенические требования к условиям труда инвалидов

- •Контрольные вопросы

- •2. Воздух рабочей зоны

- •2.1. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны

- •2.1.1. Вредные вещества и их классификация

- •2.1.2. Классификация промышленных ядов

- •2.1.3. Принципы гигиенического нормирования

- •2.1.4. Нормирование содержания вредных веществ

- •2.1.5 Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных веществ

- •2.2. Показатели микроклимата

- •2.2.1. Влияние параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека

- •2.2.2. Терморегуляция

- •2.2.3. Нормирование микроклимата

- •2.3. Производственная вентиляция

- •2.3.1. Классификация систем вентиляции

- •2.3.2. Санитарно-гигиенические и технические требования к системам вентиляции

- •2.3.3. Естественная вентиляция

- •2.3.4. Механическая вентиляция

- •2.3.5. Местная вентиляция

- •2.3.6. Расчет системы вентиляции

- •2.3.7. Оценка климатических условий и выбор мероприятий по их нормализации

- •2.3.7.1. Расчет термодинамических параметров воздушной среды

- •2.3.7.2. Выбор мероприятий по нормализации микроклиматических условий

- •Контрольные вопросы

- •3. Производственное освещение

- •3.1. Виды и системы освещения

- •3.2. Количественные светотехнические показатели

- •3.3. Качественные светотехнические величины

- •3.4. Требования, предъявляемые к рабочему освещению

- •3.5. Электрические источники искусственного света

- •3.6. Светильники

- •3.6.1. Классификация светильников

- •3.6.2. Характеристики светильников

- •3.7. Нормирование освещения

- •3.8. Особенности освещения рабочих мест, оснащенных компьютерами

- •3.9. Расчет освещения

- •3.9.1. Расчет системы искусственного освещения

- •3.9.1.1. Метод светового потока

- •3.9.1.2. Точечный метод

- •3.9.2. Расчет системы естественного освещения

- •Контрольные вопросы

- •4. Борьба с шумом

- •4.1. Источники шума на производстве

- •4.2. Влияние шума на организм человека

- •4.3. Физические характеристики шума

- •4.4. Классификация шумов

- •4.5. Нормирование шума

- •4.6. Акустический расчет помещения

- •4.6.1. Определение шума в расчетной точке

- •4.6.1.1. Сложение шума от нескольких источников

- •4.6.1.2. Определение уровня шума от оборудования в помещении

- •4.6.1.3. Определение уровня шума от оборудования на открытой территории

- •4.6.1.4. Определение уровня шума от оборудования в изолируемом помещении

- •4.6.2. Определение требуемого снижения уровня шума

- •4.7. Средства и методы защиты от шума

- •4.7.1. Уменьшение шума в источнике возникновения

- •4.7.2. Изменение направленности излучения шума

- •4.7.3. Рациональная планировка предприятий и цехов

- •4.7.4. Звукоизоляция

- •4.7.4.1. Звукоизоляция стеной, перегородкой

- •4.7.4.2. Звукоизоляция кожухом, кабиной

- •4.7.4.3. Звукоизоляция экраном

- •4.7.5. Акустическая обработка помещений

- •4.7.6. Глушители

- •4.8. Ультразвук, его влияние на организм и нормирование

- •4.9. Инфразвук и его нормирование

- •Контрольные вопросы

- •5. Производственная вибрация

- •5.1. Источники и физические характеристики вибрации

- •5.2. Классификация вибраций, воздействующих на человека

- •5.3. Действие вибрации на организм человека

- •5.4. Нормирование вибрации

- •5.5. Методы и средства защиты от вибрационных нагрузок

- •5.5.1. Физические основы виброзащиты

- •5.5.2. Борьба с вибрацией воздействием на источник возбуждения

- •5.5.3. Отстройка от режима резонанса

- •5.5.4. Динамическое виброгашение

- •5.5.5. Вибродемпфирование

- •5.5.6. Виброизоляция

- •5.5.7. Расчет виброизоляторов

- •Контрольные вопросы

- •6. Электромагнитное излучение

- •6.1. Характеристики поля

- •6.2. Источники излучения

- •6.3. Механизм воздействия электромагнитного поля на человека

- •6.4. Санитарно-гигиеническое нормирование электромагнитных полей на рабочих местах

- •Контрольные вопросы

- •7. Ионизирующие излучения

- •7.1. Природа и виды ионизирующих излучений

- •7.2. Радиационные дозы и единицы их измерения

- •7.3. Действие ионизирующего излучения на организм человека

- •7.4. Основные методы измерений характеристик ионизирующих излучений

- •7.5. Нормирование ионизирующих излучений

- •Контрольные вопросы

- •8. Лазерное излучение

- •8.1. Физические характеристики

- •8.2. Воздействие лазерного излучения на человека

- •8.3. Нормирование лазерного излучения и меры защиты

- •Контрольные вопросы

- •9. Средства индивидуальной защиты (сиз)

- •9.1. Классификация и общие требования к сиз

- •9.2. Маркировка сиз и указания по эксплуатации

- •9.3. Костюмы изолирующие

- •9.4. Средства защиты органов дыхания (сизод)

- •9.4.1. Сизод фильтрующего типа

- •9.4.2. Требования к сизод фильтрующего типа

- •9.4.3. Требования к сизод изолирующего типа (в том числе самоспасателям)

- •9.5. Одежда специальная защитная

- •9.6. Средства защиты ног и рук

- •9.7. Сиз глаз

- •9.8. Требования к средствам защиты головы и лица

- •9.9. Средства защиты органа слуха

- •Контрольные вопросы

- •10. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

- •10.1. Требования к устройству производственных зданий и помещений

- •10.2. Гигиенические требования к водоснабжению, канализованию и системе очистки промышленных сточных вод

- •10.3. Гигиенические требования к организации временного хранения промышленных отходов

- •Контрольные вопросы

- •11. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

- •11.1. Гигиенические требования к уровню вибрации при работе с ручным инструментом

- •11.2. Гигиенические требования к уровню шума при работе с ручным инструментом

- •11.3. Требования к конструкции ручных инструментов

- •11.4. Требования к организации работ с ручным инструментом

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •2. Воздух рабочей зоны 31

2.2.3. Нормирование микроклимата

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 устанавливаются оптимальные и допустимые параметры микроклимата.

Оптимальные микроклиматические условия – сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Оптимальные величины показателей микроклимата необходимо соблюдать на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются работы операторского типа, связанные с нервно-эмоцио-нальным напряжением (в кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и др.).

Допустимые микроклиматические условия – сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.

Нормы для показателей микроклимата установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест производственных помещений с учетом интенсивности энерготрат работающих, времени выполнения работы, периодов года.

Категории работразграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).

Легкие физические работы(категория I) – виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал (174 Вт).

Легкие физические работы разделаются на категорию Iа – энергозатраты до 120 ккал/ч (139 Вт) и категорию Iб – энергозатраты 121-150 ккал/ч (140-174 Вт).

К категории Iа относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.).

К категории Iб относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т. п.).

Средней тяжести физические работы (категория II) – виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175-290 Вт).

Средней тяжести физические работы разделяют на категорию IIа – энергозатраты от 151 до 200 ккал/ч (175-232 Вт) и категорию IIб – энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233-290 Вт).

К категории IIа относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механо-сборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.).

К категории IIб относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.).

Тяжелые физические работы (категория III) – виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт).

К категории III относятся работы, связанные с постоянными перемещениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.).

Холодный период года – период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10 ºС и ниже.

Теплый период года – период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 ºС.

Среднесуточная температура – средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы.

Нормированные значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений приведены в таблице 2.2.

Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м2при облучении 50% поверхности тела и более, 70 Вт/м2– при величине облучаемой поверхности от 25 до 50 % и 100 Вт/м2– при облучении не более 25 % поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, «открытое» пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

Для оценки сочетанного воздействия параметров микроклимата в целях осуществления мероприятий по защите работающих от возможного перегревания рекомендуется использовать интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС).

Тепловая нагрузка среды (ТНС)– сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое облучение), выраженное одночисловым показателем в ºC.

Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения).

ТНС-индекс определяется на основе величин температуры смоченного термометра аспирационного психрометра (tвл) и температуры внутри зачерненного шара (tш). Температура внутри зачерненного шара измеряется термометром, резервуар которого помещен в центр зачерненного

Таблица 2.2

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне

производственных помещений

|

Период года |

Категория работ |

Температура, °С |

Относительная влажность, % |

Скорость движения воздуха, м/с | ||||||||||||

|

оптимальная |

допустимая |

оптимальная |

допустимая на рабочих местах постоянных и непостоянных, не более |

оптимальная, не более |

допустимая на рабочих местах постоянных и непостоянных* | |||||||||||

|

верхняя граница |

нижняя граница | |||||||||||||||

|

на рабочих местах | ||||||||||||||||

|

постоянных |

непостоянных |

постоянных |

непостоянных | |||||||||||||

|

Холодный |

Легкая – Iа |

22-24 |

25 |

26 |

21 |

18 |

40-60 |

75 |

0,1 |

Не более 0,1 | ||||||

|

Легкая – Iб |

21-23 |

24 |

25 |

20 |

17 |

40-60 |

75 |

0,1 |

Не более 0,2 | |||||||

|

Средней тяжести – IIа |

18-20 |

23 |

24 |

17 |

15 |

40-60 |

75 |

0,2 |

Не более 0,3 | |||||||

|

Средней тяжести – IIб |

17-19 |

21 |

23 |

15 |

13 |

40-60 |

75 |

0,2 |

Не более 0,4 | |||||||

|

Тяжелая – III |

16-18 |

19 |

20 |

13 |

12 |

40-60 |

75 |

0,3 |

Не более 0,5 | |||||||

|

Теплый |

Легкая – Iа |

23-25 |

28 |

30 |

22 |

20 |

40-60 |

55 (при 28°С) |

0,1 |

0,1-0,2 | ||||||

|

Легкая – Iб |

22-24 |

28 |

30 |

21 |

19 |

40-60 |

60 (при 27°С) |

0,2 |

0,1-0,3 | |||||||

|

Средней тяжести – IIа |

21-23 |

27 |

29 |

18 |

17 |

40-60 |

65 (при 26°С) |

0,3 |

0,2-0,4 | |||||||

|

Средней тяжести – IIб |

20-22 |

27 |

29 |

16 |

15 |

40-60 |

70 (при 25°С) |

0,3 |

0,2-0,5 | |||||||

|

Тяжелая – III |

18-20 |

26 |

28 |

15 |

13 |

40-60 |

75 (при 24°С) |

0,4 |

0,2-0,6 | |||||||

|

* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая – минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с – при легкой работе и ниже 0,2 м/с – при работе средней тяжести и тяжелой. | ||||||||||||||||

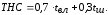

полого шара; tшотражает влияние температуры воздуха, температуры поверхностей и скорости движения воздуха. Зачерненный шар должен иметь диаметр 90 мм, минимально возможную толщину и коэффициент поглощения 0,95. Точность измерения температуры внутри шара ± 0,5 ºC. ТНС-индекс рассчитывается по уравнению:

ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения – 1200 Вт/м2.

Значения ТНС-индекса не должны выходить за пределы величин, рекомендуемых в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки среды

(ТНС-индекса) для профилактики перегревания организма

|

Категория работ по уровню энергозатрат, Вт |

Величины интегрального показателя, С |

|

Iа (до 139) |

22,2-26,4 |

|

Iб (140-174) |

21,5-25,8 |

|

IIа (175-232) |

20,5-25,1 |

|

IIб (233-290) |

19,5-239 |

|

III (более 290) |

18,0-218 |

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период года – в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 ºC, в теплый период года – в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5 ºC.

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки.

При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,5 м.

Метод измерения и контроля ТНС-индекса аналогичен методу измерения и контроля температуры воздуха.