Е.А. Подъяков, в.В. Орлик

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕПИ И МИКРОСХЕМОТЕХНИКА

Часть 4: Импульсные и цифровые устройства

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Новосибирск

2004

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое читателю пособие “Электронные цепи и микросхемотехника ч. 4” является естественным продолжением предыдущей части, в которой излагались вопросы построения и анализа базовых цепей и элементов устройств импульсной техники.

Пособие состоит из двух основных разделов. В первом разделе рассматриваются и изучаются устройства генерирования импульсных сигналов, в числе которых мультивибраторные схемы, генераторы импульсов пилообразной формы, блокинг-генераторы. Именно эти устройства являются важной составной частью систем управления объектами преобразовательной техники (выпрямители, преобразователи частоты и др.).

Второй раздел посвящен рассмотрению основополагающих методов анализа и синтеза базовых схем и устройств цифровой техники, повсеместно внедряемых в современные средства информационной и вычислительной техники, в средства управления самыми разнообразными системами и объектами.

Как и все предыдущие методические материалы по данной дисциплине, пособие сопровождается широким перечнем контрольных вопросов и задач, закрепляющих учебный материал и способствующий проведению самостоятельной работы студентов.

1.ИМПУЛЬСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

1.1 Общие сведения об импульсных генераторах

Ч то

такое генератор ? Это устройство,

позволяющее преобразовать энергию

первичного источника питания в энергию

электрических колебаний определенной

формы, амплитуды и частоты. Импульсные

сигналы по сравнению с гармоническими

имеют ряд характерных особенностей.

Для них характерны наличие участков с

быстрым и медленным изменением и резким

переходом между ними, широкий гармонический

состав. Эти колебания находят широкое

применение в решении измерительных,

синхронизирующих, управленческих и

других задач.

то

такое генератор ? Это устройство,

позволяющее преобразовать энергию

первичного источника питания в энергию

электрических колебаний определенной

формы, амплитуды и частоты. Импульсные

сигналы по сравнению с гармоническими

имеют ряд характерных особенностей.

Для них характерны наличие участков с

быстрым и медленным изменением и резким

переходом между ними, широкий гармонический

состав. Эти колебания находят широкое

применение в решении измерительных,

синхронизирующих, управленческих и

других задач.

Задача разработки схемы импульсного генератора включает в себя в общем случае два основных этапа: этап синтеза схемы и этап анализа электромагнитных процессов в ней.

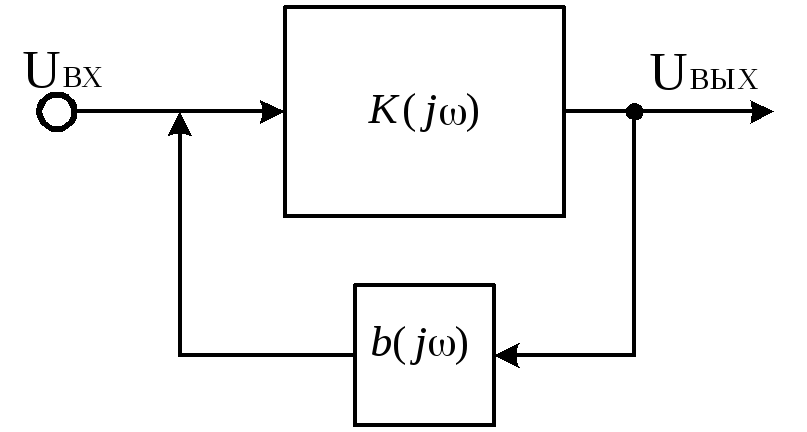

Решение первого носит в основном

Рис.1.1

интуитивный

характер, базирующийся на знании общих

принципов организации генераторных

схем. Применительно к электронным

генераторам это отражается наличием в

структуре генератора усилителя с

собственной комплексной передаточной

функцией![]() ,

замкнутого в цепь положительной

обратной связи с коэффициентом передачи

,

замкнутого в цепь положительной

обратной связи с коэффициентом передачи![]() (Рис.1.1).

(Рис.1.1).

Одной из задач анализа процессов в генераторах является определение условий возникновения автоколебаний и условий, при которых обеспечивается их устойчивость. В генераторах гармонических колебаний для решения этой задачи достаточно точно достигается анализом комплексной передаточной функции усилителя , охваченного положительной обратной связью:

![]() (1.1)

(1.1)

Нетрудно

заметить, что при равенстве

![]()

![]() =1

коэффициент усиления

=1

коэффициент усиления

усилителя делается равным бесконечности, что физически означает переход усилителя в режим генерирования электрических колебаний. Поскольку входящие в (1.1) коэффициенты являются комплексными числами, характеризуемыми модулем и фазой, то приведенное выше равенство распадается на два :

![]()

![]() =1

(1.2)

=1

(1.2)

![]() +

+![]() =0

(1.3)

=0

(1.3)

где![]() ,

,![]() -

амплитудно-частотные характеристики,

-

амплитудно-частотные характеристики,![]() ,

,![]() -фазо-частотные

характеристики усилителя и блока

обратной связи.

-фазо-частотные

характеристики усилителя и блока

обратной связи.

Условия (1.2), (1.3) являются необходимыми и достаточными для возбуждения колебаний в усилителе, охваченном положительной обратной связью и носят соответственно условием баланса амплитуд и условием баланса фаз. В генераторах гармонических колебаний эти соотношения выполняются только на одной частоте, что и позволяет иметь на выходе этих устройств близкий по форме к синусоидальному выходной сигнал.

Условие возбуждения колебаний в генераторах импульсных сигналов полезно рассмотреть также на основе анализа переходной характеристики усилителя с обратной связью, операторное изображение которой имеет вид:

(1.4)

(1.4)

где A(p), B(p)-полиномы комплексной переменной, p1, p2…pn –корни характеристического уравнения знаменателя B(p) (полюсы полинома B(p)), имеющие в общем случае вещественную и мнимую составляющие.Для того, чтобы переходная характеристика имела тенденцию к неограниченному нарастанию (а это и есть условие возбуждения колебаний в генераторе), необходимо, чтобы хотя бы один из полюсов передаточной функции имел положительную вещественную часть.

Решающую роль в установлении амплитуды генерируемых колебаний играет нелинейный характер вольтамперных зависимостей, свойственных любому активному элементу, и зависящий от выбранного режима его работы. В рассматриваемыхниже схемах импульсных генераторах широко используется ключевой режим соответствующих активных элементов, позволяющий оптимизировать качественные и энергетические показатели импульсного устройства и облегчить процесс его анализа и расчета .