- •Новосибирский государственный технический университет

- •Оглавление

- •2. Порядок выполнения работы

- •Оборудование, приборы, инструмент, оснастка, материалы

- •Состав применяемых травителей

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •2. Кинетика высокотемпературного окисления кремния

- •3. Технология термического окисления кремния

- •4. Порядок выполнения работы

- •Оборудование, приборы, инструменты

- •Материалы

- •Определение толщины пленок методом цветовых оттенков

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Метод вакуумного напыления

- •1. Метод термического нанесения пленок в вакууме

- •2. Контроль параметров пленок и технологических режимов их нанесения

- •2.1. Измерение толщины пленок

- •2.2. Измерение адгезии пленок

- •2.3. Измерение скорости нанесения пленок

- •3. Порядок выполнения работы

- •Примерная последовательность операций при напылении

- •Оборудование, приборы, инструменты, материалы

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •2. Основные свойства фоторезистов

- •3. Фотошаблоны

- •4. Схема технологического процесса фотолитографии

- •5. Методы получения элементов с помощью процесса фотолитографии

- •6. Виды брака при фотолитографии

- •Порядок выполнения работы

- •Операцию выполнять в резиновых перчатках в вытяжном шкафу при включенной вытяжной вентиляции.

- •Операцию выполнять в вытяжном шкафу при включенной вытяжной вентиляции.

- •7. Содержание отчета

- •Оборудование, приборы, инструмент, оснастка, материалы

- •Литература

3. Фотошаблоны

Фотошаблон – плоскопараллельная пластина из прозрачного материала, на которой имеется рисунок, состоящий из непрозрачных для света определенной длины волны участков, образующих топологию одного из слоев структуры прибора, многократно повторенного в пределах рабочего поля подложки.

Применяют эмульсионные, металлизированные и транспарентные (цветные) фотошаблоны.

Эмульсионные фотошаблоны изготавливают на «безусадочной» фотопленке и фотопластинах. Для изготовления металлизированных фотошаблонов используют оптическое стекло с рисунком, выполненным в слое хрома. Они отличаются от эмульсионных шаблонов более высокой износостойкостью, механической и термической стабильностью, влагостойкостью, резко очерченными краями рисунка, отсутствием вуали и др.

Транспарентный фотошаблон – фотошаблон, рисунок которого сформирован в диэлектрическом слое, частично прозрачном для видимого излучения. Например, слой оксида железа полупрозрачен для видимого излучения и непрозрачен для ультрафиолетового.

При проведении нескольких последовательных процессов фотолитографии для совмещения элементов рисунка на фотошаблоне с рисунком на поверхности подложки используют реперные знаки совмещения, представляющие собой вписывающиеся друг в друга фигуры.

4. Схема технологического процесса фотолитографии

Нанесение

фоторезиста. Для

нанесения фоторезиста используют

распыление, электростатическое нанесение,

окунание, полив и другие способы.

Подготовка поверхности подложки включает

ее очистку. Чаще всего нанесение слоя

фоторезиста осуществляется методом

центрифугирования. Пластина укрепляется

на столике центрифуги с помощью

механических фиксаторов или вакуумного

присоса. При включении центрифуги жидкий

фоторезист растекается под действием

центробежных сил. Формирование слоя

происходит в течение 20...30 с при скорости

вращения центрифуги

1000...10 000 об/мин. Время между нанесением

на подложку дозированной порции жидкого

резиста и включением центрифуги должно

составлять 0,5...1 с, чтобы вязкость

фоторезиста не менялась в результате

испарения растворителя. Толщина слоя

фоторезиста

зависит от его вязкости

зависит от его вязкости и угловой скорости вращения

и угловой скорости вращения центрифуги:

центрифуги:

При центрифугировании с малой угловой скоростью слой фоторезиста получается неровным и на краю подложки возникает утолщение (валик), ширина и высота которого зависят от вязкости резиста и скорости вращения центрифуги. Толщину слоя фоторезиста выбирают из условий, обеспечивающих наименьшее количество дефектов и наибольшую разрешающую, способность. Более толстые слои фоторезиста содержат меньше «проколов», но при этом их разрешающая способность уменьшается.

Сушка фоторезистивного слоя. Назначение сушки – удаление из нанесенного слоя фоторезиста растворителя, повышение его адгезии к подложке и обеспечение стойкости фоторезиста в проявителе. После сушки фoтocлoй не должен быть липким при контакте с фотошаблоном. При проведении сушки опасны перепады температур, создающие внутренние напряжения, и слишком быстрый нагрев. Существуют три способа сушки: конвективный, инфракрасным излучением и СВЧ-полем.

Конвективная

сушка обычно производится при 90...100 C

в течение 15–30 мин. Поскольку сушка

начинается с поверхности, уплотненный

поверхностный слой препятствует полному

удалению растворителя из глубины

фоторезиста, что ухудшает его

светочувствительность.

При инфракрасной сушке фронт сушки перемещается от нагреваемой излучением ИК-лампы подложки к поверхности. Это позволяет существенно улучшить качество сушки и уменьшить ее длительность до 5...10 мин.

Время сушки СВЧ-полем – несколько секунд.

Экспонирование. Основными методами оптического экспонирования являются контактный и проекционный. В слу-чае контактной фотолитографии пластина, покрытая резистом, находится в непосредственном контакте с фотошаблоном (рис. 6). Ограничение минимального размера элемента в этом случае обусловлено в основном дифракционными эффектами, возникающими из-за наличия зазора между шаблоном и подложкой, который достигает иногда десятка микрометров.

Вследствие отражения света от подложки область негативного ФР полимеризуется и удерживается при проявлении за счет сил сцепления с подложкой. В результате этого в негативных фоторезистах образуется ореол, ухудшающий разрешающую способность ФР. В позитивных ФР при проявлении вымывается только верхняя часть рисунка, что не влияет на разрешающую способность. Отсюда следует, что разрешающая способность позитивного фоторезиста будет лучше, чем негативного (рис. 7).

а

б

Рис. 7. Прохождение света в негативном (а)

и позитивном (б) фоторезистах

С целью уменьшения дифракции надо использовать для экспонирования более коротковолновое излучение и минимизировать толщину слоя фоторезиста. Кроме того, при контактной фотолитографии следует использовать фотошаблоны с маскирующим слоем, обладающим малой отражающей способностью, а зазор между ними и подложками должен быть минимален. Основной недостаток контактной фотолито-

графии – изнашивание фотошаблона при его многократном исполь-зовании.

При использовании проекционной литографии изображение рисунка фотошаблона проецируется на всю площадь пластины или часть ее с последующим пошаговым экспонированием.

Минимальная ширина линии, соответствующая предельной разрешающей способности процесса проекционной фотолитографии, определяется критерием Рэлея:

где

– длина волны излучения;

– длина волны излучения; – коэффициент преломления среды в

пространстве изображения;

– коэффициент преломления среды в

пространстве изображения; – апертурный угол;

– апертурный угол; –

технологический фактор. Выражение в

знаменателе называется числовой

апертурой объектива

–

технологический фактор. Выражение в

знаменателе называется числовой

апертурой объектива .

Числовой коэффициент

.

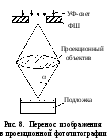

Числовой коэффициент зависит от параметров оптической системы

(рис. 8), а также от свойств фоторезиста,

режимов его обработки и др. Желательно,

чтобы

зависит от параметров оптической системы

(рис. 8), а также от свойств фоторезиста,

режимов его обработки и др. Желательно,

чтобы был по возможности меньшим. Если сделать

был по возможности меньшим. Если сделать ,

то

,

то .

Однако это труднодостижимо. Чаще всего

для систем с дифракционными ограничениями

.

Однако это труднодостижимо. Чаще всего

для систем с дифракционными ограничениями .

Возможность уве-личения

.

Возможность уве-личения также ограничена, так как числовая

апертура связана с глубиной резкости

также ограничена, так как числовая

апертура связана с глубиной резкости проекционной системы, определяемой как

проекционной системы, определяемой как

Фотошаблон

Для компенсации влияния аберраций оптической системы, искривления поверхности подложек и изменения толщины слоя фоторезиста необходима наибольшая глубина резкости. Это ограничивает апертуру линз и, следовательно, разрешающую способность метода. Таким об-

разом,

для повышения разрешающей способности

необходимо уменьшать

.

.

Время экспонирования определяется интенсивностью излучения и толщиной фоторезистивного слоя и подбирается экспериментально. Для каждой партии фоторезиста подбирают режим экспонирования и проявления. Эти операции неразрывно связаны между собой. Время экспонирования считается оптимальным, если после проявлении тол-щина рельефа фоторезиста составляет не менее 90 % толщины нане-сенного слоя. При правильном подборе времени экспонирования край изображения должен быть четким, а рисунок фоторезиста должен гео-метрически соответствовать рисунку фотошаблона.

Проявление. Проявление негативных фоторезистов проводится в органических растворителях: толуоле, бензоле, трихлорэтилене и др. Для проявления позитивных фоторезистов используют водные щелочные растворы: 0,3...0,5%-ный раствор едкого калия 1...2%-ный раствор тринатрийфосфата, органические щелочи – этаноламины. При проявлении контролируют температуру и величину рН проявителя. При изменении величины рН всего лишь на десятую долю возможно изменение размера элемента примерно на 10 %. Время проявления фотослоя зависит от его толщины.

Для

каждого резиста существуют оптимальные

сочетания времен экспонирования

и проявления

и проявления ,

обеспечивающие наилучшую воспроизводимость

размеров проявленных элементов рисунка.

Увеличение экспозиции уменьшает время

проявления, но приводит к изменению

размеров проявленных элементов рисунка

(в позитивных резистах размеры

увеличиваются, в негативных – уменьшаются).

Увеличение времени проявления повышает

пористость и растравливание границ

рисунка по контуру. Времена проявления

и экспонирования связаны между собой

обратно пропорциональной зависимостью

,

обеспечивающие наилучшую воспроизводимость

размеров проявленных элементов рисунка.

Увеличение экспозиции уменьшает время

проявления, но приводит к изменению

размеров проявленных элементов рисунка

(в позитивных резистах размеры

увеличиваются, в негативных – уменьшаются).

Увеличение времени проявления повышает

пористость и растравливание границ

рисунка по контуру. Времена проявления

и экспонирования связаны между собой

обратно пропорциональной зависимостью

где

–

технологический фактор. Если известно

время проявления для одной толщины

фоторезиста

–

технологический фактор. Если известно

время проявления для одной толщины

фоторезиста ,

то можно определить время проявления

для другой толщины

,

то можно определить время проявления

для другой толщины при заданном времени экспо-нирования:

при заданном времени экспо-нирования:

При проявлении негативных фоторезистов происходит набухание и затем растворение неэкспонированных участков. При этом набухают и растворяются и экспонированные участки, но в значительно меньшей степени. Поэтому для получения четкого рисунка подбирают такой проявитель, который бы минимально воздействовал на экспонированные участки. При недостаточной экспозиции облученные участки растворяются почти так же, как и необлученные, что приведет к очень некачественному рисунку. Механизм проявления позитивных ФР заключается в образовании при химической реакции растворимых в воде солей, которые вымываются при проявлении. В отличие от негативных фоторезистов в позитивных отсутствует набухание, что повышает их разрешающую способность.

После проявления подложки промывают и сушат на центрифуге или в потоке очищенного воздуха.

Задубливание фоторезистивного слоя (вторая сушка). Эта операция производится для повышения адгезии фоторезиста к пластине, а также для повышения стойкости фоторезистивной маски к агрессивным травителям. В процессе задубливания проявитель удаляется и осу-ществляется дополнительная полимеризация слоя фоторезиста. От тем-пературы, характера ее изменения и времени задубливания зависит точность передачи размеров элементов. Ограничивающим фактором является трудность удаления задубленного фоторезиста. Задубливание может осуществляться обработкой инфракрасными лучами или СВЧ-полем. Температура сушки 150...240 C, продолжительность 0,5...1 ч.

Локальное травление. Способ, состав среды и режим травления выбирают в зависимости от профилируемого материала и требований к точности воспроизведения геометрии топологического рисунка.

Снятие фоторезистивного слоя. Для удаления фоторезиста чаще всего используют обработку в органических растворителях и плазмо-химическую обработку в кислородной плазме. Применяют такие орга-

нические растворители, как диметилформамид, дибутилфталат, четырех-хлористый углерод, трихлорэтилен, толуол, изопропиловый спирт и др., часто с последующим механическим удалением разбухшего релье-фа. Качество удаления в органических растворителях существенно за-висит от температуры второй сушки. Желательно, чтобы эта темпера-тура была не слишком высокой, так как глубокая полимеризация фото-резиста усложняет удаление рельефа с подложки даже при дополни-тельном механическом воздействии.