Ermak_Zaschita

.pdfпоследствия отравления людей.

72.1. Характер возможных химически опасных аварий

Возникновение техногенных аварий, сопряженных с угрозой жизни и здоровья населения, например при попадании в окружающую среду АХОВ является острой проблемой современного индустриального общества. Опасности подвергается население, проживающее в непосредственной близости к потенциально опасным объектам.

Как показывает анализ причин крупных аварий сопровождаемых выбросами АХОВ, на сегодня нельзя исключить возможность возникновения аварий, приводящих к поражению производственного персонала и населения находящегося в районе химически опасного объекта.

Анализ структуры предприятий, производящих или потребляющих АХОВ, показывает, что в их технологических линиях обращается, как правило, незначительное количество токсических продуктов. Значительно большее количество АХОВ по объему содержится на складах предприятий. Это приводит к тому, что при авариях в цехах предприятия в большинстве своем имеет место локальное заражение воздуха, оборудования цехов, территории предприятий. При этом поражение в таких случаях может получить в основном производственный персонал.

При авариях на складах предприятий, когда разрушаются (повреждаются) крупнотоннажные емкости, АХОВ распространяются за пределы предприятия, приводя к массовому поражению не только персонала предприятия, но и населения проживающего вблизи химически опасных предприятий.

В среднем на предприятиях минимальные (неснижаемые) запасы химических продуктов создаются на трое суток, а для заводов по производству минеральных удобрений до 10–15 суток. В результате на крупных предприятиях могут одновременно храниться тысячи тонн АХОВ.

Для хранения АХОВ на складах предприятий используются следующие способы:

в резервуарах под высоким давлением;

в изотермических хранилищах при давлении близком к атмосферному – при таком способе хранения емкости искусственно охлаждаются;

хранение при температуре окружающей среды в закрытых емкостях (характерно для высококипящих жидкостей).

При авариях с выбросом АХОВ в а атмосферу образуется первичное и вторичное облако.

Первичное облако – облако АХОВ образующееся в результате мгновенного (1–3 мин) перехода в атмосферу части АХОВ из емкости при ее разрушении.

Вторичное облако – облако АХОВ образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.

В случае разрушения емкости, содержащей АХОВ под давлением, за счет бурного, почти мгновенного испарения, основное количество вещества

поступит в первичное облако, концентрации АХОВ значительно превышают смертельные.

В случае разрушения изотермического хранилища в первичное облако поступит 3–5% АХОВ (при температуре окружающего воздуха 25–30 С).

Основное же количество разлившегося в поддон (обваловку) АХОВ поступит за счет испарения во вторичное облако.

При вскрытии оболочек с высококипящими жидкостями образования первичного облака не происходит. Заражение атмосферы происходит за счет испарения и концентрация АХОВ в воздухе зависит от физико-химических свойств и температуры окружающей среды. Учитывая малые скорости испарения таких АХОВ они будут представлять опасность только для персонала ХО и населения находящихся непосредственно в районе аварии.

2.2. Прогнозирование и оценка химической обстановки в ЧС.

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Последствия химически опасных аварий характеризуются масштабом, степенью опасности и продолжительностью химического заражения.

Масштаб химического заражения характеризуется:

радиусом и площадью района аварии;

глубиной и площадью заражения местности с опасными плотностями;

глубиной и площадью зоны распространения первичного и вторичного облака СДЯВ.

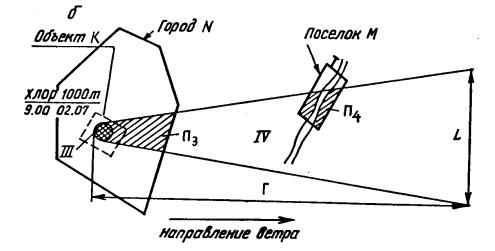

Рис13. Зона химического заражения АХОВ (СДЯВ):

П3-П4 – очаги поражения; III – участок разлива АХОВ; IV – территория распространения АХОВ; Г – глубина зоны; L – ширина зоны.

Под глубиной заражения понимается максимальная протяженность соответствующей площади заражения за пределами района аварии, а под глубиной распространения – максимальная протяженность зоны

распространения первичного или вторичного облака АХОВ.

Под зоной распространения понимается площадь химического заражения воздуха за пределами района аварии, создаваемая в результате распространения облака АХОВ по направлению ветра.

Во всех случаях глубина химического заражения и распространения измеряется по направлению ветра от подветренной границы района аварии.

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Под поражающими концентрациями понимается такое содержание в воздухе паров АХОВ, при которых исключается пребывание без противогазов.

В зависимости от количества выброшенного (вылившегося) ядовитого вещества в зоне химического заражения может образоваться один или несколько очагов химического поражения.

Размеры зоны химического заражения характеризуются глубиной распространения зараженного воздуха с поражающими концентрациями Г, шириной Ш и площадью S. Они зависят от количества АХОВ, физических и токсических свойств, условий хранения, метеоусловий и рельефа местности.

Количество вылившейся жидкости определяют по площади разлива и толщине слоя. Площадь разлива при обваловании хранилищ равна площади обвалованной территории, а толщина h слоя определяется по формуле h = Н – 0,2, где Н – высота обваловки (поддона). При отсутствии обваловки толщина слоя берется 0,05 м. Произведение площади разлива на толщину слоя даст примерный объем вылившейся жидкости.

При разрушении нескольких емкостей с различными ядовитыми веществами, если эти жидкости не вступят в химическую реакцию между собой, а их поражающей концентрацией примерно одинаковой, то общее количество разлившихся жидкостей определяют суммированием (синильная кислота, хлор, фосген).

Вещества однородного характера, но резко отличающиеся по степени токсичности, приводят к эквивалентной токсичности.

Основной характеристикой зоны химического заражения является глубина распространения зараженного воздуха.

Эта глубина пропорциональна концентрации АХОВ и скорости ветра. Повышение температуры почвы и воздуха ускоряет испарение АХОВ, а, следовательно, увеличивает концентрацию его над зараженной местностью.

На глубину распространения АХОВ и на их концентрацию в воздухе значительно влияют вертикальные потоки воздуха. Их направление характеризуется степенью вертикальной устойчивости атмосферы. Различают три степени вертикальной устойчивости: инверсию, изотермию, конвекцию.

Инверсия в атмосфере – это повышение температуры воздуха по мере увеличения высоты. Инверсия препятствует рассеиванию АХОВ на высоте и создает наиболее благоприятные условия для сохранения их высоких

концентраций.

Изотермия характеризуется стабильным равновесием воздуха. Она наиболее типична для пасмурной погоды, также как и инверсия, способствует длительному застою паров АХОВ на местности, в лесу, в жилых кварталах населенных пунктов.

Конвекция – это вертикальное перемещение воздуха с одних высот на другие. Воздух более теплый перемещается вверх, а более холодный и более плотный – вниз. Конвекция вызывает сильное рассеивание зараженного воздуха, и концентрация АХОВ в воздухе быстро снижается. Отмечается конвекция в ясные летние дни.

Важной характеристикой зоны заражения является стойкость заражения, которая определяет продолжительность существования зоны заражения и вторичных очагов химического поражения. На скорость обеззараживания местности влияют, прежде всего, испарение, впитывание в почву и химическое разложение АХОВ.

Скорость испарения зависит от таких факторов, как температура воздуха, вид почвы, скорость ветра и степень вертикальной устойчивости атмосферы. На стойкость зоны химического заражения, возникшей на территории населенного пункта, воздействуют ряд особых факторов. В целом можно считать, что стойкость АХОВ в населенном пункте выше, чем на открытой местности.

Оценка последствий химически опасных аварий, прежде всего, осуществляется методом прогнозирования. Прогнозирование химической обстановки проводится заблаговременно и осуществляется с использованием справочников, ЭВМ.

3. Мероприятия по защите населения от СДЯВ

Защита от АХОВ представляет собой комплекс мероприятий осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала предприятия и населения проживающего вблизи химически опасного объекта.

В организацию надежной защиты населения положены два основных принципа:

1)заблаговременность подготовки органов управления, сил и средств ГСЧС и обучение населения способам защиты от АХОВ;

2)дифференцированный подход к выбору способов защиты и мероприятий по их обеспечивающих, с учётом степени потенциальной опасности для проживания людей.

Заблаговременная подготовка включает организационные и инженернотехнические мероприятия по предупреждению возможных аварий на химически опасных объектах, которые направлены как на выявление, так и на устранение причин аварий, максимальное снижение возможных разрушений и потерь. Они должны также создать условия для быстрейшей локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Объем и порядок осуществления мероприятий по защите персонала

предприятия и населения во многом зависит от конкретной обстановки, которая может сложиться в результате химически опасной аварии, наличии времени, сил и средств для осуществления мероприятий по защите и других факторов.

Решающее значение для защиты населения от АХОВ имеют:

подготовка диспетчерских служб ХОО, создание и функционирование локальных автоматизированных систем контроля химического заражения и оповещения населения;

накопление, хранение и содержание в готовности средств индивидуальной защиты по месту пребывания людей для использования в экстремальных условиях;

поддержание в готовности убежищ к приему укрываемых, подготовка жилых и производственных зданий к защите людей;

определение и рекогносцировка районов временного размещения эвакуированного из городов населения в случае возникновения крупной химической аварии;

подготовка и поддержание в готовности сил ГСЧС к ликвидации последствий выброса опасных веществ в окружающую среду и оказанию помощи пострадавшим;

подготовка органов управления ГСЧС и населения к умелым действиям при крупных авариях на химически опасных объектах.

Дифференцированный подход заключается в поисках конкретных способов защиты населения, которые устанавливаются на основе анализа обстановки, складывающейся при аварии на ХОО, наличия времени, сил и средств.

Основными способами защиты населения от АХОВ:

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и защитных сооружений;

временное укрытие населения в жилых и производственных зданиях;

эвакуация людей из зон возможного заражения.

Каждый из перечисленных способов может применяться самостоятельно либо в сочетании с другими, в зависимости от конкретной обстановки.

Прежде всего, защита от АХОВ организуется и осуществляется на самих химически опасных объектах, где основное внимание уделяется мероприятиям по предупреждению возможных аварий. Они носят как организационный, так и инженерно-технический характер и направлены на выявление и устранение причин аварий, максимальное снижение возможных разрушений и потерь, а также на создание условий для своевременного проведения локализации и ликвидации возможных последствий аварии.

Инженерно-технические мероприятия, проводимые на химически опасных предприятиях, направлены на снижение материального ущерба и людских потерь от возможных аварий, для этого предусматривается:

оборудование устройств, предотвращающих утечку АХОВ в случае аварии (клапаны-отсекатели, клапаны избыточного давления, сбрасывающие устройства);

усиление конструкций емкостей и коммуникаций со АХОВ и устройство над ними ограждений для защиты от повреждений обломками строительных конструкций при аварии;

размещение под хранилищами со АХОВ аварийных резервуаров;

рассредоточение запасов АХОВ и размещение их в заглубленных хранилищах;

оборудование помещений и промышленных площадок стационарными системами выявления аварий и аварийной сигнализацией.

Основное значение в мероприятиях по защите персонала предприятия и населения уделяется оповещению о химически опасных авариях. Своевременное оповещение персонала предприятия и населения позволяет снизить вероятность поражения людей. С этой целью на химически опасных предприятиях и вокруг них создаются локальные системы оповещения персонала объектов и населения близлежащих районов. Системы оповещения включают в себя аппаратуру и обслуживающий ее персонал.

ЛЕКЦИЯ 6.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ. СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ИЛУЧЕНИЙ

Источники ионизирующих излучений. Методы их регистрации

1.Понятие радиационного фона. Естественный радиационный фон и его источники: космическое излучение и земная радиация.

2.Искусственные источники ионизирующих излучений.

3.Способы обнаружения и измерения радиоактивных излучений.

1. Понятие радиационного фона. Естественный радиационный фон и его источники: космическое излучение и земная радиация.

Технологически измененный фон определяется излучением от естественных источников ионизирующего излучения, который не имел бы места, если бы не использующийся технологический процесс. Причинами такого изменения фона могут являться выбросы тепловых электростанций, строительная индустрия и другие источники.

Радиационный фон в пределах:

0,1 – 0,2 мкЗв/ч (10 –20 мкР/ч) считается нормальным, 0,2 – 0,6 мкЗв/ч (20 –60 мкР/ч) считается допустимым, 0,6 – 1,2 мкЗв/ч (60 – 120 мкР/ч считается повышенным.\

Основную часть облучения население земного шара получает от естественных источников радиации. Большинство из них таковы, что избежать облучения от них совершенно невозможно. На протяжении всей истории существования Земли разные виды излучения падают на поверхность Земли из космоса и поступают от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре. Человек подвергается облучению двумя способами. Радиоактивные вещества могут находиться вне организма и облучать его снаружи; в этом случае говорят о внешнем облучении. Радиоактивные вещества могут оказаться в воздухе, которым дышит человек, в пище или в воде и попасть внутрь организма. Такой способ облучения называют внутренним. Облучению от естественных источников радиации подвергается любой житель Земли, однако одни из них получают большие дозы, чем другие. Это зависит, в частности, от того, где они живут. Уровень радиации в некоторых местах земного шара, там, где залегают особенно радиоактивные породы, оказывается значительно выше среднего, а в других местах – соответственно ниже. Доза облучения зависит также от образа жизни людей. Применение некоторых строительных материалов, использование газа для приготовления пищи, открытых угольных жаровен, герметизация помещений и даже полеты на самолетах – все это увеличивает уровень облучения за счет естественных источников радиации. Земные источники

радиации в сумме ответственны за большую часть облучения, которому подвергается человек за счет естественной радиации. В среднем они обеспечивают 5/6 годовой эффективной эквивалентной дозы, получаемой населением, в основном вследствие внутреннего облучения. Остальную часть вносят космические лучи, главным образом путем внешнего облучения. В этой главе мы рассмотрим вначале данные о внешнем облучении от источников космического и земного происхождения, затем остановимся на внутреннем облучении, причем особое внимание уделим радону – радиоактивному газу, который вносит самый большой вклад в среднюю дозу облучения населения из всех источников естественной радиации. Наконец, в ней будут рассмотрены некоторые стороны деятельности человека, в том числе использование угля и удобрений, которые способствуют извлечению радиоактивных веществ из земной коры и увеличивают уровень облучения людей от естественных источников радиации.

1.1. Космические излучения

Космические излучения приходят к нам в основном из глубин Вселенной, но некоторая их часть рождается на Солнце во время солнечных вспышек.Каждую секунду на площадь в 1 м2 через границу атмосферы из космоса в направлении земной поверхности влетает более 10 тыс. заряженных частиц.

Космические излучения подразделяются на галактические и солнечные. Галактические, в свою очередь, бывают первичными и вторичными. Первичное галактическое излучение представляет собой поток частиц, падающих в земную атмосферу и идущих из глубины космоса со скоростью света. Оно состоит из протонов (около 92 %) и альфа-частиц (примерно 6 %). В небольших количествах (около 2 %) в них присутствуют ядра легких элементов (Li, Be, B, C, N, O, F), электроны, нейтроны и фотоны. Энергия такого излучения огромна и колеблется в диапазоне от 1 до 1012 ГэВ, что в миллиард раз превышает уровень энергий, достигнутых на самых современных ускорителях. При энергиях свыше 103 МэВ плотность потока протонов падает. При энергиях меньше 103 МэВ состав первичного галактического излучения сильно меняется. На него воздействует магнитное поле Земли, которое отклоняет низкоэнергетическое излучение обратно в космическое пространство. Первичное галактическое излучение в результате взаимодействия с атомами элементов атмосферы почти полностью исчезает на высоте 20 км.

Вторичное галактическое излучение имеет гораздо более сложный состав и состоит практически из всех известных в настоящее время элементарных частиц. Оно образуется в результате ядерных

взаимодействий между первичным излучением с ядрами атомов, входящих

всостав земной атмосферы. Каждая частица из первичного излучения, благодаря высокой энергии, вызывает целый каскад частиц, которые, в свою очередь, взаимодействуя с ядрами, вызывают ряд следующих ядерных превращений. У поверхности Земли вторичное излучение состоит

восновном из фотонов, электронов, позитронов, других ядерных частиц, а также небольшой доли нейтронов. Нейтронная компонента возникает в результате расщепления ядер высокоэнергетическими частицами. Состав и интенсивность вторичного галактического излучения зависят от высоты над уровнем моря, географической широты и изменяются во времени в соответствии с 11-летним циклом солнечной активности. Максимальная интенсивность вторичного галактического излучения наблюдается на высоте 20–25 км. На высотах свыше 40–45 км преобладает первичное излучение.

Врезультате взаимодействия первичного и вторичного излучений с ядрами элементов атмосферы образуются так называемые космогенные

радионуклиды. К ним относятся: 31H , 104 Be , 146 C, 2211Na , 2411Na , 1635S , 1736 Cl, 1739 Cl и другие.

Солнечное излучение образуется во время солнечных вспышек, характеризуется относительно низкой энергией (40–50 МэВ) и не приводит к существенному увеличению дозы внешнего облучения на поверхности Земли. Однако в верхних слоях атмосферы мощность поглощенной дозы может на очень короткое время увеличиваться в 100 и более раз.

Нет такого места на Земле, куда бы не падал этот невидимый космический душ. Но одни участки земной поверхности более подвержены его действию, чем другие. Северный и Южный полюсы получают больше радиации, чем экваториальные области, из-за наличия у Земли магнитного поля, отклоняющего заряженные частицы, из которых в основном и состоят космические излучения. Учитывая состав и энергию излучения у поверхности Земли, коэффициент его качества принято считать 1,1. Основными космогенными радионуклидами – источниками внешнего излучения – являются 104 Ве, 2211Na , 2411Na . Средняя суммарная

эквивалентная доза внешнего излучения, создаваемая всеми компонентами космического излучения на уровне моря, в год составляет 0,32 мЗв. На высоте 4–5 км величина этой дозы уже 5 мЗв в год, а на высоте 20 км достигает 13 мЗв/ч. При орбитальных полетах космонавты подвергаются сравнительно небольшому облучению – 0,05 мЗв/сут. И для таких полетов не требуется специальной защиты.

Приводимые выше числа относятся к дозам внешнего облучения, доза за счет внутреннего облучения, формируемая космогенными радионуклидами, невелика, и из более 20 таких элементов заметный вклад

в дозу вносят лишь два: тритий 31Н и изотоп углерода 146 С.

Тритий с периодом полураспада 12,3 года в основном входит в состав молекулы воды и в этом виде участвует в круговороте воды в природе. Радиоактивный углерод (Т1/2 – 5730 лет) используется в так называемом радионуклидном анализе.

Таким образом, суммарная мощность эквивалентной дозы, получаемой от космического излучения, составляет примерно 0,33 мЗв/год, для населения нашей республики доза составляет 0,37 мЗв/год.

1.2. Излучения земного происхождения

Основными источниками излучения земного происхождения являются радионуклиды, присутствующие в различных природных средах и объектах окружающей среды с момента образования Земли. К ним относятся две группы естественных радионуклидов: первая – это радионуклиды уранорадиевого и ториевого семейств, которые берут свое

начало от 238 U и |

232 Th |

(всего |

82 радионуклида), вторая – |

это |

11 |

||

92 |

90 |

|

|

|

семейств (40 |

|

|

долгоживущих радионуклидов, находящихся вне |

этих |

К, |

|||||

|

|

|

|

|

|

19 |

|

2048 Ca , 3787 Rb , 4096 Zr , |

11549 In , |

13857 La , |

14258Ce , 14460 Nd , |

14762Sm , |

17871Lu , |

18775Re ), |

|

относящихся к элементам середины таблицы Менделеева.

Из второй группы радионуклидов лишь 4019 К играет заметную роль в

облучении человека. Его период полураспада равен 1,3 109 лет. В природном калии содержится 0,01 % радиоактивного вещества и это соотношение постоянно везде, где бы калий ни встречался. Смесь изотопов калия входит в состав мышечной ткани.

Поверхностная активность 4019 К в почве на уровне корневой системы растений (слой толщиной 20 см) – 300 Бк/м2. Удельная активность 4019 К в

овощах и фруктах и других продуктах питания составляет 80–150 Бк/кг. Внешнее гамма-облучение человека от указанных выше

естественных радионуклидов обусловлено их присутствием в различных природных средах (почве, приземном воздухе, гидросфере, биосфере).

Мощность дозы, обусловленная внешним облучением за счет радионуклидов земного происхождения, составляет приблизительно 0,38 мЗв/год. Однако эта величина может существенно колебаться в зависимости от регионов Земли, где различие в содержании урана и тория может приводить к существенному большому значению эквивалентной дозы по сравнению со средним значением.

Некоторые группы населения получают в среднем 1 мЗв/год, а около 1,5 % – более 1,4 мЗв/год. Есть, однако, такие места, где уровни земной