- •1.Понятие метода и методики анализа. Характеристики методики.

- •2. Физ. Основы рефрактометрического метода. Коэффициент преломления.

- •3. Дисперсия показателя преломления. Зависимость показателей преломления от температуры, давления. Мольная рефракция.

- •4. Приборы рефрактометрического анализа.

- •5. Применение рефрактометрии для идентификации в-ва и контроля качества.

- •6. Физ. Основы поляриметрического метода.

- •7. Зав-мость угла вращения плоскости поляризации от строения в-ва.

- •10. Физ. Основы нефелометрии и турбидиметрии.

- •11. Приборы нефелометрического анализа.

- •12. Применение нефелометрии и турбидиметрии.

- •13. Основные характеристики электромагнитного излучения. Классификация методов спектрального анализа.

- •14.Физ. Основы спектрального анализа.

- •15. Типы и хар-тер электронных переходов.

- •16. Зависимость числа доп.Энерг.Сост. От положения в таблице.

- •17. Классиф. Хим.Элементов по способности к возбужд. И иониз.

- •18. Схемы энергетических переходов в атомах.

- •20. Зависимость длин волн рез.Спектр.Линий от полож.В таблице.

- •22. Факторы, влияющие на интенсивность спектр.Линий в спектрах атомной эмиссии.

- •23. Ширина спектральной линии. Причины уширения.

- •24. Схемы энергетических переходов в молекулах.

- •26*. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в пламенной атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •27. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в дуговой и искровой атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •25. Блок-схема и функции основных узлов атомно-эмиссионного спектрометра. Основные характеристики атомно-эмиссионных спектрометров.

- •28. Устройство и принцип действия трехтрубчатого плазмотрона для атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой.

- •29. Способы выделения аналитических спектральных линий элементов из полихроматического излучения анализируемого образца. Схема и принцип действия монохроматора дисперсионного типа.

- •30. Типы детекторов атомно-эмиссионных спектрометров. Принцип их действия.

- •33. Достоинства и недостатки фотографической регистрации спектров атомной эмиссии.

- •31. Основы качественного атомно-эмиссионного анализа. Определение длин волн характеристических спектральных линий элементов.

- •33. Определение интенсивности спектральной линии элемента при фотографической регистрации спектра.

- •34. Полуколич. Метод сравнения в атомно-эмиссионном анализе.

- •35. Полуколичественный метод гомологических пар в атомно-эмиссионном анализе.

- •36. Полуколичественный метод появления и усиления спектральных линий в атомно-эмиссионном анализе.

- •32. Уравнение Ломакина-Шейбе.

- •37. Методы точного количественного атомно-эмиссионного анализа с использованием стандартов.

- •38-39. Общие положения теории аас.

- •41. Пламенная атомизация в атомно-абсорбционном анализе: условия проведения, механизм

- •29. Монохроматоры

- •39. Конструкция и принцип действия безэлектродной газоразрядной лампы.

- •30. Детекторы

- •26. Подготовка проб к анализу методами оптической атомной спектроскопии

- •45. Физические основы рентгеноспектрального анализа.

- •46. Схема возбуждения и испускания рентгеновских спектральных линий. Критический край поглощения.

- •47. Диспергирующие и детектирующие устройства рентгеновских спектрометров.

- •48. Основы кач-го и кол-го рентгеноспектрального анализа

- •49. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-эмиссионного анализа.

- •50. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-флуоресцентного анализа.

4. Приборы рефрактометрического анализа.

Рефрактометры типа Аббе: важнейшая особенность состоит в использовании «белого» света, дневного или электрического, причем отсчет по прибору дает показатель преломления, равный показателю nD, измеренному дли монохроматического света желтой линии D в спектре натрия. На приборах типа Аббе можно изменять показатель преломления в интервале 1,2 -2,0.

Действие рефрактометра основано на явлении полного внутреннего отражения, состоящем в том, что, если луч света идет из среды 1 в среду 2, то при некотором значении утла падения =0 угол преломления х примет максимальное значение х0 = 90. При этом луч, дойдя до поверхности раздела, далее пойдет вдоль этой поверхности и, следовательно, в этом положении

sino/sin 90= n2/n1 или n2/n1 = sin0 (1)

Если направить луч в среде 1 под углом >0, то он вообще не попадает в среду 2, отразившись от поверхности раздела. Угол 0 называется предельным углом (рис.1 ). Среда 1

Рис. 1. Преломление света и полное внутреннее отражение

Главной

частью прибора являются две прямоугольные

призмы, сложенные

диагональными плоскостями, между

которыми помещается

небольшое кол-во жидкости (1-2 капли).

Плоскости призм прижимаются

друг к другу, и жидкость растекается

между ними тонким

слоем (0,1-0,2 мм).

Грань

одной из призм освещается рассеянным

светом, отраженным

от зеркала. Лучи света проходят через

призму, слой жидкости, вторую

призму, выходя из нее, попадают в окуляр

зрительной трубы. Поворачивая

призмы

относительно источника света, можно

добитьсятакого

их положения, что

часть

лучей, вошедших в первую (осветительную)

призму, испытывает полное внутреннее

отражение на границе раздела призма -

слой жидкости и благодаря этому не

попадает ни

во вторую призму, ни в окуляр. Другая

часть лучей, попадающих на границу

раздела

призма-слой жидкости под углами, меньшими

предельного, попадает в окуляр, благодаря

чему одна часть поля зрения окажется

неосвещенной, вторая

-

освещенной.

Призмы поворачивают до тех пор, пока граница раздела света и тени не совпадет с находящимся в поле окуляра крестом нитей. В этом положении отсчитывают значение показателя преломления по местонахождению указателя на шкале рефрактометра. Если показатель преломления призмы равен n, то показатель преломления исследуемого вещества nx будет равен

nx = n sin 0 (2)

зеркало

Рис. 2 Схема прохождении света в рефрактометре Аббе

Очевидно, что nx, должно быть меньше показателя преломления измерительной призмы. Устройство прибора позволяет прочесть значение nx, непосредственно но шкале рефрактометра (рис. 2).

Применение приведенного выше уравнения допустимо только при преломлении монохроматического света. При использовании «белого» света для измерении показателя преломления резкой границы света и тени в поле зрения не будет, т.к. вследствие дисперсии (зависимости преломления от длины волны) появится ряд границ различных цветов (спектр). Устранение этого явления - ахроматизация - производится с помощью специального компенсатора, расположенного в нижней части зрительной трубы.

Компенсатор состоит из двух призм Амичи, которые могут вращаться вокруг общей оси в противоположных направлениях. Призма Амичи склеена из трех частей, подобранных так, что проходя через призму, желтые лучи не меняют направления. При положении призм, показанном на рис. 3а, белый свет, пройдя через компенсатор, разложится в спектр, т.к. суммарная угловая дисперсия максимальна, а при положении призм, показанном на рис. 3б, белый свет остается переложенным (суммарная дисперсия равна 0).

Рис .3. Положение призм компенсатора

Когда на компенсатор попадает свет, разложенный на составные части на измерительной призме, поворачивая компенсатор можно подобрать такое относительное положение его призм, при котором их суммарная дисперсия равна по величине и противоположна по знаку дисперсии светового пучка, прошедшего через призменный блок рефрактометра, и суммарная дисперсия будет равна нулю. Благодаря этому разложенный ранее пучок вновь соберется в белый луч, направление которого совпадает с неизменным направлением желтого луча. В поле зрения (окуляре) появится резкая граница, положение которой соответствует лучу определенной длины волны-желтой D-линии натрия, несмотря на то, что поле зрения освещено белым светом.

Рефрактометр типа Пульфриха: отличительной особенностью этих приборов является использование источников света с линейчатым спектром (натриевые, водородные, гелиевые лампы) и измерительных призм с преломляющим углом 90°. Шкала в этих приборах градуирована в угловых единицах и нужно проводить пересчет на показатель преломления с помощью специальных таблиц. Однако с помощью рефрактометров Пульфриха можно определять показатель преломления для разных длин волн и измерять дисперсию с точностью до 10-5.

Главной частью этих приборов является прямоугольная призма, одна из граней которой расположена горизонтально, а вторая – вертикально. К горизонтальной грани приклеен цилиндрический сосуд, заполняемый испытуемой жидкостью (рис.1).

Рис 1. Схема прохождения cвета в рефрактометре Пульфриха

Свет от монохроматического источника падает на сосуд с жидкостью через собирающую (конденсорную) линзу (источник монохроматического света расположен в фокусе линзы) и направлен параллельно горизонтальной поверхности раздела жидкость - стекло. Пройдя через жидкость и призму, луч, направленный таким образом, выходит, образуя со своим первоначальным направлением угол i. В призме угол между перпендикуляром поверхности раздела и направлением этого луча является предельным, т.к. его направление было бы таким же, если бы луч а/ со стороны вертикальной грани входил в призму, попадая последовательно в жидкость и воздух. Величины nx и i связаны формулой

nx

=![]() nB2-sin2i

(1)

nB2-sin2i

(1)

где nx - показатель преломления жидкости;

nB - показатель преломлении призмы (указывается в паспорте прибора);

i - наблюдаемый угол на выходе из рефрактометра.

Для опеделения угла i перекрестие нити окуляра зрительной трубы наводят на верхнюю границу спектральной полосы и производят отсчет по шкале (градусы) и нониусу (минуты). Для проведения точных измерений необходимо термостатирование с точностью ± 0,2 °С.

Рефрактометр Пульфриха выпускается под маркой ИРФ-23. В этом приборе для расширения диапазона измеряемых показателей преломления имеется несколько сменных призм. Недостатком прибора является необходимость использования монохроматического света и значительных количеств (3-5 мл) исследуемого вещества, а также необходимость проведения пересчета снимаемых показаний в угловых единицах в значения показателя преломления и использования для этого специальных таблиц.

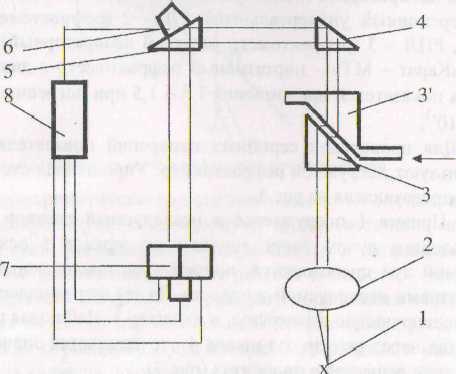

Рефрактометр автоматический непрерывный: для автоматического непрерывного контроля некоторых производствах (сахарного, нефтехимического, коксобензолъного) часто используют рефрактометры РАН. Принципиальная схема рефрактометра РАН на рис 1. Луч света от осветителя 1 проходит через линзу 2 и попадает на призму, состоящую из двух половинок - постоянной 3 и проточной 3/ . Через проточную призму 3 протекает анализируемая жидкость. Далее луч света проходит через неподвижную преломляющую призму 4 и подвижную поворотную призму 5, которая может поварачиваться вокруг своей оси при

Рис.1. Схема рефрактометра РАН

помощи мотора 6. После этого луч света попадает на двойной фотоэлемент 7. Фототоки от этих фотоэлементов попадают в командный аппарат 8. Если показатель преломления протекающей жидкости не изменяется, фототоки на фотоэлементах скомпенсированы. Если показатель преломления протекающей жидкости изменяется, это приводит к нарушению равенства освещенности фотоэлементов, т.e. фототоки двух фотоэлементов 7 оказываются не скомпенсированными. В этом случае командное устройство включает двигатель 6, который начинает вращать призму 5 до установления равновесия. Угол поворота призмы 5 будет пропорционален текущему значению показателя преломления протекающей жидкости.