- •1.Понятие метода и методики анализа. Характеристики методики.

- •2. Физ. Основы рефрактометрического метода. Коэффициент преломления.

- •3. Дисперсия показателя преломления. Зависимость показателей преломления от температуры, давления. Мольная рефракция.

- •4. Приборы рефрактометрического анализа.

- •5. Применение рефрактометрии для идентификации в-ва и контроля качества.

- •6. Физ. Основы поляриметрического метода.

- •7. Зав-мость угла вращения плоскости поляризации от строения в-ва.

- •10. Физ. Основы нефелометрии и турбидиметрии.

- •11. Приборы нефелометрического анализа.

- •12. Применение нефелометрии и турбидиметрии.

- •13. Основные характеристики электромагнитного излучения. Классификация методов спектрального анализа.

- •14.Физ. Основы спектрального анализа.

- •15. Типы и хар-тер электронных переходов.

- •16. Зависимость числа доп.Энерг.Сост. От положения в таблице.

- •17. Классиф. Хим.Элементов по способности к возбужд. И иониз.

- •18. Схемы энергетических переходов в атомах.

- •20. Зависимость длин волн рез.Спектр.Линий от полож.В таблице.

- •22. Факторы, влияющие на интенсивность спектр.Линий в спектрах атомной эмиссии.

- •23. Ширина спектральной линии. Причины уширения.

- •24. Схемы энергетических переходов в молекулах.

- •26*. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в пламенной атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •27. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в дуговой и искровой атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •25. Блок-схема и функции основных узлов атомно-эмиссионного спектрометра. Основные характеристики атомно-эмиссионных спектрометров.

- •28. Устройство и принцип действия трехтрубчатого плазмотрона для атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой.

- •29. Способы выделения аналитических спектральных линий элементов из полихроматического излучения анализируемого образца. Схема и принцип действия монохроматора дисперсионного типа.

- •30. Типы детекторов атомно-эмиссионных спектрометров. Принцип их действия.

- •33. Достоинства и недостатки фотографической регистрации спектров атомной эмиссии.

- •31. Основы качественного атомно-эмиссионного анализа. Определение длин волн характеристических спектральных линий элементов.

- •33. Определение интенсивности спектральной линии элемента при фотографической регистрации спектра.

- •34. Полуколич. Метод сравнения в атомно-эмиссионном анализе.

- •35. Полуколичественный метод гомологических пар в атомно-эмиссионном анализе.

- •36. Полуколичественный метод появления и усиления спектральных линий в атомно-эмиссионном анализе.

- •32. Уравнение Ломакина-Шейбе.

- •37. Методы точного количественного атомно-эмиссионного анализа с использованием стандартов.

- •38-39. Общие положения теории аас.

- •41. Пламенная атомизация в атомно-абсорбционном анализе: условия проведения, механизм

- •29. Монохроматоры

- •39. Конструкция и принцип действия безэлектродной газоразрядной лампы.

- •30. Детекторы

- •26. Подготовка проб к анализу методами оптической атомной спектроскопии

- •45. Физические основы рентгеноспектрального анализа.

- •46. Схема возбуждения и испускания рентгеновских спектральных линий. Критический край поглощения.

- •47. Диспергирующие и детектирующие устройства рентгеновских спектрометров.

- •48. Основы кач-го и кол-го рентгеноспектрального анализа

- •49. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-эмиссионного анализа.

- •50. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-флуоресцентного анализа.

1.Понятие метода и методики анализа. Характеристики методики.

Метод исследования - это определение принципов, положенных в основу исследования безотносительно к конкретному объекту и исследуемому веществу.

Методика исследования - это подробное описание всех условий и операций проведения исследования определенного объекта.

Чувствительность метода или методики выражается тем минимальным кол-вом вещ-ва, которое можно обнаруживать или определять данным методом по данной методике, т.е. способность используемого метода обнаружить разницу между очень малыми изменениями какого-то св-ва вещ-ва и обнаруживать и/или определять благодаря этому очень малые кол-ва вещ-ва. В более узком смысле это понятие применяют к малым кол-вам вещ-ва или концентрациям, которые могут быть вообще обнаружены. Чаще всего для хар-к чувствительности применяют термин нижний предел обнаружения.

Нижний предел обнаружения хар-ет возможность определения разности между полезным сигналом определяемого элемента и сигналом холостого опыта, величина которой зависит от вида связи между измеряемым сигналом и кол-вом присутствующего вещ-ва. Чем больше концентрационная чувствительность (т.е. чем больше тангенс угла наклона кривой, отражающей зависимость величины сигнала от кол-ва присутствующего вещ-ва), тем ниже предел обнаружения.

Абсолютный предел обнаружения - минимальное определяемое кол-во вещ-ва, выраженное в микрограммах (1мкг – 10-6г), нанограммах(1нг = 10-9г), пикограммах (1пг=10 -12г).

Относительный предел обнаружения - это минимальная обнаруживаемая концентрация, выраженная в процентах, частях на миллион, микрограммах на грамм, микрограммах на миллиметр.

Избирательность метода или методики - это хар-ка, показывающая их способность обнаруживать или определять нужные компоненты без помех со стороны других компонентов, присутствующих в пробе. Чем большее кол-во компонентов пробы не оказывает влияние на обнаружение или определение нужного компонента, тем более избирательным (селективным) при данных условиях является метод. Если метод или методика позволяют обнаруживать или определять только один компонент, то его называют специфичным.

Универсальность метода или методики - возможность обнаруживать или определять многие компоненты. Высокая избирательность метода и его универсальность не противоречат друг другу.

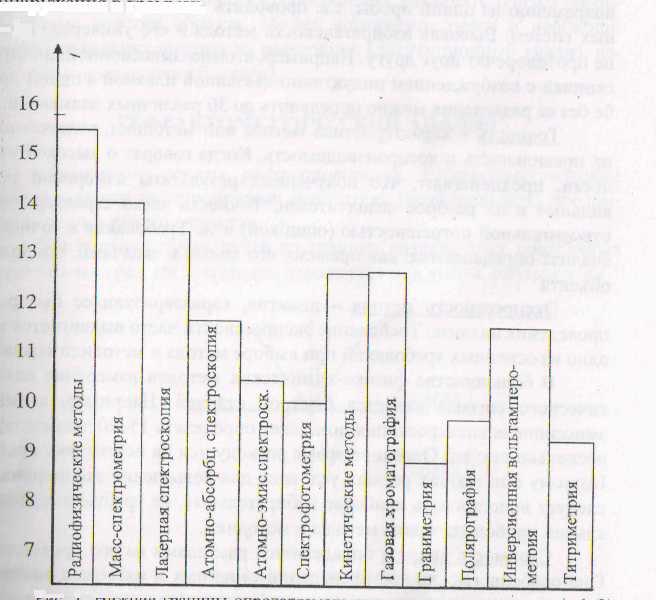

Рис. 1 Нижние границы определяемого содержания компонентов (- lgQ) для некоторых методов анализа.

Точность – хар-ка метода или методики, включающая их правильность и воспроизводимость. Когда говорят о высокой точности, предполагают, что полученные результаты измерений правильные и их разброс незначителен. Точность часто хар-ют относительной погрешностью (ошибкой) в %. Требования к точности анализа определяются его целью и задачами, природой объекта.

Экспрессность метода - понятие, хар-ющее быстроту проведения анализа. Требование экспрессности часто выдвигается как одно из основных требований при выборе метода и методики анализа.

В большинстве физико-химических методов измерение аналитического сигнала является быстрой стадией. Например, атомно-эмиссионная спектроскопия позволяет определять 15-20 элементов за несколько секунд. Основное время расходуется на подготовку пробы. Поэтому при прочих равных условиях для повышения экспрессности следует использовать наиболее избирательные, не требующие специальной пробоподготовки методы и методики.

Стоимость анализа опред-ся расходами на его проведение. Она особенно важна при проведении серийных и массовых анализов и зависит от стоимости используемой аппаратуры, реактивов, расходуемого рабочего времени и иногда самого исследуемого образца. Основной вклад в стоимость метода вносит используемая аппаратура. В связи с этим наиболее дешевыми являются титриметрический, гравиметрический и потенциометрический методы. Наиболее высока стоимость аппаратуры, используемой в масс-спектрометрии, атомно-эмиссионной, ЯМР- и ЭПР-спектроскопии.

Кроме указанных хар-к, при выборе метода анализа м/б существенны и такие специфические требования, как проведение анализа без разрушения образца (недеструктивный анализ), локальность анализа (анализ вкраплений, микрофаз, послойный анализ пленок), при котором вводят новую хар-ку - пространственное разрешение, т.е. способность различать близко расположенные участки образца.