Волновая оптика и квантовая физика_2010

.pdfтой же частоты и вращающихся во взаимно противоположных направлениях с одинаковой угловой скоростью, векторы их на- пряженностей Е1 и Е2 равны половине амплитуды вектора Е (рис.4.17 б). В оптически активной среде волны Е1 и Е2 распро- страняются с разными угловыми скоростями ω1 ≠ ω2. На выходе из слоя толщиной l волны Е1 и Е2 складываются (рис. 4.17 в), но между ними возникает сдвиг фаз ϕ, пропорциональный тол- щине слоя l. Плоскость поляризации на выходе (О'О') оказыва- ется повернутой относительно плоскости поляризации на входе

(ОО) на угол поворота ϕ/2.

М. Фарадеем (1845г.) было установлено, что вещества, не обладающие естественной оптической активностью, приобре- тают ее под действием магнитного поля. Это явление называется

эффектом Фарадея или магнитным вращением плоскости по-

ляризации. Угол поворота плоскости поляризации пропорциона- лен напряженности магнитного поля Н и длине пути света в ве- ществе

ϕ = V H l,

где V – постоянная Верде (или удельное магнитное вращение), которая зависит от природы вещества и длины волны света. На- правление магнитного вращения плоскости поляризации опре- деляется направлением магнитного поля и не зависит от направ- ления распространения луча. Так, если отразить луч света с по- мощью зеркала и заставить пройти через намагниченное веще- ство еще раз в обратном направлении, то угол поворота плоско- сти поляризации удвоится. Этим эффект Фарадея отличается от вращения плоскости поляризации света в естественных оптиче- ски активных средах.

Магнитное вращение плоскости поляризации обусловле- но возникающей под действием магнитного поля прецессией электронных орбит. Оптически активное вещество под дей- ствием магнитного поля приобретает дополнительную способ- ность вращать плоскость поляризации и угол поворота будет ра-

61

вен сумме углов поворота, обусловленных естественной и ис- кусственной оптическими активностями.

Явление вращения плоскости поляризации лежит в ос- нове метода определения концентрации растворов оптически активных веществ. Этот метод называется поляриметрией, а при определении содержания сахара − сахариметрией. Поляримет- ры и сахариметры успешно используются в пищевой промыш- ленности, в медицине, при исследовании биополимеров.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕТА С ВЕЩЕСТВОМ

Переменное электромагнитное поле световой волны, рас- пространяющейся в диэлектрической среде, вызывает вынуж- денные колебания связанных зарядов (электронов и ионов), вхо- дящих в состав молекул среды, т.е. свет взаимодействует с ве- ществом. Внешние электроны диэлектрика связаны с атомом не жестко и под влиянием внешнего поля электромагнитной волны испытывают смещение. Это смещение описывается гармониче- ской функцией, т.е. электрон совершает гармонические колеба- ния. Результатом таких колебаний являются вторичные волны, источниками которых являются электроны вещества. Рассмот- рим несколько частных случаев взаимодействия световых волн с веществом.

5.1. Поглощение света

Пусть на вещество (это может быть газ, жидкость или твердое тело) падает электромагнитная волна. Из оптических опытов известно, что, по мере распространения световой волны в веществе, ее интенсивность постепенно уменьшается. Явление

уменьшения энергии световой волны при ее распространении в веществе, происходящее вследствие преобразования энергии волны во внутреннюю энергию вещества или в энергию вторич- ного излучения, имеющего другой спектр и другие направления

62

распространения, называется поглощением света. Поглощение света может вызвать нагревание вещества, возбуждение или ио- низацию атомов, а также другие процессы в веществе.

В 1729 г. один из основателей фотометрии французский ученый Пьер Бугер эспериментально установил закон поглоще- ния света, который позднее, в 1760 г., теоретически был доказан немецким ученым Иоганном Генрихом Ламбертом. Закон, полу-

чивший название закона Бугера – Ламберта, имеет вид:

I = I0e−αx ,

где I0 и I – интенсивности световой волны на входе и выходе из вещества, α – показатель поглощения среды, который зависит от химической природы и состояния вещества, а также от длины волны падающего света и не зависит от его интенсивности. По- казатель поглощения равен величине, обратной такой толщине образца, по мере прохождения которой I0 уменьшается в е =2,72 раз. Для разбавленных растворов показатель поглощения про- порционален концентрации раствора с (закон Бера): α = сb, где b – постоянная Бера, не зависящая от концентрации. Интенсив- ность световой волны, прошедшей через разбавленный раствор определяется законом Бугера-Ламберта-Бера:

I =I 0e−bcx .

Вещества, в которых атомы находятся на значительных расстояниях друг от друга (газы, пары металлов), обладают так назывемыми линейчатыми спектрами поглощения. Это значит, что их α близок к нулю и только в очень узких спектральных областях порядка 10-12-10-11м α достигает больших значений. Происходит это в области частот, близких к собсвенным часто- там колебания электронов в атомах. Спектр поглощения имеет вид отдельных узких линий. Диэлектрики поглощают свет бо- лее-менее селективно и для них наблюдаются широкие области, где α отличен от нуля, т.е. жидкие и твердые диэлектрики имеют сплошной спектр поглощения. Металлы непрозрачны для света.

63

Они содержат огромное число электронов проводимости, кото- рые под действием света совершают переменное движение и из- лучают вторичные волны. В результате наложения первичной волны, падающей на поверхность металла, и вторичных волн образуется интенсивная отраженная волна и сравнительно сла- бая волна, проходящая в металле. Поэтому показатели поглоще- ния металлов незначительны.

5.2 Дисперсия света

Электромагнитная волна, а, значит, и световая волна, распространяется внутри вещества с фазовой скоростью υ < c. Напомним, что фазовая скорость υ = ω ⁄ k – это скорость распро- странения определенной фазы волны. Отношение n =с / υ, т.е. абсолютный показатель преломления среды показывает, во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в данной среде (см. раздел 1.1). Оказывается, что показатель пре- ломления всех прозрачных сред имеет различные значения для различных длин волн падающего света.

Зависимость показателя преломления n вещества от частоты или длины волны падающего на вещество света назы-

вается дисперсией света. Можно записать: n = f(ν); n = f(λ).

Фазовая скорость света, следовательно, также есть функ-

ция частоты или длины волны света:

υ = f(ν); υ = f(λ).

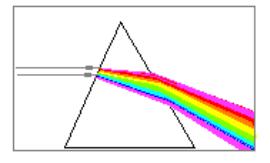

Следствием дисперсии световых волн является разложение пуч- ка белого света в спектр при прохождении его через призму. Призматические спектры были известны людям издавна, стек- лянные призмы даже продавались для развлечения. Это явление объяснил Ньютон 6 февраля 1672 г. на заседании Королевского научного общества, сделав сообщение на тему “Новая теория света и цветов”. В этом сообщении Ньютон утверждал, что “наиболее удивительная и чудесная смесь цветов – белый свет”.

64

Явление разложения бе- |

|

|

|

||

лого света на составляю- |

|

|

|

||

Белый |

|

|

|||

щие Ньютон назвал дис- |

|

|

|||

свет |

|

|

|||

персией (от лат. dispersio - |

|

|

|||

|

|

Спектр |

|||

|

|

||||

рассеяние). |

Призматиче- |

|

|

||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

ский спектр изображен на |

|

|

|

||

рис. 5.1. В данном случае, |

|

|

|

||

в отличие от дифракци- |

|

|

|

||

онных спектров, свет бо- |

Рис. 5.1. Дисперсия света в |

||||

лее коротких волн (фио- |

стеклянной призме |

||||

летовых) |

преломляется |

||||

|

|

|

|||

призмой больше, чем длинных (красных). Световые лучи распо- лагаются в спектре по значениям показателя преломления n, ко- торый для всех прозрачных веществ с увеличением длины вол- ны уменьшается.

Зависимость n(ν) или n(λ) имеет нелинейный и немоно- тонный характер. Существуют области частот, для которых n увеличивается с ростом ν (или, что то же самое, уменьшается с ростом λ). Для этих областей частот выполняются условия:

dn |

> 0, |

dn |

< 0 . |

|

dλ |

||

dν |

|

||

В данном случае мы имеем дело с нормальной дисперсией света. Нормальная дисперсия наблюдается у веществ, прозрачных для света. Например, обычное стекло прозрачно для видимого света и в данном диапазоне частот наблюдается нормальная диспер- сия света в стекле. При нормальной дисперсии групповая ско- рость световых волн в веществе меньше фазовой, u < υ.

Дисперсия света называется аномальной, если с ростом частоты показатель преломления уменьшается (или с ростом длины волны - увеличивается), т.е.

dn |

< 0, |

dn |

> 0 . |

|

dλ |

||

dν |

|

||

65

У обычного стекла аномальная дисперсия обнаруживает- ся в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне световых волн. При аномальной дисперсии групповая скорость больше фазовой u > υ.

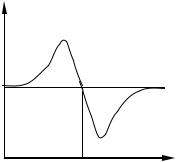

Явление дисперсии объясняется с помощью электронной теории Лоренца. В этой теории дисперсия света рассматривается как результат взаимодействия электромагнитных волн с заря- женными частицами, входящими в состав вещества и совер- шающими вынужденные колебания в переменном электромаг-

нитном поле волны с частотой

n |

А |

данной волны. При приближении |

|

|

частоты световой волны к частоте |

||

|

|

||

1 |

|

собственных колебаний электро- |

|

|

нов возникает явление резонанса, |

||

|

|

обусловливающее |

поглощение |

|

|

света. Наличие собственной час- |

|

|

|

тоты колебаний приводит к зави- |

|

Bсимости n от ν, передающей весь

ν0 |

ход дисперсии света как вблизи |

||||

Рис. 5.2. Нормальная и |

полос поглощения, так и вдали от |

||||

них (рис. 5.2). На рисунке АВ – |

|||||

аномальная дисперсия |

|||||

область |

аномальной дисперсии, |

||||

света в веществе |

наблюдающейся вблизи резо- |

||||

|

|

нансной частоты, остальные уча- |

|||

стки описывают нормальную дисперсию. |

|||||

Отношение D = |

dn |

, или D = |

dn |

называется дисперсией |

|

dν |

dλ |

||||

|

|

|

|||

вещества. Дисперсией света объясняется явление радуги, игра цветов в драгоценных камнях и на хрустале и многие другие яв- ления.

66

5.3. Отражение и пропускание света. Окраска тел в природе

Отражение света – это явление, заключающееся в том, что при падении света из первой среды на границу раздела со второй средой, взаимодействие света с веществом приводит к появлению световой волны, распространяющейся от границы раздела в первую среду. Несамосветящиеся тела становятся ви- димыми благодаря отражению света от их поверхности. Данное явление тесно связано с явлениями преломления и поглощения света. Интенсивность отраженного света зависит от угла паде- ния, поляризации падающего пучка лучей, показателей прелом- ления обеих сред и характеризуется коэффициентом отражения R:

R = I отр ,

I 0

где Iотр – интенсивность отраженного света. Коэффициент отра- жения всегда меньше единицы. Если неровности поверхности границы раздела малы по сравнению с длиной волны падающего света, то имеет место правильное, или зеркальное отражение света. Если же размеры неровностей соизмеримы с длиной вол- ны или больше нее, то отражение называется диффузным. При зеркальном отражении фаза отраженного луча скачкообразно меняется. В случае нормального падения на оптически более плотную среду фаза отраженной волны сдвигается на π. Наи- большим коэффициентом отражения обладают металлы и имен- но этим объясняется использование металлизированных по- верхностей в зеркалах.

Пропускание света – это прохождение света сквозь среду без изменения набора частот составляющих его монохроматиче- ских волн и их относительной интенсивности. Процесс пропус- кания характеризуется коэффициентом пропускания Т, который зависит от размеров тела и состояния его поверхности, а также

67

от спектрального состава, поляризации падающего света и угла падения:

Т = I проп ,

I 0

где Iпроп – интенсивность света, пропущенного веществом. Ко- эффициент пропускания также всегда меньше единицы. Лучше всего пропускают свет прозрачные тела. Так, коэффициент про- пускания обычного стекла близок к единице.

На основе вышеизложенного материала можно понять, от чего зависит окраска окружающих нас тел. Каждое тело, взаи- модействуя со светом, имеет способность поглощать, пропус- кать или отражать свет тех или иных длин волн. Если тело хо- рошо поглощает падающий на него свет, а отражает и пропуска- ет плохо, оно черное и непрозрачное, как, например, сажа. Бе- лые тела наоборот хорошо отражают падающий на них свет, а поглощают плохо. Окраска всех непрозрачных тел определяется тем, какие длины волн тело лучше отражает. Тело, для которого коэффициент отражения красных длин волн значительно боль- ше коэффициентов отражения других волн, будет красным и т.п. Окраска всех прозрачных тел определяется тем, какие длины волн тело лучше пропускает. Прозрачное тело будет бесцвет- ным, если оно поглощает свет всех цветов в одинаковой мере и таким образом, в прошедшем свете не будет нарушено соотно- шение между различными составляющими белого света. Если же прозрачное тело обладает избирательным поглощением, то оно приобретает определенную окраску. Прозрачное тело, для которого коэффициент пропускания фиолетовых длин волн зна- чительно больше коэффициентов пропускания других волн, бу- дет фиолетовым и т.п. На этом свойстве основано изготовление светофильтров. Например, красный светофильтр изготавливают из стекла, которое менее всех поглощает и лучше всех пропус- кает свет красных длин волн. Если на такое стекло направить зеленый или синий свет, то оно будет казаться черным.

68

5.4. Рассеяние света

Рассеянием света называется явление преобразования света веществом, сопровождающееся изменением направления

распространения света и проявляющееся как несобственное свечение вещества. Это свечение обусловлено вынужденными колебаниями электронов в молекулах рассеивающей среды под действием падающего света. Падающая световая волна возбуж- дает в частицах среды вынужденные колебания электрических зарядов, которые становятся источниками вторичных световых волн. Если фаза рассеянной волны однозначно определяется фа- зой падающей волны, то такое рассеяние называется когерент- ным. В противном случае рассеяние некогерентно. Упрощенно процесс можно представить себе как поглощение фотона hν и испускание нового фотона hν΄. Если ν = ν΄, рассеяние называется Рэлеевским, или упругим. Если ν ≠ ν΄, рассеяние сопровождается перераспределением энергии между излучением и веществом и его называют неупругим.

Явление может возникнуть только в оптически неодно- родной среде, т.е. в такой среде, в которой показатель прелом- ления нерегулярно изменяется от точки к точке. Подобные сре- ды называются мутными. К ним относятся:

1.Дым (система газ – твердые частицы);

2.Туман (газ – частицы жидкости);

3.Суспензии (частицы одной жидкости в другой);

4.Эмульсии (твердые частицы в жидкости);

5.Опалы (твердые частицы в аморфном твердом теле). Для рассеяния в оптически неоднородной среде необхо-

димо рассмотреть два случая:

1. Расстояние между неоднородностями и их размеры много больше длины волны падающего света r >> λ. В данном случае неоднородности ведут себя как независимые вторичные источники света. Такие частицы рассеивают свет практически равномерно по всем частотам, излучаемые ими волны

69

некогерентны между собой и не интерферируют, а рассеиваются по всем направлениям. Примером таких рассеивающих систем могут служить тучи и облака – это газообразные среды, содер- жащие капельки воды и кристаллы льда. Они рассеивают свет всех частот в равной мере и поэтому кажутся белыми или серы- ми в тени.

2. Расстояние между неоднородностями и их размеры меньше длины волны падающего света r < λ. В данном случае рассеяние называется явлением Тиндаля. Его можно наблюдать при прохождении яркого пучка света через слой воздуха, запол- ненного дымом. При наблюдении сбоку, т.е. в рассеянном свете, среда кажется голубоватой. В проходящем свете среда кажется красноватой. В данном случае для рассеянного света выполня-

ется закон Рэлея: интенсивность рассеянного света обратно пропорциональна его длине волны в четвертой степени:

Ι λ14 .

Коэффициент пропорциональности сложен, зависит от многих факторов и мы его не рассматриваем. Из этой формулы следует, что интенсивность рассеянного света коротковолновой части света (голубой) больше, чем длинноволновой (красной). Рассеяние света может наблюдаться также и в чистых средах, не содержащих каких-либо частиц примесей. Оно называется мо- лекулярным рассеянием света и обусловлено, как впервые пред- положил польский физик М. Смолуховский (1908 г.), флуктуа- циями плотности, возникающими в процессе хаотического теп- лового движения молекул среды. Флуктуации плотности атмо- сферы, образованные молекулами азота и кислорода по разме- рам меньше длин волн, составляющих белый свет, т.е. r << λ. Рассеяние на этих неоднородностях среды подчиняется закону Рэлея и преобладать в рассеянном свете будет коротковолновая область спектра. Молекулярным рассеянием в атмосфере корот- коволновой части солнечного света объясняется голубой цвет

70