Волновая оптика и квантовая физика_2010

.pdf

4.ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА

4.1.Естественный и поляризованный свет

Из теории Максвелла сле- |

|

|

|

||

дует, что свет представляет по- |

|

|

|

||

перечную электромагнитную вол- |

|

|

|

||

ну: векторы напряженностей элек- |

|

|

|

||

трического Е и магнитного H полей |

|

|

|

||

взаимно перпендикулярны и колеб- |

|

|

|

||

лются |

перпендикулярно |

вектору |

а) |

б) |

в) |

распространения волны (см. раздел |

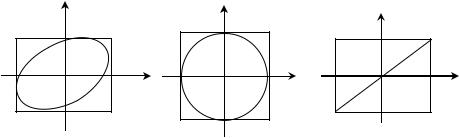

Рис.4.1. Виды света: |

|

|||

1. 3. рис. 1.3). Для описания поля- |

|

||||

ризации достаточно знать поведе- |

а – естественный; |

|

|||

ние лишь одного из векторов. |

б – частично поляризованный; |

||||

Обычно |

таким вектором |

является |

в – поляризованный. |

|

|

световой вектор или вектор напряженности Е электрического поля. Поскольку свет представляет собой совокупность свето- вых волн, излучаемых множеством отдельных атомов, атомы же излучают световые волны независимо друг от друга, в естест- венном луче представлены световые волны со всевозможными равновероятными колебаниями векторов Еi (рис. 4.1 а). Свет, в котором существует преимущественная (но не единственная) ориентация колебаний векторов Еi для всех волн называется

частично поляризованным (рис. 4.1 б). Степень поляризации

света определяется выражением:

Р = I max − I min I max + I min

где Imax –интенсивность колебаний преобладающего направле- ния; Imin - интенсивность колебаний в направлении, перпендику- лярном преобладающему. Для естественного света (Imax = Imin) степень поляризации Р = 0.

41

Свет, в котором колебания светового вектора каким-либо образом упорядочены, называется поляризованным (рис. 4.1 в).

Для плоско поляризованного или линейно поляризованного света

(Imin = 0) степень поляризации Р = 1, то есть колебания векторов Еi для всех волн происходят в одной плоскости, называемой

плоскостью поляризации света.

|

|

|

|

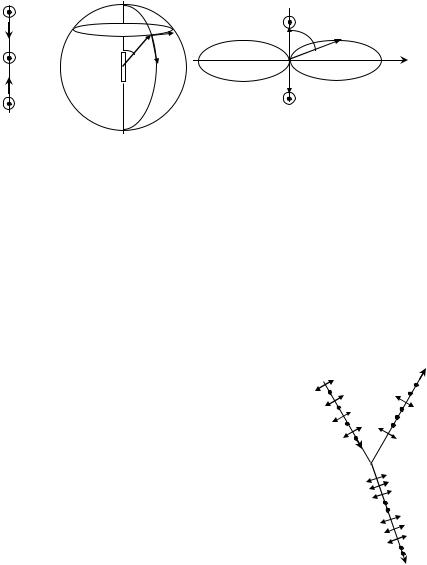

Различают три вида поляризации |

Еу |

|

Е |

света: эллиптическую, круговую и плоскую |

|

|

|

|

|

(или линейную). Колебания светового век- |

|

|

|

|

тора Е в любой точке пространства можно |

|

|

|

|

представить результатом сложения двух |

|

|

Ех |

|

взаимно перпендикулярных линейно поля- |

Рис.4.2. Сложение |

ризованных колебаний векторов Ех и Еу |

|||

линейно |

поляри- |

(рис.4.2), которые колеблются по законам |

||

зованных |

колеба- |

Ех = Е0хcos (ωt+ϕ1) |

||

ний |

|

|

|

Еy = Е0ysin (ωt+ϕ2) |

Уравнение траектории результи- рующего вектора Е при сложении взаимно перпендикулярных гармонических колебаний одинаковой частоты имеет следую- щий вид:

Ех2 |

+ |

Еу2 |

− |

2 |

х Еу |

cos(ϕ |

|

− ϕ )= sin2 |

(ϕ |

|

− ϕ ), |

Е02х |

Е02у |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

0х Е0 у |

2 |

1 |

|

2 |

1 |

|||

где Е0х и Е0у – амплитуды складываемых колебаний, ϕ2 - ϕ1 – разность фаз колебаний. При произвольном постоянном значе- нии разности фаз траектория, описываемая результирующим вектором Е, является эллипсом (рис.4.3 а), размеры которого за- висят от амплитуд Е0х и Е0у складываемых колебаний и разности их начальных фаз ϕ2 - ϕ1. Такой свет называется эллиптически поляризованным.

Если разность фаз ϕ2 - ϕ1 = (2m+1)π/2, где m = 0,±1, ±2,…,

и амплитуды Е0х = Е0у, то траектория результирующего вектора

42

|

Е |

2 |

+ |

Еу2 |

=1 и представляет собой |

Е описывается уравнением |

|

х |

|

||

2 |

2 |

||||

|

Е0 х |

|

Е0 у |

|

|

окружность (рис.4.3 б), а свет называется поляризованным по кругу (или циклически поляризованным).

При разности фаз ϕ2 - ϕ1 = mπ, где m = 0, ±1, ±2,… эллипс вырождается в отрезок прямой Еу = ±(Е0у /Е0х)Ех (рис. 4.3 в). Та-

кой свет называется линейно поляризованным (плоско поляризо- ванным).

|

у |

у |

|

у |

|

|

|

|

|

||

|

Еу |

Еу |

|

Еу |

|

|

|

Ех |

|

|

Ех |

|

|

|

|

|

|

-Ех |

0 |

х -Ех 0 |

Ех х -Ех |

0 |

х |

|

-Еу |

-Еу |

|

-Еу |

|

|

а) |

|

в) |

|

|

|

б) |

|

|

Рис.4.3. Виды поляризованного света: а – эллиптическая по- ляризация; б – круговая поляризация; в – линейная поляриза- ция.

Свет от естественных источников может приобрести час- тичную или полную поляризацию при взаимодействии с веще- ством. Поляризация света состоит в выделении из светового пучка колебаний определенного направления. Для этой цели ис- пользуют специальные устройства, называемые поляризато- рами. Поляризация света достигается при отражении и прелом- лении на границе раздела двух изотропных диэлектриков, а так- же в результате явления двойного лучепреломления в анизо- тропных кристаллах.

43

4.2. Поляризация света при отражении и преломлении на границе раздела двух изотропных диэлектрических сред.

Оптически изотропная среда (т.е. среда, имеющая оди-

наковые оптические свойства во всех направлениях) представ- ляет собой систему электрических зарядов – ионов и электро- нов, способных совершать колебания под действием электро- магнитных волн. Частота колебаний, соответствующая диапа- зону видимого света, очень большая (ν = 1015 Гц). Поэтому толь- ко заряженные частицы очень маленькой массы могут следовать за изменением поля световой волны. Такими частицами являют- ся электроны. Атомы и их ядра не могут следовать за из- менением этого поля в силу их большой инертной массы. При этом предполагается, что в веществе электроны связаны квази- упругими силами, т.е. являются колебательными системами, ха- рактеризующимися частотой собственных колебаний. Взаимо- действие электронной оболочки атомов с электромагнитным по- лем световой волны приводит к их возбуждению. Возбужденные атомы, приходя в нормальное (невозбужденное) состояние, из- лучают электромагнитные волны, получившие название вто-

ричных волн (или вторичного излучения). Для объяснения обра-

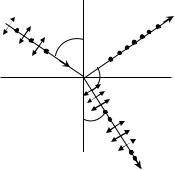

зования и распространения вторичных волн воспользуемся про- стейшей системой, излучающей электромагнитные волны - ко- леблющимся электрическим диполем (рис.4.4 а). Положитель- ный заряд такого диполя сосредоточен в ядре атома, отрица- тельный заряд – электрон – совершает колебания под действием внешнего поля. Если волна распространяется в изотропной сре- де, то волновой фронт будет сферическим (рис.4.4 б). При этом интенсивность вторичных волн зависит от угла θ и поэтому раз- лична в разных направлениях. Зависимость интенсивности от угла наглядно показана на диаграмме направленности излучения диполя (рис.4.4 в). На рисунке 4.4 в видно, что в направлении линии АА' (оси диполя) происходят колебания электрона под действием светового вектора Е поэтому интенсивность

44

-q |

|

|

A' |

|

|

|

|

-q θ |

I(θ) |

+q |

θ |

r |

H |

|

|

E |

X |

||

|

|

|

||

|

|

|

-q |

|

(-q) |

|

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

|

а) |

б) |

|

в) |

|

Рис. 4.4 а − электрический диполь; б − образование волнового фронта при распространении в изотропной среде; в − диаграмма направленности излучения ди- поля.

вторичного излучения в этом направлении отсутствует. Интен- сивность максимальна в направлении оси Х, перпендикулярном линии АА'.

Поскольку среднее расстояние между атомами в жидко- стях и твердых телах мало по сравнению с длиной цуга волн

(около 3м), то электронные оболочки |

|

|

||

большого числа |

атомов |

возбуждаются |

|

|

одним цугом волн. Поэтому вторичные |

|

|

||

|

|

|||

волны оказываются когерентными как |

|

|

||

друг с другом, так и с падающей свето- |

|

|

||

вой волной. Эти волны взаимно интер- |

n1 |

|

||

ферируют. Их интерференцией объяс- |

|

|||

n2 |

|

|||

няются явления отражения и преломле- |

|

|

||

ния света в веществе. |

|

|

|

|

При падении естественного света |

|

|

||

на границу раздела двух диэлектриков |

|

|

||

|

|

|||

(например, воздух - стекло) часть его |

Рис.4.5. Поляризация |

|||

отражается, а |

часть |

преломляется |

||

(рис.4.5). При этом оказывается, что от- |

света при отражении |

|||

раженные и преломленные световые лу- |

и преломлении |

|||

|

|

45 |

|

|

чи частично поляризованы. В отраженном свете преобладают |

||

волны, у которых световой вектор Е колеблется в плоскости, |

||

перпендикулярной плоскости падения (эти колебания вектора Е |

||

изображены точками), а в преломленном свете – в плоскости па- |

||

дения (колебания вектора Е изображены стрелками). |

||

|

Степень поляризации как отраженного, так и преломлен- |

|

|

|

ного света зависит от угла падения |

|

|

и показателей преломления ди- |

|

iБ |

электриков. Шотландский физик |

|

|

Дэвид Брюстер, исследуя поляри- |

n1 |

|

зацию света, установил в1815 г. |

n2 |

ν |

связь между относительным пока- |

|

|

зателем преломления диэлектрика |

|

r |

и углом падения света, при кото- |

|

ром отраженный от поверхности |

|

|

|

|

|

|

свет будет полностью поляризо- |

|

|

ван. Согласно закону Брюстера |

Рис. 4.6. Иллюстрация закона |

при угле падения iБ (угол Брюсте- |

|

Брюстера |

ра), определяемого соотношением |

|

|

|

tg iБ = n21 |

(где n21 – относительный показатель преломления второй среды |

||

относительно первой), отраженный луч будет полностью плос- |

||

ко-поляризован, а преломленный луч – частично поляризован с |

||

максимальной степенью поляризации (рис 4.6). Из данного за- |

||

кона вытекает, что, если свет падает на границу раздела под уг- |

||

лом Брюстера, то отраженный и преломленный лучи взаимно |

||

перпендикулярны. Степень поляризации преломленного света |

||

можно значительно повысить, пропуская свет через устройство, |

||

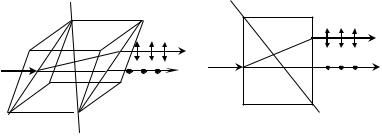

называемое стопой Столетова (рис.4.7). Стопа Столетова пред- |

||

ставляет собой совокупность одинаковых параллельных друг |

||

другу пластинок из прозрачного диэлектрика (например, стек- |

||

ла). При многократном отражении и преломлении на каждой |

||

|

|

46 |

границе преломленный свет стано- |

|

iБ |

||

вится полностью поляризованным. |

|

|||

|

|

|||

Закон Брюстера можно пояс- |

|

|

||

нить с помощью полярной диаграм- |

|

|

||

мы направленности излучения элек- |

|

|

||

трического диполя (осциллятора). |

|

|

||

Представим |

падающий |

естествен- |

|

|

ный свет как результат сложения |

|

|

||

двух взаимно перпендикулярных ко- |

|

|

||

лебаний (рис.4.8), один световой |

|

|

||

вектор (обозначим его Е||) будет ко- |

Рис. 4.7. Стопа Столетова |

|||

лебаться в плоскости падения (на |

||||

рисунке он показан стрелками), а |

|

|

||

другой (обозначим его Е ) будет колебаться в плоскости, пер- |

||||

пендикулярной плоскости падения (на рис.4.8 он показан точка- |

||||

ми). При прохождении света через вещество под действием век- |

||||

тора Е|| электроны вещества будут совершать вынужденные ко- |

||||

лебания в плоскости падения (эти осцилляторы, оси которых |

||||

лежат в плоскости падения, на преломленном луче обозначены |

||||

стрелками), излучая при этом вто- |

|

|

||

ричные сферические волны. Свето- |

|

iБ |

||

вому вектору Е будут соответство- |

|

|||

вать осцилляторы, оси которых ле- |

n1 |

|

||

жат в перпендикулярной |

плоскости |

|

||

(на преломленном луче они обозна- |

n2 |

π/2 |

||

чены точками). В направлении коле- |

|

|

||

баний электронов излучения вторич- |

|

|

||

ных волн не происходит. При угле |

|

|

||

падения i = iБ отраженный луч пер- |

|

|

||

пендикулярен |

преломленному лучу |

Рис. 4.8. Иллюстрация по- |

||

и, следовательно, параллелен осцил- |

ляризации света при отра- |

|||

ляторам, оси которых расположены в |

жении и преломлении |

|||

плоскости падения, поэтому эти ос- |

|

|

||

|

|

47 |

|

|

цилляторы не излучают в направлении отраженного луча и вклад в отраженную волну не дают. Отсюда следует, что в от- раженном луче присутствуют только колебания Е и поэтому он полностью поляризован.

Эффект поляризации отраженного света используется, например, для обнаружения с воздуха пленок нефти на поверх- ности моря.

4.3. Поляризация света при двойном лучепреломлении

Действие поляризаторов основано на поляризации света при прохождении света в оптически анизотропных средах (это среды, имеющие различные оптические свойства во всех на- правлениях). Все прозрачные кристаллы оптически анизо- тропны. Исключением являются кристаллы, имеющие кубиче- скую кристаллическую решетку (например, каменная соль NaCl). При прохождении света через оптически анизотропные кристаллы наблюдается явление двойного лучепреломления, ко- торое состоит в том, что упавший на кристалл луч разделяется

внутри кристалла на два луча, распространяющихся с различ- ными скоростями и в различных направлениях (рис.4.9). Это яв-

ление впервые было обнаружено датским ученым Э. Бартоли- ном в 1669 г. для исландского шпата.

В зависимости от типа их симметрии оптически анизо- тропные кристаллы бывают одноосные либо двуосные, т.е. име- ют одну или две оптические оси. Оптической осью называется такое направление в оптически анизатропном кристалле, вдоль которого распространяющийся свет не испытывает двойного лучепреломления. Важно отметить, что любая прямая па- раллельная данному направлению, так же является оптической осью кристалла. Примером одноосного кристалла является ис- ландский шпат (рис.4.9 диагональ кристалла ОО' совпадает с оптической осью), а также кварц, турмалин, апатит и другие. К двуосным кристаллам относятся, например, гипс, слюда и топаз.

48

О |

О |

|

|

е |

е |

о |

о |

|

|

О' |

О' |

|

|

а) |

б) |

Рис. 4.9 а − двойное лучепреломление в кристалле. Обыкновенный

инеобыкновенный лучи; б − главное сечение кристалла

Водноосных кристаллах (рис.4.9 а) один из преломлен- ных лучей, образующихся при двойном лучепреломлении, ле- жит в плоскости падения и подчиняется закону Снеллиуса, по-

этому его назвали обыкновенным лучом и обозначают

буквой "о". Скорость обыкновенного луча υо численно одинако-

ва по всем направлениям: υо = c/nо, где nо = const - показатель преломления кристалла для обыкновенного луча. Второй луч называют необыкновенным и обозначают буквой "е", так как он не лежит в плоскости падения и не подчиняется закону прелом-

ления. Соответственно скорость необыкновенного луча υе = c/nе,

где nе - показатель преломления кристалла для необыкновенного луча. Значения nе и υе зависят от направления распространения необыкновенного луча по отношению к оптической оси кри- сталла. Для луча, распространяющегося вдоль оптической оси, nе = nо, υе = υо. Значение nе наиболее сильно отличается от nо для направления, перпендикулярного оптической оси. Все эти раз- личия между обыкновенным и необыкновенным лучами имеют место только внутри кристалла. На выходе из кристалла оба лу- ча распространяются с одинаковой скоростью. В двуосных кри- сталлах оба преломленных луча ведут себя как необыкновен- ные. Исследование обыкновенного и необыкновенного лучей показывает, что на выходе из кристалла оба луча полностью по-

49

ляризованы. Вектор Е обыкновенного луча колеблется перпен- дикулярно главной плоскости (на рисунке 4.9 эти колебания обозначены точками), а вектор Е необыкновенного луча колеб- лется в главной плоскости (на рисунке эти колебания показаны стрелками). Главной плоскостью или главным сечением одноос-

ного кристалла называется плоскость, проходящая через па- дающий луч и оптическую ось кристалла (на рисунке 4.9 б это плоскость чертежа).

Двойное лучепреломление объясняется анизотропией кристаллов. В кристаллах некубической системы ди- электрическая проницаемость ε оказывается зависящей от на- правления. Для одноосных кристаллов диэлектрическая прони- цаемость в направлении оптической оси и диэлектрическая про- ницаемость в направлении, перпендикулярном к ней, имеют различные значения. Поскольку абсолютный показатель пре-

ломления n = εµ , а для большинства кристаллов магнитная

проницаемость µ ≈ 1, то n ≈  ε . Следовательно, из анизотропии диэлектрической проницаемости ε вытекает анизотропия пока- зателя преломления n.

ε . Следовательно, из анизотропии диэлектрической проницаемости ε вытекает анизотропия пока- зателя преломления n.

Допустим, что в точке S внутри одноосного кристалла находится точечный источник света. На рисунке 4.10 показано распространение обыкновенного и необыкновенного лучей в кристалле. Рассмотрим луч, для которого главная плоскость совпадает с плоскостью чертежа, прямая ОО' – оптическая ось.

Волновая поверхность обыкновенного луча является сферой (т.к. nо = const и υо = c/nо = const), необыкновенного луча – эл- липсоидом вращения (т.к. nе≠const и υе = c/nо ≠ const).

На рисунке 4.10 хорошо видно, что наибольшее расхож- дение волновых поверхностей обыкновенного и необыкновен- ного лучей наблюдается в направлении, перпендикулярном оп- тической оси. Сфера и эллипсоид касаются друг друга в точках их пересечения с оптической осью ОО'. Если υе< υо (nе>nо), то эллипсоид вписан в сферу (рис. 4.10 а), такой одноосный кри-

50