- •Внутренняя секреция поджелудочной железы

- •Гормоны поджелудочной железы

- •Регуляция внутренней секреции поджелудочной железы

- •Физиологическое значение адреналина и норадреналина

- •Нервная регуляция внутрисекреторной функции хромаффинной ткани надпочечников

- •Кора надпочечников

- •Гормоны коры надпочечников

- •Внутренняя секреция половых желез

- •Место образования гормонов половых желез

- •Регуляция деятельности половых желез

- •Половое созревание человека

- •Женский половой цикл

- •Гормональные изменения, возникающие после оплодотворения яйцеклетки

- •Гормоны плаценты

- •Внутренняя секреция эпифиза

- •Тканевые гормоны

- •Заключение

Паратиреопривная тетания развивается вследствие понижения уровня кальция в крови и спинномозговой жидкости. Введение солей кальция таким животным предупреждает развитие тетании. При тетании нарушаются также функции печени; в крови обнаруживается токсичный карбаминово-кислый аммоний.

При недостаточности внутрисекреторной функции околощитовидных желез у человека (гипопаратиреоз) вследствие падения уровня кальция в крови резко повышается возбудимость ЦНС и возникают приступы судорог. При скрытой тетании, возникающей при легкой недостаточности околощитовидных желез, судороги мышц лица и рук появляются только при надавливании на нерв, иннервирующий эти мышцы.

У детей с врожденной недостаточностью паращитовидных желез содержание кальция в крови снижено, нарушен рост костей, зубов и волос, наблюдаются длительные сокращения мышечных групп (предплечья, грудной клетки, глотки и др.).

Избыточная функция (гиперпарати-реоз) околощитовидных желез наблюдается довольно редко, например при опухоли околощитовидной железы. При этом содержание кальция в крови увеличено, а количество неорганического фосфата уменьшено. Развивается остеопороз, т. е. разрушение костной ткани, мышечная слабость (вынуждающая больного постоянно лежать), боли в спине, ногах и руках. Своевременное удаление опухоли восстанавливает нормальное состояние.

Околощитовидные железы продуцируют паратгормон. При недостатке паратгормона понижается, а при избытке повышается содержание кальция в крови. Одновременно в первом случае увеличивается содержание в крови фосфатов и уменьшается их выделение с мочой, а во втором случае — понижается количество фосфатов в крови и повышается их выделение с мочой. Паратгормон активирует функцию остеокластов, разрушающих костную ткань.

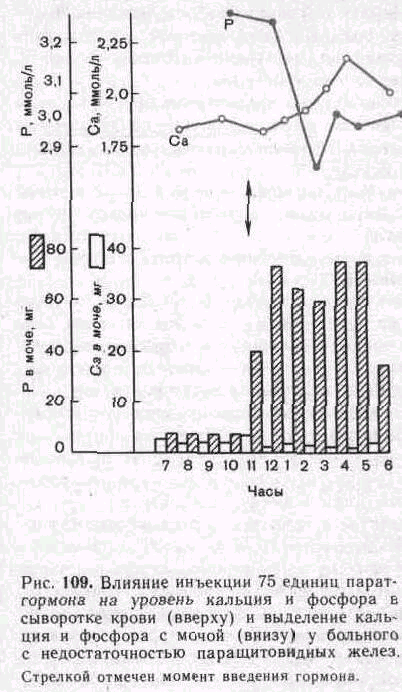

В организме паратгормон вызывает разрушение костной ткани с выходом из нее ионов кальция (вследствие чего и повышается их концентрация в крови). Паратгормон усиливает всасывание кальция в кишечнике и процессы его реабсорбции в канальцах почди. Все это ведет к значительному нарастанию уровня кальция в крови (вместо нормальных 9—11 мг% до 18 мг% и выше). Одновременно снижается концентрация неорганических фосфатов в крови и увеличивается их выделение с мочой (рис. 109).

В норме концентрация ионов Ca2'1' в плазме крови поддерживается на постоянном уровне, являясь одним из наиболее точно регулируемых параметров внутренней среды. Падение уровня кальция в крови, омывающей железу, приводит к усилению секреции паратгормона и, следовательно, к увеличению поступления кальция в кровь из его костных депо. Наоборот, повышение содержания этого электролита в крови, омывающей паращитовидные железы, непосредственно угнетает выделение паратгормона (и усиливает образование тирокальцитонина), в результате чего количество кальция в крови снижается. Таким образом, между содержанием кальция в крови и внутренней секрецией околощитовидных желез (и парафолликулярных клеток щитовидной железы) имеется непосредственная двусторонняя связь: смещение концентрации кальция в омывающей их крови вызывает изменения секреции тирокальцитонина и паратгормона, а последние регулируют содержание кальция в крови.

Указанные реакции железы на изменение содержания Са24" в крови не опосредованы какими-либо нервными или гуморальными механизмами. Они являются прямыми и возникают не только в целом организме, но и при перфузии изолированной железы кровью, содержащей .большее или меньшее по сравнению с нормой количество кальция.

Внутренняя секреция поджелудочной железы

Гистологическими исследованиями поджелудочной железы установлено, что в ней наряду с секреторным эпителием, выделяющим пищеварительные ферменты, существуют особые группы клеток — белые отростчатые эпидермоциты (островки Лангерганса — по имени открывшего их исследователя). Эти эпидермоциты не имеют выводных прртоков и выделяют свой секрет непосредственно в кровь.

Еще в конце XIX в. было установлено, что у собаки через 4—5 ч после удаления поджелудочной железы начинается выделение сахара с мочой. Резко повышается содержание глюкозы в крови. Потеря сахара с мочой приводит к тому, что животное худеет, пьет много воды, становится прожорливым.

Все эти явления оказались аналогичны тем,, которые наблюдаются у человека при сахарном диабете. После пересадки животному поджелудочной железы в какой-либо другой участок тела, например под кожу, проявления сахарного диабета исчезали.

Для сахарного диабета характерно повышение содержания глюкозы в крови (гипер-гликемия) до 10 ммоль/л (200 мг%) и даже больше, вместо 4,4±1,1 ммоль/л (100— 120 мг%) в норме. Это связано с тем, что при диабете поступившая в кровь глюкоза не полностью утилизируется тканями и не превращается в гликоген печени.

Повышение содержания глюкозы в крови, а следовательно, и в клубочковом фильтрате приводит к тому, что эпителий почечных канальцев не реабсорбирует глюкозу полностью, вследствие чего она выделяется с мочой (глюкозурия). Возникает потеря сахара с мочой — сахарное мочеизнурение.

Количество мочи увеличено (полиурия). Причина этого явления заключается в том, что при большом содержании глюкозы в моче почечных канальцев эта нереабсорбиро-ванная глюкоза, создавая высокое осмотическое давление мочи, удерживает в ней воду. Последняя недостаточно всасывается канальцами, и количество выделяемой почками мочи оказывается увеличенным. Обеднение организма водой вызывает у больных диабетом сильную жажду, что приводит к обильному приему воды (полидипсия). В связи с выведением глюкозы с мочой резко увеличивается расходование белков и жиров в качестве веществ, обеспечивающих энергетический обмен организма. Об усилении процессов сгорания жиров и белков свидетельствует снижение дыхательного коэффициента нередко до 0,7.

В организме накапливаются продукты неполного окисления жиров, к числу которых относятся кетоновые тела: Р-оксимасляная и ацетоуксусная кислоты.

В тяжелых случаях интенсивное образование кислых продуктов расщепления жиров и дезаминирование аминокислот в печени вызывают сдвиг активной реакции крови в кислую сторону — ацидоз.

Накопление кетокислот и ацидоз могут вызывать тяжелое, угрожающее смертью состояние — диабетическую кому, которая протекает с потерей сознания, нарушением дыхания и кровообращения.

Описанные расстройства связаны со снижением гормональной функции поджелудочной железы.

Гормоны поджелудочной железы

Белые отростчатые эпидермоциты (островки Лангерганса) состоят из клеток трех типов: а-, |3- и ^-клеток. Среди них больше всего (З-клеток (у собак около 75 %); они небольших размеров и имеют зернистую протоплазму.

Бета-клетки выделяют инсулин (от латинского слова insula—островок). Альфа-клетки островков вырабатывают гормон глюкагон.

По данным некоторых авторов, эпителии мелких протоков поджелудочной железы выделяет гормон липокаин. В экстрактах этой железы найдены еще два гормона — ваготонин и центропнеин.

Инсулин. Попытки извлечь из поджелудочной железы инсулин долгое время оставались тщетными, так как этот гормон является полипептидом и разрушается трипсином, содержащимся в ткани вырезанной из организма поджелудочной железы.

В 1902 г. Л. В. Соболев предложил два способа, позволяющих предотвратить разрушение инсулина. Один из этих способов состоит в том, что у животного перевязывают протоки поджелудочной железы за несколько дней до ее удаления. Это вызывает дегенерацию и гибель внешнесекретор-ного эпителия. Вследствие этого в железе не содержится более сока, который мог бы вызвать ферментативное расщепление инсулина. Второй способ состоит в том, что инсулин получают из поджелудочной железы эмбрионов, в которой еще не образуется пищеварительных ферментов. В 1922 г. Бантинг и Бест, применив первый из этих способов, получили активные препараты инсулина. Инсулин является лечебным средством при диабете. Он поддерживает жизнь не менее чем 30 млн. живущих на планете больных диабетом, причем 30—40% из них нуждаются в постоянном ежедневном введении инсулина.

Инсулин (полипептид) удалось синтезировать химическим путем. Это был первый белок, полученный синтетически вне организма. Инсулин, полученный из поджелудочной железы разных видов животных, различается расположением аминокислот в молекуле. Молекула инсулина не содержит цинка, однако способна связывать цинк; при этом эффект действия инсулина удлиняется и усиливается.

Инсулин резко повышает проницаемость мембраны мышечных и жировых клеток для глюкозы. Вследствие этого скорость перехода глюкозы внутрь этих клеток увеличивается примерно в 20 раз по сравнению со скоростью перехода глюкозы в клетки в среде, не содержащей инсулина.

Ферментативные реакции, приводящие к утилизации глюкозы,—. фосфорилирование и окисление ее, а также образование гликогена протекают внутри клетки. Способствуя транспорту глюкозы внутрь клетки, инсулин тем самым обеспечивает ее утилизацию. Вместе с тем он не оказывает влияния на утилизацию углеводов бесклеточными гомоге-натами тканей (гомогенаты получают путем растирания клеток, при котором разрушаются клеточные мембраны), так как механизм влияния инсулина на углеводный обмен связан именно с действием его на проницаемость клеточной мембраны.

Увеличение транспорта глюкозы через мембраны мышечных волокон при действии инсулина способствует синтезу гликогена и накоплению его в мышечных волокнах. В клетках жировой ткани инсулин стимулирует образование жира из глюкозы.

Под влиянием инсулина возрастает проницаемость клеточной мембраны и для аминокислот, из которых в клетках синтезируются белки. Инсулин стимулирует синтез информационной РНК и этим также способствует синтезу белков.

Мембраны клеток печени в отличие от мембраны клеток жировой ткани и мышечных волокон свободно проницаемы для глюкозы и в отсутствие инсулина. Предполагают, что этот гормон действует непосредственно на углеводный обмен печеночных клеток, активируя синтез гликогена.

Возникающий после введения больших доз инсулина переход значительного количества глюкозы из плазмы крови внутрь клеток скелетной мускулатуры, сердечной мышцы, гладких мышц, молочной железы и некоторых других /органов вызывает падение уровня глюкозы в крови и вследствие этого недостаточное поступление глюкозы в клетки нервной системы (на проницаемость которых инсулин не действует). Поэтому головной и спинной мозг начинает испытывать острый недостаток глюкозы, которая является основным источником энергии для нервных клеток. Когда содержание сахара в крови падает до 2,5 ммоль/л (45—50 мг%) возникает острое нарушение деятельности мозга — гипогликемическая кома. Появляются периодические приступы судорог, затем падение мышечного тонуса, понижение температуры тела, потеря сознания. Гипогликемическая кома может возникать даже под влиянием небольшой дозы инсулина, если он вводится натощак, когда глюкоза из пищеварительного тракта в кровь не поступает. Внутривенное введение раствора глюкозы немедленно купирует гипогликемическую кому.

Глюкагон. Второй гормон поджелудочной железы — глюкагон — выделяется а-клетками белых отростчатых эпидермоцитов. Глюкагон стимулирует внутри клетки переход неактивной фосфорилазы (фермента, принимающего участие в расщеплении гликогена с образованием глюкозы) в активную форму и тем самым усиливает расщепление гликогена (в печени, но не в мышцах), повышая уровень сахара в крови. Одновременно глюкагон стимулирует синтез гликогена в печени из аминокислот. Глюкагон тормозит синтез жирных кислот в печени, но активирует печеночную липазу, способствуя расщеплению жиров. Он стимулирует также расщепление жира в жировой ткани. Глюкагон повышает сократительную функцию миокарда, не влияя на его возбудимость.