1.3. Статистика по чрезвычайным ситуациям и ее роль в выявлении тенденций

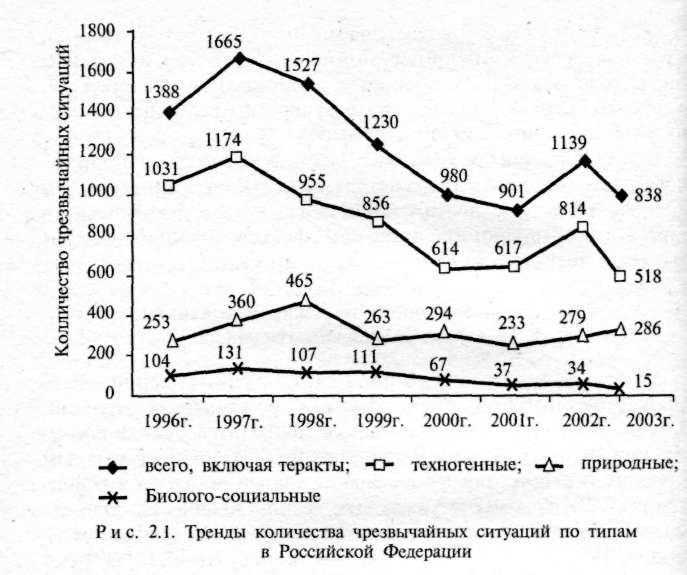

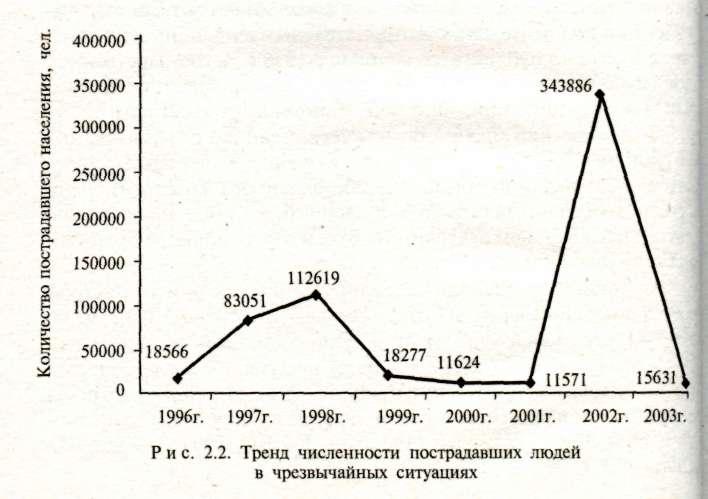

На основе приведенных в пп. 1.2 классификаций в Российской Федерации ведется статистика чрезвычайных ситуаций. По статистическим характеристикам проводится оценка общей обстановки на территории Российской Федерации по природным и техногенным угрозам и выявляются тенденции ее возможного развития. Диаграммы, отражающие тренды количества чрезвычайных ситуаций, численности погибшего и пострадавшего населения с 1996 по 2002 г. представлены на рис. 2.1—2.3. Научный анализ статистических данных по чрезвычайным ситуациям с выявлением положительных и отрицательных тенденций в их динамике ежегодно публикуется начиная с 1996 г., в государственном докладе о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Динамический анализ статистических данных о чрезвычайных ситуациях имеет большое значение в оценке общей эффективности деятельности по повышению безопасности жизнедеятельности и выявлению негативных тенденций, которые могут проявляться в ближайшем будущем. Покажем это на примере техногенных чрезвычайных ситуаций.

Анализ динамики количества техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации в последнем десятилетии XXвека, начале XXIвека свидетельствуют о скачкообразном ее характере.

Первый скачок (почти в 4 раза) произошел после социально-политических потрясений в августе 1991 г. за счет резкого роста аварийности в промышленности, на железнодорожном транспорте, в ряде других отраслей (1991 г. - 209 ЧС, 1994 г. - 905 ЧС, 1996 — 1031 ЧС, далее см. рис. 2.1).

Происходящие в стране 90-х годов процессы, обусловившие снижение внимания и капиталовложений на обеспечение безопасности производств, обновление их основных производственных фондов и самой культуры труда, вызвали устойчивый рост количества техногенных чрезвычайных ситуаций вплоть до 1997 г.(1997 г. — 1174 ЧС). В этот период наблюдался рост аварий на магистральных трубопроводах (в 1,5 раза), на морских и речных судах (в 1,5 раза), аварий с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ и радиоактивных веществ, аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения (в 2 раза).

В то же время, начиная с 1995 г., наблюдался спад аварийности на потенциально опасных промышленных объектах, на железнодорожном транспорте, крупных автомобильных аварий, в жилищной сфере, гидродинамических аварий. Эти положительные тенденции были напрямую связаны с принятием в стране мер по вопросам техногенной безопасности, предупреждения катастроф, снижения их последствий. Спаду уровня аварийности способствовало принятие федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1994) и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (1997), постановлений Правительства Российской Федерации, определивших порядок декларирования безопасности, лицензирования опасной промышленной деятельности и объектов, страховой защиты, других законодательных и нормативных актов, а также повышение требовательности к вопросам безопасности со стороны органов, осуществляющих надзор и контроль в области безопасности.

Вместе с тем, несмотря на снижение общего количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера, экономика стране продолжает нести от аварий, катастроф, а также от стихийных бедствий большой материальный ущерб, исчисляемый десяткаммиллиардов рублей. Более того, в начале XXI века в связи с оживлением экономики возможен новый определенный всплеск аварий и катастроф различного масштаба.

Анализ состояния промышленной безопасности в стране позволяет в общих чертах назвать некоторые общие принципы неблагополучия в этой области, характерные для отечественной экономики.

Прежде всего, необходимо указать на нерациональное, с точки зрения техногенной безопасности, размещение по территории страны некоторых потенциально опасных объектов производственного назначения, хозяйственной и социальной инфраструктуры. Имеют место просчеты в технической политике проектирования, строительства, модернизации и эксплуатации потенциально опасных объектов, упадок проектно-конструкторского дела и культуры труда, низкое качество прикладных исследований, проектирования, производства и произведенной продукции. Распространены технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо-, энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий. Повсеместно наблюдается значительный износ средств производства, достигающий в некоторых случаях предаварийного уровня.

Начало XXIвека охарактеризовалось ростом числа природных бедствий. Бичом последних лет стали катастрофические наводнения и опасные метеорологические явления, связанные с сильным ветром и метелями, сильными дождями и снегопадами, дождевыми паводками. Так, 2002 г. был по природным чрезвычайным ситуациям одним из самых неблагополучных. Число пострадавши» составило свыше 300 тысяч человек , 332 человека погибли. Это в десятки раз превосходит показатели прошлых лет. Наблюдаемое увеличение частоты и тяжести последствий стихийных бедствий связывают с общими тенденциями изменения климата на нашей планете, обусловленных глобальным потеплением.

Тенденция к увеличению риска стихийных бедствий вызвана кроме причин природного характера, также и социально-экономическими причинами:

медленным решением вопросов предупреждения и ликвидации источников чрезвычайных ситуаций;

освоением территорий, считавшихся ранее малопригодными для проживания;

снижением расходов на предупреждение чрезвычайных ситуаций на местном уровне;

развитием специфического комплекса опасных техноприродных процессов, продуцируемых человеческой деятельностью (подтопление территорий, переработка берегов водохранилищ, оползни и др.);

стратегическими просчетами на региональных уровнях в политике обеспечения безопасности населения и объектов экономики, направленной на ликвидацию последствий стихийных бедствий, а не на их профилактику;

нарушением системы метеонаблюдения и всестороннего гидрометеорологического контроля.

Анализируя подобным образом статистические данные о чрезвычайных ситуациях и сопоставляя их с выявленными причинами, соответствующими органами государственной власти вырабатываются и осуществляются меры правового, организационного, технического, экономического и научного характера, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, повышение возможностей по их ликвидации, сокращение потерь, совершенствование жизнеобеспечения населения. Эти меры осуществляются на основе вырабатываемой государственной политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности путем координации деятельности функциональной и территориальной подсистем РСЧС на всех уровнях.