- •Часть II

- •§ 2 Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

- •Санитарно-гигиенические и технологические

- •§ I. Требования, предъявляемые к вентиляции

- •§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

- •§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

- •§ 3. Расчетные параметры внутреннего . И наружного воздуха

- •§ 5. Воздушный режим здания.

- •Глава III

- •§ 8 Изображение в /-d-диаграмме процесса

- •§ 9. Изменение тепловлажностного

- •§ 10. Процесс нагрева и охлаждения воздуха

- •§ 11. Процесс адиабатического увлажнения воздуха

- •§ 12. Процесс изотермического

- •§ 13. Политропическии процесс тепло- и влагообмена воздуха

- •§ 14. Процесс смешения воздуха

- •§ 15. Изображение процесса тепло-

- •Глава IV уравнение баланса воздуха в помещении. Уравнения балансов вредных выделении в помещении

- •§ 16. Общие положения

- •§ 76. Общие положения

- •§ 17. Уравнения балансов воздуха

- •Глава V

- •§ 18. Тепловой баланс помещения

- •§ 19. Теплопоступления от людей

- •§ 20. Теплопоступления от освещения

- •§ 22. Теплопоступления от нагретого оборудования

- •§ 23. Теплопоступления с продуктами сгорания

- •§ 24. Теплопоступления от остывающего

- •§ 25. Передача тепла через

- •§ 26. Составление приближенного теплового баланса помещения и здания по укрупненным показателям

- •§ 27. Меры теплозащиты

- •§ 28. Общая последовательность полного расчета

- •Глава VI

- •§ 29. Тепло- и влагообмен на свободной

- •§ 30. Поступления тепла и влаги в помещение с поверхности воды и с водяным паром

- •§ 31. Тепло- и влагообмен в аппаратах

- •Глава VII

- •§ 32. Краткая характеристика свойств

- •§ 33 .Определение количества газов и паров,

- •§ 34. Взрывоопасность газов и паров

- •Глава VIII

- •§ 35. Определение требуемой производительности

- •I. Один приток, одна вытяжка

- •2 Один приток, две вытяжки

- •§ 36. Параметры воздуха в вентиляционном процессе.

- •§ 37. Нестационарный режим вентилируемого помещения.

- •Глава IX аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении

- •§ 38. Общие положения

- •§ 39. Свободные изотермические струи

- •§ 40. Свободные неизотермические струи

- •4С я Ср V Рокр V j о

- •0,6 Я sinAx 0,6я

- •§ 41. Струи, вытекающие через решетки

- •§ 42. Струи, настилающиеся на плоскость

- •§ 43. Свободные конвективные потоки,

- •§ 44. Струи, истекающие в ограниченное пространство

- •§ 45. Движение воздуха около

- •§ 46. Схемы движения воздуха

- •§ 47. Принципиальные схемы решения

- •§ 49. Устройства для забора воздуха

- •§ 51. Вентиляционные камеры

- •§5/ Вентигяци-онные камеры1 — вентиляционный агрегат, 2 — соединительная секция, 3 — ороси тельная секция, 4 — калориферная секция, 5 — приемная секция

- •§ 52. Вентиляционные каналы и воздуховоды

- •Глава XI

- •§ 63. Основные понятия

- •§ 54. Распределение давлении

- •§ 56. Расчет вытяжных систем вентиляции

- •§ 56 Расчет вытяжных систем вентиляции по статическому давлению

- •§ 57. Воздуховоды равномерной раздачи

- •2 Статическое давление в конце воздуховода по формуле (XI.78):

- •4. Определяем 6* по формуле (х1.94), результаты расчетов также заносим в табл. XI.6.

- •3. Максимальная скорость в щели

- •Глава XII

- •§ 59 Устройство калориферов

- •§ 60. Установка калориферов

- •§ 61 Расчет калориферов

- •§ 62. Защита калориферов от замерзания

- •§ 63. Общие сведения

- •§ 64 Классификация обеспыливающих устройств

- •§ 65. Классификация пылеуловителей

- •§ 66. Сухие пылеуловители

- •§ 67. Мокрые пылеуловители

- •§ 68. Тканевые пылеуловители

- •§ 69 Электрические пылеуловители

- •§ 70. Классификация воздушных фильтров

- •§ 71. Сухие пористые фильтры

- •§ 72. Смоченные пористые фильтры

- •§ 73. Фильтрующий материал фп

- •§ 74. Фильтры для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха от пыли, микроорганизмов и частиц радиоактивных аэрозолей

- •§ 75. Индивидуальный агрегат для очистки воздуха от пыли

- •Глава XIV

- •§ 77. Местная вытяжная вентиляция

- •§ 78. Вытяжные шкафы

- •§ 79. Бортовые и кольцевые отсосы

§ 11. Процесс адиабатического увлажнения воздуха

Тонкий слой воды или ее мелкие капли при контакте с воздухом приобретают температуру, равную температуре мокрого термометра. При контакте воздуха с водой, имеющей такую температуру, происхо-

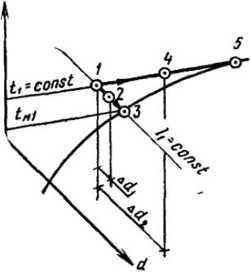

Рис. III.7. Изображение в I — ^-диаграмме процессов адиабатического и изотермического /00^ увлажнения воздуха

В вентиляции часто используют способ адиабатического увлажнения воздуха рециркуляционной водой. Для этого в оросительной камере разбрызгивают воду, которую забирают из поддона этой же камеры. Вода, находясь в непрерывном контакте с воздухом, приобретает температуру, близкую к температуре мокрого термометра воздуха. Небольшая ее часть (1—3%) испаряется и увлажняет воздух, проходящий через камеру. Реальный процесс несколько отклоняется вверх от линии /=const (в результате внесения энтальпии воды при ее испарении, которая при tMl>0 не равна нулю), но это отклонение незначительно.

Процессы адиабатического увлажнения, протекающие по линиям /=const, могут быть рассчитаны по приближенной формуле

— * 2,45, (III.26)

Да

где М — изменение температуры воздуха при изменении его влагосодержания на Дс/.

§ 12. Процесс изотермического

УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА

Если в воздух подавать водяной пар, имеющий температуру воздуха по сухому термометру, то он будет увлажняться без изменения температуры. Процесс изотермического увлажнения воздуха паром в /— d-диаграмме прослеживается по линиям /=const. При подаче пара в воздух с параметрами, которым соответствует точка 1 (см. рис. III.7), состояние воздуха изменяется по линии (j—const (слева направо). После увлажнения воздуха его состоянию может соответствовать произвольная точка на этой изотерме, например точка 4 при ассимиляции Ad2 влаги. Предельному состоянию воздуха в этом процессе соответствует точка 5 пересечения луча процесса с кривой <р=100%.

В вентиляционной практике используют процесс увлажнения воздуха острым парсм. Пар обычно имеет температуру более 100°С, т. е. значительно отличающуюся от температуры воздуха. Однако в связи с тем, что явная энтальпия пара, ассимилируемого воздухом, незначительна, луч процесса идет с небольшим отклонением вверх от изотермы. Изменение энтальпии воздуха в основном определяется скрытым теплом водяного пара, температура воздуха при этом повышается немного.

В текстильном производстве применяют метод местного доувлажне-

ния. В воздухе помещения пневматическими форсунками распыляют воду, мелкие капли которой, находясь во взвешенном состоянии в воздухе, полностью испаряются. Испарение разбрызгиваемой воды происходит за счет тепла воздуха помещения. Явное тепло воздуха идет на испарение и в виде энтальпии водяного пара возвращается в воздух. По существу, местное доувлажнекие является процессом адиабатического увлажнения воздуха, который идет при / = const. Однако в помещении понижения температуры не происходит, так как затраты тепла на доув- лажнение в каждый момент времени компенсируются теплоизбытками в помещении. Если этот процесс разбить на бесконечно малые отрезки,

в пределах которых малому тепловыделению соответствует столь же ма

лое адиабатическое увлажнение, то в результате получим, как это было предложено П. Н. Каменевым, что условный процесс местного доувлаж- нения в помещении с теплоизбытками можно изобразить в I—d-диаграмме по линии /=const.

Процессы изотермического увлажнения, протекающие по линиям (=const, можно рассчитывать по приближенной формуле: в системе СИ

^ 12,53; (III.27)

в системе МКГСС

— « 0,605, (III.27')

где М — изменение энтальпии воздуха при изменении его влагосодержания на Ad.