- •Часть II

- •§ 2 Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

- •Санитарно-гигиенические и технологические

- •§ I. Требования, предъявляемые к вентиляции

- •§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

- •§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

- •§ 3. Расчетные параметры внутреннего . И наружного воздуха

- •§ 5. Воздушный режим здания.

- •Глава III

- •§ 8 Изображение в /-d-диаграмме процесса

- •§ 9. Изменение тепловлажностного

- •§ 10. Процесс нагрева и охлаждения воздуха

- •§ 11. Процесс адиабатического увлажнения воздуха

- •§ 12. Процесс изотермического

- •§ 13. Политропическии процесс тепло- и влагообмена воздуха

- •§ 14. Процесс смешения воздуха

- •§ 15. Изображение процесса тепло-

- •Глава IV уравнение баланса воздуха в помещении. Уравнения балансов вредных выделении в помещении

- •§ 16. Общие положения

- •§ 76. Общие положения

- •§ 17. Уравнения балансов воздуха

- •Глава V

- •§ 18. Тепловой баланс помещения

- •§ 19. Теплопоступления от людей

- •§ 20. Теплопоступления от освещения

- •§ 22. Теплопоступления от нагретого оборудования

- •§ 23. Теплопоступления с продуктами сгорания

- •§ 24. Теплопоступления от остывающего

- •§ 25. Передача тепла через

- •§ 26. Составление приближенного теплового баланса помещения и здания по укрупненным показателям

- •§ 27. Меры теплозащиты

- •§ 28. Общая последовательность полного расчета

- •Глава VI

- •§ 29. Тепло- и влагообмен на свободной

- •§ 30. Поступления тепла и влаги в помещение с поверхности воды и с водяным паром

- •§ 31. Тепло- и влагообмен в аппаратах

- •Глава VII

- •§ 32. Краткая характеристика свойств

- •§ 33 .Определение количества газов и паров,

- •§ 34. Взрывоопасность газов и паров

- •Глава VIII

- •§ 35. Определение требуемой производительности

- •I. Один приток, одна вытяжка

- •2 Один приток, две вытяжки

- •§ 36. Параметры воздуха в вентиляционном процессе.

- •§ 37. Нестационарный режим вентилируемого помещения.

- •Глава IX аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении

- •§ 38. Общие положения

- •§ 39. Свободные изотермические струи

- •§ 40. Свободные неизотермические струи

- •4С я Ср V Рокр V j о

- •0,6 Я sinAx 0,6я

- •§ 41. Струи, вытекающие через решетки

- •§ 42. Струи, настилающиеся на плоскость

- •§ 43. Свободные конвективные потоки,

- •§ 44. Струи, истекающие в ограниченное пространство

- •§ 45. Движение воздуха около

- •§ 46. Схемы движения воздуха

- •§ 47. Принципиальные схемы решения

- •§ 49. Устройства для забора воздуха

- •§ 51. Вентиляционные камеры

- •§5/ Вентигяци-онные камеры1 — вентиляционный агрегат, 2 — соединительная секция, 3 — ороси тельная секция, 4 — калориферная секция, 5 — приемная секция

- •§ 52. Вентиляционные каналы и воздуховоды

- •Глава XI

- •§ 63. Основные понятия

- •§ 54. Распределение давлении

- •§ 56. Расчет вытяжных систем вентиляции

- •§ 56 Расчет вытяжных систем вентиляции по статическому давлению

- •§ 57. Воздуховоды равномерной раздачи

- •2 Статическое давление в конце воздуховода по формуле (XI.78):

- •4. Определяем 6* по формуле (х1.94), результаты расчетов также заносим в табл. XI.6.

- •3. Максимальная скорость в щели

- •Глава XII

- •§ 59 Устройство калориферов

- •§ 60. Установка калориферов

- •§ 61 Расчет калориферов

- •§ 62. Защита калориферов от замерзания

- •§ 63. Общие сведения

- •§ 64 Классификация обеспыливающих устройств

- •§ 65. Классификация пылеуловителей

- •§ 66. Сухие пылеуловители

- •§ 67. Мокрые пылеуловители

- •§ 68. Тканевые пылеуловители

- •§ 69 Электрические пылеуловители

- •§ 70. Классификация воздушных фильтров

- •§ 71. Сухие пористые фильтры

- •§ 72. Смоченные пористые фильтры

- •§ 73. Фильтрующий материал фп

- •§ 74. Фильтры для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха от пыли, микроорганизмов и частиц радиоактивных аэрозолей

- •§ 75. Индивидуальный агрегат для очистки воздуха от пыли

- •Глава XIV

- •§ 77. Местная вытяжная вентиляция

- •§ 78. Вытяжные шкафы

- •§ 79. Бортовые и кольцевые отсосы

§ 22. Теплопоступления от нагретого оборудования

Относительно простым является расчет теплопоступлений от нагретой поверхности металлических баков, ванн с нагретой. водой, растворами или маслом, температура стенок которых близка к температуре находящейся в них жидкости. Температура жидкости задана технологическим проектом.

Количество тепла, поступающего с 1 м2 нагретой поверхности, имеющей температуру /нов, в помещение с температурой воздуха /в, можно определить по формуле

Я ~ (епр С0Ь-\- А tn0B /в) (tnon /в) = (ал "Г «к) ОпОВ /в) — апов (^ПОВ ^в)* (V .6)

Здесь принято, что температура воздуха и окружающих поверхностей в помещении одинакова и равна /в.

Температура поверхности технологического оборудования /пов в цехах может быть достаточно высокой (300°С и более). В связи с этим в расчете важно учитывать зависимость интенсивности теплообмена от температуры.

|

Температурный коэффициент Ь, который входит в составляющую лучистого теплообмена, и коэффициент А, связанный с конвективным теплообменом, зависят от абсолютных значений и разности температур /Пов и /в. Температуру в помещении ta считаем постоянной и равной примерно 20 °С, в этом случае значения коэффициентов b и А зависят ТОЛЬКО ОТ /нов- Значения коэффициента А (для вертикальной поверхности) и температурного коэффициента b независимости от /нов-даны в табл. V.2.Значения- коэффициентов Ъ и А Таблица V.2 t °с пов' ^ |

Ь |

А |

'пов- °с |

Ь |

А |

|

20 |

1,01 |

1,67 |

380 |

4,87 |

1,41 |

|

80 |

1,36 |

1,6 |

480 |

6,92 |

1,36 |

|

180 |

2,3 |

1,53 |

580 |

9,43 |

1,33 |

|

280 |

3,3 |

1,47 |

980 |

25,5 |

1,19 |

Для нагретых горизонтальных поверхностей, обращенных вверх, коэффициент А должен быть увеличен на 30%, а обращенных вниз уменьшен на 30%.

*пов.<*Л.ОСя,

Вт/(мг

К)

$20

№00

С

Рис. V.I. Зависимости коэффициентов полного аПов, лучистого ал и конвективного ак теплообмена от температуры taoil поверхности — вертикальной (/) и горизонтальной, обращенной вверх, (2)

ным коэффициенту излучения нагретой поверхности, т. е. еПрС0= = ВповСо.

Для ржавых или окисленных стальных поверхностей коэффициент излучения равен около 4,7.

В результате этого рассмотрения приходим к выводу, что коэффициенты лучистого и конвективного теплообмена ал, ак и общий коэффициент сложного лучисто-конвективного теплообмена аПОв также зависят только от ^пов- Зависимости ал, ак и аПов от (Пов приведены на рис. V.I.

Зная площадь Fn0B, температуру нагретой поверхности £ПОв и определив аПов по рис. V.1, можно рассчитать теплопоступление от нагретой

поверхности Quoв в помещение по обычной формуле:

ОпОВ — ®ПОВ (^ПОВ ^в) Fпов •

(V.7)

Несколько сложнее оказывается расчет теплопоступлений от нагревательных печей, сушил, котлов, стенки которых выложены нз кирпича или другого материала и имеют значительное сопротивление теплопередаче.

Температура в печи задана технологическим проектом, известна также ее конструкция и площадь стенок FCi, свода и пода Fnoa печи. Обычно принимают, что температура на внутренней поверхности печи /в.л на 5° С ниже заданной температуры в печи /Поч.

Теплопоступления от стенок печи в помещение Qcr можно вычислить по формуле

(V.8)

![]()

(V.9)

/Сет

в

где 6 и X — толщина и теплопроводность отдельных материальных слоев конструкции; Опов — коэффициент теплообмена на внешней поверхности.

Расчет осложняется тем, что аПов зависит от температуры внешней поверхности (см. рис. V.1), которая (в отличие от первого случая) в расчете не известна.

В инженерной практике подобного рода задачи решаются методом последовательного приближения. В данном случае удобен следующий порядок расчета. Задаются коэффициентом теплообмена аПов (обычно 10—20) и определяют температуру внешней поверхности /пов, по которой корректируют значение аПОв. Можно повторить корректировку, определив tnoB при новом значении аПов. Одной корректировки обычно оказывается достаточно, так как нет необходимости особенно точно определять аПОв, роль которого в общем сопротивлении стенки теплопередаче невелика. После уточнения аПов по формуле (V.9) определяют Кет, а по формуле (V.8)—теплопоступления от стенок печи в помещение.

В некоторых случаях при проведении расчета необходимо также учитывать зависимость теплопроводности огнеупорных и теплоизоляционных материалов А, от температуры. Порядок расчета от этого не изменяется.

Теплопоступления через свод печи рассчитываются так же, как и через стенки, с той лишь разницей, что аПОв определяется по рис. V.1 для нагретой горизонтальной поверхности, обращенной вверх.

Потери тепла подом печи гораздо меньше потерь тепла ее боковыми стенками и сводом. Однако эти потери в некоторых случаях следует учитывать. Для предохранения фундамента от высоких температур принимают большую толщину огнеупорной кладки, вследствие чего уровень поверхности пода печи оказывается выше уровня пола помещения. Точный расчет теплопотерь оказывается довольно сложным. Для приближенного расчета можно пользоваться формулой

(V.10)

где m — доля теряемого подом тепла, поступающего fc помещение (0,5—0,7); f — фактор формы (для круглого пода равен 4,1, для квадратного пода — 4,6, для пода в виде вытянутого прямоугольника — до 3,9); /под— площадь пода; D — диаметр круга, равновеликого по площади поду; X— эквивалентная теплопроводность кладки пода и грунта.

Количество тепла, поступающего через дверцы, закрывающие загрузочные отверстия, подсчитывается так же, как и количество тепла, проходящего через боковые стенки печи.

Важным элементом теплового расчета является определение интенсивности излучения из открытого отверстия. Такой расчет необходим для определения теплопоступлений в помещение и теплового облучения человека на рабочем месте около открытого отверстия. Для упрощения расчета обычно принимают, что излучение из отверстия q'OTB, Вт/м2, соответствует излучению абсолютно черного тела и равно:

![]()

(V. 11

)

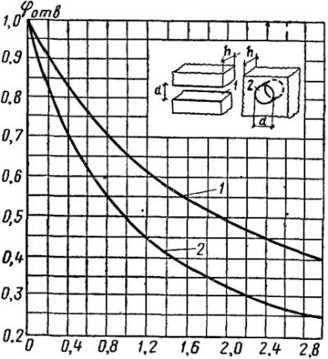

Рис. V.2. Коэффициент облученности ф0тв торцовой поверхности с учетом отражения боковых поверхностей в щелевом (/) и цилиндрическом (2) отверстиях

Я от *?отв ^отв* Of • 12)

Она определяет теплопоступления в помещение Q0Tb в результате излучения из открытого отверстия площадью F:

, . Qotb — Я ora F- (V. 13)

Чтобы рассчитать интенсивность теплового облучения рабочего, необходимо определить коэффициент облученности рабочего места фрм. Обычно рассчитывают наибольшую интенсивность для площадки поверхности, расположенной напротив центра отверстия на расстоянии, равном расстоянию от рабочего места до отверстия. Коэффициенты Фр.м Для этого случая в зависимости от расстояния х до отверстия площадью F приведены на графике рис. V.3. Наибольшая интенсивность теплового облучения на рабочем месте qpM, Вт/м2, в результате равна:

Яр и — фр М фотв Со f JQQ j Р = фр.И 0ОТВ F* (V.14)

В формуле (V.14) коэффициенты облученности отнесены к 1 м2 по- верхнбсти в плоскости рабочего места.

При необходимости расчета с учетом произвольного положения рабочего относительно загрузочного отверстия, а также с учетом излучения нагретой поверхности печи и других поверхностей в помещении

Рис. V.3. Зависимость коэффициента облученности <рр м от расстояния х до центра излучающей поверхности площадью F (от xl YT

)