- •I. Теоретическое введение.

- •1.1. Роль статистических методов в оценке

- •1.2. Основные понятия, отражающие качество продукции.

- •1. 4. Систематизация показателей качества стандартных образцов.

- •1.5. Нормирование основных показателей качества химической продукции.

- •1.6. Нормирование погрешностей, характеризующих

- •1.7. Соотношение допустимых погрешностей стандартного образца r и результатов испытаний tдоп и анализа aдоп

- •1.8. Установление соответствия содержания компонента в со заданному значению.

- •1.9. Установление предпочтительной оценки содержания компонента по данным межлабораторного эксперимента.

- •2.0. Установление предпочтительной оценки содержания компонента по данным внутрилабораторного эксперимента.

- •II. Лабораторный практикум по курсу квалиметрии.

- •2.1. Лабораторная работа №1.

- •2.2. Лабораторная работа №2 .

- •2.3. Лабораторная работа №3.

- •2.5. Лабораторная работа №5.

- •2.6. Лабораторная работа №6.

- •2.7. Лабораторная работа №7.

2.3. Лабораторная работа №3.

Люминесцентное определение содержания диспрозия.

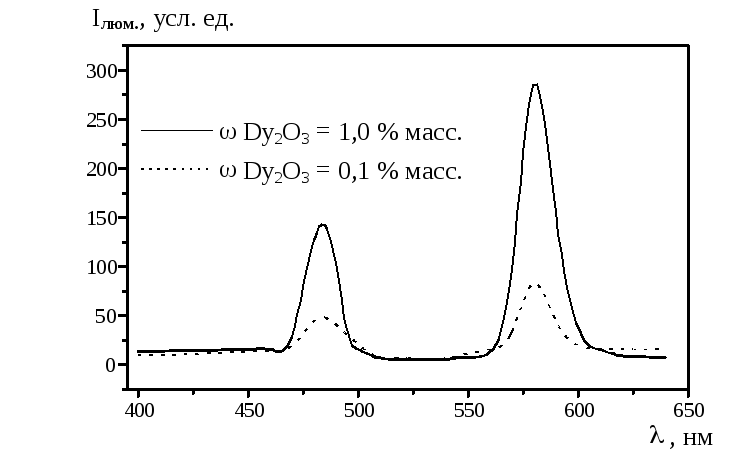

Спектры фотолюминесценции боратно-висмутатных стекол, содержащих оксид диспрозия, представляют собой характерные дискретные узкие полосы, которые обусловлены f-f-переходами между термами. Причиной слабого эффекта кристаллического поля в соединениях редких земель является наличие в ионах внешних оболочек 5s25p6, глубже которых располагаются 4f-электроны, что определяет малую ширину линий и весьма небольшие смещения при переходе от одного кристалла к другому (порядка 10-100 см-1) и от кристаллов к растворам. Исходя из этого были однозначно идентифицированы все линии, наблюдаемые при люминесценции боратно-висмутатных стекол, активированных ионами РЗЭ.

Спектр люминесценции диспрозия в боратно-висмутатных стеклах состоит из двух ярко выраженных максимумов при 485 и 580 нм. (рис. 3.1), а для аква-иона диспрозия характерна люминесценция с максимумами 480, 570 и 670 нм, соответствующими переходам 4F9/2 6H15/2, 13/2, 11/2 . Для диспрозия в составе кристаллофосфора DyOCl также характерно наличие пиков излучения 486 и 570,6 нм, обусловленных переходами 4F9/2 6H15/2, 13/2, но в этом случае более интенсивный пик соответствует 486 нм. Характер спектров люминесценции диспрозия в составе боратных стекол позволяет отнести максимумы люминесценции диспрозия в боратно-висмутатных стеклах переходам 4F9/2 6H15/2, 13/2.

Все данные по спектрам люминесценции диспрозия в составе боратно-висмутатных стекол представлены в таблице 2.1.

Таблица 3.1.

Максимумы люминесценции РЗЭ в боратно-висмутатных стеклах.

|

Элемент |

Люминесценция, нм |

Переход |

Iотн., % |

|

Dy |

485 |

4F9/2 6H15/2 |

49 |

|

|

580 |

4F9/2 6H13/2 |

100 |

Методика определения содержания оксида диспрозия в стекловидных образцах.

В данной работе необходимо использовать люминесцентную установку, описанную в лабораторной работе №2. Для исследования концентрационных зависимостей люминесценции необходимо дополнительно синтезировать образцы сравнения с содержанием оксида диспрозия от 0,05 до 1,2 % масс. В качестве аналитических линий необходимо использовать пики с максимальной интенсивностью (см. табл. 3.1). Вид этой зависимости такой: при низких содержаниях оксида наблюдается линейная зависимость интенсивности люминесценции от концентрации ионов диспрозия, а при более высоких концентрациях наступает постепенное насыщение люминесценции за счет концентрационного тушения, обусловленного резонансным переносом энергии между одноименными ионами.

При отсутствии взаимодействия между люминесцирующими центрами в кристаллофосфорах в соответствии с уравнением (1.2) и двухуровневой моделью излучающего редкоземельного иона наблюдается линейная зависимость между интенсивностью флуоресценции I и их количеством N:

I = k N (3.1)

Выполнение работы.

1.Построение градуировки.

Образцы для градуировки последовательно помещаются в термостатированную ячейку, после чего производится включение установки. При попадании модулированного УФ-излучения на образец происходит флуоресценция диспрозия в видимом диапазоне. Производится регистрация интенсивности излучения диспрозия в образцах с различным его содержанием.

полученные результаты позволяют определить диапазоны линейности зависимости интенсивности люминесценции от концентрации оксида диспрозия и получить градуировочные характеристики для определения содержания оксидов диспрозия в составе боратно-висмутатных стекол. Уравнения, описывающие градуировочные зависимости и основные метрологические характеристики люминесцентного определения этих элементов, заносятся в табл. 3.2.

Таблица 3.2.

Основные метрологические характеристики градуировочной зависимости определения оксида диспозия люминесцентным методом.

|

Эл-т |

Диапазон линейности, % масс. |

Уравнение связи, I/I* = A+B 1) |

Sr(B), 102 |

S2t |

Cmin, % масс. |

|

Dy |

0,05-0,35 |

|

|

|

|

|

1)I* - интенсивность люминесценции при максимальном содержании оксида РЗЭ в диапазоне линейности. | |||||

2. Анализ синтезированного образца.

Полученный образец устанавливается в ячейку для измерений и производится регистрация величины аналитического сигнала.

3. Обработка экспериментальных данных.

По построенной градуировочной зависимости определяется значение величины содержания оксида диспрозия в исследуемом образце. Производится статистическая обработка результатов, рассчитываются величины Sr и доверительного результата.

4. Полученные данные заносятся в таблицу 3.3.

Таблица 3.3.

Результаты люминесцентного определения содержания оксида диспрозия в образцах сравнения

-

ОС-1

ОС-2

ОС-3

M1

M2

M3

W% s

2.4. Лабораторная работа №4.

Рентгенофлуоресцентное определение диспрозия в составе стекловидных образцов.

Наиболее удобны в использовании способы рентгенофлуоресцентного анализа, в которых для получения достоверной информации осуществляется фиксация или стабилизация поправок, а не их определение - способы внешнего и внутреннего стандартов. Способ внешнего стандарта применяется для анализа проб сходного состава с использованием стандартных образцов, состав и свойства которых точно соответствуют составу и свойствам анализируемых материалов. Способ внешнего стандарта связан с появлением погрешностей, обусловленных различием в характере подготовки поверхностей проб, некоторыми флуктуациями в работе измерительной аппаратуры. Этих недостатков лишен метод внутреннего стандарта, когда в качестве аналитического сигнала при построении градуировочных характеристик используется отношение интенсивностей аналитической линии определяемого элемента и элемента, содержание которого в пробе точно известно (внутренний стандарт). Применение метода внутреннего стандарта позволяет повысить воспроизводимость результатов и улучшить метрологические параметры, что делает его предпочтительным при проведении измерений.

При проведении количественных измерений время экспозиции (50 секунд во всех случаях) выбирается таким образом, чтобы общее количество зарегистрированных импульсов превышало 10000.

Таблица 4.1.

Аналитические линии для определения диспрозия в составе стекловидного образца рентгенофлуоресцентным методом анализа.

|

Эл-т |

Аналитическая линия |

Линия внутреннего стандарта (Bi) |

Кристалл-анализатор | ||

|

|

Переход |

2, о |

Переход |

2, о |

|

|

Dy |

L1(1) |

73,80 |

L1(2) |

83,91 |

LiF(220) |

При расчете концентраций выбирают один из методов, позволяющий рассчитать теоретическое значение интенсивности для заданной концентрации. В качестве исходного выбирают условие пропорциональности между интенсивностью и концентрацией и определяют в первом приближении концентрацию элемента

CA= CA(OC)* IA/ IA(OC)

где CA и CA(OC),IA и IA(OC)- концентрации элемента А и интенсивности аналитического сигнала соответственно в анализируемом, образце и образце сравнения.

Эту концентрацию используют в расчете теоретической интенсивности IA, которая, конечно, отличается от измеренной интенсивности. Далее используют метод итерации, т.е. повторения определенных математических расчетов. Разность между рассчитанной и измеренной интенсивностями используется в следующем шаге итерации для расчета уточненного значения концентрации C'A. По значению C'A рассчитывают новое значение интенсивности I"A и так далее, пока теоретическое и измеренное значение интенсивностей не совпадут в пределах заданной погрешности. Обычно для определения концентрации достаточно пяти итерационных циклов.

Методика проведения рентгенофлуоресцентного анализа.

Для количественного рентгенофлуоресцентного определения элементов в составе висмутатно-боратных стекол необходимо получить градуировочную зависимость, связывающую интенсивность аналитического сигнала и концентрацию элемента рентгенофлуоресцентное определение диспрозия производится на рентгеновском спектрометре VRA-30 (производство "Carl Zeiss Jena", Германия). Прибор VRA-30 - автоматический рентгеновский спектрометр - работает по принципу рентгенофлуоресцентного возбуждения и может быть использован для определения элементов от 9F до 92U. В отличие от установок, описанных ранее, здесь характеристическое рентгеновское излучение пробы возникает в результате взаимодействия с пучком первичных рентгеновских квантов, генерируемых рентгеновской трубкой. В зависимости от порядкового номера определяемого элемента предусмотрено использование набора рентгеновских трубок с анодами из различных материалов (Cr, Mo, W). VRA-30 - одноканальный спектрометр с волновой дисперсией. Набор кристаллов-анализаторов (LiF, PET, ADP, KAP, Ge) позволяет сканировать спектр флуоресцентного излучения в широком диапазоне. Спектрометр имеет два датчика: проточно-пропорциональный и сцинтилляционный. Управление работой спектрометра и обработка экспериментальных данных выполняется ЭВМ KSR 4100. Предусмотрена работа прибора как в вакууме (10-3 Па), так и при обычных условиях.

При проведении анализа исследуемый образец помещается в кювету специальной конструкции. Особенностью полученной информации является выявление элементного состава, отражающего всю массу анализируемого объекта, так как отбор информации в рентгенофлуоресцентном анализе происходит со значительно большего участка пробы по сравнению, например, с электронно-зондовым методом возбуждения пробы.

Блок-схема VRA-30

1

2 3 4 5

2 3 4 5

1 - генератор высокого напряжения; 2 - спектрометр (рентгеновская трубка, кювета с образцом, кристалл-анализатор, детекторы); 3 - ЭВМ; 4 - устройство для ввода-вывода информации; 5 - самописец.

Для количественного анализа пробы используют предварительно построенную градуировочную характеристику. Последняя может быть получена при выбранной длине волны аналитической линии как способом внешнего, так и способом внутреннего стандарта. Для этого варьируют содержание определяемого элемента в широком диапазоне концентраций. Затем в аналогичных условиях регистрируют интенсивность излучения определяемого элемента в пробе. Далее, используя параметры градуировочной характеристики, рассчитывают или определяют графически массовую долю определяемого элемента.

Для генерации первичного рентгеновского излучения при проведении РФлА на спектрометре VRA-30 используется рентгеновская трубка с анодом, обеспечивающим наибольший выход характеристического излучения определяемого элемента. Напряжение и ток накала рентгеновской трубки выбираются экспериментально по наблюдаемой величине интенсивности аналитической линии. При проведении количественных измерений время экспозиции выбирается таким образом, чтобы общее количество зарегистрированных импульсов превышало 10000 (Sr=0,01).

Порядок проведения работы

Для проведения анализа стекловидные излучатели помещаются в специальные кюветы для достижения воспроизводимого положения образцов при измерении. К спектрометру VRA-30 прилагаются стаканчики и согласующие детали для проб из различных материалов: алюминия, кадмированной стали, никеля и графита. Во избежание эффектов постороннего возбуждения измерения целесообразно проводить в алюминиевых держателях.

Выбор аналитической линии определяемого элемента.

Аналитической линией является линия излучения определяемого элемента, интенсивность которой используется для расчета массовой доли элемента в пробе. В качестве таковой должна быть выбрана линия, на которую не накладываются линии излучения других элементов в пробе. В висмутатно-боратных стеклах возможны наложения на линии характеристического спектра диспрозия линий излучения матричного элемента - висмута.

Для установления линии, свободной от наложения, необходимо проанализировать спектр излучения стекловидного образца, содержащего диспрозий. С этой целью после установки образца в приборе по установленной программе производится запись рентгеновского спектра в диапазоне углов от 20 до 70о .

Определение малых содержаний элементов необходимо производить при вакуумировании камеры для образцов, так как при этом увеличивается чувствительность определения этих элементов (например, для меди она возросла в 5 раз). После откачки воздуха давление в камере спектрометра не должно превышать 0,6 Па.

При выборе рентгеновской трубки для анализа необходимо иметь ввиду, что она должна обеспечивать возбуждение определяемых элементов, поэтому при анализе легких элементов (от F до V) эффективно использование трубки с хромовым анодом, а для более тяжелых - трубки с вольфрамовым, молибденовым, серебряным анодами. При этом величина напряжения и ток накала должны обеспечивать двукратное превышение энергий краев поглощения определяемых элементов.

В коротковолновой области спектра можно использовать следующие кристаллы-анализаторы: LiF 200, LiF 220 и LiF 420. Кристаллы-анализаторы LiF 220 и LiF 420 обладают высокой разрешающей способностью, но несколько меньшим коэффициентом отражения и их целесообразно применять для элементов с Z23. Чтобы проводить измерения всех определяемых элементов одновременно и тем самым увеличить экспрессность методики анализа целесообразно использовать кристалл-анализатор LiF 200.

3. По полученному спектру выбирается аналитическая линия диспрозия и линия внутреннего стандарта, исходя из ранее изложенных принципов.

4. Построение градуировочной зависимости.

Для проведения анализа используются два метода построения градуировочной зависимости - метод внешнего стандарта и метод внутреннего стандарта. В первом случае интенсивность излучения характеристической линии излучения диспрозия является функцией его содержания в образце и экспериментально построенная зависимость представляет собой прямую линию.

При использовании метода внутреннего стандарта интенсивность излучения диспрозия соотносится с интенсивностью линии внутреннего стандарта (висмута) и это отношение должно быть также пропорционально содержанию диспрозия в пробе.

В обоих случаях образцы, подлежащие анализу в целях построения градуировочной зависимости, размещаются в держателе, после чего на панели управления рентгеновского спектрометра устанавливаются параметры проведения процесса анализа в выбранном волновом диапазоне. Далее производится определение интенсивности рентгеновского излучения в области аналитических линий и осуществляется построение зависимостей I(Dy)=f(С) и I(Dy)/I(Bi)=f(С).

5. Определение содержания диспрозия в пробе.

Отдельно приготовленный по ранее описанной технологии образец сравнения, содержащий неизвестное количество диспрозия, устанавливается и анализируется вместе с образцами, составляющими градуировочную зависимость. Определение величины интенсивности излучения диспрозия в образце производится 10 раз. Полученные результаты используются для определения содержания этого элемента с использованием градуировочной зависимости, построенной по методу внешнего и внутреннего стандарта.

Экспериментальные данные обрабатываются и рассчитываются величина доверительного интервала и относительного стандартного отклонения при определении диспрозия. Результаты представляются в таблице.

Количественный состав пробы.

|

Объект анализа |

Определяемый элемент |

n |

Sr |

Р=0,95 |

|

|

|

|

|

|