1.2. Чувствительность и цена деления шкалы

Чувствительностью электроизмерительного прибора называется отношение линейного или углового перемещения указателя (стрелки) к измеряемой величине, вызвавшей это перемещение

S = n/x,

где n — угловое или линейное перемещение; х — измеряемая величина7.

На практике обычно используется величина обратная чувствительности С = 1/S, называемая ценой деления шкалы прибора. Цена деления измеряется в единицах физической величины приходящейся на одно деление шкалы. Отсчет физической величины равен количеству делений шкалы умноженному на цену деления шкалы. При работе с много предельными приборами необходимо определять цену деления для каждого предела измерений. Для этого верхнее значение шкалы прибора на данном пределе измерений необходимо разделить на число делений шкалы8.

Пример.В лаборатории используется вольтметр имеющий 150 делений шкалы и следующие пределы измерений: 7.5 В, 15 В,. 30 В. Соответственно цена деления на первом пределе будет 7.5/150 = 0.05 В/дел и т. д. Если стрелка прибора остановилась на 63 делениях, то значение измеряемого напряжения составит: 0.05·63=3.15 В.

При снятии показаний следует первым делом вычислить цену деления на данном пределе и результат отсчета сразу переводить в значения физической величины9.

1.3. Практические советы

Прежде чем подобрать прибор для данного измерения, необходимо:

Хотя бы грубо оценить ожидаемое значение физической величины. Например, пользуясь законом Ома10.

Знать постоянный или переменный ток протекает в цепи.

Задаться точностью, с которой будет производиться измерение.

Учесть требования, предъявляемые к сопротивлению прибора.

Соответственно выбирается прибор с необходимым верхним пределом измерения, определенного класса точности и внутреннего сопротивления. Прежде чем производить отсчет показаний прибора, необходимо: определить цену деления на данном пределе измерения, правильно установить прибор, откорректировать «нуль», при снятии показаний учитывать ошибку связанную с параллаксом11, 12.

2. Измерений токов и напряжений

Включение любого электроизмерительного прибора не должно заметно влиять на режим работы цепи. Для выполнения этого условия амперметр, включаемый в цепь последовательно нагрузкой (рис. 1.1) должен обладать как можно меньшим внутренним сопротивлением. Вольтметр, включаемый параллельно должен обладать большим сопротивлением, по сравнению с сопротивлением цепи13.

2.1. Измерение токов

П усть

в цепи имеющей сопротивлениеR

протекает ток I

(рис. 1.1). По закону Ома I

= U/R.

После включения в цепь амперметра с

внутренним сопротивлением Ra

ток в цепи изменится I=U/(R

+ Ra).

В результате ток, который покажет

амперметр I,

окажется меньшим (I

< I).

Только при условии, что Ra

<< R

ток I

I.

Поэтому сопротивление амперметров

должно составлять доли единиц Ом14.

усть

в цепи имеющей сопротивлениеR

протекает ток I

(рис. 1.1). По закону Ома I

= U/R.

После включения в цепь амперметра с

внутренним сопротивлением Ra

ток в цепи изменится I=U/(R

+ Ra).

В результате ток, который покажет

амперметр I,

окажется меньшим (I

< I).

Только при условии, что Ra

<< R

ток I

I.

Поэтому сопротивление амперметров

должно составлять доли единиц Ом14.

Д ля

расширения пределов измерения токов

амперметры снабжают шунтами. Шунтом

называется сопротивление, подключаемое

параллельно амперметру (рис. 1.2). При

шунтировании только малая часть токаIa

от измеряемого I

ответвляется в прибор и непосредственно

измеряется. Основной ток Iш

протекает через шунт15.

Пусть надо измерить ток I

в n

раз больший, чем ток Ia

– максимальный ток отклонения прибора.

Внутреннее сопротивление амперметра

Ra.

Определим, пользуясь законом Ома,

сопротивление необходимого шунта Rш.

Падения напряжения на амперметре и

шунте одинаковы, т. к. они соединены

параллельно: Rш

·Iш

= Ia

·Ra.

Кроме того,

I

= Ia

+ Iш

,

I/Ia

= n.

Из этих уравнений находим

ля

расширения пределов измерения токов

амперметры снабжают шунтами. Шунтом

называется сопротивление, подключаемое

параллельно амперметру (рис. 1.2). При

шунтировании только малая часть токаIa

от измеряемого I

ответвляется в прибор и непосредственно

измеряется. Основной ток Iш

протекает через шунт15.

Пусть надо измерить ток I

в n

раз больший, чем ток Ia

– максимальный ток отклонения прибора.

Внутреннее сопротивление амперметра

Ra.

Определим, пользуясь законом Ома,

сопротивление необходимого шунта Rш.

Падения напряжения на амперметре и

шунте одинаковы, т. к. они соединены

параллельно: Rш

·Iш

= Ia

·Ra.

Кроме того,

I

= Ia

+ Iш

,

I/Ia

= n.

Из этих уравнений находим

Rш = Ra/(n – 1). (1.4)

Следовательно, для расширения предела измерения амперметра в n раз необходимо, чтобы сопротивление шунта было в

(n - 1) раз меньше сопротивления прибора.

2.2. Измерение напряжений

В качестве вольтметра может быть использован

любой электроизмерительный прибор,

имеющий достаточно большое сопротивление,

проградуированный в единицах напряжения

и включаемый параллельно участку цепи,

на концах которого измеряется напряжение.

Пусть с помощью вольтметра, сопротивление

которогоRv,

измеряется напряжение на участке цепи

(рис. 1.3). До включения вольтметра падение

напряжения на сопротивлении R2

было равно: U2

= IR2

=UR2/(R1

+ R2).

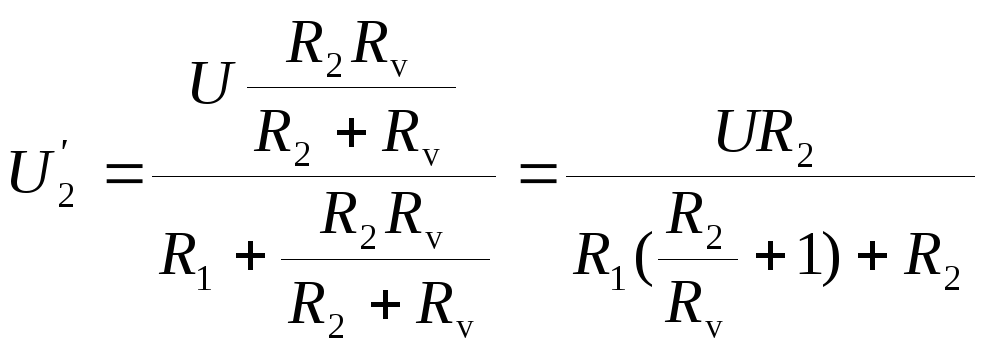

После включения вольтметра получим:

качестве вольтметра может быть использован

любой электроизмерительный прибор,

имеющий достаточно большое сопротивление,

проградуированный в единицах напряжения

и включаемый параллельно участку цепи,

на концах которого измеряется напряжение.

Пусть с помощью вольтметра, сопротивление

которогоRv,

измеряется напряжение на участке цепи

(рис. 1.3). До включения вольтметра падение

напряжения на сопротивлении R2

было равно: U2

= IR2

=UR2/(R1

+ R2).

После включения вольтметра получим:

.

.

Из последнего соотношения видно, что U2 < U2 и только когда Rv >> R2 получим U2 U2. Поэтому сопротивления стрелочных вольтметров составляют десятки и сотни Ом на каждый вольт шкалы, а сопротивления цифровых вольтметров достигают десятков МОм16.

Д ля

расширения пределов измерения вольтметром

последовательно с ним включается

добавочное сопротивлениеRд17.

Пусть измеряемое напряжение V

в n

раз больше, чем, максимальное допустимое

напряжение VВ

на вольтметре. Тогда (pис.

1.4) можно так подобрать Rд,

чтобы падение напряжения на нем было

равно Vд=V-VB

. Поделив это уравнение на

VB,

и

учтя, что через вольтметр и дополнительное

сопротивление идет один и тот же

максимальный допустимый для вольтметра

ток Imax

,

получим:

ля

расширения пределов измерения вольтметром

последовательно с ним включается

добавочное сопротивлениеRд17.

Пусть измеряемое напряжение V

в n

раз больше, чем, максимальное допустимое

напряжение VВ

на вольтметре. Тогда (pис.

1.4) можно так подобрать Rд,

чтобы падение напряжения на нем было

равно Vд=V-VB

. Поделив это уравнение на

VB,

и

учтя, что через вольтметр и дополнительное

сопротивление идет один и тот же

максимальный допустимый для вольтметра

ток Imax

,

получим:

Vд/VB = RдImax /RB Imax = n – 1 .

Откуда

Rд = ( n – 1 ) RB . (1.5)

Следовательно, для расширения предела измерений вольтметра в п раз надо подключить к нему последовательно дополнительное сопротивление, в п — 1 раз большее внутреннего сопротивления вольтметра. В данной работе в качестве дополнительного сопротивления используется магазин сопротивлений.

3. Способы регулирования тока и напряжения

В лабораторной практике для регулировки

тока используется реостат, для регулировки

напряжения используется потенциометр

(делитель напряжения) или автотрансформатор

(для переменного тока). Реостат включается

последовательно с нагрузкой, ток в

которой регулируется рис. 1.5.

лабораторной практике для регулировки

тока используется реостат, для регулировки

напряжения используется потенциометр

(делитель напряжения) или автотрансформатор

(для переменного тока). Реостат включается

последовательно с нагрузкой, ток в

которой регулируется рис. 1.5.

Если напряжение U на клеммах поддерживается постоянным то при перемещении движка реостата слева на право (рис. 1.4) ток в цепи будет меняться от Iмакс= U/Rн, до минимального значения Iмин=U/(R+Rн). Отношение пределов регулирования:

k = Iмакс/Iмин = 1 + R/Rн . (1.6)

Если заданы пределы регулирования токов и сопротивление нагрузки, то можно рассчитать сопротивление реостата.

R = Rн (k – 1) . (1.7)

Каждый реостат рассчитан на определенный ток. Наибольший ток протекает по реостату, когда в цепь включена небольшая часть его обмотки. Ток в цепи в этом случае близок к Iмакс. Следовательно, реостат должен быть рассчитан на максимальный ток. На табличке реостата указывается его сопротивление и максимальный допустимый ток18.

Для

регулирования напряжения используется

тот же реостат, включений по схеме

делителя напряжения (рис. 1.6), в этом

случае он называется потенциометром.

Сопротивление нагрузки Rн

теперь подключено параллельно

сопротивлению потенциометра, то

зависимость напряжения нагрузке от

перемещения движка носит более сложный

характер, чем в предыдущем случае. При

перемещении движка потенциометра от

точки А

до точки В

(рис. 1.6) напряжение на нагрузке будет

меняться от U

до нуля. При этом в случае если Rн>>R

напряжение на нагрузке будет меняться

прямо пропорционально перемещению

движка потенциометра. При уменьшении

сопротивления нагрузки зависимость

напряжения от перемещения движка будет

носить нелинейный характер. С другой стороны при изменении сопротивления

нагрузки будет меняться напряжение,

снимаемое с реостата. Для ослабления

этого эффекта необходимо уменьшать

сопротивление потенциометра по сравнению

с сопротивлением нагрузки. Однако

чрезмерно низкое сопротивление реостата

приводит к большим токам, протекающим

по его обмотке. Поэтому в лабораторной

практике при выборе сопротивления

потенциометра ограничиваются условиемR≈Rн

/ 3.

19

другой стороны при изменении сопротивления

нагрузки будет меняться напряжение,

снимаемое с реостата. Для ослабления

этого эффекта необходимо уменьшать

сопротивление потенциометра по сравнению

с сопротивлением нагрузки. Однако

чрезмерно низкое сопротивление реостата

приводит к большим токам, протекающим

по его обмотке. Поэтому в лабораторной

практике при выборе сопротивления

потенциометра ограничиваются условиемR≈Rн

/ 3.

19

4. Общие правила пользования универсальными

измерительными приборами

4.1. Подключение и порядок измерений с помощью тестера.

Т естер

имеет две клеммы, к которым подключаются

проводники со щупами на концах (рис.

1.7). Левая клемма соответствует минусу,

а правая плюсу. Режим работы выбирается

с помощью переключателей, расположенных

на передней панели. Кнопка «»

соответствует измерению постоянного

тока и напряжения, а кнопка «»

переменного тока и напряжения. При

измерении сопротивлений необходимо

включить кнопку «».

Установить переключатель пределов

измерения в положение соответствующее

ожидаемому пределу измерения тока,

напряжения или сопротивления. Подключить

прибор к измеряемой цепи. При необходимости

изменить предел измерения. Отсчет

измеряемой величины производится по

шкалам, отмеченным справа знаками «»,

«»,

«,

к,

pF».

естер

имеет две клеммы, к которым подключаются

проводники со щупами на концах (рис.

1.7). Левая клемма соответствует минусу,

а правая плюсу. Режим работы выбирается

с помощью переключателей, расположенных

на передней панели. Кнопка «»

соответствует измерению постоянного

тока и напряжения, а кнопка «»

переменного тока и напряжения. При

измерении сопротивлений необходимо

включить кнопку «».

Установить переключатель пределов

измерения в положение соответствующее

ожидаемому пределу измерения тока,

напряжения или сопротивления. Подключить

прибор к измеряемой цепи. При необходимости

изменить предел измерения. Отсчет

измеряемой величины производится по

шкалам, отмеченным справа знаками «»,

«»,

«,

к,

pF».

Перед измерением сопротивления необходимо установить нуль шкалы омметра. Для этого переключатель пределов поставить в положение «» или «кх1», замкнуть концы измерительных проводников, и ручкой установки нуля шкалы омметра установить стрелку на нулевую отметку шкалы «, к, pF» (нуль находится справа)20.

4.2. Подключение и порядок измерений с помощью универсального цифрового прибора.

Ц ифровой

прибор имеет три клеммы для подключения

измерительных проводников (рис. 1.8). При

измерении напряжений и сопротивлений

измерительные провода подключаются к

гнездам «О

», «U,

R

». При

измерении тока проводники подключаются

к клеммам «О

», «I

». Кнопки

«-I

», «-U

» соответствует

измерению постоянного тока и напряжения,

а кнопка «I

», «U

» переменного

тока и напряжения. При измерении

сопротивлений необходимо включить

кнопку «R».

Установить переключатель пределов

измерения в положение соответствующее

ожидаемому пределу измерения тока,

напряжения или сопротивления. Подключить

прибор к измеряемой цепи. При необходимости

изменить предел измерения.

ифровой

прибор имеет три клеммы для подключения

измерительных проводников (рис. 1.8). При

измерении напряжений и сопротивлений

измерительные провода подключаются к

гнездам «О

», «U,

R

». При

измерении тока проводники подключаются

к клеммам «О

», «I

». Кнопки

«-I

», «-U

» соответствует

измерению постоянного тока и напряжения,

а кнопка «I

», «U

» переменного

тока и напряжения. При измерении

сопротивлений необходимо включить

кнопку «R».

Установить переключатель пределов

измерения в положение соответствующее

ожидаемому пределу измерения тока,

напряжения или сопротивления. Подключить

прибор к измеряемой цепи. При необходимости

изменить предел измерения.

Универсальный прибор В7-40 имеет режим автоматического выбора пределов измерения. Этот режим устанавливается при включении прибора. Изменить точность отсчета можно кнопками « », « ».

В лаборатории также используется универсальный цифровой прибор Щ 3000, который позволяет измерять токи напряжения и сопротивления. Пределы измерений выбираются с помощью переключателя «200 2 20 200 2000». Эти цифры означают верхний предел измерений. Надо учитывать, что на первом пределе значения измеряемой величины указаны слева от переключателя, а для остальных пределов справа. При измерении переменных и постоянных токов и напряжений надо переключать кнопку | . 21