Институт «Открытое Общество»

Российское Психологическое Общество Ярославское региональное отделение

Л.Ю. Субботина

Личность в системе профессиональной подготовки

Учебное пособие

Ярославль 2003

УДК 159.9:331.101.3 ББКЮ.941

Рецензенты: кафедра психологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского; доктор педагогических наук, профессор В.Ф. Шевчук

Научный редактор-докт. пснхол. наук, профессор А.В. Карпов

Субботина Л.Ю. Личность в системе профессиональной подготовки. Учебное пособие / Институт «Открытое Общество». Российское психологическое общество. Ярославль, 2003. 101 с. б илл. Библиогр.: 34 назв.

Профессиональная подготовка - одна из важнейших сфер жизни общества Прогрессивное движение выражается в развитии, совершенствовании и усложнении профессий, а, следовательно, в требований профессиональной подготовки. Современная тенденция формировать в системе профессионального обучения не «специалиста», а «личность профессионала» потребовала от психологии активизации научных разработок в данной области. Для студентов-психологов необходим курс, раскрывающий научные основы организации профессионального обучения. Пособие включает психологический анализ Профессионального обучения, как специфической деятельности, психических механизмов, закономерностей и свойств личности, обусловливающих формирование профессионала. Особое внимание уделяется анализу мотивации учащегося, развитию системы профессионально-важных качеств и способностей, уровням профессионализации.

Пособие предназначено для студентов-психологов, аспирантов и преподавателей факультетов психологии высших учебных заведений.

ISBN 5-9527-0025-Х

Издание осуществлено при финансовой поддержке Института «Открытое общество» в рамках Мегапроехта «Развитие образования в России» (№ проекта HBD-219).

© Институт «Открытое Общество», 2003

© Российское Психологическое общество, 2003

© Субботина Л.Ю., 2003

3 Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ------------------------------------

ВВЕДЕНИЕ-

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИИ-

2.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-----------------------------------.....-------------8

3.СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ---------------15

4.МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ--------------------17

5.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ------------------24

6.ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ----------------------------------------------------------------30

7.ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЫКА------------------------------------------34

8. ПОНЯТИЕ НАУЧЕНИЯ------------------------------------------------------37

9. МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ--------------------------------------------------42

10.ПОНЯТИЕ ОШИБКИ--------------------------------------------------------52

11. СТРЕСС В УЧЕБНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ-----------62

12.РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА---------------------------------------------78

4 13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР'84

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ--------------------------------------95

ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ-------------------------------------------96

Г'ЛОССАРИЙ----------------------------------------------------------------99

ЛИТЕРАТУРА-------------------------------------------------------------10]

5

Введение

Профессиональная подготовка - одна из важнейших сфер жизни общества. Прогрессивное движение выражается в развитии, совершенствовании и усложнении профессий, а, следовательно, и требований профессиональной подготовки. Этому способствуют следующие факторы

- усиливающаяся год от года динамика мира профессий: все больше становится различных профессий я специализаций;

- усиливающаяся год от года динамика профессиональных знаний: все более разнообразные и постоянно обновляющиеся знания и навыки требуются даже в рамках конкретной специальности;

- усиливающаяся год от года динамика смены материальной базы конкретной профессии: все чаще от специалистов требуется освоение нового оборудования, технологий, профессиональных понятий,

Эти и ряд других факторов приводят к повышению роли профессиональной подготовки в обществе. Проблемы профессиональной подготовки раскрываются в психологии в таких темах как психология обучения, психология личности, психология труда, дифференциальная психология и др. Психологические знания, необходимые дня решения вопросов профессиональной подготовки объединены в самостоятельное направление психология профессионального обучения Рассмотрим базовые психологические категории, в рамках которых идет анализ профессионального обучения.

6

1. Определение профессии

Еще в глубокой древности люди разделили между собой свои трудовые функции. Одни шли на охоту, другие охраняли жилище, женшины готовили еду, смотрели за детьми, шили одежду. Кто-то занимался шаманством, кто-то расписывал стены пещеры. Это было примитивное разделение труда, но оно уже определяло первых "профессионалов". По мере усложнения жизни человека, появлялось множество новых видов труда, один и тот же вид разделялся на разные "подвиды", возрастало количество трудовых функций. Таким образом, появлялись первые "профессии", т.е. разделение всей области труда на отдельные сферы по выполнению тех или иных функций Однако это еще не были профессии в современном понимании. Во-первых, эта деятельность не имела четко определенных функций. Например, крестьянин должен был не только заниматься сельским хозяйством, но и быть в доме за печника и шорника, строителя и ткача и т.п. Во-вторых, специально ей не учили (учили только отдельным навыкам, а не деятельности в целом). Не существовало и специальных учебных заведений для этого. В-третьих, деятельность эта была предельно общая. Древний лекарь, например, сам собирал лекарственные травы, сам готовил лекарства, сам обследовал больного, ставил диагноз и лечил своими снадобьями. Проще говоря, не существовало специализаций в конкретном виде труда. И все же это уже были примитивные формы профессий. В обществе были купцы и горшечники, каменщики и священники, крестьяне и чиновники. Таким образом, появились группы людей, занятых определенного рода трудовыми функциями

В современном обществе никто не будет сдавать анализы аптекарю, а врач не примется сам составлять порошки и микстуры. Все это говорит о том, что появилась специализация видов труда, т.е. разделение его на профессии и отдельные специальности Выбор современных профессий и специальностей чрезвычайно велик. Причем каждая из них требует своей степени подготовки по времени, качеству и сложности, т.е. для осуществления современных трудовых функций требуется еще подготовленность (знания, умения, навыки, квалификация), благодаря которой человек может выполнять эти функции

Разные профессии требуют различных сроков для подготовки и выполняются на разном уровне профессионализма. Кроме этого различные профессии требуют от человека разных психических качеств, личностных способностей и свойств. Все эти особенности развиваются в ходе выполнения трудовой деятельности, ходе профессии. Формиро-

7

вание профессии - это разворачивающийся во времени процесс выполнения трудовых функций и развития личности профессионала

Таким образом, мы определили основные составляющие профессии. Выдающийся отечественный психолог ЕА. Климов дал следующую характеристику профессии. Профессия - это сфера общества, объединенная общей деятельностью, область приложения сил человека, в которой он осуществляет свои трудовые функции

Большинство профессий настолько сложны, многозначны, что они делятся еще на отдельные группы функций, отражающие конкретную сторону профессии, т.е. специальности. Например, врач - это профессия, а детский врач (педиатр) - это специальность, учитель -профессия, а учитель химии - специальность.

В современном обществе профессий насчитывается десятки сотен, а специальностей, как одной из сторон профессий, и того больше.

Естественно, довольно трудно сориентироваться в этом море профессий и выбрать ту единственную, которая наибольшим образом подходит именно тебе. Для облегчения этой задачи созданы классификации профессий. Классификация - это определенный порядок распределения однотипных явлений или объектов по важным признакам Одним из таких важных признаков для профессии являете* объект деятельности или предмет труда. В зависимости от особенностей предмета труда Е.А. Климов разделил все профессии на пять типов.

1. Если главный, ведущий предмет труда - это растения, животные или микроорганизмы, то перед нами тип П (Человек - природа).

2. Если главный, ведущий предмет труда - технические системы, вещественные объекты, материалы, виды энергии, то перед нами тип Т (Человек — техника).

3. Если главный, ведущий предмет труда - люди, группы, общности людей, то пред нами тип Ч (Человек человек).

4. Если главный, ведущий предмет труда - условные знаки, цифры, коды, естественные или искусственные языки, то перед нами тип 3 (Человек - знак).

5. Если главный, ведущий предмет труда - художественные образы, условия их построения, то перед нами тип X (Человек — художественный образ).

Е.А. Климов не только разработал приведенную выше классификацию, но и создал диагностический тест для определения, к какому типу профессий имеются склонности у конкретной личности.

Используя классификацию Е.А. Климова, можно перейти к практическим вопросам реализации профессионального отбора и разработки учебных программ.

8

2. Основные понятия психологии обучения. Учебная деятельность

Основной деятельностью, обеспечивающей овладение знаниями, умениями и навыками является обучение. Обучение всегда процесс активного взаимодействия обучающего и учащегося. В обучении постоянно происходит общение. В результате такого активного общения и осуществляется учебная деятельность. Обучение имеет много сторон. Психологическая сторона обучения выражается в структуре учения, его механизмах, как особой специфической деятельности; в психологических особенностях личности ученика и учителя; в психологических основах методов, способов и форм обучения.

Обучение относится к основным видам деятельности наряду с игрой, трудом и общением. Это деятельность, направленная на усвоение новой информации учащимся при максимальной его активности, в соответствии с поставленными целями и задачами В процессе обучения происходит управляемое изменение поведения человека Обучение - это управление процессом приобретения новых таний, формирование способностей и в целом когнитивных структур, организация познавательной активности ученика Следует различать понятия обучение, научение и учение. Научение ~ это внутренний процесс изменения познавательных и личностных структур человека. Учение - это своего рода промежуточный результат научения, означающий осознанное использование полученных знаний в конкретных поведенческих ситуациях. 'Обучение - это результативный уровень научения, характеризующийся приобретением нового опыта Как любой вид деятельности обучение имеет системно-структурную организацию.

Обучение представляет форму организации процесса передачи знаний, социальную систему, направленную на передачу новому поколению опыта предшествующих. Организация обучения развертывается в пространстве и времени. В системе обучения активно взаимодействуют обучающий и учащийся. Это взаимодействие осуществляется путем общения. В результате такого общения осуществляется учебная деятельность. В ходе исторического развития общества, накопленные знания фиксируются в различных материальных формах предметах, книгах, орудиях труда. Процесс превращения идеального знания в материальную форму называется опредмечиванием. Для того чтобы воспользоваться этим знанием, последующее поколение должно вычленить, понять закрепленную в орудии труда или объекте познания идею. Этот процесс носит название распредмечивания. Потребовался

9

неординарный ум и особые способности, чтобы изобрести я создать, например, паровой двигатель. Использование требует понимания его работы, т.е. осознания той идеи, которая опредмечена в двигателе. Таким образом, поколение, которое стало пользоваться паровыми двигателями, вынуждено было распредметить идею создателя, проще говоря, понять принцип устройства Только при этом условии возможно использование данного предмета (парового двигателя). Учебная деятельность выступает средством, с помощью которого распредмечи-вается идеальное знание и формируется общественный опыт Познавательный характер учебной деятельности - ее существенная характеристика. Она принципиально определяет все остальные компоненты учебной деятельности, создает ее направленность: потребности и мотивы; цели и действия; средства и операции. Эти компоненты могут превращаться друг в друга. Например, действие может стать целью или потребностью, операция выполнения контрольной работы превратиться в мотив Стимулирующий дальнейшее обучение и т.д. В этих превращениях заключена динамика учебной деятельности. Стержнем учебной деятельности является ее предметность. Понятие предметно-практической деятельности как преобразователя действительности служит основой научного подхода к анализу познавательных процессов.

Психологическое содержание всех составляющих учебной деятельности раскрывается в "психологии обучения".

Психология обучения - это научное направление, исследующее психологические закономерности усвоения знаний, умений и навыков, психологические механизмы научения и учебной деятельности, возрастные изменения, обусловленные процессом научения Основная практическая цель психологии обучения направлена на поиск возможностей управления процессом учения. При этом учение рассматривается как специфическая деятельность, включающая мотивы, цели и учебные действия. В конечном итоге она должна привести к формированию психологических новообразований и свойств полноценной личности. Учение - универсальная деятельность, ибо составляет основу овладения любой другой деятельностью. Центральная задача психологии обучения - анализ и разработка требований к учебной деятельности, осуществляемой учеником в педагогическом процессе. Эта задача конкретизируется в комплексе более частных задач: - выяснение связи обучения и психического развития и разработка

мер оптимизации обучающих воздействий в этом процессе; .- системно-структурный анализ учебного процесса;

10

- раскрытие особенностей природы индивидуальных проявлений психического развития, обусловленных особенностями учебной деятельности.

В психологии еще не сложился единый теоретический фундамент, позволяющий проводить анализ и классификацию психолого-педагогических требований, предъявляемых к учебной деятельности. Существуют различные подходы и теории, освещающие данный вопрос. Вместе с тем можно говорить об определенных научно-психологических наработках, позволяющих определить методологические основы такого анализа

Анализ учебной деятельности должен исходить из следующих принципиальных положений.

1. Учебная деятельность отражает прогноз тех изменений, которые могут произойти в психическом развитии обучаемого, включенного в учебный процесс. Она определяет и систему оценки этих изменений.

2. Организация учебной деятельности предусматривает соотнесение с личностными возможностями обучаемого и потенциалом их развития.

3. Каждый уровень личностного развития обеспечивается специфическими формами и содержанием учебной деятельности

Любая учебная деятельность имеет структурно - системный характер. Система это единство компонентов и их взаимосвязей Психологическая структура - это строение и свойство тех устойчивых факторов, которые действуют в условиях выполнения задачи определенной организации учебной деятельности.

Структура включает:

1. Компоненты деятельности, без которых она просто неосуществима. Сюда входят задачи и цели деятельности; ее предмет, способы принятия решения и выполнения; действия контроля и оценки деятельности.

2. Взаимосвязи между указанными компонентами. Взаимосвязаны могут быть воздействия, операции, элементы функциональной организации, оперативные системы отображения и т.д.

3. Динамика установления указанных взаимосвязей. В зависимости от регулярности активизации связей формируются симптомоком-плексы психических процессов, функционально- важных свойств.

Все структурные элементы соединены многочисленными связями. Элементы структуры - условно неделимые ее части. Любая структура обеспечивает реализацию какого-то функционального свойства ради которого она собственно и была создана, т.е. своей основной

11

функции (например, система образования создана, чтобы реализовать функцию обучения). Функция - это процесс осуществления определгн-ного результата.

Сочетание структуры и функции приводит к образованию системы. Любой образовательный процесс представляет из себя систему. Основные характеристики системы:

1) это нечто целое;

2) имеет функциональный характер;

3) диференцируется на ряд элементов с определенными свойствами;

4) отдельные элементы взаимодействуют в процессе выполнения определенной функции;

5) свойства системы не равны свойствам ее элементов.

6) имеет информационную и энергетическую связь с окружающей средой;

7) система адаптивна, изменяет характер функционирования в зависимости от информации о получаемых результатах;

8) разные системы могут давать одинаковый результат.

Система носит динамический характер, т.е. развивается во времени. Говоря о психологической системе деятельности, мы понимаем под ней единство психических свойств, обслуживающих деятельность, и их связей. С позиций системного подхода отдельные психические компоненты (в т.ч. функции и процессы) в деятельности выступают в виде целостного образования, организованного в плане выполнения функций конкретной деятельности (т.е. достижения цели), т.е. в форме психологической системы деятельности ПСД есть целостное единство психических свойств субъекта и их всесторонних связей. Процесс обучения во всех своих проявлениях реализуется исключительно психологической системой деятельности В рамках психологической системы деятельности происходит перестройка индивидуальных качеств личности путем их построения, переструктурирования, исходя из мотивов, целей, условий деятельности. Собственно так и происходит накопление индивидуального опыта, формирование знаний и развитие личности обучаемого.

Как системная организация, учебная деятельность, имеет относительно устойчивые ("статические") компоненты и связи между ними. Устойчивые структурные элементы условно можно назвать "скелетом'1 учебной деятельности. Это те составляющие учебкой деятельности, которые являются относительно стабильными и абсолютными для учебной деятельности. Проще говоря, без них деятельность просто не существует.

12

В организации учебного процесса обязательно присутствуют такие составляющие как предмет обучения, т.е. собственно те знания, умения и навыки, которые надо освоить, субъект учения (ученик), т.е. человек, который желает освоить новые знания и имеет определенные предпосылки для этого освоения, способы обучения, т.е. те средства, с помощью которых передаются необходимые знания и навыки, учитель (организатор учебного процесса^ т.е. человек, который осуществляет управление, координацию и регуляцию деятельности ученика, пока последний не сможет делать это самостоятельно. Каждый из перечисленных элементов имеет свою собственную структуру и функциональные связи, кроме этого все они имеют общую системную организацию, превращающую их в собственно систему обучения. В этой системе можно выделить следующие структурные компоненты

1. Моттацианный или побудительный компонент Он включает познавательные потребности и сформированные на их основе мотивы обучения. Обучение это всегда процесс активного взаимодействия учащегося и учителя. Очень часто в качестве мотива учебной деятельности выступает интерес. В ходе обучения этот мотив претерпевает изменения. На первых этапах обучения интерес чаще всего ориентирован на внешние характеристики учения: на визуальные и организационные признаки. Затем интерес переносится на результат деятельности, т.е. собственно "что у меня получается?". И на последнем этапе интерес концентрируется на процессе обучения. Наличие последней формы интереса вызывает положительные эмоции и стимулирует устойчивую активность учащегося.

2. Программно - ориентировочный компонент, Основным элементом этого ^компонента является осознание цели обучения, как предвосхищение конечного результата и формирование ориентировочной основы деятельности. В процессе обучения учащийся должен сформировать элементы индивидуального опыта в форме знаний и навыков. В ходе обучения отдельные знания формируются в систему абстрактных понятий, представляющую субъективную модель реальной действительности. Формирование такой модели и выступает для ученика целью обучения, Достижение этой цели начинается с получения и усвоения информации, составляющей впоследствии информационно ориентировочную основу деятельности. На этой основе вырабатывается программа действий обучения.

3. Действенно-операционный компонент. В основе этого компонента лежат действия и операции, с помощью которых реализуется деятельность обучения. В структуре учебной деятельности В.Я. Ляудис выделяет действия "уяснения содержания учебного мате-

13

рмоиг" и действия "отработки учебного материале?. Это так называемые исполнительные учебные действия. Кроме исполнительных, учебная деятельность включает и контрольные, позволяющие проводить оценку и корректировку исполнительных действий С помошью контрольных действий обеспечивается и обратная связь между педагогом и учащимися.

Указанные учебные действия осуществляются с помощью активизации высших психических функций и способностей, которые в практике обучения нередко тоже называют действиями; мыслительными, перцептивными, мнемическими н т.д. Конкретным способом осуществления учебных действий являются операции (например, операция вычисления, освоение конкретного типа решения задачи, операция анализа литературного произведения и т.п.).

Все, указанные выше компоненты, связаны в единую систему обучения. Системообразующей переменной обучения выступают социальные взаимоотношения между преподавателем и учащимся и их формы сотрудничества. Иначе говоря, обучение - это всегда совместная деятельность. На различных этапах обучения происходит перестройка, как психологической системы обучения, так и совместной учебной деятельности. В ходе последней осуществляется переход от прагматического к познавательному восприятию мира и формирование индивидуально — субъективной системы освоения новых знаний В итоге учащийся приобретает навыки самостоятельного обучения

Устойчивые компоненты соединяются друг с другом связями, среди которых основными будут: мотивационные, эмоциональные, когнитивные, информационные. Общая направленность учебной деятельности - гностическая, предметная.

Все перечисленные элементы должны соотносится друг с другом в гармоничном единстве. Только в этом случае система будет функционировать с максимальной эффективностью. Любой дефект, или выпадение какого-либо компонента приводят к деформации, деструкции или же распаду всей системы. Она оказывается не в состоянии выполнять свою основою функцию - обучающую.

По сравнению с другими видами деятельности учебная деятель ность имеет свою специфику. Традиционная схема "субъект - собственно деятельность - объект результат" приобретает принципиально иную окраску, т.к. в качестве "объекта" выступает личность ученика. Основной, активной силой в обычных видах деятельности является "субъект'7. В учебной деятельности активность исходит как от "субъекта" (учителя), так и от "объекта" (обучаемого).

14

Все основные составляющие учебной деятельности; мотив, способы деятельности, результаты начинают приобретать двойственное личностное значение, обусловленное личностью обучаемого и личностью обучающего. Объектом учебной деятельности выступает целостная личность ("Я") учащегося, т.е. сложная психосоциальная система. Не менее сложной системой является и личность учителя. В совокупности своих взаимных воздействий на предмет изучение способы преподавания и результат они образуют суперсистему "учебная деятельность". Известно, что воздействие на какой-то элемент системы влечет за собой изменение состояния всей системы Так как при сложном сочетании как минимум двух личностей (учителя и ученика) воздействие на различные участки системы "учебная деятельность" идет постоянно, то, следовательно, сама система постоянно находится в активном динамическом изменении. Учение всегда влечет за собой перестройку и сознания, и психических свойств участвующих в нем личностей.

Приступая к осуществлению учебного процесса, учитель имеет определенную цель и мотив этой деятельности. У ученика, включенного в этот процесс, также есть цель и мотив деятельности, но эта цель и мотив другие, чем у педагога. Целью педагога является "научить чему-то ученика". Целью ученика является "усвоить что-то". Это далеко не одни и те же цели. Мотивом деятельности учителя может выступать интерес к соответствующей профессиональной деятельности, необходимость обеспечения своего существования через профессиональную деятельность, чувство долга, любовь к детям и т.п. Мотивом деятельности ученика может быть интерес к предмету, стремление самоутвердиться, сделать карьеру, стремление наладить социальные контакты и т.п. Мотивы учителя и ученика не только могут не совпадать, но и быть прямо противоположными.

Теперь рассмотрим способы, которыми осуществляют учебную деятельность учитель и учащийся. Первый, с помощью определенных приемов, объясняет содержание, стимулирует интерес, контролирует и проверяет учеников. Второй, с помощью тоже вполне конкретных приемов, усваивает содержание, воспринимает и перерабатывает информацию, реализует деятельность самоконтроля, самокоррекции и т.д. И тут мы также видим существенные различия в используемых действиях, операциях, способах, формах. Казалось бы наиболее устойчивая структура - предмет обучения. Однако и здесь мы видим существенные расхождения. Абстрактное научное содержание, преподнесенное конкретным учителем, имеет признак субъективизма в оценке данной информации. Знания, воспринятые и осознанные обучаемым,

15

приобретают характеристику "субъектной отнесенности", т.е. становятся понятыми знаниями, но они могут быть очень далеки от первичного, абстрактного знания и от того, что передавал учитель. Еще более сильное отличие мы можем увидеть в способах коммуникации, которыми пользуются учитель и ученик, в функциональных состояниях, эмоциональных оценках той и другой стороны. Итак, мы видим, как отличается восприятие и осуществление деятельности ученика и учителя, но вместе с тем, они осуществляют единую (совместную) учебную деятельность. Как же достигается это единство? Учебная деятельность требует от участвующих в ней не "одинаковости" её осуществления, а однонаправленности. Именно в недоучете данного факта заключается ошибка многих педагогов, которые требуют от учеников "делай как я", или оценивают их "меряя на себя". С феноменом объективного психологического различия составляющих совместной учебной деятельности педагога в обучаемого связана ее эффективность. Чем более сближено понимание целей ("я хочу этому научить" - учитель, "я хочу именно этому научиться" - ученик), мотивация (настроенность на учебный процесс в данный момент и ученика и учителя), эмоциональное принятие учебной ситуации (и для учителя и для ученика она эмоционально привлекательна), согласование способов подачи, восприятия и переработки информации, форм корректировки, контроля и самоконтроля деятельности, тем успешнее идет учебный процесс.

Итак, мы выявили сложную, неоднозначную психологическую природу учебной деятельности. Однако данный вопрос кроме теоретического, имеет и более мощное практическое значение. В зависимости от полноты анализа данной системы, от понимания объективных механизмов и закономерностей ее функционирования более или менее эффективно осуществляется реальный процесс обучения

3. Структура профессионального обучения

Профессиональная подготовка включает, прежде всего, профессиональное обучение. В самом общем виде это социально организованная система обучения конкретной профессии. С точки зрения пси-хологии обучения профессиональное обучение это процесс активного взаимодействия людей, посредством которого воспроизводится и усваивается профессиональная деятельность.

Основная задача профессионального обучения - сформировать личность профессионала. В самом общем виде она включает следующие аспекты;

1. Систему знаний, умений и навыков по данной профессии

16

2. Систему профессионально важных качеств, обеспечивающих использование знаний, умений и навыков.

3. Систему мотивации на деятельность, включающую эмоциональный, научно-познавательный и нравственно-оценочный компоненты.

Современные требования к формированию личности профессионала резко повышают психологический компонент профессионального обучения.

В процессе обучения формируются элементы индивидуального опыта в форме знаний, умений и навыков. В итоге у учащегося формируется психологическая система будущей профессиональной деятельности. Психологическая система деятельности включает формирование н осознание целей и задач профессиональной деятельности, информационной базы деятельности, усвоение ее операционального состава, формирование системы психологических качеству необходимых для осуществления этой деятельности, и, наконец, определенной нейрофизиологической базы.

Основной акцент падает на особенности формирования личности в ходе профессионализации. Базовые закономерности этого процесса отражены в работах Е.А. Климова, В.Д. Шадрикова, Ю.П. Поваренкова и других исследователей.

Современные психологические подходы к проблеме профессионального обучения рассматривают следующие вопросы

1. Изучение основных механизмов и видов научения как основы любого процесса обучения.

2. Изучение уровней профессионализации н профессионально-важных качеств, характерных для каждого уровня.

3. Изучение психологической специфики процесса освоения профессии.

4. Анализ системы психической регуляции деятельности.

5. Разработка личностных и социально-психологических механизмов адаптации человека к различным условиям труда

6. Исследование функциональных состояний, в том числе и в особых условиях деятельности (стрессе, дефиците времени, дискомфорте физических условий и т.п.).

Теоретические разработки по этим и другим проблемам находят свое практическое воплощение в разработке учебных систем и моделей, программ и методов обучения.

17

4. Методы профессионального обучения

В современной практике профессиональной подготовки информационный подход гармонично сочетается с активно-личностным, образуя системно-генетическую модель обучения. Эта модель реализуется с помощью двух базовых групп методов обучения: вербальных (словесных) и демонстрационных (иллюстративных). Синтетическое соединение указанных форм выражается в способах практической подготовки. Очень важной проблемой является соотношение в системе обучения теоретического и практического компонентов.

Практические занятия с учащимися являются, или должны быть, основным видом деятельности в большинстве форм обучения В ситуации обучения людей среднего и старшего возраста роль практических занятий возрастает. Эффективность практических занятий зависит от условий, в которых они проводятся; от информации, которая составляет их содержание; от уровня подготовки и возраста учащихся и от особенностей осваиваемой профессии. Особое значение имеет организации обратной связи. Можно выделить три методических подхода организации практических занятий:

1. Предметный метод. В этом случае учащемуся предлагается понаблюдать за деятельностью профессионала, а затем выполнить всю деятельность и получить требуемый результат. Например, учащийся наблюдает за деятельностью опытного слесаря, затем берет заготовку и пытается выточить такую же деталь.

2. Операциональный метод. Учащемуся предлагается наблюдать за действиями профессионала и затем отрабатывать эти действия до их полного освоения. Только после отработки всех действий (операций), выполняется деятельность в целом.

3. Предметно-операциональный метод. В данном методе осуществлена попытка объединить достоинства двух предыдущих Учащемуся предлагается освоить самые базовые действия и операции, а затем сразу переходить к выполнению деятельности в целом.

На базе данных методических подходов разработано множество конкретных форм и способов организации практических занятий

Эта проблема имеет особое значение для разработки программ обучения для групп учащихся разного возраста Например, известен феномен, что для молодых учащихся пропорция теоретического и практического компонентов приближается к 1:1, а для лиц свыше сорока лет изменяется на 1:2. Иначе говоря, люди, более старшего возраста, нуждаются и в более выраженном практическом обучении, Рост безработицы в обществе ведет к увеличению числа лиц нуждающихся в профессиональной переподготовке и переучивании В этом случае

18

встает еще одна психологическая проблема— проблема переноса навыка. Эффект переноса стереотипа действия может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Решить ее с максимальной эффективностью для учащегося может только психолог. Важнейшей психологической стороной обучения является выбор способа обучения. В самой общей классификации таких способов выделяют два: индивидуальный и групповой, В зависимости от специфики профессионального содержания, возможных сроков обучения, возраста и социального статуса учащихся, трудового места, на которое готовится кандидат, выбирается тот или другой способ и их сочетание.

При осуществлении учебной деятельности активизируется вся личность учащегося. Поэтому организовывать обучение необходимо с учетом поведения личности в целом. Для этого разработаны ряд нетрадиционных форм обучения. Наиболее популярны из них метод анализа конкретных ситуаций, социально-психологический тренинг и игровое моделирование.

Метод анализа конкретных ситуаций основан на анализе трудовых ситуаций - казусов. Ситуации сформулированы как совокупность факторов и признаков, отражающих конкретное событие трудовой деятельности, требующее каких-либо оценок и организационных воздействий. В ситуации всегда просматриваются межличностные отношения. Задачей обучающихся является анализ и оценка ситуации, и формулировка предложений по ее оптимизации. Брюйн де Поль выделяет четыре вида возможных учебных ситуаций;

- ситуация - иллюстрация, когда предлагается для обучения какой то реальный конкретный случай как демонстрация модели поведения;

- ситуация - упражнение, в которой учащиеся должны провести самостоятельную обработку части информации, для того, чтобы найти правильное решение;

- ситуация - оценка, в которой предлагается уже готовое решение и требуется его оценить;

ситуация проблема, которая формулируется как ряд вопросов, а учащиеся должны их проанализировать и решить.

Методические приемы работы с ситуациями многообразны. Специфика данного метода делает его наиболее эффективным при решении проблем, связанных с организационными вопросами трудовой деятельности, проблемой конфликтных отношений, межличностным взаимодействием.

Социально-психологический тренинг (метод Т-группы). Основой социально-психологического тренинга является групповая дискус-

19

сия. Участники активно обсуждают какую-либо проблему, значимую для всех. Участники должны сами сформулировать и обосновать свои позиции и точки зрения. Для проведения метода Т-группы необходимо ряд условий:

- группа участников должна быть малочисленна(5-7 человек); каждый участник обязательно должен быть вовлечен в обсуждение проблемы;

- все участники должны быть достаточно компетентны в обсуждаемой проблеме;

- до обсуждения группа должна быть структурирована, сформирован определенный тип эмоциональных отношений и выявлен неформальный лидер.

Общение в тренинговой группе должно происходить свободно и раскованно. Основная цель учащихся научиться слушать и понимать друг друга. Метод Т-группы наиболее эффективен для целей социальной адаптации и формирования а коррекции системы трудовых отношений.

Метод игрового моделирования (ролевая игра). В последние десятилетия в практику профессиональной подготовки все в большей степени включается игровой метод Этот метод призван сформировать навыки личностного поведении в самых различных профессиональных ситуациях. Игра включает разработку сценария, имитирующего какую то профессиональную ситуацию. Группа участников, распределив между собой роли "героев" ситуации проигрывает ее в соответствующем своему пониманию варианте. По А.А. Вербицкому игры делятся на деловые и организационные (обучающие). Разработка игр учебного типа базируется на следующих принципах;

1. Принцип иммитационно-игрового моделирования содержания профессиональной деятельности. Создание предметного и социального контекстов будущего труда.

2. Принцип проблемное™ содержания.

3. Принцип совместной деятельности.

4. Принцип двуплановости игры: достижение игровых целей служит средством развития личности

Большинство игр требуют длительного времени и в основном представляют класс "руководитель-подчиненный", прививая навыки иерархического взаимодействия.

Решение проблем, связанных с созданием высокоэффективных систем подготовки специалистов, в настоящее время опирается на широкую базу как теоретических программ, так и имитационных моделей деятельности. Вопрос об эффективности того или другого варианта не

20

решается однозначно, а зависит от специфики осваиваемой профессии, сроков и условий обучения, особенностей учащихся. Однако психологические исследования указывают на целесообразность комплексного подхода с тенденцией усиления практического имитационного компонента в обучении взрослых людей и, особенно, в операторской деятельности,

В рамках этого направления создаются автоматизированные системы обучения (АСО), тренажеры и тренажерные комплексы, предназначенные, в основном, для формирования умений и навыков у операторов по управлению объектами в различных отраслях народного хозяйства, таких, например, как химическая промышленность.

Хотя методология исследования, проектирования и внедрения АСО достаточно разработана, но создание тренажерных систем испытывает определенные трудности.

Эти трудности следующие:

1. При создании АСО, как правило, известен учебный материал (курс обучения) и необходимо только "перевести" его на входной язык той или иной системы обучения, тогда как при создании тренажерной системы необходимо, прежде всего, сформировать предмет обучения, адекватный целям подготовки оператора Следует заметить, что технология формирования предмета обучения операторов в настоящее время недостаточно формализована

2. Проблема выбора технических средств обучения нри создании АСО, в основном, решена, и дальнейшие работы в этой области направлены на улучшение эргономических характеристик "орудий труда" учашихся. В современный момент актуальной проблемой является разработка практически работающих критериев, по которым можно определить разумную степень соответствия учебного и реального рабочих мест оператора

3. Вопросы математического обеспечения АСО связываются с созданием научно-обоснованных языковых средств диалога "обучаемый-ЭВМ", а при создании тренажерных комплексов, наряду с указанной, возникает проблема, связанная с моделированием объекта управления, служащего основой для генерации учебной информации.

4. Отметим также общую для создателей АСО и тренажерных комплексов проблему, связанную с моделированием процесса формирования психологической системы деятельности Большинство известных моделей описывают, в лучшем случае, формирование уровня обу-ченности при освоении учащимся конкретной задачи. При этом вопрос о том, каким образом формируется система профессиональных знаний и умений, остается открытым. Решение этой проблемы существенно

21

повысит эффективность исследования и проектирования как АСО, так и тренажерных комплексов, и позволит прогнозировать качество программ и систем обучения в целом.

5. Создание действительно эффективного тренажерного комплекса предполагает решение проблемы существующего в современных системах обучения операторов так называемого разрыва между процессами приобретения знании и формирования умений и навыков. Создание технологических комплексов и тренажеров, призванных подготавливать операторов для управления этими комплексами должно идти параллельно. В этих условиях синтез взаимосвязанных и совместимых, с точки зрения достижения целей подготовки, объемов знаний (учебных доз информации) и практических упражнений (задач) представляет собой сложную проблему. Для устранения разрыва необходимо использовать на рабочих местах обучаемых как средства реальных рабочих мест, так и средств, используемые в АСО.

Для освоения сложной операторской деятельности наиболее перспективным направлением является создание специальных средств и технологий для отработки профессиональных операторских навыков, т.е. тренажеров. Тренажером принято называть специальное техническое средство упражнений, применяемое с целью развития способностей к выполнению производственных действий Как отмечают многие авторы, при создании тренажера надо учитывать то, что он представляет собой не просто сложную систему, а сложную систему человек-машина специального назначения. В изучении таких систем одно из важнейших мест принадлежит психологическому анализу. Таким образом, при развитии общей теории (и методологии) тренажеростроения большое, а во многих случаях и решающее значение должен иметь методологический анализ инженерно-психологической концепции тренажера.

Из анализа литературы вытекает, что большинство тренажеров строится в виде имитаторов реальных СЧМ. Большинство разработок касается технической стороны реализации имитации, а инженерно-психологические вопросы играют в этом отношении несколько подчиненную роль. Современный взгляд на проблему тренажеров заключается в фиксации в тренажерной модели механизмов, лежащих в основе психической деятельности оператора, выявляются инварианты этих механизмов, что могло бы способствовать выполнению требования унификации обучения и тренажероа

Основные функции тренажера с точки зрения общей психологической теории деятельности. - Тренировка операторских ситуаций повышенной интеллектуал ь-

22

ной и психоэмоциональной нагрузки.

- Дозирование профессиональной нагрузки.

— Обеспечение уровня субъективной оценки собственных умений (обратная связь),

В новой инженерно-психологической трактовке тренажеры начинают выступать как средство проектирования внутренних механизмов деятельности, и это существенно сказывается и на развитии их инженерно-психологической концепции Подготовка оператора к профессиональной деятельности заключается в формировании специализированных функциональных систем, обеспечивающих эффективную работу. Здесь возникает несколько проблем, которые необходимо разрешить в процессе разработки тренажеров.

Первая проблема связана с уровнем отражения объекта управления в тренажере. Возможны две концепции организации тренажеров. Во-первых, существует оптимальная степень подобия реальному объекту, допустимая при разработке тренажера. Задача исследования в этом случае заключается в поиске уровня этого подобия. Во-вторых, на каждом этапе обучения существует оптимальная степень подобия, и задача исследований заключается в том, чтобы организовать оптимальную последовательность уровней подобия в процессе обучения

Вторая проблема связана с унификацией тренажеров. Этот подход связан с выделением типовых режимов функционирования человек-оператора. Поэтому при постановке задачи обучения оператора и разработке тренажера, прежде всего, необходимо выделить те режимы функционирования, которые являются определяющими в данной профессиональной деятельности.

В различных системах и даже в одной и той же органической системе процессы функционирования человека-оператора могут быть самыми различными, и специфика каждого из них определяется как содержанием решаемой задачи, формой ее предъявления и условиями деятельности, так и значимостью, удельным весом того или иного типа деятельности. В одном случае будут преобладать процессы наблюдения и контроля, в другом — слежения, в третьем - принятие командных решений и т.д. Однако при всем количественном и качественном разнообразии можно различать то небольшое число режимов функционирования, которые в психологическом смысле являются основными для данной профессиональной деятельности и, следовательно, подлежат реализации на тренажере.

При разработке тренажера актуально создание системы критериев, относительно которых должен строиться процесс обучения. Естественно, что каждый режим функционирования предопределяет свои

23

критерии обучения. Проблема вида критериев для различных режимов функционирования обуславливает и метод оценки подготовленности оператора к профессиональной деятельности Как показывают результаты специальных экспериментов, в процессе обучения и даже на профессиональном уровне при решении одной и той же задачи операторы могут выбирать разные стратегии, а, следовательно, и пользоваться разными критериями.

Поэтому, третья проблема, возникающая при разработке тренажера, связанная с организацией оптимальной последовательности критериев оценки деятельности в ходе обучения, является важнейшей задачей проектирования тренажеров. Для решения этой задачи, прежде всего, оказывается необходимым определить систему отношений между критериями.

Эти отношения можно разбить на две группы Отношения первой группы определяют иерархию критериев, т.е. последовательность критериев, принимаемых оператором во время обучения. Отношения второй группы характеризуют "линейные отношения" между критериями.

Четвертая проблема тренажеров связана с задачей последовательного отражения структурных компонентов мира задач. Вопрос заключается в том, осуществлять ли обучение оператора сначала отдельным компонентам мира задач, а потом - его временной динамике, или же одновременно формировать целостную структуру деятельности. Пятая проблема разработки тренажеров касается подготовки бригады операторов. Смысл этой проблемы сводится к решению двух задач. Первая задача касается стратегии сочетания индивидуальных и групповых тренажеров. Вторая задача связана с формированием у обучающегося оператора необходимого уровня психологической совместимости с членами бригады.

В итоге нашего анализа мы можем делать вывод что в проблеме профессионального обучения на тренажерах существует много нерешенных вопросов. Решение их актуальная задача современной психологии.

Важным моментом в организации практических занятий является распределение их во времени. Они могут быть очень утомительны, если не предусмотрены перерывы на отдых Задача педагога - распределить практические занятия наиболее оптимальным способом. Для молодых учащихся целесообразно делать длительные периоды занятий (до 1,5 часов) занятий, перемежающиеся большими перерывами Для учащихся среднего возраста время занятий должно быть сокращено (до 1 часа), а перерывы должны быть чаще, но более короткие. Освое-

24

ние учебной деятельности в интенсивной форме дает более быстрый результат, но прогресс менее стабилен, результат обучения при протяженном во времени обучении.

К сожалению, в психологической теории профессионального обучения на сегодняшний день недостаточно методических разработок. Большинство исследований носят рекомендательный характер. Однако психология профессионачьного обучения является именно той областью практической психологии, которая на сегодняшний день выходит на передний план социальной значимости, поэтому разработка методической стороны обучения становится наиболее актуальной, ценной и перспективной областью.

5. Особенности обучения взрослых люден

Как уже было сказано выше, в последнее время обострилась проблема профессиональной подготовки и переподготовки взрослых. Рост безработицы, радикальное изменение технико-технологического содержания ряда профессий, а нередко и исчезновение некоторых профессий как таковых, налагают на человека дополнительные требования по переучиванию, причем, нередко, в солидном возрасте. При современных темпах технических, технологических и информационных изменений, полученные на этапе профессионального обучения знания устаревают в течении трех- пяти лет. Следовательно, для того чтобы соответствовать требованиям профессии специалист должен постоянно обновлять свои знания, повышать квалификацию. Это предъявляет дополнительные требования к способности обучаться.

Психологи выявили ряд особенностей психологического и личностного характера влияющих на успешность обучения во взрослом возрасте. Остановимся на некоторых из них.

Психологические особенности Обучение активизирует все высшие психические функции: восприятие, память, мышление, внимание. Любая психическая функция имеет процессуальный характер, т.е. разворачивается во времени. Динамика этого развития достаточно сложна. Работа по изучению этого вопроса активно проводилась в 1960-70-е гг. в Лаборатории дифференциальной психологии под руководством Б.Г. Ананьева, Полученные исследовательские данные сви^ дстельствуют о неоднородности и противоречивости развития психологических и психофизиологических функций взрослых людей на всем периоде жизни. В самом общем виде до 18-20 лет идет активный процесс возрастания количественной и качественной продуктивности высших психических функций.

25

Затем, приблизительно до 40 лет наблюдается период устойчивости и стабильности s их работе. После 40 лет начинается прогрессирующее снижение уровня активности. На всем периоде жизни в развитии функции наблюдаются локальные периоды подъема и слада интенсивности и активности- Периоды наиболее высокой активности называются сеюитивными. Сензитшный период - это период наибольшей чувствительности функции к воздействиям внешнего мира и наиболее интенсивного развития Основные периоды сензитивности приходятся на первые двадцать лет жизни, но и в последствии, в зрелые и пожилые годы эти периоды также имеют место, хотя и не достигают такого уровня, как в первые десятилетия.

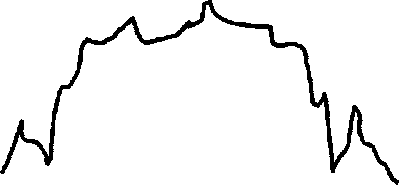

Уровень активности

функции

Возраст 20 40 60

Рис. 1. Зависимость уровня психической активности от возраста

Однако это общая картина Для каждой отдельной функции характерна собственная динамика распределения по возрастам, при сохранении общей тенденции.

Восприятие представлено в ходе профессионального обучения и трудового процесса в форме сенсомоторного поведения.

Сенсомоторика это характеристика поведения человека в целом, способ организации его деятельности, успешность ее протекания. В связи с активной заменой ручного трудя автоматическим, появлением особо опасных и особо ответственных профессий, учет особенностей развития сенсомоторики приобретает важное значение. Не безызвестен факт, что с возрастом у человека существенно меняется скорость сенсомоторной реакции, координация, ловкость и точность дви-

26

жений Все это имеет непосредственное отражение, как на трудовой деятельности, гак и на эффективности обучения взрослых, если таковое имеет место. По мере увеличения возраста теряются одни характеристики н приобретаются другие.

Мышечная сила прогрессивно увеличивается до 25 лет, затем падает к 27 годам, вновь увеличивается к 28 годам, вновь падает и достигает максимума к 35 годам. Аналогичная картина наблюдается в отношении степени регуляции координации и длительности движений. Исследования волевых усилий показывают, что наибольшая их успешность наблюдается у 19 н 26-летних, наименьшая - у 21-летних. Причем под влиянием интеллектуальной нагрузки успешность волевого моторного движения снижается. Сенсомоторика включена в комплексные психомоторные характеристики силы, скорости, точности, ритма и темпа. Проще говоря, любую сенсомоторную деятельность можно оценить по параметрам силы, скорости и т.д. В зависимости от связи этих показателей в одном и том же действии, последнее будет более или менее эффективным. Например, если деятельность требует одновременно большой скорости и точности, то неопытный работник концентрирует свое внимание на скорости и выполняет с большим количеством ошибок, или сосредотачивается на точности выполнения и теряет в скорости.

В процессе увеличения мастерства происходит внутренняя связь характеристик точности и скорости. Они образуют систему, в результате чего работа начинает осуществляться быстро и безошибочна Исследования показывают, что возможности этого синтеза, связи отдельных сенсомоторных характеристик в систему также изменяются с возрастом. Наименьшее количество связей наблюдается в 18-21 годы, в 25-28 лет количество связей резко расширяется, затем вновь уменьшается и стабилизируется к35 годам.

Развитие внимания. Внимание это направленность и сосредоточенность активности человека на конкретном объекте, ситуации, обстоятельствах и т.п. В период с 18 до 40 лет в развитии функции внимания наблюдаются различные периоды, До 18 лет внимание перестраивается из непроизвольной - в произвольную форму. С 18 до 33 лет идет прогрессивное увеличение активной формы произвольного внимания. Этот период характеризуется наиболее высокими показателями внимания. С 34 до 38 лет начинается некоторый спад уровня внимания. К 1930-40 гг. новый пик активной производительности функции, а затем постепенный спад С возрастом увеличивается возможность произвольной регуляции функции внимания. Под влиянием процесса обучения, обуславливающего постоянную, интеллектуаль-

27

ную нагрузку, происходит изменение уровня активности свойств внимания в плане их усиления. Иначе говоря, внимание можно улучшать с помошью тренировки.

Такой тренировкой является любой процесс обучения.

Развитие памяти. Память - это психическая функция, обеспечивающая запечатление, сохранение и воспроизведение окружающей человека информации. Исходя из такого определения, становится понятным значение памяти в процессе обучевия. Родоначальник экспериментального исследования памяти Г. Эббингауз считал, что в период зрелости с 25 до 55 лет наблюдается период стабильной памяти Затем идет гфогрессивный спад эффективности памяти, причем, чем старше возраст, тем быстрее идет регресс. Однако дальнейшие исследования выявили, что и в этот, относительно устойчивый период имеется определенная динамика функции памяти. Основное развития функции памяти заканчивается к 18 годам. Наиболее высокий уровень памяти наблюдается в 18-20, 27, 29-30 и 33 года. Наибольшие спады в 21, 26, 36 и 39 лет. Особенно сильное понижение возможностей памяти приходится на 37 лет. В 40 лет происходит очередной подъем, но не такой сильный, как в 29-30 лет. Наиболее сильно от возраста зависит вербальное сохранение, т.е. память на словесную информацию. Ни на одну функцию обучение не влияет так благоприятно, как на память. Исследования подтверждают мысль Б.Г. Ананьева и С.Л. Рубинштейна^ что при активном обучении развитие памяти продолжается в интенсивной форме даже за пределами возраста биологического созревания, А указанные выше периоды спада активности функции имеют значительно меньшую выраженность, в противовес пикам развития, которые проявляются более ярко. Одной из важнейших закономерностей функционирования памяти в любом возрасте является "эффект края", открытый Г, Эббингаузом. Информация, поступающая в начале и конце сообщения, усваивается более полно, чем в середине. Если идет однородная информация, то каждая последующая частично "стирает" предыдущую. Поэтому при передаче наиболее важной информации, ее надо формулировать лаконичными блоками, относительно изолированно от другой ("фоновой") информации.

Развитие мышления. В развитии мышления наблюдается смена пиков и спадов, как к в других психических функциях. Пики приходятся на возраст 20 - 25 лет, а основные спады в 26 - 29, 34 - 37, плавно увеличивагощйся спад после 45 лет. С возрастом, вначале (до 45 лет), активно функционирует теоретическое, абстрактное мышление, а после 45 лет усиливается роль образного и практического мышления

28

Люди, деятельность которых требует постоянного умственного напряжения, отличаются более развитым и более сохранным в среднем и пожилом возрасте мышлением. Мышление вообще очень сильно зависит от деятельности человека. Например, решение технических задач сказывается на усиленном развитии технического мышления, постоянная работа с текстовым материалом развивает вербально-логическое мышление и т.д.

Умственное развитие взрослого человека в условиях учения происходит более быстрыми темпами. Однако, в зависимости от особенностей мышления в разные возрастные периоды, необходимо менять программу, методологию и способы обучения.

На обучение взрослых влияют основные факторы: возраст; специфика профессии; обучаемость; мотивация, а также личностные особенности.

Процесс обучения обеспечивает человеку повышение продуктивности в определенной деятельности Выявлена взаимосвязь про-фессиональной продуктивности и возраста Особенно интересны в этом плане исследования Г. Немана. В его исследованиях было выявлено, что с возрастом творческая активность и продуктивность вначале возрастает, а затем падает. Причем пики наивысшего подъема различны для разных сфер деятельности. Для каждой сферы деятельности были составлены кривые. Их общая картина напоминает кривую нормального распределения. Продуктивность