- •Заболевания сетчатки

- •ОФТАЛЬМОСКОПИЯ. НОРМА.

- •СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕТЧАТКИ

- •Эпидемиология. Профилактика.

- •Скрининг

- •Классификация

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиническая картина

- •Физикальное обследование

- •Лабораторные исследования

- •Инструментальные исследования

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Медикаментозное лечение

- •Хирургическое лечение

- •Краткие рекомендации. Прогноз.

- •Диагностика

- •Цели лечения

- •ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ

- •Эпидемиология

- •Пролиферативная стадия

- •гемофтальм

- •Неовасулярная глаукома

- •ВОЗРАСТНАЯ МАКУЛОДИСТРОФИЯ

- •Патогенез

- •ОТСЛОЙКА СЕТЧАТКИ

- •Классификация

- •Отслойки сетчатки с разрывом

- •Инструментальные исследования

- •Показания к госпитализации

- •методы лечения ОС

- •Дальнейшее ведение

- •Ретинит

- •Формы пигментного ретинита (ПР).

- •Этиология и патогенез

- •Пигментный ретинит

- •Функциональные симптомы

- •Периферические дистрофии сетчатки

- •РЕТИНОШИЗИС

- •Первичный ретиношизис

- •Наследственный ретиношизис

- •Болезнь Вагнера -

- •Болезнь Фавре-Γольдмана -

- •Эпидемиология

- •Профилактика

- •Прогноз

Эпидемиология

•Частота и тяжесть ретинопатии в отдельных странах, регионах и городах широко варьируют и зависят не только от числа выживших глубоконедоношенных детей, но и от условий их выхаживания и соматической отягощённости. Чем менее зрел ребёнок к моменту рождения, тем чаще встречается заболевание, достигая 88-95% у детей с экстремально низкой массой тела (до 1000 г) при рождении. При этом тяжёлые формы, сопровождаемые существенным нарушением зрения, возникают у 7-20% заболевших.

•В последнее десятилетие во всех развитых странах отмечается резкое возрастание числа выживших недоношенных с экстремально низкой массой тела при рождении, у которых РН встречается не только чаще, но и протекает тяжелее, с целым рядом клинических особенностей.

Профилактика

•Профилактика РН заключается в первую очередь в предупреждении недонашивания и оптимизации течения беременности (профилактика гипоксических состояний, инфекционных и других заболеваний), а также в совершенствовании условий выхаживания недоношенных детей.

Скрининг

•Применительно к усреднённым условиям нашей страны осмотру подлежат все недоношенные с массой тела при рождении менее 2000 г и сроком беременности менее 35 нед.

•Первичный офтальмологический осмотр недоношенных, рождённых в сроки менее 27 нед беременности, следует проводить на 30-31-й неделе постконцептуального возраста, а рождённых после 27 нед беременности - в возрасте 4-5 нед жизни.

•Тактика последующего наблюдения зависит от результатов первичного осмотра: при отсутствии признаков ретинопатии и наличии только аваскулярных зон последующий осмотр следует проводить через 2 нед и наблюдать ребёнка до завершения васкуляризации сетчатки или окончания периода риска развития заболевания (приблизительно до 16 нед после рождения или до 40-44-й недели постконцептуального возраста).

•При выявлении I-II стадии РН осмотр надо проводить еженедельно, а при РН I зоны и задней агрессивной РН - каждые 2- 3 дня.

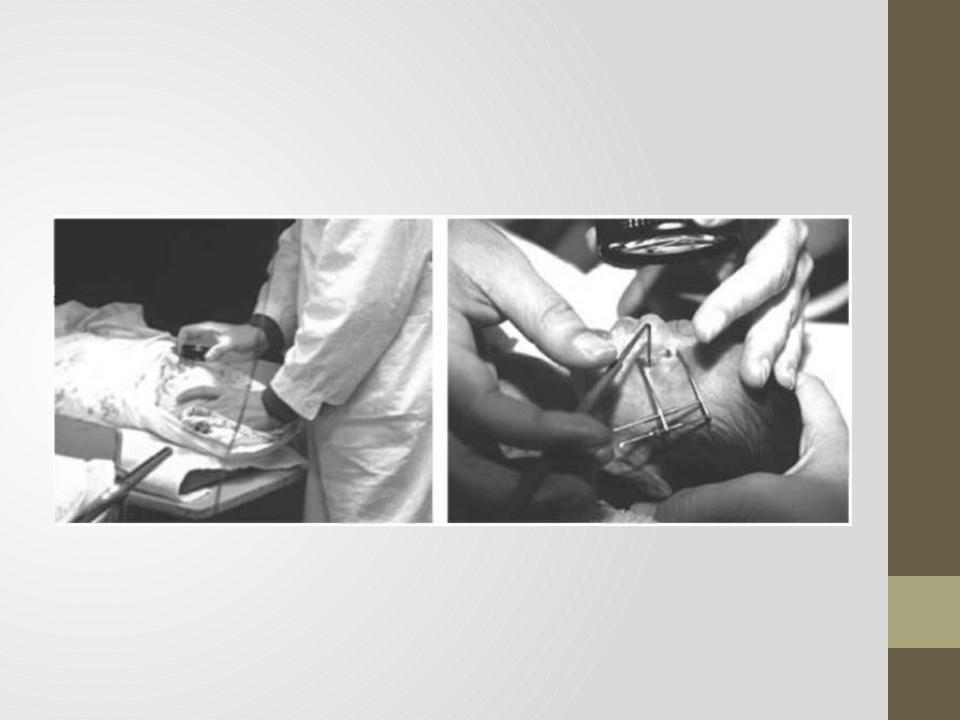

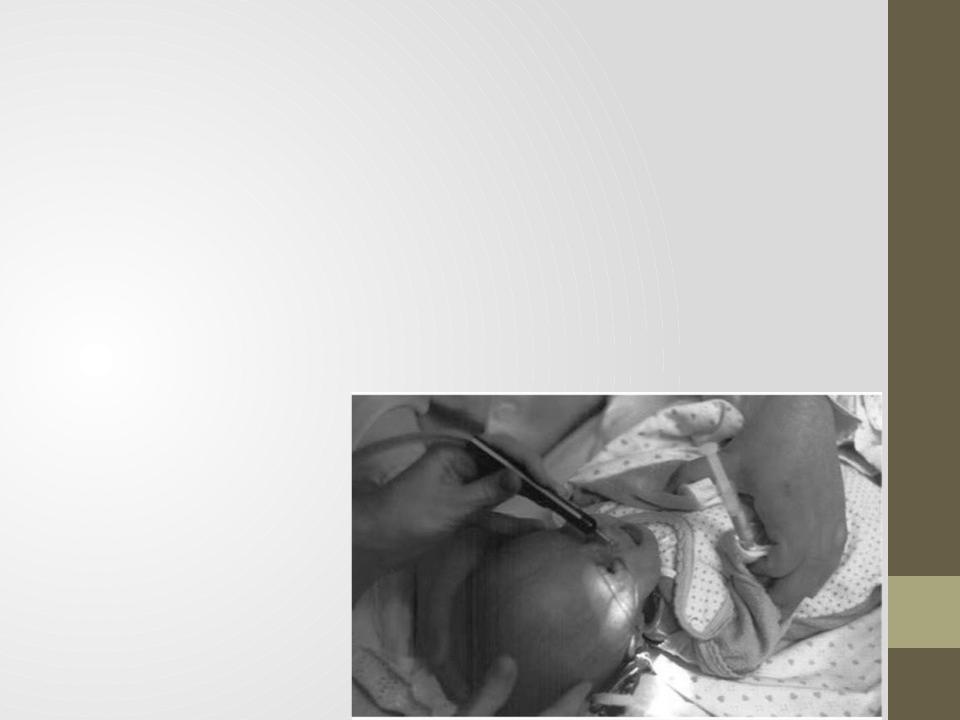

•Необходима правильная организация профилактических осмотров. Применение методики обратной бинокулярной офтальмоскопии, желательно налобной фиксации, линз 20,0-30,0 D. Осмотры должны проводиться бережно, с использованием специальных векорасширителей для недоношенных, в условиях мидри-аза и в присутствии неонатолога или опытной медсестры. Следует помнить о риске развития глазосердечных и глазолёгочных рефлексов, несущих опасность для жизни ребёнка.

•В последние годы важное место в практике офтальмолога, работающего с недоношенными детьми, заняли широкоугольные педиатрические ретинальные камеры, позволяющие не только в деталях осмотреть глазное дно, но и проводить дистанционное консультирование и консилиумы без повторных осмотров ребёнка, объективно оценивать динамику заболевания

Классификация и

клинические проявления

•Течение РН подразделяют на активную и регрессивную (руб-цовую) фазы.

•Активная фаза

•Активная фаза - период нарастания патологической вазопро-лиферации сетчатки. Согласно международной классификации её подразделяют по стадиям процесса, его локализации и протяжённости, а также по наличию плюсили преплюс-болезни.

•Стадии

•0 стадия - наличие аваскулярных зон сетчатки, существует потенциальная возможность развития заболевания.

•I стадия - демаркационная линия на границе сосудистой и бессосудистой сетчатки.

•II стадия - вал или гребень на месте демаркационной линии.

◊Стадии I и II активной РН отражают локализацию патологического процесса интраретинально. Изменения на этих стадиях могут спонтанно регрессировать без выраженных остаточных изменений более чем у 50% недоношенных.

•III стадия - экстраретинальная фиброваскулярная пролиферация, исходящая из области вала и распространяющаяся в СТ. Распространённость экстраретинальной вазопроли-ферации на 5 последовательных или 8 суммарно часовых меридианов принято считать пороговой стадией РН (та стадия, при наступлении которой резко снижается вероятность спонтанного регресса; требуется лечение).

•IV стадия - частичная экссудативно-тракционная отслойка сетчатки. Данную стадию подразделяют на подстадии:

IVа - без вовлечения в процесс макулярной зоны; IVб - с вовлечением в процесс макулы.

• V стадия - тотальная отслойка сетчатки, как правило, воронкообразная, подразделяемая на отслойку с широким, узким и закрытым профилем воронки.

•Протяжённость I-III стадии активной РН классифицируют по числу часовых меридианов (от 1 до 12) или секторов (по 3 часовых меридиана).

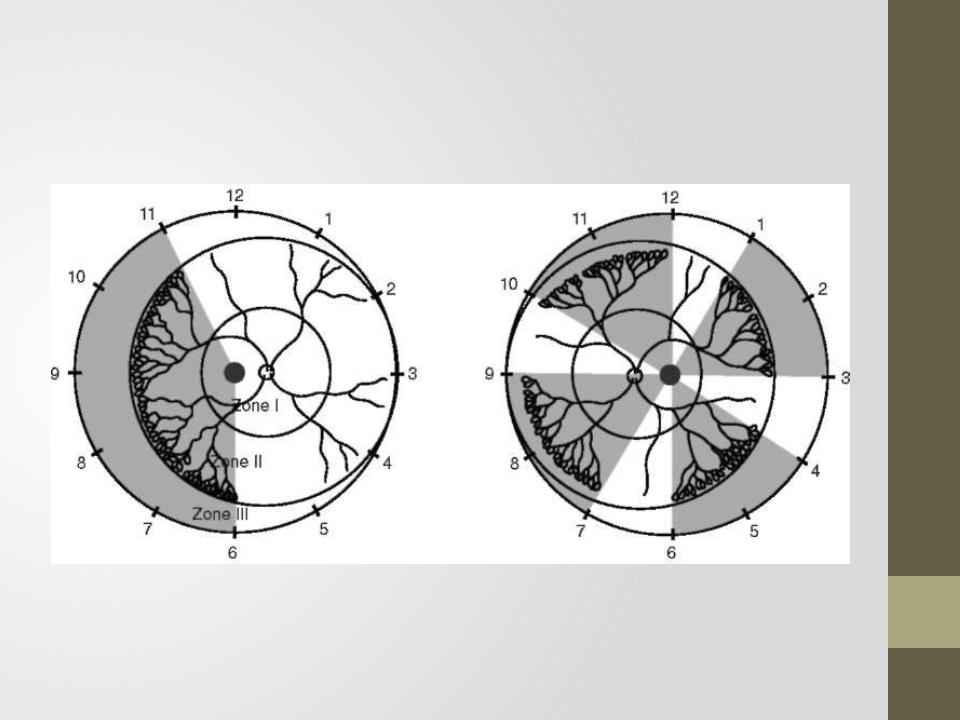

•По локализации процесса (т.е. по расположению границы между васкуляризированной и аваскулярной сетчаткой, где развивается процесс) выделяют три зоны.

•I зона - условный круг с центром в месте входа сосудов на ДЗН и радиусом, равным удвоенному расстоянию от диска до макулы.

•II зона - кольцо, расположенное по периферии I зоны, с наружной границей, проходящей по зубчатой линии в носовом сегменте.

•III зона - полумесяц на височной периферии, кнаружи от II зоны

Локализация ретинопатии

недоношенных

•Локализация процесса соответствует степени незрелости сетчатки на момент преждевременного рождения, процесс расположен тем ближе к заднему полюсу глаза (I зоне), чем больше степень недоношенности ребёнка.

•Для обозначения прогрессирующего этапа болезни в классификацию введено понятие «плюс-болезнь», которая характеризуется так называемой сосудистой активностью (расширением вен и извитостью артерий сетчатки).

•Диагноз плюс-болезни может быть поставлен, если подобные изменения есть хотя бы в двух квадрантах глазного дна. При этом диагноз выглядит следующим образом: стадия II плюс РН.

•Задняя агрессивная РН и РН I зоны отличаются плохим прогнозом, резистентностью к лечению и нередко двухволновым течением.

•Продолжительность активной фазы широко варьирует. Она завершается спонтанным или индуцированным регрессом или фазой рубцевания с остаточными изменениями на глазном дне разной степени выраженности.

•Регрессивная фаза

•Регрессивная (рубцовая) РН - ближайший исход перенесённой активной РН, относительно стабильное состояние. Единой классификации этой фазы нет. Предлагается в качестве рабочей следующая классификация, отражающая степень остаточных нарушений после перенесённого активного процесса и функциональный прогноз.

•I степень - минимальные сосудистые (аномалии хода и ветвления сосудов) и интраретинальные изменения на периферии глазного дна, практически не влияющие на зрительные функции. Сохранная зона макулы.

•II степень - витреоретинальные изменения на периферии глазного дна с начальной эктопией и/или деформацией ма-кулы и нарушением хода магистральных сосудов сетчатки (смещение сосудистого пучка, изменение угла отхождения сосудов и др.).

•III степень - грубая деформация ДЗН и сосудистого пучка с выраженной эктопией макулы тракционного характера, связанные с наличием остаточной фиброваскулярной ткани интра-, эпи- и преретинально.

•IV степень - серповидная складка сетчатки с проминенцией в СТ и фиксацией кпереди от экватора, грубым нарушением функций.

•V степень - тотальная воронкообразная тракционная отслойка сетчатки открытого, полуоткрытого или закрытого типа с различной степенью выраженности передней гиалоидной пролиферации.

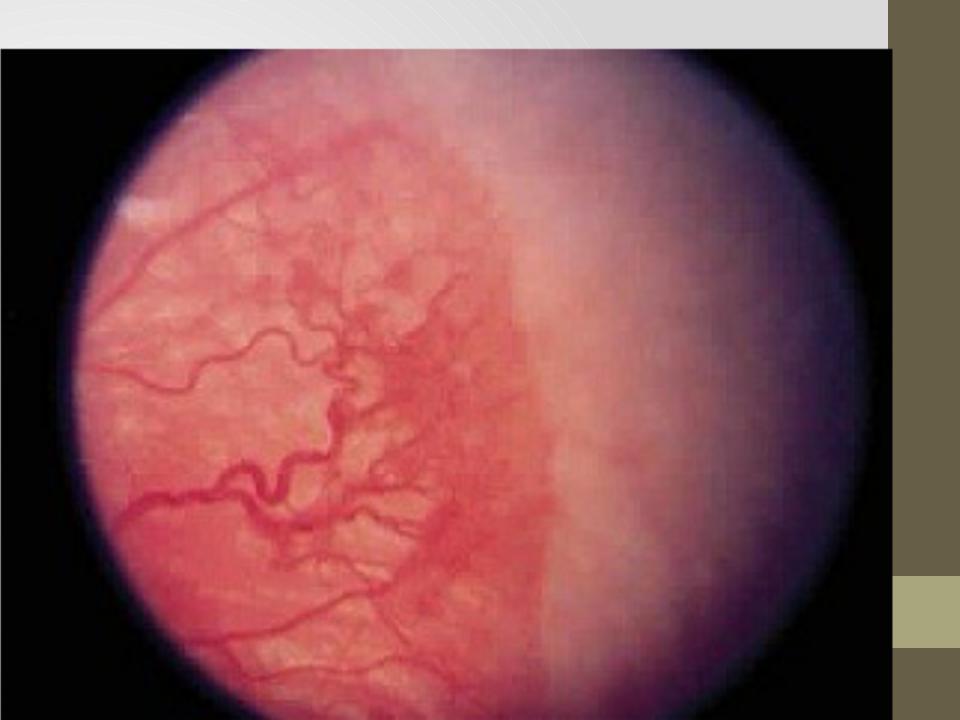

Клиническая картина

•На глазном дне недоношенных (в норме) всегда выявляются аваскулярные зоны по периферии сетчатки, причём их протяжённость тем больше, чем меньше гестационный возраст ребёнка на момент рождения. Наличие аваскулярных зон не является заболеванием, это лишь свидетельство незавершённости васкулогенеза и, соответственно, возможности развития РН в дальнейшем.

•Клинические проявления заболевания варьируют и зависят от стадии процесса.

•I стадия. На границе сосудистой и бессосудистой сетчатки появляется белесоватая линия, расположенная в плоскости сетчатки. Задний полюс глаза при этом может быть практически не изменён. Изредка находят извитость и расширение сосудов. На периферии глазного дна перед демаркационной линией сосуды при прогрессировании процесса, как правило, расширены и извиты, могут формировать аномальные ветвления, сосудистые аркады, внезапно обрывающиеся и не проникающие в бессосудистую сетчатку.

• II стадия. Сетчатка на месте демаркационной линии утолщается, проминирует в СТ, формируя желтоватого цвета вал. Иногда вал выглядит гиперемированным за счёт проникших в него сосудов. Сосуды сетчатки перед валом, как правило, резко расширены, извиты, беспорядочно разветвляются и образуют артериовенозные шунты, своеобразные «щётки» на концах сосудов. Сетчатка в этой зоне отёчна, может появляться и перифокальный отёк СТ. Чаще (чем в I стадии) выявляются и изменения перипапиллярной зоны в виде отёка сетчатки и расширения сосудов.

• III стадия характеризуется появлением экстраретинальной фиброваскулярной пролиферации в области вала. При этом усиливается сосудистая активность в заднем полюсе глаза, увеличивается экссудация в СТ, становятся более мощными артериовенозные шунты на периферии, они формируют протяжённые аркады и сплетения. Экстраретинальная пролиферация может иметь вид нежных волокон с сосудами или плотной ткани, расположенной над валом

•• IV стадия. Возникает частичная отслойка сетчатки (как за счёт серозно-геморрагического компонента, так и за счёт формирующейся тракции со стороны новообразованной фиброваскулярной ткани) (рис. 11.5, 11.6, см. цв. вклейку).

•• V стадия - полная (тотальная) отслойка сетчатки. В связи с характерной локализацией новообразованной фиброваску-лярной ткани, а также в связи с выраженной деструкцией СТ и появлением в нём полостей и пустот отслойка сетчатки, как правило, носит воронкообразный характер (рис. 11.7, 11.8, см. цв. вклейку).

•Диагноз задней агрессивной РН ставится при наличии процесса, как правило, в I зоне и во внутренней II зоне (задний полюс глаза) при резком расширении и извитости как вен, так и артерий, формировании мощных сосудистых аркад и шунтов на периферии. Характерны кровоизлияния различной локализации и выраженные экссудативные реакции. Этой форме сопутствует ригидность зрачка, неоваскуляризация радужки, экссудация в СТ, что весьма затрудняет детальный осмотр глазного дна. Кроме того, при задней агрессивной РН, как правило, нет чёткого подразделения на первые три стадии

•Активная фаза длится в среднем 3-6 мес и завершается спонтанным (самопроизвольным) или индуцированным (коагуляцией сетчатки) регрессом или фазой рубцевания с разной степенью выраженности остаточных изменений на глазном дне (вплоть до тотальной отслойки сетчатки).

•Для регрессивной фазы характерны сосудистые, ретинальные и витреальные нарушения. Сосудистые изменения: незавершённость васкуляризации сетчатки на периферии, наличие аномального ветвления сосудов, формирование аркад, артерио-венозных шунтов, телеангиоэктазий и др.

•В области заднего полюса могут выявляться смещение магистральных сосудов, их извитость, изменение (уменьшение) угла отхождения сосудов при ветвлении и др. Изменения собственно сетчатки: перераспределение пигмента, зоны атрофии сетчатки,

•формирование пре-, суб- и интраретинальных мембран, разрывов и истончений сетчатки. В тяжёлых случаях развиваются тракционная деформация ДЗН, эктопия и деформация макулы, формируются серповидные складки и отслойка сетчатки.

•В терминальной стадии рубцовой РН имеются изменения и со стороны переднего сегмента глаза: зрачковые деформации, вторичные помутнения хрусталика, смещение вперёд иридохрусталиковой диафрагмы, что ведёт к формированию мелкой передней камеры, контактов радужки и хрусталика с роговицей, последующего вторичного помутнения роговицы и нередко к повышению ВГД.

•РН, особенно III-IV стадии, сопровождается отставанием или остановкой в росте глаза - симптом микрофтальма.

•Для детей, перенёсших даже легкие формы РН, характерно формирование миопической рефракции, достигающей 10,0- 15,0 D.

•Особенностью миопии недоношенных является её транзиторный характер, возможность существенных колебаний как в сторону быстрого увеличения, так и уменьшения миопии, что требует осторожного и вдумчивого подхода к коррекции.

•Миопия недоношенных формируется за счёт увеличения преломляющих возможностей переднего сегмента глаза (роговицы и хрусталика) и не связана с осевым компонентом.

•Для недоношенных также характерно наличие различных форм косоглазия (паретическое, содружественное, вторичное), что требует проведения специальных мероприятий для профилактики дисбинокулярной амблиопии.

•Диагностика Инструментальные исследования

•При существенном нарушении прозрачности сред (экссудативно-геморрагические реакции) и на поздних стадиях заболевания необходимо проведение УЗИ, позволяющего выявить экстраретинальные проявления РН и уточнить диагноз в III-V стадии. Начальные (I и II) стадии заболевания практически не дают ультразвуковой симптоматики и выявляются офтальмоскопически (рис. 11.15).

•В активных стадиях заболевания обследование следует ограничить офтальмоскопией, ультразвуковым B- сканированием и при необходимости исследованием зрительных вызванных потенциалов (ЗВП).

Лечение

•Коагуляция аваскулярной сетчатки - единственный общепризнанный метод профилактики прогрессирования РН до терминальных стадий и, соответственно, способ сохранения полезного зрения.

•Показания к проведению профилактической коагуляции: прогрессирование до пороговой стадии при обычном течении заболевания или появление первых признаков экстраретинальной вазопролиферации при РН I зоны и/или задней агрессивной РН I и II зоны.

Коагуляции подлежит вся площадь аваскулярной сетчатки, по показаниям – отдельные зоны сетчатки перед валом, в зоне сосудистых аркад.

•• Для коагуляции могут быть использованы различные как транссклеральные, так и транспупиллярные методики. Однако наиболее целесообразной (и общепринятой во всех развитых странах) является транспупиллярная лазеркоагуляция с применением налобного бинокулярного офтальмоскопа и диодного лазера с длиной волны 810 или 532 нм. Важно правильно дозировать воздействия, так как слишком интенсивная процедура (особенно при транссклеральных воздействиях) ведёт к экссудативно-геморрагическим осложнениям, избыточной пролиферации рубцовой ткани. Гипокоагуляция (несливная или малой интенсивности) не ведёт к стабилизации РН

•Эффективность профилактической коагуляции зависит от множества факторов (формы заболевания, полноты и своевременности коагуляции) и варьирует от 60 до 98%, а при РН I зоны и задней агрессивной РН не превышает 7075%.

•Учитывая сведения о патогенезе РН и появление препаратов, ингибирующих действие VEGF, разрабатываются подходы к применению для лечения активной РН антиVEGF препаратов изолированно или в сочетании с лазерокоагуляцией.

•Все дети, перенёсшие РН, независимо от степени тяжести и исхода заболевания нуждаются в длительном диспансерном наблюдении. Это связано с наличием сопутствующих аметропий и глазодвигательных нарушений, риском развития осложнений в отдалённом периоде (сроки до 15-20 лет) не только при тяжёлых исходах ретинопатии, но и спонтанном регрессе с высокими функциональными показателями. Длительность периода наблюдения составляет 15-20 лет, при необходимости - пожизненно.