- •Вопрос 1: прокуратура рф как один из важнейших правоохранительных и правозащитных органов государства: общая характеристика. Цели деятельности прокуратуры рф

- •Вопрос 2: взаимодействие органов прокуратур с иными государственными органами: общая характеристика. Место прокуратуры в системе государственного механизма российской федерации

- •Вопрос 3: основные исторические этапы становления и развития прократуры в россии: досоветский, советский, современный

- •1933 Г. – учреждение прокуратуры ссср, являющейся самостоятельной централизованной системой органов

- •Вопрос 4: функции прокуратуры: правовое регулирование, виды, общая характеристика. Направления деятельности прокуратуры: правовое регулирование, виды, общая характеристика.

- •Надзорная функция:

- •Оказание содействия осуществлению правосудия:

- •Организационная:

- •Вопрос 6: принципы организации и деятельности прокуратуры российской федерации: правовое регулирование, общая характеристика. Классификация принципов организации и деятельности прокуратуры рф.

- •Вопрос 7: правовые основы организации и деятельности прокуратуры рф: общая характеристика

- •Вопрос 8: федеральный закон "о прокуратуре российской федерации": общая характеристика

- •Вопрос 9: правовые акты генерального прокурора рф: перечень (в соответствии с законодательством о прокуратуре рф), общая характеристика

- •Вопрос 10: системное построение прокуратуры: правовое регулирование, элементы системы. Соотношение системы и структуры

- •Вопрос 11: территориальные и специализированные органы прокуратуры: виды, общая характеристика

- •Вопрос 12: университет прокуратуры как научная и образовательная организация: общая характеристика, значение деятельности

- •По возможности делегирования:

- •Вопрос 14: организация работы в органах прокуратуры: правовое регулирование, общая характеристика. Виды организационных мероприятий: общая характеристика

- •Вопрос 15: распределение поручений, планирование работы в органах прокуратуры: общая характеристика. Учет и отчетность в органах прокуратуры в условиях цифровизации: общая характеристика

- •Служба в органах прокуратуры

- •Вопрос 16: правовой статус прокурорского работника: общая характеристика элементов

- •Вопрос 17: требования, запреты, ограничения по службе, предъявляемые и установленные законодательством о прокуратуре рф

- •Генпрокурор рф назначает на должность и освобождает от должности:

- •Прокуроры субъектов рф и приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур:

- •Вопрос 19: виды прокурорских проверок: общая характеристика. Основания для классификации. Этапы проведения прокурорской проверки: общая характеристика, значение каждого из этапов.

- •Вопрос 20: правовые средства прокурора: понятие, виды, общая характеристика. Соотношение полномочий и правовых средств.

- •Вопрос 21: общая характеристика актов прокурорского реагирования, закрепленных в федеральном законе «о прокуратуре российской федерации»

- •Вопрос 22: международное сотрудничество органов прокуратуры рф: правовое регулирование и общая характеристика. Формы международного сотрудничества: общая характеристика

- •Вопрос 26: работа органов прокуратуры с обращенями: правовое регулирование, формы работы

- •Вопрос 28: участие прокуратуры при рассмотрении гражданских дел судами: общая характеристика

- •Участие прокуратуры в рассмотрении административных дел

- •Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел судами

- •Вопрос 30: прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: правовое регулирование, значение направления деятельности. Предмет, объекты, полномочия и правовые средства.

- •3 Группы:

- •Вопрос 35: государственный обвинитель в уголовном процессе: понятие, назначение, полномочия

- •1. Предварительное слушание.

- •2. Судебное разбирательство.

- •Вопрос 36: прокурор как лицо, осуществляющее надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия: понятие, назначение, полномочия

- •Вопрос 37: процессуальные способы информирования прокурора о ходе и результатах досудебного производства

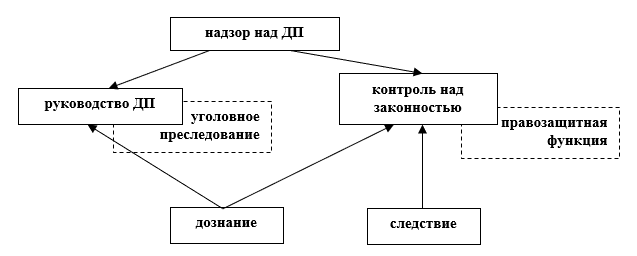

- •Вопрос 38: назначение и функции прокурора в уголовном процессе

- •Прокурор

- •Прокурор

- •Вопрос 39: приказы генерального прокурора рф, регулирующие деятельность прокурора в уголовном процессе

- •Вопрос 40: действия прокурора при избрании меры пресечения по судебному решению

- •Вопрос 41: участие прокурора в рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125 упк рф

- •Вопрос 42: участие прокурора в рассмотрении судом ходатайства следователя о производстве следственных действий

- •Вопрос 43: постановление прокурора как повод для возбуждения уголовного дела

- •Вопрос 44: надзор прокурора над законностью приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях

- •Вопрос 45: надзор прокурора за процессуальной деятельностью органов дознания

- •Вопрос 46: надзор прокурора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия

- •Вопрос 47: деятельность прокурора по приему и рассмотрению жалоб участников уголовного процесса

- •Вопрос 48: согласие и утверждение как процессуальные формы надзора прокурора над предварительным расследованием

- •Вопрос 49: полномочия прокурора при проверке уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением

- •Вопрос 50: полномочия прокурора при проверке уголовного дела, поступившего с обвинительным актом и обвинительным постановлением

- •Вопрос 51: прокурор как участник досудебного соглашения о сотрудничестве

- •Вопрос 52: функция уголовного преследования в деятельности прокурора. Изменение и отказ прокурора от обвинения

- •Вопрос 53: особенности деятельности прокурора-государственного обвинителя в суде с участием присяжных заседателей

- •Вопрос 54: особенности деятельности прокурора-государственного обвинителя при рассмотрении судом уголовных дел в порядке гл. 40 упк рф

- •Вопрос 55: особенности деятельности прокурора по уголовным делам частного обвинения

- •Вопрос 56: полномочия прокурора при прекращении уголовного дела по компромиссным основаниям

- •Вопрос 57: полномочия и действия прокурора при рассмотрении вопроса об исключении доказательств

- •Вопрос 58: особенности деятельности прокурора по уголовным делам в отношении несовершеннолетних

- •Вопрос 59: действия прокурора-государственного обвинителя в судебном следствии: общий и сокращенный порядок

- •Вопрос 60: речь прокурора-государственного обвинителя в судебных прениях: общий и сокращенный порядок судебного разбирательства

- •Вопрос 61: действия прокурора при допросе в судебном следствии подсудимого, потерпевшего и свидетелей

- •Вопрос 62: действия прокурора при привлечении в судебное следствие эксперта и специалиста

- •Вопрос 63: действия прокурора по отстаиванию прав и законных интересов потерпевшего

- •Вопрос 64: апелляционное представление прокурора в досудебном и судебном производстве

- •Вопрос 65: прокурор как участник суда второй инстанции

- •Вопрос 66: прокурор как участник судебного заседания в стадии исполнения приговора

- •Вопрос 66: полномочия и действия прокурора по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением

Основание проведения:

Плановые (анализ законности, обобщение практики, задания)

Текущие – по конкретным сигналам

Как надзорные, так и ненадзорные могут быть процессуальными и непроцессуалньными. Надзорная процессуальная проверка проводится в поднадзорных органах П. объекте или субъекта, но проверяется его процессуальная деятельность (проверка в процессуальной сфере – надзор за исполнением законов органами следствия, органами дознания, в какой-то мере надзор за органами, осуществляющими ОРД).

Примеры непроцессуальных надзорных проверок – надзор за соблюдением законов, П и С. Ч и Г., надзор за исполнением законов судебными приставами.

Ненадзорные процессуальные – как правило такие проверки связаны с участием прокуроров в рассмотрении судами дел, они касаются не проверки действий судей, а проверку тех дел и материалов, которые направлены в суд, рассматривающий конкретный правовой спор (уголовный, гражданский, административный, арбитражный).

Ненадзорные проверки.

Проводятся в судах прокурорами, участвующими в рассмотрении судами дел (УД, ГД, АРБД, АД).

Особенностью ненадзорных проверок заключается в том, что их целью является не выявление нарушений законности в деятельности судов и судей при отправлении правосудия, а установление соответствия с законом участников заседания, допустимость, относимость, достаточность представленных в суд доказательств, а также законность судебных актов, вынесенных судом по результатам рассмотрения судом конкретного дела. Н-р, в уголовном судопроизводстве, прокурорская проверка является одной из важнейших составляющих поддержания государственного обвинения.

Прокурорские проверки, проводимые в ненадзорном направлении прокурорской деятельности (содействие прокурором при осуществлении правосудия) подразделяются на 2 группы:

проверки, проводимые в суде до вынесения судебного акта. Проверки, проводимые прокурором, участвующим в рассмотрении конкретного судебного дела. Дело, рассматривающееся по существу в первой инстанции;

проверки законности судебных актов. Проверки соответствия судебных приговоров, решений и т.д. Данные проверки носят комплексный характер и проходят в 2 этапа:

проверка судебного акта вне судебного разбирательства;

проверка судебного акта в судебном разбирательстве.

Стадии прокурорских проверок:

Подготовительная (стадия предпроверочных действий). Подготовка к отысканию нарушений. Прокурор определяется предмет, время, место проведения проверки. Какие документы, необходимо истребовать, каких ДЛ необходимы вызвать, какие специалисты, технические средства нужны. Прокурор изучает законодательство (поскольку меняется), прокурорскую практику, судебную практику. Составляет план. Заготавливает документы (решение о проведении проверки). Сбор информации об объекте / субъекте, определение методики и тактики, предварительная оценка комплекса мер, который необходим для установления фактов нарушения;

Проведения проверочных действий. Действия, направленные на установление фактического положения, состояния законности на прПрокурор уже выявляет нарушения закона. Проверка материалов, опрос лица, приход на предприятие и осмотр предприятия. Взятие объяснений, осмотр документа, места, заключения специалистов.

Принятия прокурором решения о совершении действий, направленных на обеспечение законности. Прокуроры подготавливают соответствующие средства прокурорского реагирования.

Подготовка материалов для доклада – оформление зависит от направления и формы принятой в прокуратуре (рапорт / справка / докладная записка / информация / заключение (проц. направления деятельности)) → согласование акта → составление проекта (его доработка) → подписание акта → учет акта направление / вручение / объявление → контроль за результатами рассмотрения и принятие мер в случае неудовлетворения

(в ненадзорной проверке) Связанная с рассмотрением законности обжалуемого судебного акта, если требования прокурора не исполнены.

Вопрос 20: правовые средства прокурора: понятие, виды, общая характеристика. Соотношение полномочий и правовых средств.

Правовые средства прокурора - это регламентированные действующим законодательством, совершаемые в установленном законом порядке действия прокурора, направленные на выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих этим нарушениям, а также действия, направленные на устранение выявленных нарушений закона, причин и условий, способствующих им, восстановление нарушенной законности и привлечение к установленной законом ответственности виновных лиц.

Они представляют собой «инструменты» для достижения целей и решения задач деятельности прокуратуры, обеспечивают деятельность прокурора, направленную на обеспечение законности и образуют строго определенную систему.

Правовые средства прокурора обусловлены полномочиями прокуроров, т. е. установленными правовыми нормами действующего законодательства возможностями совершать определенным образом определенные действия. Правовая возможность есть не что иное, как субъективное право органа или должностного лица. Реализация данного права есть совершение соответствующих действий. Регламентированные действующим законодательством правовые действия прокуроров представляют собой правовые средства прокурора.

Не следует отождествлять правовые средства прокурора с его полномочиями. Полномочия представляют собой предусмотренные законом права (возможности) прокурора. Полномочия прокурора шире правовых средств, поскольку ими охватывается больший круг прокурорской деятельности.

Правовые средства прокурора могут быть разделены на три вида:

средства выявления нарушений закона

средства реагирования на выявленные нарушения закона

превентивные средства (предупреждения нарушения закона)

Подробнее про каждый из видов: (лучше почитать учебник)

Правовые средства выявления нарушения закона — это регламентированные законом, применяемые органами прокуратуры РФ правовые средства, направленные на выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих этим нарушениям, а также виновных в их совершении лиц.

Основное средство: прокурорская проверка (подробнее см. предыдущий вопрос)

Правовые средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона - это предусмотренные законом и совершаемые в установленном законом порядке действия прокуроров, направленные на устранение выявленных нарушений законов, восстановление нарушенной законности, устранение причин и условий, способствующих выявленным нарушениям закона, а также привлечение к ответственности виновных лиц.

Две группы: 1) на выявленные нарушения; 2) на правомерные действия.

Виды:

по функциональной принадлежности:

надзорные

ненадзорные

правовая регламентация:

процессуальные

непроцессуальные

предмет реагирования:

правомерные действия

неправомерные действия

характер нарушения:

предупредительные

пресекательные

карательные

субъекты:

специфические прокурорские

межведомственные

целевое назначение

основные

сигнализационные

Вопрос 21: общая характеристика актов прокурорского реагирования, закрепленных в федеральном законе «о прокуратуре российской федерации»

Акты прокурорского реагирования - это специфические правовые средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, применяемые в установленном законом порядке компетентными должностными лицами органов прокуратуры в ходе осуществления своих надзорных и ненадзорных полномочий, направленные на устранение выявленных нарушений закона, восстановление нарушенной законности, устранение причин и условий, способствующих нарушениям закона, а также привлечение к ответственности виновных лиц.

Требования к актам: 1) законность; 2) императивность; 3) оперативность; 4) индивидуальность; 5) убедительность; 6) результативность; 7) письменность; 8) субъектность; 9) опосредованность; 10) комплексность и законченность.

Виды:

по степени властности:

императивные (надзорная функция)

диспозитивные (ненадзорная функция)

по сфере применения:

общие (во всех направлениях)

специальные (в отдельных направлениях)

по характеру:

предупредительные (предупреждение нарушения)

пресекательные (пресечение длящегося нарушения)

карательные (привлечение к ответственности)

по субъектам, уполномоченным на применение:

специфические прокурорские (лишь прокуроры)

межведомственные (могут иные органы)

Основные акты прокурорского реагирования (по Закону о прокуратуре):

Протест - официальное возражение прокурора, вынесенное от имени государства, обращенное к органам государственной власти, управления, коммерческим и некоммерческим структурам, должностным и приравненным к ним лицам, суду, по поводу принятия незаконных правовых актов, об их отмене или изменении.

Срок рассмотрения: 10 дней с момента поступления, а если он приносится на решение представительного (законодательного) органа субъекта РФ или ОМС – на ближайшем заседании. О дне заседания сообщается прокурору.

При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения.

О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.

Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его лицом.

В зависимости функциональной принадлежности протест подразделяется на применяемый в порядке осуществления надзорной функции и в порядке осуществления ненадзорной функции содействия осуществлению правосудия, приносимый на судебное постановление по делу об административном правонарушении, не вступившее в законную силу.

Протест первой группы преследует цели устранения нарушения закона, а также восстановление нарушенных прав поднадзорных субъектов. Данная цель определяет его структуру и содержание.

Структура:

вступительная часть – сведения об адресате, наименовании акта и предмете опротестования

описательная – описание содержания незаконного акта либо его части

мотивировочная – главная часть, где прокурор убеждает адресата в необходимости отмены или изменения акта, указывает на нормы закона

резолютивная – логические выводы из всего предыдущего изложения, она начинается со слов «требую» и состоит из требовательного (включает в себя указание об отмене / изменении акта, о восстановлении прав и интересом, устранение последствий акта) и распорядительного компонентов (указание об обязательности рассмотрения протеста и сообщении о принятых мерах)

Кроме этого, между мотивировочной и резолютивной частями есть связующее звено, где содержится указание на изложенное и норму права, предусматривающую полномочия по вынесению данного акта.

Дополнительно:

Протест на решение по делу об административном правонарушении преследует цель отмены или изменения постановления судьи. Это ненадзорный акт прокурорского реагирования. Представляет собой официальное возражение прокурора, вынесенное от имени государства, обращенное к суду.

Он может быть принесен прокурором города, района, вышестоящим прокурором и их заместителями.

Структура: 1) вступительная часть (сведения о суде, наименовании акта и предмете опротестования); 2) описательная (описание незаконного акта или его части); 3) мотивировочная (убеждение в необходимости отмены / изменения акта); 4) заключительная (выводы из предыдущего изложения, начинается со слов «предлагаю» и включает предложение прокурора об отмене или изменении незаконного судебного акта.

Между мотивировочной и резолютивной частями также связующее звено, где содержится указание на изложенное и норму права, предусматривающую соответствующее полномочие.

Заканчивается любой протест указанием даты его направления, наименования, классного чина, фамилии и инициалов и подписью прокурора, вынесшего протест.

Представление прокурора - одна из разновидностей актов прокурорского реагирования на выявленное нарушение закона, приносимое уполномоченным должностным лицом органов прокуратуры в орган или должностному лицу, которое уполномочено устранить допущенное нарушение закона.

В зависимости от функциональной принадлежности данные акты делятся на надзорные и ненадзорные. Представление, выносимое при осуществлении надзора обладает признаком комплексности (выносится на несколько нарушений, указываются причины указанных нарушений, содержится требование принять меры, направленные на их устранение, а также предусмотрена возможность поставить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, что вытекает из анализа законодательства и судебной практики).

Цель: разработка системы мероприятий, реализация которых должна привести к улучшению состояния законности на поднадзорном объекте

Структура представления в порядке надзора:

вводная часть – указание на адресата, его полное и официальное наименование

описательная часть – описываются факты нарушения, дается характеристика законности, указывается источник информации, количество выявленных нарушений, степень их тяжести, размер вреда, динамика нарушений.

мотивировочная часть – анализ выявленных причин и условий, причем каждая отдельно

заключительная часть, состоящая из компонентов:

требовательного (требование о принятии мер по устранению)

карательного (указание на привлечение виновных к ответственности)

распорядительного (указание на немедленное рассмотрение и сообщение о результатах)

Завершается представление указанием даты его вынесения, наименования прокурора, его фамилии, инициалов, классного чина и подтверждается его подписью.

Может быть направлено любому компетентному органу / ДЛ, способному устранить нарушение. В этом заключается отличие от протеста, направляемого лицу, издавшему незаконный акт.

Срок рассмотрения: 1 месяц со дня внесения. О результатах сообщается прокурору в письменной форме.

При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору сообщается о дне заседания.

В случае несоответствия постановлений Правительства Российской Федерации Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации Генеральный прокурор Российской Федерации информирует об этом Президента Российской Федерации.

Ненадзорное представление направлено на отмену / изменение конкретного незаконного судебного акта или его части. Структура аналогична структуре протеста, подаваемого в суд, отличается связующее звено между мотивировочной и резолютивной частями – делается ссылка на соответствующие процессуальные нормы, где закреплено данное право. Не обладает признаком комплексности.

Цель: отмена / изменение правового акта

Они могут быть различных видов: апелляционные, кассационные, надзорные, частные (признак разграничения – наименование акта, судебная инстанция)

Сроки рассмотрения: различные – от 10 до 45 суток

Постановление прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении — это надзорный акт прокурорского реагирования на выявленное административное правонарушение, целью которого является возбуждение деятельности компетентных органов или должностных лиц и привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Основание: совершение лицом проступка-деяния, за которое законом предусмотрено применение административного наказания

Цели: возбуждение деятельности соответствующих компетентных органов, к которым обращается прокурор, привлечение виновного лица к ответственности.

Прокурору, согласно ст. 28.4 КоАП РФ предоставлено право на возбуждение следующих дел об административных правонарушениях: оскорбление, связанных с проведение избирательных кампаний (непредоставление сведений об итогах выборов, подделка подписей избирателей и др.), незаконное осуществление деятельности по предоставлению займов, возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства и др.

Кроме этого, при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор также вправе возбудить дело о любом другом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации.

Подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок, установленный законом. О результатах рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме.

Необходимо установить все обстоятельства нарушения (его состав)

Структура:

вводная – сведения о наименовании акта, времени и месте составления, лице, составившем, источнике информации о нарушении

описательная – подробное изложение обстоятельств нарушения, заканчивается изложением доводов нарушителя

мотивировочная – обоснование наличия в действиях виновного лица административного проступка. Указываются нарушенные нормы материального права, дается характеристика мотивов, которыми руководствовалось лицо, приводятся опровержения доводов правонарушителя, дается оценка его мотивов и методов, указываются нормы административного права, предусматривающие административную ответственность, содержащиеся в КоАП РФ и других нормативных правовых актах

резолютивная – логические выводы + 2 компонента – постанавливающий (указание о возбуждении производства в отношении конкретного лица, о необходимости привлечения его к ответственности) и распорядительный (указание о направлении материалов уполномоченным органам и должностным лицам, указание на обязательность рассмотрения)

Если направляется в суд, то распорядительного компонента нет

Завершается указанием наименования прокурора, его фамилии, инициалов, классного чина и подписью.

Направляется в орган / ДЛ в течение 3 суток с момента составления (но в ряде случаев КоАП предусматривает иные).

Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона – это надзорный акт прокурорского реагирования, направленный в будущее, применяемый в случаях, когда прокурору стало достоверно известно о намерении должностного либо иного лица совершить нарушение закона, представляющий собой требование прокурора, обращенное к указанному лицу, о недопустимости противоправных действий и разъяснения предусмотренных законом последствий, которые наступят в случае совершения им таких действий.

Превентивный характер – нарушение еще не совершено, но у прокурора есть информация о том, что оно может быть совершено. Надзорный акт, акт индивидуального воздействия.

Цель: предупреждение нарушения

Его особенностью является то, что его составление, направление и объявление осуществляются первыми лицами прокуратуры: прокурором либо его заместителем. Объявляется предостережение в кабинете прокурора, что обусловлено усилением психологического воздействия на лицо, пытающееся нарушить закон. Объявляется и вручается данный акт прокурорского реагирования под роспись соответствующего должностного либо иного лица.

Применяется либо в отношении должностных лиц, либо в отношении лиц, намеренных допустить нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Структура:

вводная – наименование акта, источник информации

описательная – данные о характере и правовой квалификации возможного нарушения

резолютивная – требование о недопустимости нарушения и наступлении возможных негативных последствий

Как и другие акты прокурорского реагирования, предостережение о недопустимости нарушения закона завершается указанием наименования прокурора, его фамилии и инициалов, классного чина и подписи, после чего обязательно ставится подпись лица, которому было объявлено, вручено предостережение.

На основании положений ст. 9.1 Закона о прокуратуре можно говорить о том, что требование – это акт прокурорского реагирования, вносимый прокурором при выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, с целью его изменения.

Содержит в себе способ устранения выявленного коррупциогенного фактора.

Его появление обусловлено недостаточностью надзора за исполнением законов (о противодействии коррупции как составляющей данного направления надзора).

Цель: устранение коррупциогенных факторов

Срок рассмотрения: 10 дней с момента поступления. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа.

О результатах рассмотрения требования об изменении нормативного правового акта незамедлительно сообщается прокурору, внесшему требование.

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжаловано в установленном порядке.

Требование об изменении нормативного правового акта может быть отозвано прокурором до его рассмотрения соответствующими органом, организацией или должностным лицом.

Нормативной основой также служит Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», с утвержденными правилами и методикой.

Говоря о структуре, то есть Приказ Минюста РФ от 21 октября 2011 г. N 363 «Об утверждении формы заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы», которым утверждена форма, но она для независимой экспертизы.

Вопрос 22: международное сотрудничество органов прокуратуры рф: правовое регулирование и общая характеристика. Формы международного сотрудничества: общая характеристика

Международно-правовое сотрудничество органов прокуратуры РФ представляет собой урегулированный нормами международного и российского права особый вид ее деятельности, осуществляемый в целях обеспечения законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов и безопасности Российского государства и общества.

Является самостоятельным направлением деятельности, так как: 1) имеет определенные цели, задачи, а также предмет ведения; 2) осуществляется посредством свойственных ему правовых средств и способов воздействия.

Это организационное направление, а также одно из приоритетных.

Закон о прокуратуре РФ представляет органам прокуратуры в лице Генпрокурора РФ определенные полномочия в области международно-правового сотрудничества.

Так в соответствии со ст. 2 Закона РФ, Ген. Прокурор РФ в соответствии со своей компетенцией осуществляет прямые связи с соответствующими органами других государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, а также участвует в разработке международных договоров РФ.

Цель: обеспечение исполнения закона, защита прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов, безопасность общества и государства

Предмет: защита прав и свобод, борьба с преступностью, возмещение вреда, исполнение наказаний, оказание взаимной помощи и др.

о

НПБ:

К. РФ;

ФЗ «О прокуратуре РФ»

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 3 июня 2020 г. N 297 "О порядке осуществления международного сотрудничества органами и организациями прокуратуры Российской Федерации", Совместный приказ ГП, МВД; Приказ МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной таможенной службы от 6 октября 2006 г. N 786/310/470/454/333/971 "Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола" (с изменениями и дополнениями), Указание Генеральной прокуратуры РФ от 5 марта 2018 г. № 116/35 “О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора”; Указание Генпрокуратуры России от 16.01.2020 N 23/35 "О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам"

МД, конвенции, декларации, соглашения. Эти документы затрагивают проблемы защиты прав свобод человека и гражданина, борьбы с преступностью и осуществлению уголовного правосудия, обращения с лицами, совершившими преступления (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция ООН о правах ребенка, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, Европейская конвенция о выдаче и др.)

+ сотрудничество в рамках СНГ урегулировано "Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993)

Следует отметить, что соглашения о правовой помощи и сотрудничестве заключаются по вопросам, не урегулированным межгосударственными договорами или в целях конкретизации отдельных положений и могут быть как односторонними, так и многосторонними.

Такое взаимодействие с ПО и правоприменительными службами, иными компетентными органами зарубежных стран, а также международными организациями осуществляется в целях противодействия организованной транснациональной преступности для оказания правовой помощи.

Межд. деятельность прокуратуры РФ в соответствии с ей компетенцией проводится по следующим направлениям:

Осуществление прямых связей и непосредственного сотрудничества с соответствующими органами других государств и международными организациями;

Заключение и реализация соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между прокуратурами различных государств;

Участие в разработке международных многосторонних и двусторонних договоров и соглашений.

Один из видов правовой помощи при выполнении международных договоров – деятельность по рассмотрению ходатайств о выдаче (экстрадиции), осуществляющаяся на основе принципа взаимности, международных договоров и соглашений. Принятие решения о выдаче – исключительна компетенция Генпрокурора РФ и его заместителей.

Формы осуществления прямых связей: направление и исполнение разовых поручений и запросов об оказании правовой помощи. При этом также решаются вопросы возбуждения уголовного преследования, производства отдельных процессуальных действий, экстрадиции граждан и лиц без гражданства, а также лиц, совершивших преступления на территории иных государств, и другие; осуществляется постоянное сотрудничество с Европолом, Интерполом и другими организациями в борьбе с организованной транснациональной преступностью.

Специализированные организации: Международная ассоциация прокуроров, Координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ (обмен информацией, взаимные консультации, выработка рекомендаций и предложений, анализ преступности и др.), Шанхайская организация сотрудничества (координационные совещания, на которых вырабатываются решения о мерах развития сотрудничества, направленного на противодействие терроризму и экстремизму), Консультативный совет европейских прокуроров.

ВОПРОС 23: КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ФОРМЫ И УЧАСТНИКИ КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЖДОЙ ИЗ ФОРМ.

Координация – взаимосвязь, взаимная поддержка, согласованность действий

Это организационное направление.

Организация координации деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью представляет собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных между собой действий, являющихся необходимыми условиями эффективного осуществления полномочий прокурора в данном направлении деятельности. К таким действиям относятся: информационно-аналитическая работа; прогнозирование, планирование координационных мероприятий; осуществление контроля; ведение делопроизводства и учета координационной деятельности.

Цель: повышение эффективности борьбы с преступностью

НПБ:

К. РФ;

ФЗ «О прокуратуре РФ», другие ФЗ;

Положение о координации деятельности ПО РФ по борьбе с преступностью, утвержденным Указом Президента РФ от 18.04.1996 №576 (определены цели, формы, направления, полномочия)

Участники: прокуратура РФ и:

Органы МВД России;

Органы ФСБ России;

СК РФ;

ФТС России;

МЧС России

ФССП;

НЕТ СУДА!!! Суд не борется с преступностью (главная задача – разрешение споров). Но при этом, следует особо отметить, что как правило, на каждое координационное совещание ПО по борьбе с преступностью приглашается представитель соответствующего суда (если район – представитель районного суда, город – городской, ВС РФ). Приглашается затем, чтобы руководители ПО, занимающиеся борьбой с преступностью от представителя суда узнавали о проблемах, возникающих при рассмотрении УД в судах, доводили эти проблемы до соответствующих ДЛ и в конечном итоге решали эти проблемы в своей практической деятельности.

Организационное руководство координации деят-ти ПО по борьбе с преступностью осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему нижестоящие прокуроры.

Действует принцип соответствия уровня системы прокурорских органов уровню определенных органов, осуществляющих борьбу с преступностью.

В рамках международного сотрудничества: КСГП СНГ

На федеральном уровне: Координационное совещание руководителей правоохранительных органов РФ (председатель – Генпрокурор).

На региональном уровне: координационные совещания во главе с прокурором соответствующего субъекта (здесь также участвуют и специализированные прокуроры)

На местном уровне: координационные совещания

На межрегиональном уровне: на межрегиональном уровне, в федеральных округах в настоящее время подобных постоянно действующих координационных совещаний не образуется. В соответствии с положениями об управлениях Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах обеспечение координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью на этом уровне возложено на эти управления. При этом основной формой координации на межрегиональном уровне являются межведомственные совещания, заседания которых проводятся, как правило, под председательством заместителя Генпрокурора РФ, курирующего соответствующий федеральный округ.

Формы координации:

1) проведение координационных совещаний руководителей ПРО по борьбе преступностью; проводятся прокурором, но НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В КВАРТАЛ!, а также могут по инициативе любого из членов; могут быть приглашены иные лица (органы, общественные объединения, СМИ). Решение принято, если одобрено руководителями ПО, на которые возложено исполнение. Решение, протокол. Прокурор может истребовать информацию, создать рабочие группы и др. Члены могут вносить предложения, участвовать в обсуждении и др.

2) обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью;

3) совместные выезды в регионы для проведения согласованных мероприятий;

4) изучение и распространение положительного опыта;

5) создание следственно-оперативных групп для расследования конкретных преступлений, проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения преступлений, а также устранение причин и условий, способствующих их совершению.

6) взаимное использование возможностей ПО для повышения квалификации сотрудников, проведения совместных семинаров, конференций;

7) оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в процессе деят-ти по борьбе с преступностью;

8) издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных писем и иных организационно-распорядительных документов;

9) выпуск совместных бюллетеней, сборников и других информационных изданий;

10) разработка и утверждение совместных планов координационной деятельности.

+ проведение межведомственных совещаний, совместных заседаний коллегий образования и функционирования межведомственных рабочих групп.

Выбор форм координационной деятельности определяется её участниками исходя из конкретной обстановки.

Принципы координации:

принцип соблюдения законности;

равенство всех участников координации при постановке вопросов внесения предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;

принципом самостоятельности каждого ПО в пределах предоставленных ему зак-вом РФ полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в проведении мероприятий;

принцип гласности в той мере, в какой гласность не противоречит требованиям действующего зак-ва РФ о защите прав и свобод Ч. и Г., о государственной и иной охраняемой законом тайне;

принцип ответственности руководителя каждого ПО за выполнение согласованных решений и предложений;

принцип системности и постоянства координации;

принцип правового соответствия, уровня системы прокурорских работников, уровню определенных звеньев ПО, занимающихся борьбой с преступностью – начиная с уровня низовых звеньев прокурорской системы (прокуратур района, города и соответствующих специализированных прокуратур (природоохранных, военных)) и заканчивая Генеральным прокурором РФ и его заместителями.

Взаимодействие, которое не нарушает независимости.

ВОПРОС 24: УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ КАЖДОЙ ФОРМЫ

Есть приказы:

Приказ Генпрокуратуры России от 31.08.2023 N 584 (ред. от 20.02.2024) "О правотворческой деятельности органов прокуратуры Российской Федерации и об улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления" (вместе с "Положением об организации правотворческой деятельности в органах прокуратуры Российской Федерации")

Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 (ред. от 31.08.2023) "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина"

Это организационное направление.

В соответствии с п. 4 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокуратура РФ участвует в правотворческой деятельности. Данное право подчёркивает значение П. в совершенствовании законодательства, которое является фундаментом правового государства.

Как установлено положениями ст. 9 Закона о прокуратуре, прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов.

Участвуя в правотворческой деятельности прокуроры реализуют возложенную на них задачу правозащиты и обеспечивают исполнение законов.

Органы П. РФ – это не только один из наиболее осведомленных о состоянии законодательства органов, но и одна из наиболее компетентных организаций, способные активно влиять на правотворческую деятельность государства.

Осуществляя системный надзор за состоянием законности в стране, органы П. РФ и их работники собирают и оценивают информацию о соответствии действующих законов потребностям общественной жизни, получают обобщенную информацию о пробелах, правотворческих упущениях, иных дефектах и издержках правотворческой деятельности. Именно этим обусловлена необходимость привлечения П. РФ к правотворческой деятельности Г.

Несмотря на специфику, правотворческую деятельность П. РФ следует считать составляющей прокурорской деятельности по обеспечению исполнения законов, поскольку через участие в ней (правотворческой деятельности) органы П. оказывают непосредственное и существенное влияние на качество законодательства, на состояние режима законности в стране, укреплению её единства, на обеспечение действенной защиты П. и С. Ч. и Г., охраняемых законов интересов государства и общества.

Таким образом, участие П. в правотворческой деятельности является необходимым условием в выполнении или достижении целей прокуратуры и решения поставленных задач.

Органы П. в правотворческой деятельности принимают участие в различных формах.

Формы правотворческой деятельности:

Участие П. в подготовке НПА;

Проведение правовой экспертизы проектов З., иных НПА;

Участие представителей П. в обсуждении проектов З. и других НА на заседании представительных органов, а также ОИВ.

Участие представителей П. в правотворческой деятельности иных государственных органов (в том числе в составе рабочих групп);

Правотворческая деятельность, связанная с согласованием НПА, принимаемых иными государственными органами;

Ведомственное нормотворчество.

Приказ №544 прямо указывает на необходимость эффективного взаимодействия с ОГВ и ОМС и активного участия в правотворческой деятельности посредством изучения НПА и их проектов, участия в деятельности рабочих групп, посещать заседания представительных органов, использовать материалы прокурорской практики, осуществлять мониторинг законодательства

Поскольку действующей Конституцией РФ не закреплено право Генерального прокурора на законодательную инициативу, в соответствии со ст. 9 Закона о прокуратуре Генеральный прокурор и иные прокуроры реализуют свое участие в правотворческой деятельности посредством обращения в органы, обладающие правом законодательной инициативы, с предложениями об изменении, дополнении, отмене или принятии законов или иных правовых актов.

В положениях ч. 1 ст. 10 ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» закреплено право законодательной инициативы в законодательном органе субъекта РФ, принадлежащее прокурору субъекта РФ.

Кроме этого, прокуроры привлекаются к разработке проектов, имеют право участвовать на заседаниях законодательных органов (ст. 7 Закона о прокуратуре).

В Генпрокуратуре организация разработки законопроектов возложена на правовое управление.

Необходимо отметить, что акты, издаваемые органами прокуратуры могут быть разделены на 2 группы – 1) подчиненные задачам прокнадзора и распространяющие действие на другие органы, должностных лиц, а также имеющие международный характер; 2) ведомственные акты.

ВОПРОС 25: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ С ИНЫМИ НАДЗОРНЫМИ И НЕНАДЗОРНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Согласно положениям ст. 1 Закона о прокуратуре, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет, в том числе, уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ.

В силу ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.

По смыслу п. 55 ст. 5 УПК РФ, уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

Уголовному преследованию посвящена глава 3 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 21 УПК РФ, от имени государства уголовное преследование по делам частного и частно-публичного обвинения осуществляет в том числе прокурор.

Следует разграничивать уголовное преследование в досудебных и судебных стадиях. Так, в первом случае участие выражается в следующем (в том числе и при надзоре за следствием / дознанием):

Дача согласия дознавателю на возбуждение уголовного дела о преступлениях частного и частно-публичного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы.

Принятие мер по установлению по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления в случае обнаружения его признаков

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве

Влияние на итоговые акты, которыми оканчивается предварительное расследование (обвинительный акт, обвинительное постановление, обвинительное заключение) – утверждение или возврат со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления

Вынесение постановления о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса о ВУД

Санкционирование действий органов предварительного расследования

Проверка порядка ВУД (обосновано ли возбуждение / отказ), порядка приостановления / прекращения УД

Отмена актов дознания

Дача дознавателю письменных указаний о направлении расследования, производстве процессуальных действий

Участие в судебных заседаниях по вопросам избрания меры пресечения

Изъятие дела у органа дознания и передача его следователю

и др.

Говоря об уголовном преследовании в судебных стадиях, следует отметить, что согласно п. 2 ст. 35 Закона о прокуратуре, осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве государственного обвинителя. Кроме этого, ч. 3 ст. 37 УПК РФ установлено, что в ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.

Здесь процессуальная роль прокурора выражается в поддержании государственного обвинения, выдвинутого следователем или дознавателем в ходе досудебного производства по делу. Прокурор выступает как государственный обвинитель и наделяется широкими процессуальными полномочиями. В частности, прокурор в судебном разбирательстве представляет доказательства со стороны обвинения, опровергает доводы, приводимые в защиту обвиняемого, активно участвует в исследовании доказательств, в прениях сторон. До удаления суда в совещательную комнату прокурор вправе изменить обвинение в сторону смягчения или отказаться от обвинения полностью или в части с обязательным указанием мотивов отказа. Прокурор также вправе внести представление на незаконный или необоснованный, по его мнению, приговор или на иное решение суда, принятое в ходе судебного разбирательства, и участвовать при их рассмотрении в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.

Следовательно, в судебных стадиях уголовное преследование осуществляется в виде поддержания государственного обвинения, а также путем обжалования незаконных и необоснованных судебных решений.

При этом, как отмечает Е.Р. Ергашев, институт уголовного преследования органов прокуратуры не является совершенным, в частности, из-за лишения полномочий по возбуждению уголовного дела, что не соответствует функциям прокуратуры, ее целям и задачам, а также международным стандартам деятельности данного органа. Данное обстоятельство ставит под вопрос реальную возможность осуществления уголовного преследования органами прокуратуры, в том числе, в стадии досудебного производства.

Таким образом, основываясь на точке зрения о том, что уголовное преследование осуществляется с момента ВУД до наступления уголовной ответственности, можно прийти к выводу о том, что уголовное преследование со стороны прокурора осуществляется как в досудебных, так и в досудебных стадиях.

При этом, по моему мнению, в ДП уголовное преследование органами прокуратуры осуществляется опосредованно, а в СП – непосредственно.

Уголовное преследование как составная часть деятельности прокуратуры является комплексным формированием, так как включает два широких направления деятельности прокуратуры:

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие;

участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел (поддержание государственного обвинения в суде).

Вопрос 26: работа органов прокуратуры с обращенями: правовое регулирование, формы работы

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 27 Закона о прокуратуре при осуществлении возложенных на него функций прокурор рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина.

В ст. 10 Закона установлено, что в органах прокуратуры, в соответствии с их полномочиями, разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

Прокуратура РФ рассматривает обращение граждан РФ, ИГ, ЛБГ, а также ДЛ и иных лиц.

Обращения в органы прокуратуры могут быть получены в письменной или устной форме на личном приеме, по почте, телеграфу, факсимильной связи, информационным системам общего пользования.

Рассмотрение и разрешение обращений граждан является исключительно важным направлением прокурорской деятельности, поскольку осуществление данной деятельности способствует решению задач обеспечения, защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка.

Нормативно-правовую базу составляют: Конституция Российской Федерации, Закон о прокуратуре, иные ФЗ, а также ведомственные акты Генерального прокурора (Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утв. Приказом от 30.01.2013 N 45!). Кроме этого, правоотношения, связанные с рассмотрением в органах прокуратуры Российской Федерации поступивших обращений от граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства о нарушении их прав и свобод за пределами территории Российской Федерации, регулируются соответствующими международными договорами Российской Федерации.

Как отмечается в тексте Инструкции, она устанавливает единый порядок рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры Российской Федерации обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и запросов должностных и иных лиц о нарушениях их прав и свобод, прав и свобод других лиц, о нарушениях законов на территории Российской Федерации, а также порядок приема граждан, должностных и иных лиц в органах прокуратуры Российской Федерации.

Под обращением, по тексту Инструкции, понимается изложенные в письменной, устной форме или в форме электронного документа предложение, заявление, жалоба или ходатайство.

Виды обращений: 1) первичное (обращение впервые или впервые с этим вопросом); повторное (от одного и того же лица по одному и тому же вопросу / недостатки по предыдущему рассмотрению / несвоевременное рассмотрение предыдущего).

2) индивидуальное (1 субъект – ФЛ, ЮЛ, объединение граждан); коллективное (2 или более субъекта + частный интерес или общественный характер, принятое на митинге / собрании).

Основные формы обращений:

предложение - рекомендация заявителя по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению деятельности государства и общества в социально-экономической и иных сферах;

заявление - просьба гражданина или иного лица о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

жалоба - просьба заявителя о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

ходатайство - просьба заявителя о признании в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, определенного статуса, прав, свобод;

запрос - оформленный надлежащим образом, с соблюдением требований федерального законодательства документ, направленный уполномоченными должностными лицами, а также членами Совета Федерации или депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (депутатский запрос), адресованный Генеральному прокурору Российской Федерации, по вопросам, входящим в компетенцию Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

парламентский запрос - запрос, принятый соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации с соблюдением требований, предусмотренных ст. 13 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", в порядке, установленном их регламентами, по вопросам, входящим в компетенцию Генерального прокурора Российской Федерации;

обращение члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - документ, направленный в органы прокуратуры, с сообщением о нарушениях закона, а также с просьбой о предоставлении информации, сведений или документов по вопросам, связанным с их деятельностью, не оформленный как запрос.

ВОПРОС 27: РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ОБРАЩЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗРЕШЕНИЮ. ОБРАЩЕНИЯ, ВЗЯТЫЕ НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Все обращения, поступившие в органы прокуратуры, подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления в органы прокуратуры (свои сроки у парламентского запроса, запроса члена СФ, депутата ГД и некоторых других).

Все обращения подлежат рассмотрению с принятием одного из следующих решений:

о принятии к разрешению;

об оставлении без разрешения;

о передаче на разрешение в нижестоящие органы прокуратуры;

о направлении в другие органы;

о прекращении рассмотрения обращения;

о приобщении к ранее поступившему обращению;

о возврате заявителю.

Срок рассмотрения составляет 7 дней.

Резолюция – это решение прокурора о том, и в каком порядке обязан разрешить данное обращение (поручение, кем и в какой срок). Может быть простой, расширенной и широкой:

Простая – прокурор указывает ФИО, ДЛ прокуратуры которому поручается данное обращение, число, подпись. Применяется, если жалоба не содержит повышенной сложности, либо жалобу будет разрешать компетентное лицо;

Расширенная – указывается конкретный вопрос. Определенные поручения по обращению. Когда могут возникнуть трудности при проверке обращения (в силу сложности, неопытности сотрудника)

Широкая – прописываются досконально все действия, которые необходимо провести при проверке данного обращения.

Поступившие в органы прокуратуры обращения разрешаются после тщательного изучения и анализа собранных в результате прокурорских проверок материалов (уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, истребованием нормативных документов, получением объяснений от граждан, а также должностных и иных лиц, действия которых обжалуются). Возможно привлечение заявителей и специалистов, истребование дополнительных материалов

Общий срок разрешения обращений составляет 30 дней (может быть продлен еще на 30 с уведомлением заявителя), но в отдельных случаях сроки могут быть иные.

Важно различать между собой рассмотрение и разрешение обращений — заключается в целях.

Рассмотрение обращения предполагает решение вопроса о том, будет ли эта жалоба, заявление разрешаться в данной прокуратуре, куда она пришла (подведомственность, поднадзорность).

Разрешение обращения – это проведение проверки по обращению в порядке, установленным законом и установленным законом срок.

Обращения, в которых доводы заявителей о систематическом нарушении их прав и свобод и других нарушениях закона, не получивших должной оценки правоохранительных органов и нижестоящих прокуроров, а также доводы, касающиеся резонансных тем, ставятся руководителем соответствующих прокуратур на контроль.

Поручения нижестоящим прокурорам о проверке обращений, взятых на контроль, подписываются вышестоящим прокурором либо его заместителем, взятых на особый контроль - подписываются Генеральным прокурором РФ и его заместителями либо по их поручению - начальниками главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры РФ. К информации об исполнении соответствующего поручения о проверке взятого на контроль обращения, поступившего из вышестоящей прокуратуры, проверяющие прокуроры прилагают соответствующие проверочные материалы, включая копии актов и иных средств прокурорского реагирования. В необходимых случаях по требованию вышестоящих прокуроров прилагаются также надзорные (наблюдательные) производства. Кроме этого, происходит составление мотивированного заключения, утверждаемого соответствующим компетентным прокурорским работником.

На обращения, разрешение которых взято на контроль (особый контроль), в Генеральной прокуратуре Российской Федерации - аппаратом Генерального прокурора Российской Федерации, а в прокуратурах субъектов Российской Федерации - отделом общего и особого делопроизводства оформляются контрольные карточки. Кроме этого, ведется раздельный учет обращений и обращений, взятых на контроль (особый контроль), в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

Материалы, необходимые для ответа на обращение, разрешение которого взято на особый контроль, представляются для доклада Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителям (с проектом ответа либо в виде доклада для выступления) не позднее 3 дней до истечения срока разрешения обращения.

Заявитель имеет право на ознакомление с материалами, снимать копии, если это не нарушает права других и не влечет разглашения тайны. Аналогично и с материалами проверки, но тут составляется справка и происходит согласование с руководителем.

Обращения, в том числе взятые на контроль (особый контроль), считаются разрешенными только в том случае, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты в соответствии с действующим законодательством необходимые меры и даны исчерпывающие ответы заявителям.

Обращения не подлежат разрешению в следующих случаях:

прямое вмешательство в компетенцию прокуратуры – в течении 7 дней со дня регистрации мотивированное сообщение автору

обращение лишено логики и смысла и в материалах есть сведения о признании заявителя недееспособным в связи с наличием психического расстройства.

По итогам может быть принято одно из следующих решений:

"удовлетворено" - приняты меры к полному или частичному восстановлению прав и законных интересов заявителя;

"удовлетворено повторное обращение" - принято решение об удовлетворении обращения, в котором обжалуются ответы соответствующей прокуратуры и/или по которому принималось решение об отказе в удовлетворении ранее поданного обращения, а также по которому подтвердились факты волокиты и небрежности при рассмотрении предыдущего обращения, независимо от принятого по существу обжалуемых вопросов решения;

"отклонено" - требования заявителя, изложенные в обращении, признаны необоснованными;

"разъяснено" - направлена информация, а также разъяснены вопросы правового характера, в том числе при отсутствии в обращении просьб об удовлетворении каких-либо требований или ходатайств либо если к моменту рассмотрения обращения по нему уже принято решение компетентным органом;

"принято иное решение" - оставлено без разрешения, возвращено заявителю, приобщено к материалам надзорного (наблюдательного) производства, прекращена переписка;

"направлено" - направлено в течение 7 дней со дня регистрации для разрешения в другую прокуратуру, другое ведомство, другую организацию по принадлежности.

Ответ направляется в форме электронного документа по адресу эл. почты (если обращение в форме электронного документа) или в письменной форме по почтовому адресу.

Если принесен акт реагирования, то заявитель также уведомляется как об этом, так и о результатах рассмотрения.

Обращение, поступившее в органы прокуратуры помимо изложения существа вопроса должно содержать необходимые реквизиты: наименование органа либо ФИО / должность должностного лица, а также свои ФИО, адрес, дата, подпись.

Последствиями являются:

Нет ФИО / адреса заявителя – ответ не дается, списание в дело;

Недостаточно сведений для разрешения – в течении 7 дней после регистрации возвращаются заявителям с предложением восполнить (если в дальнейшем исправит, то будет рассматриваться как первичное)

Не позволяет определить суть – направление в компетентный орган / ДЛ, о чем в течении 7 дней уведомляется заявитель (если в дальнейшем исправит, то будет рассматриваться как первичное)

Не поддается прочтению – без ответа + если возможно прочесть сведения об адресате, то уведомление заявителя с одновременным возвращением обращения и разъяснением права повторного обращения, если невозможно прочесть сведения – списание без уведомления

Оскорбления, угрозы – без ответа + уведомление о недопустимости злоупотребления правом на обращение, а если признаки преступления есть – направляется для проведения проверки в порядке УПК РФ

Если ответ повлечет разглашение тайны – сообщается о невозможности дать ответ с указанием причины

Прекращение переписки: если в новом обращении нет ничего нового, а по изложенным ранее доводам проверка уже проведена и даны ответы. Обращения, поступившие после прекращения переписки остаются без разрешения с уведомлением об этом заявителя. Если нарушения устранены – переписка возобновляется.

Если не подлежит разрешению в прокуратуре, то в течение 7 дней после регистрации направляется в соответствующий орган (соответствующую прокуратуру), но нельзя в тот орган, действия которого обжалуются.

Если сообщение о преступлении – перенаправление в дознание / следствие, о чем уведомляется заявитель.

Анонимка с сообщение о преступлении – сообщается в следствие / дознание.

Вопрос 28: участие прокуратуры при рассмотрении гражданских дел судами: общая характеристика

Согласно ст. 35 Закона о прокуратуре, прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами. Прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются процессуальным законодательством Российской Федерации.

Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел – самостоятельное ненадзорное направление деятельности прокуратуры, относящееся к функции содействия осуществлению правосудия.

Нормативно-правовая база:

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" – задачи и цели, стоящие перед органами прокуратуры, принципы организации и деятельности

ГПК РФ – условия и порядок обращения в суд, вступления в процесс, права и обязанности, требования к ИЗ, порядок судебного разбирательства

Ведомственные акты Генерального прокурора РФ - Приказ Генпрокуратуры России от 11.01.2021 N 2 "Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве"

Разъяснения Пленумов ВС РФ по гражданским делам – Постановление Пленума ВС РФ от 20 января 2003 г. № 2 “О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие ГПК РФ” а также другие ППВС

Акты прокуроров субъектов

Формы (письмо Генпрокуратуры РФ от 27.01.2003 N 8-15-2003 "О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" + ст. 45 ГПК РФ):

Инициирование гражданского дела в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Дача заключения по делу. Случаи участия прокурора для дачи заключения указаны в различных законах (ГПК РФ, СК РФ). В этом случае прокурор оказывает помощь суду в законном и справедливом разрешении гражданского дела

Подача апелляционных, кассационных и надзорных представлений.

Предмет: обеспечение органами прокуратуры строгого соответствия актов, издаваемых судами, законодательству РФ и проведение государственной правовой политики в рассмотрении и разрешении судами гражданских дел, возникающих из гражданских, административных и иных правоотношений, выступая в качестве представителя государства.

Основание участия: выполнение возложенных государством на органы прокуратуры функций, как части единого государственного аппарата.

Цели: 1) обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав, свобод и законных интересов граждан, интересов общества и государства; 2) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение судом гражданского дела; 3) вынесение судом законного решения по делу.

Задачи: 1) содействие суду в полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, в правильном и своевременном рассмотрении и разрешении гражданского дела во всех судебных инстанциях; 2) обеспечение защиты в процессе гражданского судопроизводства законных прав участников процесса.

Особенности процессуального статуса: 1) не подменяет лицо, чьи права, свободы и законные интересы были нарушены; 2) не связан позицией, изложенной в исковом заявлении и позицией лица, в интересах которого заявлен иск; 3) вправе отказаться от заявления, поданного в защиту интересов другого лица - рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит об отказе от иска; 4) освобожден от уплаты судебных расходов; 5) не имеет права заключать мировое соглашение; 6) не может быть предъявлен встречный иск; 7) не дает заключения по определенным категориям дел.

Действует в чужом интересе, но от своего имени!

Права: общие: 1) знакомиться с материалами дела; 2) заявлять отводы, ходатайства; 3) представлять доказательства; 4) давать объяснения; 5) обжаловать судебные акты и др.

Специальные полномочия: 1) подача ИЗ в случаях, установленным законом; 2) дача заключений в случаях, установленных законом.

Характеристика каждой из форм:

Инициирование гражданского дела: подача искового заявления в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. При этом, заявление в защиту гражданина может быть подано в одном из следующих случаев: 1) гражданин не может самостоятельно обратиться в суд (состояние здоровья, возраст, недееспособность и иные уважительные причины); 2) подача ИЗ в защиту особо значимых значимых прав (сфера трудовых отношений, материнство, социальная защита, право на жилище, образование, медицинская помощь и др.). В ИЗ следует указать в защиту каких публичных интересов оно подано / почему гражданин не может обратиться самостоятельно.

Прокурор – «процессуальный истец»

Дача заключения: прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами (усыновление, ограничение дееспособности, лишение родительских прав и др.), в целях осуществления возложенных на него полномочий. Неявка прокурора не является препятствием. Кроме этого, согласно ч. 4 ст. 45 ГПК РФ прокурор (по своей инициативе или инициативе суда) вступает в процесс на любой стадии для дачи заключения по отдельным категориям дел (заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств, уклонение от обязанностей, связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем и др.).

Подача представлений: реализация данной формы возможна при обязательном участии прокурора в рассмотрении и разрешении гражданского дела по существу. Апелляционное представление подает прокурор, участвовавший в деле (Прокурором, участвующим в деле, является прокурор, который обратился в суд первой инстанции с исковым заявлением, или прокурор, вступивший в процесс для дачи заключения по делам, по которым его участие предусмотрено ГПК РФ и другими федеральными законами → вне зависимости от его личного присутствия – раньше это было закреплено в приказе, который утратил силу, но на это обстоятельство также обратил внимание ВС РФ в п 9 Постановления Пленума № 16 от 22.06.2021 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»); кассационное – Генеральный прокурор, его заместители, прокуроры субъектов и приравненные к ним; надзорное – Генеральный прокурор или его заместители.

Участие во второй инстанции:

Реализация права на апелляционное обжалование и возбуждение апелляционного производства.

Прокурор вправе приносить:

Апелляционные представления на решения судов первой инстанции, не вступившие в законную силу

Частные представления на определения судов первой инстанции, если: 1) это предусмотрено ГПК РФ; 2) определение исключает возможность дальнейшего движения дела. В остальных случаях возражения относительно определений могут быть включены в апелляционные представления.

Срок: в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через суд первой инстанции

Кассация:

Первая кассация: Кассационное представление может быть подано в кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления.

Направляются через суд первой инстанции.

Вторая кассация: В судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации кассационное представление подается в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения кассационным судом общей юрисдикции, рассмотревшим кассационное представление по существу.

Надзор:

Реализация прокурором полномочий по участию в пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу, возможна путем подачи надзорного представления для рассмотрения в судебном заседании Президиумом Верховного Суда РФ.

Срок: 3 месяца со дня вступления в законную силу

Новые / вновь открывшиеся обстоятельства:

Реализация прокурором полномочий по участию в пересмотре дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам возможна путем подачи представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в суд, который принял эти постановления.

Согласно ч. 2 ст. 397 ГПК на определения суда первой инстанции об удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам, а также об отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подана частная жалоба, принесено представление прокурора.

Виды правовых средств: 1) применяемые до вынесения судебных актов; 2) совершаемые после вынесения судебных актов.

Если акт обжалуется другими лицами, а оснований для представления нет, прокурор должен подготовить письменные возражения относительно поступивших жалоб.

Участие прокуратуры в рассмотрении административных дел

Участие прокурора в административном судопроизводстве – самостоятельное ненадзорное направление деятельности прокуратуры, относящееся к функции содействия осуществлению правосудия.

Интерес прокурора носит процессуальный характер, он выступает от своего имени в защиту других лиц (от своего имени, но в чужом интересе!) и именуется «процессуальный истец».

Прокурор не вправе выступать в процессе в качестве представителя, за исключением случаев участия его в судебном процессе в качестве представителя соответствующего органа прокуратуры или законного представителя (ст. 55 КАС).

Нормативно-правовое регулирование:

Конституция РФ;

Закон о прокуратуре;

КАС РФ и иные федеральные законы, регламентирующие процессуальный статус прокурора, его права, и правовые средства;

постановления Пленума Верховного Суда РФ: от 30 июля 2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости»; от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»; от 27 декабря 2016 г. № 64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами».

Неотъемлемой частью правовых основ являются приказы Генпрокурора РФ (к примеру, приказ от 11 января 2021 г. № 2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве»).

Приказы прокуроров субъектов

Формы участия:

путем обращения в суд с административным иском в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 39 КАС РФ; В АИЗ нужно указать, почему гражданин сам не может обратиться в суд. Нужно направить копию АИЗ и приложенных документов другим лицам, участвующим в деле.

путем вступления в процесс для дачи заключения в порядке ч. 7 ст. 49 КАС РФ и в случаях, установленных Кодексом и другими ФЗ — об оспаривании нормативных правовых актов (ч. 4 ст. 213 КАС РФ); о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар (ст. 277 КАС РФ); о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (ст. 283 КАС РФ) и др. Имеет целью донесение до суда позиции прокурора по наиболее сложным и значимым административным делам, прокурор — советник суда по правовым вопросам.

путем подачи апелляционных представлений на решения судов первой инстанции (ст. 295 КАС РФ), кассационных представлений на вступившие в законную силу решения суда (ст. 318 КАС РФ) и надзорных представлений на вступившие в законную силу судебные акты, за исключением судебных актов Президиума Верховного Суда РФ, если в рассмотрении указанных дел участвовал прокурор (ст. 332 КАС РФ) — вне зависимости от личного участия.

Апелляция – 1 месяц, кассация – 6 месяцев, надзор – 3 месяца

Права и обязанности: пользуется процессуальными правами и несет административные обязанности истца, но не может заключать соглашение о примирении; уведомление гражданина или его представителя о своем отказе от иска; освобожден от уплаты судебных расходов; соблюдение досудебного порядка урегулирования спора – дискуссионный вопрос

В случае отказа прокурора от административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, суд оставляет соответствующее заявление без рассмотрения, если гражданин, обладающий административной процессуальной дееспособностью, его представитель или законный представитель гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не заявит об отказе от административного иска.

Совмещение двух форм участия прокурора в процессе прямо запрещено законом. Прокурор не дает заключение по административному делу, если административное дело возбуждено на основании его административного искового заявления (ч. 7 ст. 39 КАС).

Также прокурор не вправе давать заключение по административно му делу, в котором орган прокуратуры участвует в статусе административного истца или административного ответчика. В деле, в котором орган прокуратуры является административным истцом или ответчиком, представитель прокуратуры, защищающий его интересы как участника спорного материального правоотношения, обладает лишь теми общими правами и обязанностями лица, участвующего в деле.