Методы обследования детей с патологией мочевой системы

.pdf

6. Мембранозный гломерулонефрит – ГН с иммунными депозитами на наружной поверхности базальной мембраны без мезангиальной пролиферации.

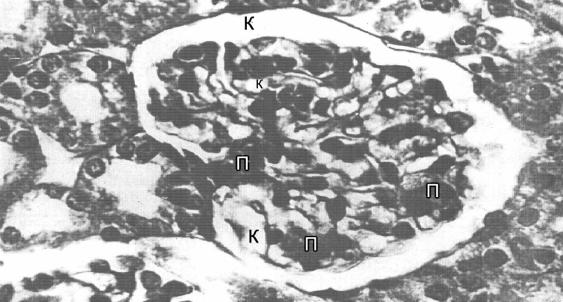

В начале заболевания клубочки при световой микроскопии выглядят нормальными или слегка утолщены базальные мембраны (рис. 20). При электронной микроскопии базальные мембраны покрыты крупными,

гипертрофированными подоцитами. В случае регресса заболевания увеличиваются в размере эпимембранозные депозиты. Толщина базальной мембраны неровная. Полностью или сегментарно склерозируются клубочки. В

канальцах и интерстиции присутствуют пенистые клетки. При склерозе клубочков развивается атрофия канальцев, фиброз интерстиция. При иммуногистохимии депозиты содержат IgG и фракции комплемента С5-9, реже

IgM и С3, С4, С1. Заболевание может подвергнуться ремиссии в любой стадии заболевания. При наступлении ремиссия в начальной стадии по электронной микроскопии может наблюдаться полная нормализация базальной мембраны в течение года.

Рис. 20. Световая микроскопия нефробиоптата Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит (выполнил Клеин А.В.,

г. Екатеринбург): К – капилляры клубочка (с утолщенными стенками), П – пролиферация клеток (мезангиоцитов, эндотелия)

Фибропластический гломерулонефрит – исход различных морфологических вариантов хронического гломерулонефрита. Характеризуется выраженным фибропластическим компонентом в морфологической картине,

71

атрофией клубочков и канальцев, разрастанием соединительной такни и

склерозом интерстиция 4; 12 .

3.7 Уродинамические исследования

Регистрация ритма спонтанных мочеиспусканий в течение 2- 3 дней в домашних условиях при обычном питьевом режиме; оценивается частота мочеиспусканий, объем мочевого пузыря (минимальный, максимальный,

средний).

НДМП по гиперрефлекторному типу – увеличение частоты мочеиспусканий, уменьшение минимального, среднего, максимального эффективного объёмов мочевого пузыря.

НДМП по гипорефлекторному типу – уменьшение частоты мочеиспусканий, увеличение минимального, среднего, максимального эффективного объёмов мочевого пузыря.

Ретроградная цистометрия – исследование фазы заполнения мочевого пузыря; это графическая регистрация внутрипузырного давления в течение всего периода заполнения мочевого пузыря. Оценивают объём мочевого пузыря при возникновении первого позыва к мочеиспусканию (V1), при императивном позыве – непосредственно перед мочеиспусканием (V2), внутрипузырное давление, тонометрический индекс в этих точках, показатель адаптации. По данным показателям судят об адаптационных свойствах, чувствительности и рефлекторной возбудимости мочевого пузыря.

Для гиперрефлекторного мочевого пузыря характерно снижение порога чувствительности (↓V1), повышенная рефлекторная возбудимость (↓V2),

гипертонус мочевого пузыря.

Для гипорефлекторного мочевого пузыря – повышение порога чувствительности и рефлекторной возбудимости (↑V1 и V2), снижение тонуса мочевого пузыря.

Неадаптированный мочевой пузырь – скачки внутрипузырного давления более 15 см вд.ст. (рис.21).

72

Рис. 21. Ретроградная цистометрия (гиперрефлекторный неадаптированный мочевой пузырь)

Урофлоуметрия – исследование фазы эвакуации мочи; фиксируется объём мочевого пузыря, время мочеиспускания, скорость мочеиспускания

(максимальная, средняя, минимальная объёмные) (рис.22).

Профилометрия уретры (или профиль внутриуретрального давления) –

метод уродинамического исследования, основанный на регистрации изменения давления на конце катетера при его равномерном извлечении из мочеиспускательного канала.

73

а) |

б) |

в) |

г) |

Рис. 22. Урофлоуметрия а) – нормальное мочеиспускание,

б) – медленное мочеиспускание, в) – стремительное мочеиспускание, г) – прерывистое мочеиспускание

3.8 Цистоскопия

Цистоскопия (греч. kystis мочевой пузырь + skopeō рассматривать,

исследовать) — метод исследования мочевого пузыря путем осмотра его внутренней поверхности с помощью специального прибора — цистоскопа.

При исследовании обращают внимание на локализацию, симметричность расположения, форму и количество устьев мочеточников, окраску слизистой оболочки мочевого пузыря, наличие ее патологических изменений (язвы,

74

опухоли и др.), инородных тел и камней в мочевом пузыре, патологических выделений (гной, кровь) из устьев мочеточников.

Цистоскопия противопоказана при острых воспалительных заболеваниях мочеиспускательного канала, мочевого пузыря и половых органов.

Исследование невозможно при непроходимости мочеиспускательного канала и затруднено при малой емкости мочевого пузыря или заболеваниях,

сопровождающихся быстрым нарушением прозрачности оптической среды (в

результате гематурии, пиурии).

75

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ситуационная задача № 1.

Ребенок М., 4 лет, жалуется на боли в животе, пояснице. Боли в животе острые. Начались 3 часа назад. Ребенок доставлен в стационар по неотложной помощи с направительным диагнозом: острый гломерулонефрит.

Из анамнеза: ребенок от 2-й беременности, нормально протекавшей. До

1 года находился на естественном вскармливании, ничем не болел. Отмечались проявления аллергического диатеза. С 1 года до 4 лет редко болел ОРВИ. У

матери – желчно-каменная болезнь. У бабушки по линии матери – подагра.

Объективно: ребенок правильного телосложения, достаточного питания.

Кожа бледная, веки пастозные. Со стороны сердца и легких без изменений.

Артериальное давление 80/50 мм. рт. ст. При пальпации живота – болезненность справа от пупка. Печень у края реберной дуги. Стул не нарушен.

Положительный симптом поколачивания справа. Моча кирпично-бурого цвета,

мутная.

Таким образом, у ребенка с отягощенной наследственностью по болезням обмена веществ выявлен болевой синдром (острые боли в животе,

болезненность при пальпации живота справа от пупка, положительный симптом Пастернацкого справа), изменение цвета и прозрачности мочи

(кирпично-бурая, мутная). Экстраренальных симптомов, характерных для гломерулонефрита (отеки, повышение артериального давления) не выявлено.

Проведенные исследования:

ОАК: эритроциты 4,4х1012/л, гемоглобин 130 г/л, лейкоциты 8,0х109/л,

палочкоядерные нейтрофилы – 1%, сегментоядерные нейтрофилы – 40%,

эозинофилы – 1%, лимфоциты – 50%, моноциты - 8%, тромбоциты 190,0х109/л,

СОЭ – 8 мм/ч.

Заключение – без отклонений от нормы.

76

ОАМ: относительная плотность - 1030, цвет – кирпичный, белка нет,

лейкоциты – 3-4 в поле зрения, эритроциты – 20-30 в поле зрения, свежие и измененные, кристаллы мочевой кислоты, ураты в большом количестве.

Заключение – гиперстенурия, кирпичный цвет, микрогематурия,

кристаллурия мочевой кислоты, уратурия (мочевой синдром).

Биохимическое исследование крови: общий белок 70 г/л, альбумины –

58%, глобулины – 44%: альфа-1 – 5%, альфа-2 – 9%, бета – 13%, гамма – 17%,

С-реактивный белок - отр., АСЛО – 250 ед., глюкоза – 4,2 ммоль/л, билирубин –

18,2 мкмоль/л, холестерин – 5,2 ммоль/л, АсАТ/АлАТ-17/30 мкмоль/л, калий - 4,0 ммоль/л, мочевина – 5,0 ммоль/л, креатинин 40 мкмоль/л.

Заключение – без отклонений от нормы.

Таким образом, наличие болевого синдрома, мочевого синдрома отсутствие воспалительного синдрома (по результатам ОАК и биохимического анализа крови) у ребенка из семьи с отягощенной наследственностью по заболеваниям нарушенного обмена веществ позволяют поставить предварительный диагноз: дисметаболическая нефропатия (уратная), не

исключается мочекаменная болезнь.

Для оценки морфофункционального состояния органов мочевой системы,

выявления конкрементов показано проведение ультразвукового исследования.

По данным УЗИ почек: размеры почек, чашечно-лоханочного комплекса

- вариант возрастной нормы, отмечается уплотнение лоханок. Дополнительных эхосигналов не выявлено.

Для уточнения интенсивности кристаллурии показано определение суточной экскреции солей.

Суточная экскреция оксалатов – 70 мкмоль/24 часа (норма – до

84 мкмоль/24 часа.), экскреция уратов 1800 мг/24 часа (норма – до 600 мг/24

часа). Заключение – повышение суточной экскреции уратов.

Для определения активности камнеобразования в мочевых путях,

уточнения характера и интенсивности кристаллурии солей, определения

77

активности мембранопатологического процесса в органах мочевой системы показано проведение поляризационно-оптического исследования мочи.

Поляризационно-оптическое исследование мочи: выявлены двулучепреломляющие кристаллы патологии (в норме не выявляются),

кристаллы уратов в большом количестве, крупные, активность камнеобразования II степени, мембранолиз II степени (кристаллы липидов).

Заключение – нарушение антикристаллообразующей способности мочи,

мембранолиз клеточной стенки канальцев почек.

Для характеристики функции канальцев почек необходимо провести пробу Зимницкого (оценка концентрационной функции), динамическую нефросцинтиграфию с тубулотропным препаратом (99m Tc-MAG-З).

По данным пробы Зимницкого: дневной диурез – 450 мл, ночной – 300

мл. Объем принятой жидкости за сутки – 1 л. Колебания относительной плотности мочи 1021-1030. Заключение – гиперстенурия (гиперстенурия обусловлена липидурией вследствие повреждения клеток канальцев кристаллами мочевой кислоты, уратами).

По данным динамической нефросцинтиграфии: неравномерная экскреция радиофармпрепарата 99Тс-MAG-3.

Для характеристики функции клубочков показано определение клиренса эндогенного креатинина (оценка фильтрационной функции).

Клубочковая фильтрация по клиренсу эндогенного креатинина –

90 мл/мин. Заключение – в пределах нормы.

О сохранной функции почек (экскреторной, или азотвыделительной) у

данного ребенка свидетельствуют нормальные показатели креатинина,

мочевины (по данным биохимического анализа крови).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Комплексное физикальное, лабораторно-

инструментальное исследование позволяет исключить острый гломерулонефрит, поставить диагноз: Дисметаболическая нефропатия

(уратная), функция почек сохранена.

78

Болевой синдром у пациента, по-видимому, был обусловлен возникшей обструкцией в результате отхождения конгломератов кристаллов мочевой кислоты, уратов; мочевой синдром обусловлен повреждающим действием кристаллов на тубуло-интерстициальную ткань почек (клетки канальцев,

сосуды интерстиция), не исключается повреждение венозного сплетения чашечек почек). Пациент угрожаем по развитию мочекаменной болезни.

Ситуационная задача №2.

Больная А., 4 года. Переведена из отделения оториноларингологии, где находилась на лечении с диагнозом: ОРВИ, острый гайморит. При обследовании выявлено: ОАМ – моча мутная, относительная плотность мочи –

1010, белок 0,06 г/л, лейкоциты 15-20 в поле зрения, эритроциты 0-1-2 в поле зрения, бактерии; анализ мочи по Нечипоренко – лейкоциты 16500, эритроциты

1000; бактериологическое исследование мочи – выявлена Е.coli в титре

1х105 КОЕ в 1 мл; ОАК – эритроциты 3,9х1012/л, гемоглобин 119 г/л, лейкоциты

11х109/л, нейтрофилы 65%, лимфоциты 28%, эозинофилы 1%, моноциты 6%,

СОЭ 35 мм/ч. Девочке проведено лечение антибиотиками в течение 10 дней.

При поступлении жалобы на снижение аппетита, повышенную утомляемость.

Из анамнеза заболевания: впервые изменения в анализах мочи появились в 3-хмесячном возрасте (лейкоциты до 8 в поле зрения), в 1 год – диагностирована инфекция мочевыводящих путей (лечение фурагином). В

дальнейшем на фоне ОРВИ отмечалась лейкоцитурия (до 25 в поле зрения).

Настоящее обострение – на фоне ОРВИ, гайморита.

Из анамнеза жизни: ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне гестоза (отеки), родилась в срок, масса при рождении 3500, длина 51 см. Росла и развивалась по возрасту. Перенесенные заболевания – ОРВИ 2-3 раза в год.

Генеалогический анамнез по заболеваниям почек не отягощен.

Объективно. Ребенок правильного телосложения, достаточного питания.

Кожа бледная, суборбитальный цианоз. Периферические лимфоузлы не

79

увеличены. Отеков нет. Со стороны легких и сердца – без патологических изменений. Артериальное давление – 90/50 мм.рт.ст. При пальпации живот безболезненный, печень – у края реберной дуги, селезенка не пальпируется.

Пальпируется почка справа. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание безболезненное, до 6 раз в сутки. Стул не нарушен.

Представленные данные анамнеза – рецидивирующая инфекция мочевыводящих путей, объективного обследования – интоксикационный синдром (снижение аппетита, повышенная утомляемость), выраженный мочевой синдром (пиурический вариант – минимальная протеинурия,

лейкоцитурия, бактериурия; диагностически значимый титр бактерий – Е.coli 1х105 КОЕ в 1 мл мочи), воспалительный синдром (ОАК – лейкоцитоз,

нейтрофилез, ускоренная СОЭ) свидетельствуют о хроническом

пиелонефрите, рецидивирующем течении.

Проведено обследование:

ОАК: эритроциты - 3,8х1012/л, гемоглобин – 117 г/л, лейкоциты –

8,5х109/л, эозинофилы – 2%, палочкоядерные нейтрофилы – 1%,

сегментоядерные нейтрофилы – 48%, лимфоциты – 45%, моноциты – 4%, СОЭ

– 17 мм/час, тромбоциты 228 х 109 /л.

Заключение – ускоренная СОЭ.

ОАМ: относительная плотность – 1020, белка нет, эритроциты – 0-1 в

поле зрения, лейкоциты – 3-5 в поле зрения, бактерий нет.

Заключение – в пределах нормы.

Бактериологическое исследование мочи – микрофлора не обнаружена.

Биохимическое исследование крови: белок – 65,2 г/л, альбумины – 38

г/л, глюкоза – 4,8 ммоль/л, холестерин – 4,7 ммоль/л, мочевина – 3,1 ммоль/л,

креатинин – 57 мкмоль/л.

Заключение – в пределах нормы; экскреторная (азотвыделительная)

функция почек сохранена.

80