- •Модуль № 1. Физиология системы крови

- •Тема 1. Физиология системы крови. Лабораторные методы исследования крови.

- •Объем, свойства и состав крови. Гематокритное число. Основные функции крови.

- •Объем, состав и свойства плазмы крови.

- •3. Белки плазмы крови, их функции.

- •4. Постоянство рН крови. Буферные системы крови, принципы осуществления их функций.

- •5. Количество и функции эритроцитов.

- •6. Скорость оседания эритроцитов и факторы, влияющие на нее.

- •7. Количество гемоглобина, его соединения. Цветовой показатель крови.

- •8. Эритропоэз, его регуляция.

- •9. Общее количество лейкоцитов. Лейкоцитарная формула.

- •10. Виды физиологических лейкоцитозов, их характерные признаки.

- •11. Количественные изменения в лейкоцитарной формуле в процессе постнатального развития (лимфоцитарно-нейтрофильные перекресты).

- •12. Характеристика отдельных видов лейкоцитов.

- •13. Лейкопоэз, его регуляция.

- •14. Количество и функции тромбоцитов.

- •15. Тромбоцитопоэз, его регуляция.

- •2. Физиология групп крови и системы гемостаза

- •1. Вопрос

- •Тема 3: Физиология дыхания. Методы исследования внешнего дыхания.

- •Функция внешнего дыхания. Биомеханика дыхательных движений.

- •Роль дыхательных мышц в осуществлении вдоха и выдоха.

- •Роль изменений альвеолярного, плеврального, транспульмонального давлений в осуществлении вдоха и выдоха.

- •Эластические свойства легких. Растяжимость легких.

- •Эластические свойства грудной клетки. Сопротивление в дыхательной системе.

- •Легочные объемы и емкости.

- •Количественная характеристика вентиляции легких.

- •Альвеолярная вентиляция легких. Диффузия газов.

- •Транспорт кислорода.

- •Кривая диссоциации оксигемоглобина.

- •Доставка кислорода к тканям и потребление ими кислорода.

- •Транспорт углекислого газа.

- •Т ема 4: Регуляция внешнего дыхания.

- •Дыхательный центр продолговатого мозга, его функции.

- •Локализация и функциональные свойства дыхательных нейронов продолговатого мозга.

- •Дыхательные нейроны спинного мозга и варолиевого моста, их роль в регуляции вентиляции легких.

- •Генерация дыхательного ритма. Дыхательный цикл. Классификация инспираторных и экспираторных нейронов дыхательного центра продолговатого мозга.

- •Рефлексы регуляции дыхания с рецепторов слизистой полости носа, гортани, трахеи, бронхиол и j-рецепторов.

- •Рефлексы регуляции дыхания с рецепторов растяжения легких (Геринга-Брейера) и проприорецепторов грудной клетки.

- •Гуморальная регуляция вентиляции легких. Влияние изменений рО2, рСо2, рН крови на вентиляцию легких.

- •Артериальные (периферические) хеморецепторы, их роль в регуляции вентиляции легких.

- •Центральные хеморецепторы, их роль в регуляции вентиляции легких.

- •Координация (взаимодействие) функции внешнего дыхания с кровообращением и другими функциями организма.

- •Изменения вентиляции легких при физической нагрузке.

- •Изменения вентиляции легких при сдвигах парциального давления газов.

- •Изменения вентиляции легких при высотной гипоксии.

- •Изменения вентиляции легких при повышенном атмосферном давлении.

- •Тема 5: Физиология сердца. Методы исследования сердца.

- •Физиологические свойства миокарда (возбудимость, автоматизм, проводимость, сократимость).

- •Электрическая активность клеток миокарда (потенциалы действия разных отделов миокарда).

- •Электрическая активность типичных кардиомиоцитов

- •Электрическая активность атипичных кардиомиоцитов

- •Функции проводящей системы сердца. Градиент автоматизма в проводящей системе сердца.

- •Динамика возбудимости миокарда. Экстрасистолия, причины ее происхождения и виды.

- •Электрокардиограмма как метод оценки динамики распространения возбуждения в миокарде.

- •Характеристика стандартных, усиленных и грудных отведений экг.

- •Природа амплитудно-временных параметров экг, их нормативы.

- •Зубцы и изопотенциальные линии в экг:

- •Интервалы в экг:

- •Сегменты в экг:

- •Нагнетательная функция сердца. Факторы наполнения камер сердца кровью и изгнания крови из камер сердца. Роль клапанного аппарата сердца.

- •Факторы наполнения камер сердца кровью и изгнания крови из камер сердца:

- •Сердечный цикл. Периоды и фазы сердечного цикла, их продолжительность.

- •1) Систола желудочков — 0,33 с:

- •1.1. Период напряжения желудочков — 0,08 с:

- •Кровяное давление в предсердиях и желудочках в разные фазы сердечного цикла.

- •Сердечный выброс (систолический и минутный объемы крови; сердечный индекс). Параметры нагнетательной функции сердца

- •Механические (верхушечный толчок) и звуковые (тоны сердца) проявления деятельности сердца, их происхождение.

- •Тема 6: Физиология системной и регионарной гемодинамики. Методы исследования артериального давления и пульса.

- •Основные принципы гемодинамики.

- •Функции разных видов кровеносных сосудов.

- •Линейная и объемная скорости кровотока, соотношение между ними в разных сосудах.

- •Артериальное давление (ад) крови. Факторы, определяющие величину ад.

- •Волны артериального давления 1-го, 2-го, 3-го порядка, их происхождение.

- •Неинвазивные методы измерения ад. Аускультативный метод н.С. Короткова.

- •Систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее динамическое ад. Их нормативы.

- •Артериальный пульс. Характеристики пальпаторной оценки артериального пульса.

- •Сфигмограмма. Происхождение компонентов сфигмограммы.

- •Функции венозных сосудов. Факторы венозного возврата крови к сердцу.

- •Венный пульс (флебограмма). Происхождение зубцов флебограммы.

- •Регионарное кровообращение. Факторы, определяющие величину объемной скорости кровотока в сосудах органов.

- •Коронарное кровообращение.

- •Мозговое кровообращение.

- •Легочное кровообращение.

- •Движение крови в капиллярах. Микроциркуляция.

- •Лимфатические капилляры

- •Механизм обмена жидкости между кровью, межклеточным пространством и лимфой.

- •Функции лимфатической системы. Лимфообразование и механизм лимфообращения.

- •Тема 7: Регуляция сердца.

- •Внутриклеточные механизмы регуляции сердца:

- •Регуляция межклеточных взаимодействий в миокарде.

- •Внутрисердечные периферические рефлексы регуляции сердца.

- •Экстракардиальная регуляция сердца. Характеристика хронотропного, инотропного, батмотропного, дромотропного регуляторных эффектов на сердце.

- •Парасимпатическая система:

- •Влияние блуждающих нервов на сердце. Механизм отрицательного хронотропного эффекта.

- •Влияние симпатических нервов на сердце. «Усиливающий» нерв и.П. Павлова, механизм его действия на сердце.

- •Влияние цнс на деятельность сердца.

- •Рефлексы саморегуляции сердца с сосудистых рефлексогенных зон:

- •Рефлексы сопряженной регуляции сердца:

- •Условнорефлекторная регуляция сердца.

- •Гуморальная регуляция деятельности сердца.

- •Роль биологически активных веществ и электролитов в регуляции сердца.

- •Тема 8: «Регуляция артериального давления»

- •Регуляция артериального давления как интегрального параметра системной гемодинамики. Базальный тонус сосудов, его субстрат и природа.

- •Собственная (местная) регуляция тонуса сосудов. Роль эндотелиальных факторов в механизмах вазодилатации и вазоконстрикции.

- •Дистанционная нервная регуляция тонуса сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы. Механизмы нейрогенной вазоконстрикции и вазодилатации.

- •Сосудодвигательный центр продолговатого мозга. Роль гипоталамуса и других структур лимбической системы мозга в нейрогенной регуляции сосудов.

- •Дистанционная гуморальная регуляция сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие биологически активные вещества.

- •Сосудосуживающие биологически активные вещества:

- •Сосудорасширяющие биологически активные вещества:

- •Система регуляции артериального давления длительного действия – депрессорные механизмы

- •2) Пресинаптические в окончаниях симпатических нервов.

- •IV. Натрийуретические пептиды.

- •Регуляция коронарного кровообращения.

- •II. Дистанционные факторы регуляции тонуса коронарных сосудов:

- •Регуляция легочного кровообращения.

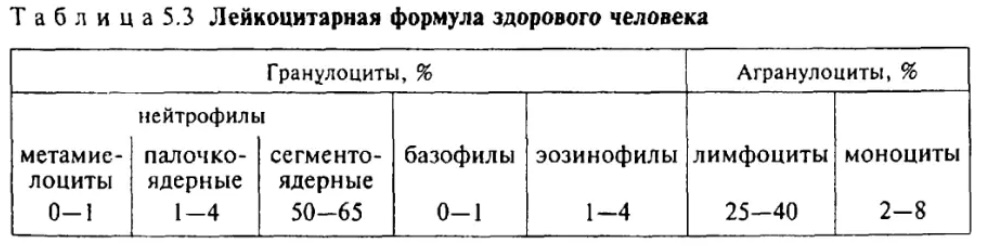

9. Общее количество лейкоцитов. Лейкоцитарная формула.

Лейкоциты (белые кровяные тельца) представляют собой образования различной формы и величины. По строению лейкоциты делятся на две группы:

зернистые (гранулоциты)- нейтрофилы, эозинофилы и базофилы.

незернистые (агранулоциты) - лимфоциты и моноциты.

В норме количество лейкоцитов у взрослых людей колеблется от 4,5 до 9 тыс. в 1 мм3, или 4,5—9*109/л. Увеличение числа лейкоцитов за пределы нормы называется лейкоцитозом, уменьшение - лейкопенией.

Увеличение количества юных и палочкоядерных нейтро рилов свидетельствует об омоложении крови и носит название сдвига лейкоцитарной формулы влево; снижение количества этих клеток говорит о старении крови и называется сдвигом лейкоцитарной формулы вправо.

10. Виды физиологических лейкоцитозов, их характерные признаки.

Увеличение числа лейкоцитов за пределы нормы называется лейкоцитозом

1) Пищевой лейкоцитоз возникает после приема пищи. При этом число лейкоцитов увеличивается незначительно (в среднем на 1-3 тыс. в 1 мкл) и редко выходит за границу верхней физиологической нормы. При пищевом лейкоцитозе большое количество лейкоцитов скапливается в подсли-зистой основе тонкой кишки. Здесь они осуществляют защитную функцию (препятствуют попаданию чужеродных агентов в кровь и лимфу). Пищевой лейкоцитоз носит перераспределительный характер и обеспечивается поступлением лейкоцитов в циркуляцию из депо крови.

2) Миогенный лейкоцитоз наблюдается после выполнения тяжелой мышечной работы. Число лейкоцитов при этом может возрастать в 3-5 раз.

Огромное количество лейкоцитов при физической нагрузке скапливается в мышцах. Миогенный лейкоцитоз носит как перераспределительный, так и истинный характер, так как при нем отмечается усиление костномозгового кроветворения.

3) Эмоциональный лейкоцитоз, как и лейкоцитоз при болевом раздражении, носит перераспределительный характер и редко достигает высоких цифр.

4) Овуляторный лейкоцитоз характеризуется незначительным повышением числа лейкоцитов при одновременном снижении количества эозинофилов.

5)При беременности большое количество лейкоцитов скапливается в подслизистой основе матки. Этот лейкоцитоз в основном носит местный характер. Его физиологический смысл состоит не только в предупреждении попадания инфекции в организм роженицы, но и в стимулировании сократительной функции матки.

6) Во время родов число лейкоцитов увеличивается за счет повышения количества нейтрофилов. Содержание белых кровяных телец уже в начале родового акта может достигать более 30 000 в 1 мкл.

7) Послеродовый лейкоцитоз сохраняется на протяжении 3-5 дней и связан с поступлением лейкоцитов из депо крови и костномозгового резерва.

11. Количественные изменения в лейкоцитарной формуле в процессе постнатального развития (лимфоцитарно-нейтрофильные перекресты).

Количество лейкоцитов у новорожденных повышено и равно 10- 30 *109 /л. Число нейтрофилов составляет -60,5 %, эозинофилов – 2%, базофилов -0,2 %, моноцитов -1,8 %, лимфоцитов – 24 %. В течении первых 2 недель количество лейкоцитов сокращается до 9 – 15 *109 /л, к 4 годам уменьшается до 7-13*109 /л, а к 14 годам достигает уровня, характерного для взрослого. Соотношение нейтрофилов и лимфоцитов меняется, что обуславливает возникновение физиологических перекрестов.

Первый перекрест (5 день). У новорожденного соотношение содержания этих клеток такое же, как и у взрослого. В последующем сод. Нф падает, а Лмф возрастает, так что на 3-4 сутки их количество уравнивается. В дальнейшем количество Нф продолжает снижаться и к 1-2 годам достигает 25 %. В этом же возрасте количество Лмф- 65 %.

Второй перекрест (5 лет). В течении следующих лет число Нф постепенно повышается, а Лмф –снижается, так что у детей в 4 года эти показатели снова уравниваются и составляют по 35 % от общего количества лейкоцитов. Количество Нф продолжает увеличиваться, а количество Лмф – уменьшается, и к 14 годам эти показатели соответствуют таковым у взрослого (4-9 *109 /л).