- •Модуль № 1. Физиология системы крови

- •Тема 1. Физиология системы крови. Лабораторные методы исследования крови.

- •Объем, свойства и состав крови. Гематокритное число. Основные функции крови.

- •Объем, состав и свойства плазмы крови.

- •3. Белки плазмы крови, их функции.

- •4. Постоянство рН крови. Буферные системы крови, принципы осуществления их функций.

- •5. Количество и функции эритроцитов.

- •6. Скорость оседания эритроцитов и факторы, влияющие на нее.

- •7. Количество гемоглобина, его соединения. Цветовой показатель крови.

- •8. Эритропоэз, его регуляция.

- •9. Общее количество лейкоцитов. Лейкоцитарная формула.

- •10. Виды физиологических лейкоцитозов, их характерные признаки.

- •11. Количественные изменения в лейкоцитарной формуле в процессе постнатального развития (лимфоцитарно-нейтрофильные перекресты).

- •12. Характеристика отдельных видов лейкоцитов.

- •13. Лейкопоэз, его регуляция.

- •14. Количество и функции тромбоцитов.

- •15. Тромбоцитопоэз, его регуляция.

- •2. Физиология групп крови и системы гемостаза

- •1. Вопрос

- •Тема 3: Физиология дыхания. Методы исследования внешнего дыхания.

- •Функция внешнего дыхания. Биомеханика дыхательных движений.

- •Роль дыхательных мышц в осуществлении вдоха и выдоха.

- •Роль изменений альвеолярного, плеврального, транспульмонального давлений в осуществлении вдоха и выдоха.

- •Эластические свойства легких. Растяжимость легких.

- •Эластические свойства грудной клетки. Сопротивление в дыхательной системе.

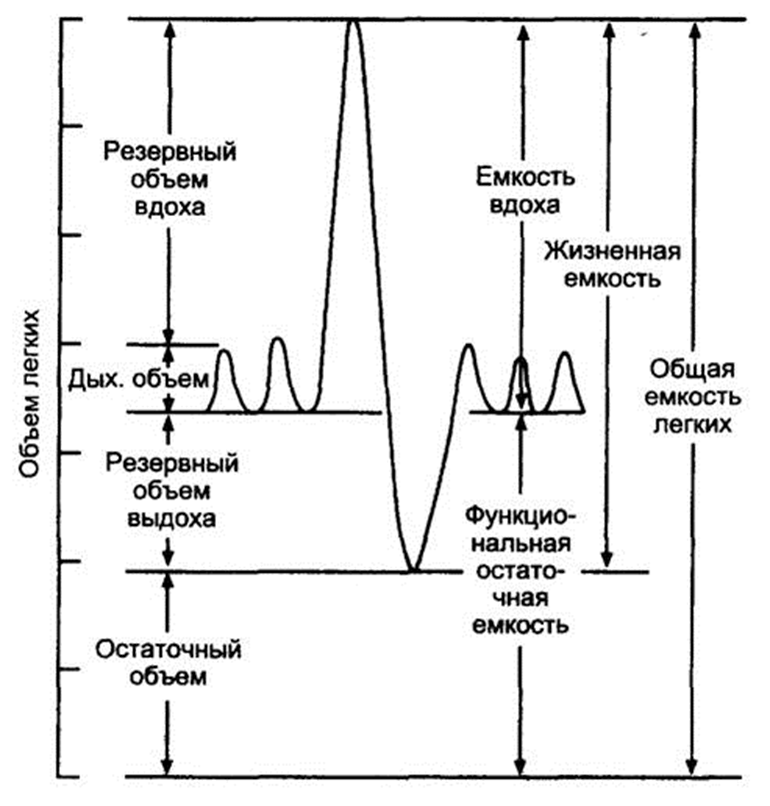

- •Легочные объемы и емкости.

- •Количественная характеристика вентиляции легких.

- •Альвеолярная вентиляция легких. Диффузия газов.

- •Транспорт кислорода.

- •Кривая диссоциации оксигемоглобина.

- •Доставка кислорода к тканям и потребление ими кислорода.

- •Транспорт углекислого газа.

- •Т ема 4: Регуляция внешнего дыхания.

- •Дыхательный центр продолговатого мозга, его функции.

- •Локализация и функциональные свойства дыхательных нейронов продолговатого мозга.

- •Дыхательные нейроны спинного мозга и варолиевого моста, их роль в регуляции вентиляции легких.

- •Генерация дыхательного ритма. Дыхательный цикл. Классификация инспираторных и экспираторных нейронов дыхательного центра продолговатого мозга.

- •Рефлексы регуляции дыхания с рецепторов слизистой полости носа, гортани, трахеи, бронхиол и j-рецепторов.

- •Рефлексы регуляции дыхания с рецепторов растяжения легких (Геринга-Брейера) и проприорецепторов грудной клетки.

- •Гуморальная регуляция вентиляции легких. Влияние изменений рО2, рСо2, рН крови на вентиляцию легких.

- •Артериальные (периферические) хеморецепторы, их роль в регуляции вентиляции легких.

- •Центральные хеморецепторы, их роль в регуляции вентиляции легких.

- •Координация (взаимодействие) функции внешнего дыхания с кровообращением и другими функциями организма.

- •Изменения вентиляции легких при физической нагрузке.

- •Изменения вентиляции легких при сдвигах парциального давления газов.

- •Изменения вентиляции легких при высотной гипоксии.

- •Изменения вентиляции легких при повышенном атмосферном давлении.

- •Тема 5: Физиология сердца. Методы исследования сердца.

- •Физиологические свойства миокарда (возбудимость, автоматизм, проводимость, сократимость).

- •Электрическая активность клеток миокарда (потенциалы действия разных отделов миокарда).

- •Электрическая активность типичных кардиомиоцитов

- •Электрическая активность атипичных кардиомиоцитов

- •Функции проводящей системы сердца. Градиент автоматизма в проводящей системе сердца.

- •Динамика возбудимости миокарда. Экстрасистолия, причины ее происхождения и виды.

- •Электрокардиограмма как метод оценки динамики распространения возбуждения в миокарде.

- •Характеристика стандартных, усиленных и грудных отведений экг.

- •Природа амплитудно-временных параметров экг, их нормативы.

- •Зубцы и изопотенциальные линии в экг:

- •Интервалы в экг:

- •Сегменты в экг:

- •Нагнетательная функция сердца. Факторы наполнения камер сердца кровью и изгнания крови из камер сердца. Роль клапанного аппарата сердца.

- •Факторы наполнения камер сердца кровью и изгнания крови из камер сердца:

- •Сердечный цикл. Периоды и фазы сердечного цикла, их продолжительность.

- •1) Систола желудочков — 0,33 с:

- •1.1. Период напряжения желудочков — 0,08 с:

- •Кровяное давление в предсердиях и желудочках в разные фазы сердечного цикла.

- •Сердечный выброс (систолический и минутный объемы крови; сердечный индекс). Параметры нагнетательной функции сердца

- •Механические (верхушечный толчок) и звуковые (тоны сердца) проявления деятельности сердца, их происхождение.

- •Тема 6: Физиология системной и регионарной гемодинамики. Методы исследования артериального давления и пульса.

- •Основные принципы гемодинамики.

- •Функции разных видов кровеносных сосудов.

- •Линейная и объемная скорости кровотока, соотношение между ними в разных сосудах.

- •Артериальное давление (ад) крови. Факторы, определяющие величину ад.

- •Волны артериального давления 1-го, 2-го, 3-го порядка, их происхождение.

- •Неинвазивные методы измерения ад. Аускультативный метод н.С. Короткова.

- •Систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее динамическое ад. Их нормативы.

- •Артериальный пульс. Характеристики пальпаторной оценки артериального пульса.

- •Сфигмограмма. Происхождение компонентов сфигмограммы.

- •Функции венозных сосудов. Факторы венозного возврата крови к сердцу.

- •Венный пульс (флебограмма). Происхождение зубцов флебограммы.

- •Регионарное кровообращение. Факторы, определяющие величину объемной скорости кровотока в сосудах органов.

- •Коронарное кровообращение.

- •Мозговое кровообращение.

- •Легочное кровообращение.

- •Движение крови в капиллярах. Микроциркуляция.

- •Лимфатические капилляры

- •Механизм обмена жидкости между кровью, межклеточным пространством и лимфой.

- •Функции лимфатической системы. Лимфообразование и механизм лимфообращения.

- •Тема 7: Регуляция сердца.

- •Внутриклеточные механизмы регуляции сердца:

- •Регуляция межклеточных взаимодействий в миокарде.

- •Внутрисердечные периферические рефлексы регуляции сердца.

- •Экстракардиальная регуляция сердца. Характеристика хронотропного, инотропного, батмотропного, дромотропного регуляторных эффектов на сердце.

- •Парасимпатическая система:

- •Влияние блуждающих нервов на сердце. Механизм отрицательного хронотропного эффекта.

- •Влияние симпатических нервов на сердце. «Усиливающий» нерв и.П. Павлова, механизм его действия на сердце.

- •Влияние цнс на деятельность сердца.

- •Рефлексы саморегуляции сердца с сосудистых рефлексогенных зон:

- •Рефлексы сопряженной регуляции сердца:

- •Условнорефлекторная регуляция сердца.

- •Гуморальная регуляция деятельности сердца.

- •Роль биологически активных веществ и электролитов в регуляции сердца.

- •Тема 8: «Регуляция артериального давления»

- •Регуляция артериального давления как интегрального параметра системной гемодинамики. Базальный тонус сосудов, его субстрат и природа.

- •Собственная (местная) регуляция тонуса сосудов. Роль эндотелиальных факторов в механизмах вазодилатации и вазоконстрикции.

- •Дистанционная нервная регуляция тонуса сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы. Механизмы нейрогенной вазоконстрикции и вазодилатации.

- •Сосудодвигательный центр продолговатого мозга. Роль гипоталамуса и других структур лимбической системы мозга в нейрогенной регуляции сосудов.

- •Дистанционная гуморальная регуляция сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие биологически активные вещества.

- •Сосудосуживающие биологически активные вещества:

- •Сосудорасширяющие биологически активные вещества:

- •Система регуляции артериального давления длительного действия – депрессорные механизмы

- •2) Пресинаптические в окончаниях симпатических нервов.

- •IV. Натрийуретические пептиды.

- •Регуляция коронарного кровообращения.

- •II. Дистанционные факторы регуляции тонуса коронарных сосудов:

- •Регуляция легочного кровообращения.

Эластические свойства легких. Растяжимость легких.

Эластическая тяга легких – сила, с которой ткань лёгкого противодействует атмосферному давлению и обеспечивает спадение альвеол (обусловлена наличием в стенке альвеол большого количества эластических волокон, тонусом гладкомышечных стенок и поверхностным натяжением пленки жидкости (сурфактанта), покрывающей внутреннюю поверхность альвеол), т.е. это сила, с которой легкие стремятся сжаться. Она препятствует перерастяжению легких во время вдоха.

Растяжимость легких (С) – показатель эластических свойств системы внешнего дыхания. Величину растяжимости легких измеряют в виде зависимости давление — объем и рассчитывают по формуле: С=V/P

Нормальная величина растяжимости легких взрослого человека составляет около 200 мл* см вод. ст. У детей показатель растяжимости легких значительно меньше, чем у взрослого человека.

Снижение растяжимости легких вызывают следующие факторы:

повышение давления в сосудах легких или переполнение сосудов легких кровью; длительное отсутствие вентиляции легких или их отделов;

нетренированность дыхательной функции;

снижение упругих свойств ткани легких с возрастом.

Поверхностным натяжением жидкости-сила, действующая в поперечном направлении на границу жидкости. Величина поверхностного натяжения определяется отношением этой силы к длине границы жидкости.

Поверхность альвеол покрыта тонким слоем воды. Молекулы поверхностного слоя воды с большой силой притягиваются друг к другу. Сила поверхностного натяжения тонкого слоя воды на поверхности альвеол всегда направлена на сжатие и спадение альвеол.

Спадению альвеол препятствует антиателектатический фактор, или сурфактант. В легких альвеолярные секреторные клетки, входящие в состав аэрогематического барьера, содержат осмиофильные пластинчатые тельца, которые выбрасываются в альвеолы и превращаются в поверхностно-активное вещество — сурфактант. Синтез и замена сурфактанта происходит довольно быстро, поэтому нарушение кровотока в легких может снизить его запасы и увеличить поверхностное натяжение жидкости в альвеолах, что ведет к их ателектазу (спадению).

Функции сурфактанта:

Снижает поверхностное натяжение альвеол;

увеличивает растяжимость легких;

обеспечивает стабильность легочных альвеол, препятствуя их спадению и появлению ателектаза;

препятствует транссудации (выходу) жидкости на поверхность альвеол из плазмы капилляров легкого.

Эластические свойства грудной клетки. Сопротивление в дыхательной системе.

Грудная клетка всегда стремится расшириться

Эластическая тяга грудной клетки создается за счет эластичности межреберных хрящей, мышц, париетальной плевры, структур соединительной ткани, способных сжиматься и расширяться. Благодаря эластической тяге давление в плевральной полости (Рpl) ниже давления в альвеолах (Ра) на величину, ей создаваемую- Рpl↓, чем Ра.

Поэтому транспульмональное давление (Рt), представляющее собой разность Ра-Рpl, стремится расправить легкие.

При вдохе, когда Рpl, становится более отрицательным, Рt возрастает. Вследствие этого объем легких увеличивается, а давление в них уменьшается. Когда Ра становится ниже атмосферного, воздух устремляется в легкие.

Сопротивление в дыхательной системе.

Дыхательные пути имеют вид сложной асимметрично делящейся системы, состоящей из многочисленных бифуркаций и ветвей разного калибра. В такой системе типичным является сочетание ламинарного и турбулентного потоков воздуха. Возникающее сопротивление току воздуха приводит к снижению давления по ходу воздухоносных путей. Как известно, это давление обеспечивает движение воздуха в воздухоносных путях легких.

Вязкое сопротивление дыхательных путей нередко называется легочным резистансом (R)=P/V

Сопротивление легких включает в себя сопротивление ткани легких и дыхательных путей. В свою очередь сопротивление дыхательных путей подразделяют на сопротивление верхних (полость рта, носовые ходы, глотка), нижних (трахея, главные бронхи) и

мелких (меньше 2 мл в диаметре) дыхательных путей. При этом сопротивление дыхательных путей обратно пропорционально диаметру их просвета. Следовательно, мелкие дыхательные пути создают наибольшее сопротивление потоку воздуха в легких. Кроме того, на этот показатель влияют вязкость и плотность газа.

Сопротивление дыхательных путей очень чувствительно к факторам, которые влияют на диаметр дыхательных путей. Такими факторами являются легочный объем, тонус бронхиальных мышц, секреция слизи и спадение дыхательных путей во время выдоха

и ли

их сдавление каким-либо объемным

процессом в легких (например, опухолью).

ли

их сдавление каким-либо объемным

процессом в легких (например, опухолью).