- •2. Методические материалы. Лекции

- •2.1. «История возникновения и развития игры. Характеристика соревновательной деятельности в гандболе» (2 часа).

- •1. История возникновения и развития гандбола.

- •2. История российского гандбола.

- •3. История кубанского гандбола.

- •4. Сущность и характеристика современного гандбола.

- •2.2. «Правила гандбола» (2 часа).

- •1. Основные правила игры.

- •2. Гандбольная площадка, её размеры и оборудование.

- •3. Судейство гандбольных матчей.

- •4. Мини-гандбол.

- •5. Пляжный гандбол.

- •Разрешается:

- •2.3. «Основы техники гандбола» (2 часа)

- •1. Основные положения и классификация техники гандбола.

- •2. Техника выполнения игровых приёмов.

- •2.5. Характеристика методик и организация процесса обучения элементам гандбола (2 часа).

- •1. Основные положения процесса обучения.

- •2. Методика обучения основным игровым приёмам.

- •3. Методика обучения основам тактики гандбола.

- •2.6. «Гандбол в образовательных учреждениях» (2 часа)

- •1. Программный материал по гандболу в сош.

- •2. Педагогический контроль подготовленности учащихся.

- •1. Программно-методическое обеспечение подготовки юных гандболистов.

- •2. Задачи и содержание подготовки юных гандболистов на различных этапах

- •3.Этапы и критерии спортивного отбора в системе подготовки юных гандболистов

- •4. Контроль уровня подготовленности юных гандболистов.

- •1. Нормативная база проведения соревнований (календарь, положение, смета).

- •2. Системы розыгрыша и их характеристика.

- •3. Судейство гандбольных матчей.

- •3. Глоссарий дисциплины

- •4. Контрольные вопросы и задания.

- •4.1. Вопросы программированного опроса. «Характеристика игры»

- •Активные и пассивные фазы в игровой деятельности гандболистов чередуются через:

- •«История игры»

- •«Правила игры»

- •«Обучение гандболу»

- •4.2. Зачетные задания

- •4.3. Экзаменационные вопросы

- •История возникновения и развития гандбола.

- •5. Тематика курсовых и дипломных работ.

2. Техника выполнения игровых приёмов.

Стойки являются исходным положением при использовании большинства игровых действий и служат для облегчения своевременного их выполнения. Различают стойки полевого игрока и вратаря, причём последняя в свою очередь подразделяется на основную и ”боковую”. В оптимальной позе полевого игрока слегка согнутые в коленных суставах ноги расставлены врозь на расстояние 30-40 см., причём носок сзади стоящей ноги располагается на уровне пятки впереди стоящей; туловище незначительно отклонено вперёд; руки согнуты в локтевых суставах; кисти на уровне живота; спина округлена; голова прямо. Центр тяжести равномерно распределён на обе ноги.

Полусредняя

зона

Центральная зона

Полусредняя зона

Крайняя зона

Крайняя зона

Рис. 2. Распределение атак по зонам площадки.

Основная стойка используется вратарями при атаках из центральных и полусредних зон площадки, а ”боковая” - из крайних (рис. 2.).

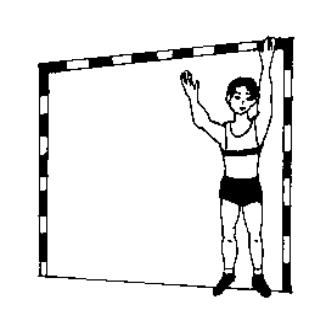

Основная стойка (рис. 3.1.) характеризуется расставленными на ширину 25-35 см. и слегка согнутыми в коленных суставах ногами; разведёнными в стороны и согнутыми в локтевых суставах руками, с предплечьями направленными вперёд-вверх, ладонями – вперёд и расставленными пальцами. Вес тела распределяется равномерно на переднюю часть ступней обеих ног. Характерными особенностями ”боковой” стойки (рис 3.2.) являются: смещение веса тела на прямую, ближнюю к стойке ворот ногу, носок которой направлен вперёд; другая нога, носок которой слегка развёрнут в сторону, располагается на расстоянии 15-20 см; одноимённая с опорной ногой рука, согнутая в локтевом суставе, поднятая вверх-вперёд, предплечье располагаются перед и над головой, ладонь раскрыта вперёд, пальцы расставлены; другая рука, также согнутая, отведена в сторону, предплечье направлено в сторону-вверх, раскрытая и направленная вперёд ладонью находится на уровне груди.

1. 2.

Рис. 3. Стойки вратаря.

Перемещения гандболиста являются частью целостной системы действий, направленной на решение игровых задач. Они служат основой игры. Для изменения своего месторасположения на площадке гандболисты используют ходьбу, бег, прыжки, выпады, которые применяются в различных вариантах, как в качестве самостоятельных приёмов, так и в сочетаниях с другими.

Из множества вариантов ходьбы и бега, используемых в гандболе, остановимся лишь на некоторых. При этом напомним, что эти способы перемещения различаются отсутствием и наличием фазы полёта, т.е. безопорного положения.

Ходьба спиной вперёд характеризуется постановкой стопы с носка на пятку, незначительным наклоном туловища вперёд для сохранения равновесия и кратковременными поворотами головы назад с целью контроля за отсутствием препятствий. Бег спиной вперёд, помимо изложенного, выполняется лишь на передней части стопы на слегка согнутых в коленных суставах ногах, без их полного выпрямления.

Ходьба приставным шагом выполняется влево или право отведением одноимённой ноги в сторону с последующим приставлением другой. Перемещение выполняется на передней части стопы слегка согнутых в коленных суставах ног и при незначительно наклонённом вперёд туловище. При использовании данного способа передвижения голкипер, как правило, удерживает позу основной стойки.

Ходьба скрестным шагом, выполняемая из стойки полевого игрока влево, характеризуется движением правой ноги сзади или спереди с постановкой ее слева сзади или спереди с последующим переставлением в сторону левой ноги и приходом в исходное положение. Аналогично выполняется перемещение и в противоположную сторону, естественно, уже с другой ноги. Данный способ перемещения также выполняется на передней части стопы согнутых в коленных суставах ног и при слегка наклонённом вперёд туловище, как шагом, так и бегом.

В ходе игры гандболистам часто приходится направление перемещения. Это осуществляется толчком выставленной вперёд ноги, противоположной направлению поворота, со слегка повёрнутой внутрь стопой, и последующим шагом вперёд одноимённой ноги в нужном направлении. При необходимости незначительного изменения траектории движения, шаг делается не вперёд, а вперёд – сторону.

В связи с постоянно меняющейся игровой ситуацией гандболиста часто приходится внезапно останавливаться. Остановки выполняются прыжком или шагами. В обоих случаях присутствуют стопорящая постановка ног и их сгибание при отклонённом назад туловище с цель погашения набранной скорости.

Прыжки, как правило, выполняются одновременно с другими игровыми приёмами: блокированием, ловлей, передачей, броском мяча. Они осуществляются толчком одной ил двух ног обычно вверх или вперёд-вверх. Отталкивание производится за счёт мощного разгибания ног. Если прыжок выполняется толком одной ноги после разбега, то последний шаг перед отталкиванием делается несколько шире предыдущих. Толчковую ногу, слегка согнутую, в коленном суставе, посылают вперёд и упруго ставят для толчка перекатом с пятки на носок: гандболист как бы немного приседает. Другой ногой выполняется активный мах вперёд-вверх и при прохождении общего центра массы тела над опорой её сгибают в тазобедренном и коленном суставах. Приземление осуществляется на одну толчковую или обе ноги. В обоих случаях оно должно быть мягким, что достигается амортизирующим сгибанием слегка расставленных ног.

Перемещение выпадами представляют собой ничто иное, как широкие шаги в стороны, вперед или в сторону-перёд. Их использование наиболее характерно для игры гандбольных голкиперов, которые применяют выпады в качестве способа отражения летящих в нижнюю часть защищаемых ворот мячей. Выполняя выпад в сторону, вратарь разворачивает носок шагающей ноги наружу для увеличения закрываемой площади.

Ловля мяча может выполняться одной или двумя руками. Второй вариант наиболее надёжен и по частоте использования в игре значительно превалирует. В зависимости от высоты траектории полёта мяча ловля подразделяется: на ловлю мячей, летящих на уровне груди; ловлю высоко летящих, низколетящих, катящихся мячей. Техника выполнения данного игрового приёма обуславливается также расположением предающего и принимающего мяч. Соответственно различают ловлю встречных, направленных сбоку или сзади мячей.

При ловле летящего на встречу мяча обе руки выпрямляются на встречу ему, кисти при этом образуют воронку, основанием которой служат ладони (рис. 3).

Рис. 4. Ловля мяча двумя руками.

В момент соприкосновения с ними мяч обхватывается пальцами, руки сгибаются в локтевых суставах, подтягивая его к груди. Сгибание рук служит амортизационным движением для гашения силы инерции летящего мяча.

При ловле катящегося навстречу мяча, игрок наклоняется вперёд и приседает, опуская ближнюю к траектории движения мяча руку раскрытой ладонью к нему пальцами вперёд - вниз. Как только мяч вкатывается в ладонь, он прижимается к ней кистью другой руки и обхватывается пальцами. Игрок выпрямляется, сгибая обе руки с мячом к груди и приходя в состояние готовности для последующих действий. Аналогично ловятся и катящиеся сзади мячи с той лишь разницей, что в этих случаях подставляется дальняя к траектории движения мяча рука и соответственно поворачивается туловище.

Различают два варианта ловли мяча одной рукой – без захвата и с захватом его пальцами. В обоих случаях гандболист выпрямляет руку, ставя ладонь перпендикулярно направлению полёта мяча, и в момент касания его сгибает или отводит руку назад, амортизируя силу инерции. Мяч удерживается на открытой ладони или обхватывается пальцами в зависимости от конституционных особенностей кисти спортсмена.

Передачи мяча являются основой взаимодействия гандболистов пи игре в нападении. При их классификации выделяют две большие группы – передачи двумя и одной рукой, каждая из которых имеет несколько разновидностей.

Передачи двумя руками выполняются от груди, сверху или из-за головы, сбоку и снизу. Такие передачи чаще используются в качестве подготовительных и подводящих упражнений в процессе обучения и подготовки гандболистов, чем непосредственно в ходе самой игры.

Передачи мяча одной рукой в гандболе превалируют. Они подразделяются по отношению траектории разгона мяча к игроку на передачи сверху, сбоку, снизу. Отдельной группой выделяются скрытые передачи, главной отличительной особенностью которых является разгон мяча при помощи движений лишь предплечьем и кистью. Основными вариантами последних являются передачи за головой, за спиной, назад и в сторону.

Ведущим способом передачи мяча в гандболе служит передача сверху. Техника её выполнения имеет достаточно чётко выраженную трёхфазовую структуру: замах, разгон мяча, возвращение в исходное положение.

Замах выполняется отведением руки с мячом в сторону-вверх из положения его перед грудью в двух руках. Причём движение начинается толчком противоположной руки. В случаях необходимости передачи мяча на дальнее расстояние, одновременно добавляется поворот туловища в сторону передающей руки. Так называемое ”стартовое положение” (Рис. 5) характеризуется удержанием мяча вверху-сбоку согнутой в локтевом суставе под углом в 90 и более градусов руке. При этом мяч должен находиться на уровне или выше головы передающего, туловище его быть слегка развёрнутым, тяжесть веса тела располагаться на сзади стоящей ноге, а согнутая свободная рука находиться перед грудью.

Рис. 5. Поза нападающего в положении замаха.

Разгон мяча, т.е. передача ему необходимого для самостоятельного полёта ускорения, осуществляется за счёт отталкивания опорной ноги, поворота туловища и, главное, разгибания передающей руки. Противоположная согнутая рука при этом отводится назад. Окончательную траекторию полёта мячу придаёт движение кисти.

После того, как мяч послан с необходимой скоростью в нужном направлении, руки спортсмена возвращаются в исходное положение (перед собой на уровне живота) для оптимальной готовности к последующему возможному овладению мячом.

Передачи мяча в гандболе выполняются как с места, так и в сочетании с различными способами перемещения – в ходьбе, беге, прыжке.

Согласно правилам игры, нападающий с мячом в руках может выполнить не более трёх шагов, а стоять не более трёх секунд. Расширению этих диапазонов служит ведение, которое подразделяется на одно ударное, много ударное, выбрасыванием мяча вперёд.

Одно ударное ведение выполняется одной рукой выносом мяча вперёд – в сторону за счёт толчка противоположной руки и направлением его в площадку разгибанием руки в локтевом суставе и сгибанием в лучезапястном. После отскока мяча от площадки, игрок вновь ловит его для выполнения передачи или броска.

При много ударном ведении мяч после отскока толчкообразным движением руки пальцами вновь посылается в площадку и так до его ловли, после чего ведение считается завершённым и игроку следует в течение трёх секунд расстаться с мячом посредством передачи его партнёру или броска в ворота соперников. Ведение может выполняться только одной рукой (правой или левой) и поочерёдно (сначала одной, а затем другой). Мяч посылается в площадку с учётом скорости перемещения игрока, чем она выше, тем под более острым углом (рис. 6.)

Рис. 6. Ведение мяча без противодействия и с противодействием.

Направление ведения задаётся местом приложения к мячу усилий: при перемещении вперёд пальцы касаются мяча сверху - сзади; при повороте влево – сверху - справа; вправо – сверху - слева; назад – сверху - спереди.

Третий способ ведения характеризуется выбрасыванием мяча вперёд и перемещением вслед за ним. После одного или нескольких отскоков мяча от площадки игрок ловит его или применяет много ударное ведение.

Создание благоприятных условий для завершающего броска составляет основное содержание деятельности гандболистов в нападении, а результативная их реализация – главная цель игры. Броски, как правило, выполняются одной рукой. Они, как и передачи, подразделяются в зависимости от траектории разгона мяча по отношению к игроку на броски сверху, сбоку и снизу; и могут выполняться как с места, так и в сочетании с различными способами перемещения – в ходьбе (рис. 7.), беге, прыжке.

Техника выполнения бросков практически идентична технике соответствующих передач. Главное же отличие заключается в необходимости придать мячу большее ускорение, что достигается более энергичным и быстрым выполнением движений в фазе разгона мяча. Данное положение обуславливается законами физики. Силу броска можно представить формулой: F = m ∙ a; а поскольку масса мяча постоянна, то сила броска определяется приданным мячу ускорением. Последнее же есть не что иное, как отношение скорости ко времени: a = v / t. Заменяя скорость её формулой ( v = s / t ), получаем основные составляющие силы броска:

F = m ∙ s . Следовательно, повышению силы броска способствуют два

t²

ведущих момента – увеличение пути и уменьшение времени разгона мяча. Оптимальным вариантом является рациональное сочетание обоих характеристик, которое, в свою очередь, в значительной степени обуславливается антропометрическими и функциональными особенностями конкретного спортсмена.

1

Рис. 7. Техника выполнения броска мяча в опорном положении.

Необходимо отметить, что как при передачах, так и при бросках идёт последовательное накопление, а затем передача кинетической энергии от нижних частей тела к верхним и, в конечном итоге, к мячу (нога – туловище – плечо – предплечье – кисть – мяч). Причём наиболее рациональным вариантом является включение в движение последующего звена в момент достижения максимальной скорости предыдущим.

Правилами гандбола разрешено выбивать мяч лишь при ведении. В зависимости от месторасположения защитника по отношению к нападающему оно может выполняться спереди, сбоку или сзади. Выбивание проводится открытой ладонью в момент нахождения мяча между рукой нападающего и площадкой. Защитник с быстрым выпрямлением ближайшей к мячу руки выполняет выпад или ускорение, движением кисти выбивая мяч в сторону.

Блокирование мяча, т.е. преграждение и изменение направления его полёта, составляет сущность соревновательной деятельности гандбольных вратарей и является одним из основных приёмов игры защитников. Как правило, блокирование мяча осуществляется защитниками одной или двумя руками. В зависимости от траектории полёта мяча оно выполняется сверху, сбоку или снизу. Во всех случаях напряжённые руки блокирующего должны двигаться навстречу мячу. Блокирование двумя руками характеризуется их параллельным расположением открытыми ладонями к мячу и расстоянием между ними, не превышающим диаметра мяча. При блокировании сбоку дальняя от мяча рука располагается выше ближней. Блокирование может осуществляться на месте. В прыжке, одновременно с выпадом и наклоном туловища.

Преграждение и изменение направления полёта мяча гандбольным вратарём принято называть отражением. Техника отражения мяча обуславливается направлением его полёта – в верхнюю, среднюю или нижнюю часть ворот; месторасположением и позой самого голкипера. Как правило, вратарь перед выполнением блокирования занимает одну из двух своих стоек – основную или боковую. Мячи, направленные в верхнюю часть ворот отражаются голкиперами двумя или одной рукой. Техника блокирования мяча вратарём двумя руками аналогична рассмотренной выше. Отражение мяча одной рукой осуществляется голкипером за счёт выноса перпендикулярно направлению полёта мяча ближней к нему руки. В зависимости от расстояния до траектории полёта мяча приём выполняется вратарём на месте или в движении, чаще всего с выпадом или прыжком (рис. 8).

Рис. 8. Отражение вратарём высоко летящих мячей одной рукой.

Отражение мячей, летящих в среднюю часть ворот, может осуществляться голкипером не только рукой, но и ногой или же рукой и ногой одновременно, причём последний вариант предпочтительнее. В этом случае одновременно с разгибанием руки в сторону - вниз и наклоном туловища вратарь выполняет мах одноимённой ноги в сторону - вверх, разворачивая её при этом в тазобедренном суставе наружу. Движение маховой ноги начинается с бедра. При необходимости добавляется энергичное отталкивание опорной ногой.

Мячи, направленные в нижнюю часть ворот, отражаются вратарём ногами при помощи выпадов в сторону, ширина которых обуславливается дальностью траектории полёта мяча от месторасположения голкипера. Пространство перед голенью над стопой шагающей ноги вратарь прикрывает одноимённой рукой, разгибая её в сторону - вниз ладонью вперёд и наклоняя туловище в сторону выпада (рис. 9.1.). Наиболее широкие выпады завершаются приходом голкипера в ”шпагат” (рис. 9.2.) с опорой на колено толчковой ноги.

1. 2.

Рис. 9. Отражение низколетящих мячей.

Преграждение пути перемещения сопернику при игре в защите принято называть блокированием игрока, а при игре в нападении – заслоном. Данный игровой приём выполняется на месте или в движении туловищем с прижатыми к нему руками.

Предвосхищая результативный бросок или острую передачу нападающего, защитник иногда сознательно идёт на нарушение правил игры, преграждая руке с мячом направление движения, т.е. применяя блокирование движения. Выполнение данного приёма оправдано, если защитник располагается перед нападающим, а не сзади или сбоку. Техника такого блокирования характеризуется движением защитника вперёд навстречу нападающему с одновременным выставлением согнутых в локтевых суставах рук. Одна из них упирается открытой ладонью в грудь нападающему, а другая – располагаясь вперёд-вверх, кистью или предплечьем ставится на пути разгона мяча открытой вперёд ладонью.

41