Социология массовой коммуникации (методическое пособие УлГТУ)

.pdfГЛАВА 6. МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

6.1. Системный аспект массовой коммуникации

Важнейшим подходом к изучению социальных явлений является системный подход – изучение данного явления как системы.

Системный подход – направление методологии исследования, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связи между ними, то есть рассмотрение объекта как системы.

Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе организации наших действий, таком, который охватывает любой род деятельности, выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использования. При этом системный подход является не столько методом решения задач, сколько методом постановки задач. Как говорится: «Правильно заданный вопрос – половина ответа». Это качественно более высокий, нежели просто предметный, способ познания.

Основные принципы системного подхода.

Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней.

Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна на примере любой конкретной организации. Как известно, любая организация представляет собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой. Одна подчиняется другой.

Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами её отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры.

Множественность, позволяющая использовать множество кибернетических, экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в целом.

Системность, свойство объекта обладать всеми признаками системы. Развернутое определение системного подхода включает также обязательность изучения и практического использования следующих его аспектов: 1. Системно-элементного или системно-комплексного, состоящего в выявлении элементов, составляющих данную систему. Во всех социальных системах можно обнаружить вещные компоненты (средства производства и предметы потребления), процессы (экономические, социальные, политические, духовные и т.д.) и идеи, научно-осознанные интересы людей и их

общностей;

131

2.Системно-структурного, заключающегося в выявлении внутренних связей и зависимостей между элементами данной системы и позволяющего получить представление о внутренней организации (строении) исследуемой системы;

3.Системно-функционального, предполагающего выявление функций, для выполнения которых создана и существует соответствующая система;

4.Системно-целевого, означающего необходимость научного определения целей и подцелей системы, их взаимной увязки между собой;

5.Системно-ресурсного, заключающегося в тщательном выявлении ресурсов, требующихся для функционирования системы, для решения системой той или иной проблемы;

6.Системно-интеграционного, состоящего в определении совокупности качественных свойств системы, обеспечивающих её целостность и особенность;

7.Системно-коммуникационного, означающего необходимость выявления внешних связей данной системы с другими системами, её связей с окружающей средой;

8.Системно-исторического, позволяющего выяснить условия во время возникновения исследуемой системы, пройденные ею этапы, современное состояние, а также возможные перспективы развития.

Что же такое система?

Система (от греч. «система» целое, составленное из частей, соедине-

ние) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с

другом, которые образуют целостность, единство.

Существуют различные системы и множество подходов к их классификации, однако, базовой является классификация с выделением следую-

щих типов:

Механические системы;Биологические системы;

Естественные системы.

К естественным система относятся и социальные системы, в том числе и массовая коммуникация.

Естественные (социальные) системы, как и системы вообще, делятся на закрытые и открытые. Закрытые системы стремятся в течение весьма продолжительного времени исчерпать всю энергию и остановиться.

Социальные системы не закрыты, они могут импортировать энергию, имеют взаимодействие с внешней средой и тем самым способны приспосабливаться к изменению условий, выживают для достижения новых устойчивых состояний, развиваются и совершенствуются.

Если мы хотим предположить, что массовая коммуникация является системой, тогда необходимо узнать, какие признаки, функции имеет любая социальная система.

Основные признаки социальных систем:качественная определенность;

132

выделенность относительно среды существования;

гетерогенность (неоднородность состава), т.е. наличие некоторого множества составных частей в целом;

наличие интегральных свойств, в которых проявляется зависимость частей и целого.

Функции социальной системы:

Функция сохранения системы.

Это сохранение системы, ее устойчивого состояния (гомеостаза). Все, что делает система, все, на что нацелены основные сферы деятельности человека, работают на эту функцию, т.е. на воспроизводство системы.

Интегративная функция.

Благодаря этой функции обеспечивается относительно самостоятельное, обособленное существование и функционирование системы.

Функция самоуправления.

Эта функция присуща только высокоорганизованным целостным системам.

Сама же способность к саморегулированию и саморазвитию предпо-

лагает наличие в каждой из подобных систем специальных подсистем управления в виде определенных механизмов, органов и институтов.

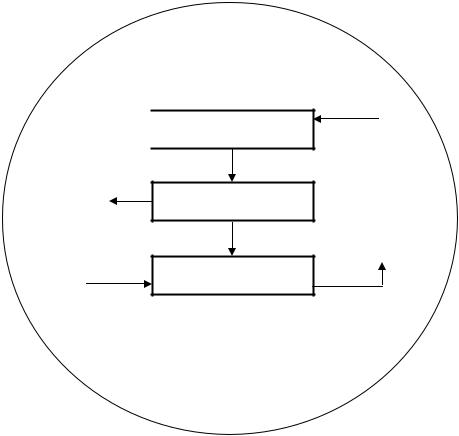

Массовую коммуникацию как систему можно представить в следующем виде:

|

|

|

|

|

|

|

|

Окружающая среда – сфера коммуникаций |

Средства коммуникаций |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Окружающая среда – сфера коммуникаций

Коммуникатор

Массовая информация

Реципиент

|

|

среда Окружающая– коммуникаций сфера |

связь Обратная |

||

|

|

|

Окружающая среда – сфера коммуникаций

Рис. 6.1 Система массовых коммуникаций

133

Существуют и другие представления о системе массовых коммуникаций. Так, российский социолог М.М.Назаров считает, что система массовых коммуникаций состоит из нескольких важнейших составляющих, которые в чисто теоретическом плане являются ролевыми системами и, таким образом, подсистемами.

Важнейшими подсистемами массовых коммуникаций по мнению М.М.Назарова являются:

аудитория, дифференцированная по вкусам, образовательному уровню, возрасту и т.д.;

организации исследования аудитории;

организации, создающие и распространяющие содержание массовой коммуникации;

спонсоры или рекламодатели;

рекламные агенты;

подсистема контроля, включающая в себя:

совокупность законодательных органов различного уровня;

агентства по контролю за соблюдением нормативных актов;

самодеятельные ассоциации, способствующие контролю.

По мнению некоторых социологов массовая коммуникация как система включает в себя следующие подсистемы.

По горизонтали:

социально-политическая и экономическая организация общества;социальный институт, выступающий как коммуникатор и представ-

ляющий возможность совершать коммуникативные действия профессиональным журналистам и представителям социума;

аудитория массовой коммуникации;социальная структура населения. По вертикали размещены подсистемы:

система хранения и передачи социальной информации;средства и технические каналы массовой коммуникации;отображаемые события и явления;социальная действительность как система;

Социология массовых коммуникаций как часть социологии. Социальная система приобретает сверхсложный и иерархический ха-

рактер: в ней можно выделить различные уровни в виде подсистем, подподсистем и т. д., которые связаны между собой соподчинительными линиями, не говоря уже о подчинении каждого из них импульсам и командам, исходящим от системы в целом. В то же время надо учитывать, что внутрисистемная иерархичность не абсолютна, а относительна.

Каждая подсистема, каждый уровень социальной системы одновременно и не иерархичен, т. е. обладает известной степенью автономии, что

134

отнюдь не ослабляет систему в целом, а, напротив, усиливает ее: позволяет более гибко и оперативно отвечать на поступающие извне сигналы, не перегружать верхние уровни системы такими функциями и реакциями, с которыми вполне могут справиться низлежащие уровни целостности.

Для социологии массовых коммуникаций важной проблемой является рассмотрение динамики представлений социологов о роли средств массовой коммуникации в жизни индивида и общества.

Всоциологии массовой коммуникации сложилась проблема исследования места и роли средств массовой информации, влияния этого феномена на жизнь индивида. Она интересует ведущие умы мира уже около столетия. С середины XX века многие зарубежные ученые стали заниматься вопросами изучения влияния средств массовой информации на общественное мнение и жизнь индивида.

Рассмотрим динамику возникновения и развития представлений роли СМК в жизни индивида на протяжении XX века и соответственных теорий.

Бурное развитие средств массовой информации в XX в. привело к изменению мировосприятия, трансформации, «дегуманизации» культуры, формированию нового виртуального мира общения. Потребовалось теоретическое осмысление феномена СМК, влияние их на жизнь индивида.

Вцелом, можно выделить два основных направления в этой области исследования влияния СМК: личностно-ориентированный и медиаориентированный подходы.

Личностно-ориентированное направление поддерживало модель минимального эффекта. Суть этого подхода в том, что индивид скорее приспосабливает средства массовой коммуникациик своим нуждам и потребностям. Сторонники человеко-ориентированного подхода исходят из того, что люди выборочно воспринимают поступающую информацию. Они выбирают ту часть информации, которая совпадает с их мнением, и отвергают ту, которая в это мнение не укладывается.

Медиа-ориентированный подход основывается на том, что человек подчиняется действию средств массовой коммуникации. Они воздействуют на него как наркотик, которому невозможно сопротивляться. Наиболее видным представителем данного подхода является Герберт Маршал Маклюэн. Он первым обратил внимание на роль средств массовой информации, особенно телевидения, в формирования сознания индивида независимо от содержания сообщения.

На протяжении XX века социологи в рамках различных теорий поразному оценивали роль СМК в жизни индивида. Итак, проследим динамику этих представлений.

60-е годы

Вэтот период в недрах бихевиористской психологии, ставящей во главу угла связь между стимулом и реакцией (S-R), возникает и разрабаты-

135

вается теория социального научения. Основоположник - Альберт Бандура

иего коллеги. Согласно этой теории индивид усваивает модель поведения видя, что окружающие ведут себя определенным образом, а затем имитирует их действия. Роль СМК приобретает здесь значимость, когда примеры, демонстрируемые в них, становятся источником научения.

Чтобы социальное научение имело место, внимание человека должно быть сначала привлечено каким-то примером в СМК. Далее, человек должен запомнить модель поведения и начать о ней думать. Наконец, он должен обладать когнитивными способностями, моторными навыками и мотивацией, необходимыми для совершения определенных действий. Мотивация опирается на внутреннее или внешнее подкрепление (вознаграждение) того или иного рода, подталкивающее человека к совершению этих действий. К примеру, невыдержанное поведение какого-то человека может быть подкреплено, если оно производит впечатление на других людей, а также если оно доставляет удовольствие этому человеку или приносит ему определенную финансовую выгоду.

70-е годы

Вэти годы достиг своего пика интерес к телевидению как общественной силе и в особенности как к фактору роста насилия на уровне индивида

иобщества. В это время формируется теория культивирования, которая исследует то, как экстенсивное, многократное воздействие СМК на протяжении продолжительного времени постепенно меняет представление индивида о мире и социальной реальности. Первоначально этот подход был разработан Джорджем Гербнером. Основное содержание этой теории мы рассматривали в главе 1.

Одним из основных конструктивных положений теории культивирования является унификация, направление различных взглядов людей на социальную реальность в единое русло. Очевидно, эта унификация осуществляется посредством процесса конструирования, когда зрители узнают «факты» о реальном мире, наблюдая мир, созданный на телеэкране.

Отпечатки, остающиеся в памяти после просмотра телепередач, сохраняются автоматически. Затем на основании этой сохраненной информации индивид формирует свои представления о реальном мире. Когда этот сконструированный мир и реальный мир хорошо согласуются друг с другом, имеет место явление резонанса и эффект культивирования становится еще более заметным.

Если говорить о методологии, то в исследованиях культивирования обычно сравнивают между собой заядлых и незаядлых зрителей, используя корреляционные методы. Как правило, исследователи обнаруживают, что мир в представлении заядлых зрителей больше напоминает мир, преподносимый нам телевидением. Например, люди, которые часто смотрят телепе-

136

редачи с элементами насилия, считают, что мир более жесток, чем это имеет место на самом деле.

Среди же тех, кто редко смотрит телевизор, отмечается разнообразие мнений; это позволяет предположить, что просмотр большого количества телепередач способствует усреднению взглядов. К примеру, люди, которые смотрят много телепередач, реже стоят на крайне либеральных или крайне консервативных позициях, тогда как политические взгляды незаядлых зрителей охватывают весь идеологический спектр. Унификация возвращает людей, отклоняющихся в ту или иную сторону, в некое среднее положение.

Социальная реальность, культивируемая посредством унификации, принимает самые разные формы, в частности влияет на представления о гендерных ролях, формирует политические установки, отношение к науке и ученым, взгляды и привычки, касающиеся здоровья, выбор жизненного пути подростками, а также взгляды пожилых людей и представителей меньшинств. Теория культивирования используется также применительно к различным культурам.

80-е годы

Используя подход, имеющий много общего с теорией культивирования, в 80-е создаются различные теории социализации, которые акцентируют внимание на том, как СМИ, благодаря своему продолжительному воздействию, становятся источником наших знаний о мире и нашей роли в нем. Мейровиц и Поустмен утверждают, что в век телевидения дети социализируются и начинают исполнять взрослые роли намного раньше, чем это было несколько столетий назад. Телевидение – это окно, через которое дети узнают о мире взрослых, более не являющемся для них тайной. Таким образом, влияние телевидения заключается в гомогенизации стадий развития: дети становятся похожими на взрослых, а взрослые – похожими на детей. Кроме того, постулируется и приписывается влиянию СМК аналогичное «сглаживание» дихотомий: маскулинность – фемининность и политик – обыватель, следствием которого становится более андрогенное поведение и оценка политических кандидатов в соответствии с личными стандартами.

Еще одна теория социализации уделяет первостепенное внимание условиям, способствующим максимальному социализирующему влиянию СМК. Ван Эвра считает, что совокупное влияние СМК на детей наиболее велико тогда, когда передачи смотрят в развлекательных целях и когда дети воспринимают их содержание как реалистичное, возможно из-за неспособности «критически мыслить» во время просмотра. Социализирующие эффекты особенно сильно сказываются на заядлых телезрителях, которые обладают скудной альтернативной информацией и небогатым релевантным жизненным опытом. Например, очень вероятно, что СМК окажут сильное воздействие на мальчика, который часто смотрит комедийные се-

137

риалы и воспринимает как реалистичные изображения этнических групп, с которыми он редко сталкивается в жизни.

Теории социализации рассматривают очень широкий спектр последствий воздействия СМК на индивида. Тем самым они помогают нам понять, насколько комплексным и всепроникающим является влияние масс-медиа.

Следующий подход к изучению воздействия СМК на индивида – тео-

рия использования и удовлетворения (Г.Блумер, Э.Кац, А.М.Рубин).

Она придает большое значение активной роли аудитории в принятии решений и определении целей при потреблении ею продукции СМК. Характер воздействия СМК частично зависит от того, как человек их использует

икакое удовлетворение он от них получает. Например, фильм ужасов произведет одно впечатление на человека, глубоко сопереживающего жертве,

исовершенно иное – на зрителя, получающего лишь поверхностное удовольствие от напряженной интриги фильма. Просмотр программы новостей или чтение газеты может вызвать одни переживания у человека, желающего развлечься, и совсем другие – у человека, стремящегося получить подробную информацию о платформе политического кандидата.

На основе исследований влияния СМК на политическую социализа-

цию возник подход – навязывание повестки дня (К.Р.Роджерс и Деринг).

Совсем необязательно, чтобы СМК говорили, как индивиду следует думать; они скорее говорят, о чем ему следует думать. Например, путем подробного освещения определенных сторон политической кампании СМК внушают нам, что супружеская неверность кандидатов и тот факт, что они курили марихуану в студенческие годы, являются важными факторами, которые мы должны учитывать при голосовании. Другие аспекты, освещаемые не столь детально, например позиция кандидатов по налоговому вопросу, преподносятся как менее важные.

Хотя вопрос навязывания повестки дня изучен наиболее полно применительно к информационным сообщениям и политике, он связан и с другими аспектами СМК. К примеру, игнорируя в целом религиозные вопросы, ведущие американские телекомпании дают тем самым понять, что духовные проблемы не являются значимыми факторами в жизни людей. «Мыльные оперы» и сериалы, персонажи которых постоянно вступают в случайные сексуальные отношения, по-видимому без предохранительных средств, не задумываясь о таких последствиях, как ВИЧ-инфекция или беременность, незаметно внушают нам, что эти проблемы не имеют большого значения.

Врамках когнитивной теории социологи (Хойер, Бревер, Накамура)

считается, что люди усваивают информацию, интерпретируя ее в соответствии с уже имеющимися у них знаниями и представлениями, а также контекстом, в котором получено сообщение. Усвоение телевизионной программы предполагает постоянное взаимодействие содержания программы

138

со знаниями, которыми мы уже обладаем. Мы всегда активно осмысливаем то, что видим и слышим и наши мысли становятся важной частью конструктивного процесса познания.

Впроцессе усвоения информации и любого ее последующего припоминания участвуют схемы. Понятие «схема» связано со структурой знаний или общими рамками, которые упорядочивают воспоминания индивидуума о людях и событиях.

Схема – это общий конструкт, который обрабатывает все виды информации независимо от ее модальности, видимую и слышимую, вербальную и невербальную, которая на него воздействует. Человек следует ментальным схемам, основанным на прошлом опыте.

Одним из следствий, влияющих на обработку информации, является то, что индивид, скорее всего, выйдет за пределы фактически представленной информации и сделает такие умозаключения относительно людей или событий, которые хорошо согласуются с ранее сформированными схемами. Например, человек с очень негативной схемой в отношении американцев мексиканского происхождения может отреагировать на новый телефильм, снятый в населенной латиноамериканцами восточной части Лос-Анджелеса, совершенно иначе, нежели человек, не имеющий подобных предубеждений.

Значительная часть содержания схем, как правило, культурно обусловлена. Схема, которой могут придерживаться представители какой-то культуры, способна привести к тому, что они станут интерпретировать ка- кую-то историю в совершенно ином ключе, чем представители другой культуры.

90-е годы

Вэти годы предпринимался ряд попыток объединить концепцию навязывания повестки дня с другими теоретическими подходами. Например, исследователь Ванта, исходя из когнитивной теории и теории использования и удовлетворения, разработал модель навязывания повестки дня, в которой объектом оценки становится скорее конкретный человек, а не проблема в целом.

Ванта проверил свою модель и пришел к заключению, что наиболее восприимчивы к последствиям навязывания повестки дня люди, которые более активно обрабатывают сведения, передаваемые информационными средствами.

Современные социологи по-прежнему считают, что средства МК могут оказывать значительное влияние на общество и жизнь отдельного индивида, но что это влияние проявляется лишь в определенных условиях и принимает менее драматичную форму.

Люди воспринимают одно и то же сообщение по-разному и реагируют на него различным образом. Например, после просмотра телевизионной

139

программы с элементами насилия зрители не повалят на улицу и не начнут причинять увечья окружающим, но такая программа может подкрепить насильственные тенденции, уже существующие у небольшой части зрителей и слегка притупить чувствительность у многих других.

По мнению социологов, существует несколько моделей степени влияния СМК на сознание и поведение индивидов.

Всоответствии с первой моделью мышление индивида формируется средствами массовых коммуникаций, которые, воздействуя на его мнения

иустановки, вынуждают личность реализовывать определенные виды поведения. Согласно этому подходу, СМК не выражают, а создают общественное мнение, не отражают представления людей о мире, а формируют эти представления. СМК не репрезентируют реальность, а конструируют ее по своим правилам и своему усмотрению.

Всоответствии со второй моделью, СМК обладают способностью фокусировать внимание индивида на определенных фрагментах реальности, но не побуждают его к непосредственным действиям.

Третья модель не отрицает существенного влияния СМК на сознание

иповедение индивидов – членов социума, одновременно признавая наличие определенных ограничений могущества средств массовой информации. Следовательно, современные масс-медиа осуществляют целый комплекс функций от нейтрального информирования до социального контроля

иманипуляции. Манипулирование сознанием индивида предполагает реализацию возможности активного вторжения в языковую и когнитивную сферу с целью регулирования восприятия явлений социальнополитического характера.

На протяжении XX века множество исследователей с разным рвением

ис применением разных социологических методов доказывали, что СМК всемогущи во влиянии на людей, с одной стороны, и малоспособны всерьез влиять – с другой. Надо сказать, что и те и другие концепции состоятельны.

Таким образом, можно сделать вывод, что единой теории о влиянии на индивида средств массовой информации нет, хотя самих теорий и концепций XX века и современных исследователей существует предостаточно, как нет и единой теории коммуникации вообще.

Совершенно очевидно следующее – трудно отрицать возрастающую роль СМК. Сегодня понимание роли СМК в жизни индивида предполагает выявление эффектов, связанных с вовлечением человека в коммуникации не только как потребителя и объекта воздействия, но и участника обмена информацией. Поэтому и характер измеряемых эффектов, и оценка их с точки зрения «плохо-хорошо», воздействие средств массовых коммуникаций на индивида будут строиться в соответствии с таким подходом. Тогда на всех стадиях информационных процессов следует учесть необходи-

140