- •1. Медикаментозная терапия:

- •Атеросклероз и гиперлипидемии. Классификация. Стандарты лечения, и принципы первичной и вторичной профилактики

- •Дифференциальный диагноз легочного инфильтративного синдрома. Вопросы врачебной тактики при организации дифференциальной диагностики ведущих нозологий (пневмония, рак, туберкулез).

- •Врачебная тактика и дифференциальный диагноз суставного синдрома при ревматоидном артрите.

- •Суставной синдром при ра характеризуется наличием:

- •3. Хроническая болезнь почек. Классификация, факторы риска развития и прогрессирования хбп. Маркеры повреждения почек.

- •1 Инфаркт миокарда с подъемом st. Критерии постановки диагноза. Неотложная помощь. Вопросы маршрутизации пациентов.

- •2 Цирроз печени. Определение. Этиология, патогенез. Классификация. Диагностика, дифференциальная диагностика. Осложнения.

- •4) Инструментальная диагностика. Фгдс; Ультрасонография; Рентгенография пищевода и желудка; Ретроманоскопия, кт, мрт, Биопсия печени.

- •3Хронический бронхит. Критерии постановки диагноза. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

- •Острый коронарный синдром без подъема сегмента st. Критерии постановки диагноза. Выбор стратегии лечения при окСбпSt. Организация мониторинга за пациентами.

- •Интерстициальные заболевания легких. Основные нозологии. Вопросы диагностики. Принципы лечения.

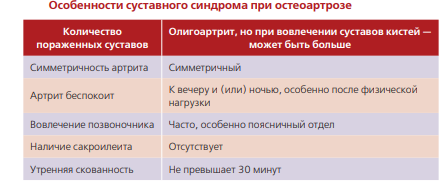

- •Врачебная тактика и дифференциальный диагноз при остеоартрите с явлениями вторичного синовита.

- •2.Шкала глобальной оценки 10-летнего сердечно-сосудистого риска

- •Купирование подагрического приступа – колхицин и нпвс

- •1. Острое, активное поражение кожи

- •2. Хроническая кожная волчанка

- •7. Поражение почек

- •8. Психоневрологические нарушения

- •Гипертоническая болезнь. Дифференциальная диагностика с вторичной (симптоматической) артериальной гипертонией.

- •Заболевания плевры. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

- •Цирроз печени. Профилактика и методы консервативной терапии при печеночной энцефалопатии, печеночной коме.

- •Хроническая сердечная недостаточность. Критерии постановки диагноза. Вопросы инструментальной и лабораторной диагностики.

- •3. Гранулематозные:

- •5. Прочие:

- •Осложнения язвенной болезни. Ранняя диагностика стеноза привратника и желудочного кровотечения. Врачебная тактика.

- •Обострение хобл. Клинические проявления. Критерии тяжелого обострения. Вопросы неотложной помощи. Тактика ведения. Профилактика

- •Вопросы диагностики легочной артериальной гипертонии, связанной с хроническими заболеваниями легких. Принципы лечения.

- •Тактика ведения и медикаментозное лечение больного с циррозом печени со стойким асцитом. Показания к лапароцентезу.

- •Реноваскулярная артериальная гипертония, клинико-инструментальная диагностика, врачебная тактика.

- •Коарктация аорты – причина вторичной артериальной гипертензии. Этиология. Клиническая картина. Вопросы диагностики, врачебная тактика.

- •Пневмония тяжелого течения. Критерии постановки диагноза. Врачебная тактика.

- •2. Респираторная поддержка

- •Неантибактериальная терапия:

- •Классификация острых лейкозов. Основные формы. Стадии течения острых лейкозов. Принципы диагностики.

- •Остеоартрит. Современные представления об этиологии. Клинические проявления. Стандарты лечения

- •Хобл. Этиология. Критерии постановки диагноза. Алгоритмы лечения.

- •Наджелудочковые нарушения ритма. Врачебная тактика. Стандарты диагностики и лечения.

- •1. Вопросы стратификации сердечно-сосудистого риска. Популяционный и индивидуализированный подход. Шкалы оценки.

- •2. Хроническая болезнь почек. Вопросы диагностики. Тактика врача терапевта зависимости от стадии хбп

- •Аг у молодых. Критерии диагностики. Стратификация риска.

- •Протеинурия и нефротический синдром. Клинико-лабораторные признаки нефротического синдрома.

- •Дифференциальная диагностика и лечение желтух. Патогенез и классификация желтух. Алгоритм дифференциальной диагностики. Признаки заболеваний, проявляющихся надпеченочной формой желтух.

- •1. Нажбп:

- •Инфаркт миокарда с подъемом сегмента st на электрокардиограмме. Принципы диагностики, оказание помощи на догоспитальном и госпитальном этапах.

- •Холангиты. Определение. Этиология, патогенез. Классификация. Клинические проявления. Клиническая картина. Осложнения. Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение.

- •Восстановление синусового ритма

- •1.Непрямые антикоагулянты (варфарин) 3 недели до и 4 недели после

- •Восстановление синусового ритма

- •1.Непрямые антикоагулянты (варфарин) 3 недели до и 4 недели после

- •Лечение

- •Лечение ибс

- •Острый коронарный синдром и острый инфаркт миокарда

- •Антиаритмические препараты для купирования пароксизмов желудочковой тахикардии

- •2. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при воспалительных заболеваниях суставов.

- •3. Фенотипы хобл. Вопросы дифференциальной диагностики и тактики ведения.

- •Клинико-лабораторные признаки двух основных фенотипов хобл.

- •Этиология хронического гастрита.

- •Аутоиммунный атрофический гастрит

- •I. Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде и повышающие доставку кислорода.

- •II. Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде.

- •III. Средства, повышающие доставку кислорода к миокарду.

- •Лечение

- •Восстановление синусового ритма

- •1.Непрямые антикоагулянты (варфарин) 3 недели до и 4 недели после

- •1. Митральные пороки ревматической и неревматической этиологии. Вопросы клинической и инструментальной диагностики в практике врача-терапевта. Принципы организации лечения

- •2. Эзофагиты. Определение. Этиология, патогенез. Клиническая картина. Осложнения. Диагностика, дифференциальная диагностика. Медикаментозная терапия

- •Этиология и патогенез

- •1) Острый эзофагит связанный с инфекционными заболеваниями, ожо-гами, отравлениями, травмами, реже аллергической реакцией

- •2) Хронический эзофагит

- •Дифференциальный диагноз

- •Осложнения

- •1. Медикаментозная терапия:

- •3.Дыхательная недостаточность. Классификация. Клинические проявления. Критерии диагностики. Неотложная помощь. Профилактика.

- •66 Билет

- •67 Билет

- •68 Билет

- •1.Инфекционный эндокардит. Критерии постановки диагноза. Вопросы первичной и вторичной профилактики. Принципы лечения.

- •2.Вопросы классификации пневмонии. Стандарты лечения в зависимости от тяжести течения и этиологии. Вопросы профилактики

- •3.Поражение почек при артериальной гипертензии. Патогенез, клинические проявления, методы диагностики, врачебная тактика.

- •1.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Критерии оценки степени тяжести гэрб. Основные принципы лечения.

- •2.Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при нефротическом синдроме.

- •3.Инфаркт миокарда 2-го типа. Причины. Дифференциальная диагностика с инфарктом миокарда 1-го типа.

- •1.Ишемическая кардиомиопатия. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •2.Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при нефротическом синдроме.

- •3.Язвенная болезнь 12-ти перстной кишки. Базисная терапия. Показания к эрадикации н.Pylori. Современные методы.

- •2.Бронхоэктазы. Этилология . Диагностика. Принципы лечения

- •3.Диагностические критерии и лечебная тактика при синдроме раздраженного кишечника с преобладанием запора.

- •1.Инфекционный эндокардит. Этиология. Критерии постановки диагноза. Вопросы первичной и вторичной профилактики. Принципы лечения и профилактики

- •2.Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической обструктивной болезни легких.

- •3.Клинические и лабораторные критерии нефротического синдрома

Остеоартрит. Современные представления об этиологии. Клинические проявления. Стандарты лечения

Остеоартроз (ОА) — хроническое прогрессирующее заболевание синовиальных суставов с поражением прежде всего гиалинового хряща и субхондральной кости в результате сложного комплекса биомеханических, биохимических и (или) генетических факторов.

Фундаментальная причина развития заболевания заключается в несоответствии между механической осевой нагрузкой на нижнюю конечность и способностью структурных элементов коленного сустава противостоять этой нагрузке

В развитии ОА, формировании клинической картины и дальнейшей деструкции структур сустава большую роль играют:

1) нарушения метаболизма гиалинового хряща (уменьшение количества и активности хондроцитов, дефицит синтеза полноценных протеогликанов, активация матричных протеиназ, экскреция провоспалительных цитокинов), возникающие при механическом

стрессе;

2) воспалительные процессы в синовиальной мембране, хряще, субхондральной кости и периартикулярных мягких тканях.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Боль, деформация и тугоподвижность суставов — основные клинические проявления ОА!

При ОА чаще в процесс вовлекаются нагрузочные суставы: коленные, тазобедренные, суставы кистей (дистальные и проксимальные межфаланговые). Реже ОА развивается в суставах другой локализации: локтевые, лучезапястные, плечевые

В целом для ОА типичен «механический ритм болей» — боль появляется под влиянием физической нагрузки, чаще к концу дня, исчезает в покое и в период ночного отдыха/ Сохранение болевого синдрома в покое, особенно ночью («ночные боли»), свидетельствует о выраженном поражении сустава и связано с венозным стазом и повышением кровяного внутрикостного давления в спонгиозной подхрящевой части кости.

У многих больных боль возникает в начале ходьбы («стартовая» боль — 15—20 мин) и вскоре проходит на фоне движения

При объективном осмотре больных у многих отмечается увеличение объема пораженных суставов за счет пролиферативных изменений (остеофиты), отека околосуставных тканей, вторичного синовита.

Для ОА особенно характерно образование узелков в области дистальных (узелки Гебердена) и проксимальных (узелки Бушара) межфаланговых суставов кистей!

Узелки Гебердена — поражения дистальных межфаланговых суставов кистей. У 50% больных с геберденовскими узелками отмечаются похожие поражения проксимальных межфаланговых суставов — узелки Бушара

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение ОА осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях врачом терапевтом и врачом общей практики в соответствии с установленными стандартами с учетом рекомендаций врачей-ревматологов

Немедикаментозно: перераспределение физических нагрузок, регулярные активные занятияя ЛФК, участием в образовательных программах в рамках «Школы для больных с ОА», с целью формирования правильного отношения к болезни, основанного на понимании механизмов развития ОА.

Ортопедические приспособления. При поражении медиального отдела коленного сустава, варусной деформации или нестабильности коленного сустава могут использоваться коленные ортезы и клиновидные ортопедические стельки. Рекомендуется хождение с тростью в руке, противоположной пораженной нижней конечности. При ОА I запястно-пястного сустава применяются шинирование и ортезы.

Физиотерапевтические методы. При ОА коленных суставов с признаками воспаления можно рекомендовать применение холодовых аппликаций (пакеты со льдом, массаж льдом). Для уменьшения боли при ОА коленных и суставов кистей рекомендуются тепловые процедуры, чрескожная электронейростимуляция. У некоторых больных может использоваться акупунктура.

Фармакологические методы лечения.

Парацетамол.При слабых или умеренных болях в суставах применяется парацетамол в суточной дозе до 4,0 г даже при отсутствии признаков воспаления.

НПВС. Применяют в случае неэффективности парацетамола, а также при наличии признаков воспаления. При сильной боли в суставах лечение следует начинать сразу с НПВС. НПВС применяются в минимальной эффективной дозе, назначаются на максимально короткие сроки. Применение ингибиторов циклооксигеназы-2 показано в качестве препаратов выбора при наличии противопоказаний со стороны ЖКТ. Трансдермальные (локальные) формы НПВС. Для уменьшения боли при ОА коленных и суставов кистей, не купирующейся приемом парацетамола, или при нежелании больного принимать НПВС внутрь рекомендуются трансдермальные (локальные) формы НПВС, капсаицина (высокоселективный агонист ванилоидного рецептора с транзиторным рецепторным потенциалом 1-го типа).

Опиоидные анальгетики (трамадол). Применяют коротким курсом для купирования сильной боли при условии неэффективности парацетамола или НПВС. В первые дни 50 мг/сут с постепенным увеличением дозы до 200—300 мг/сут.

Внутрисуставное введение глюкокортикоидов. Внутрисуставное введение глюкокортикоидов показано при ОА коленных суставов с симптомами реактивного синовита.

Симптоматические лекарственные средства замедленного действия.

Хондроитинсульфат и глюкозамин — являются базисной терапией ОА, позволяющей замедлить прогрессирование ОА. Рекомендуются при ОА для уменьшения боли, улучшения функции суставов; эффект сохраняется в течение нескольких месяцев после их отмены, хорошо переносятся больными.

Диацереин. Ингибитор интерлейкина 1 — диацереин применяют для уменьшения боли, улучшения функции суставов и, вероятно, замедления прогрессирования ОА.

Пиаскледин. Неомыляемые соединения авокадо и сои — пиаскледин — применяют для уменьшения боли, улучшения функции суставов и замедления прогрессирования ОА. Препараты гиалуроновой кислоты. Производные гиалуроната применяют для внутрисуставного введения при ОА для уменьшения боли. На протяжении лечения необходим контроль АД, ЭКГ (по показаниям), особенно у лиц пожилого возраста с сопутствующей патологией