- •1. Медикаментозная терапия:

- •Атеросклероз и гиперлипидемии. Классификация. Стандарты лечения, и принципы первичной и вторичной профилактики

- •Дифференциальный диагноз легочного инфильтративного синдрома. Вопросы врачебной тактики при организации дифференциальной диагностики ведущих нозологий (пневмония, рак, туберкулез).

- •Врачебная тактика и дифференциальный диагноз суставного синдрома при ревматоидном артрите.

- •Суставной синдром при ра характеризуется наличием:

- •3. Хроническая болезнь почек. Классификация, факторы риска развития и прогрессирования хбп. Маркеры повреждения почек.

- •1 Инфаркт миокарда с подъемом st. Критерии постановки диагноза. Неотложная помощь. Вопросы маршрутизации пациентов.

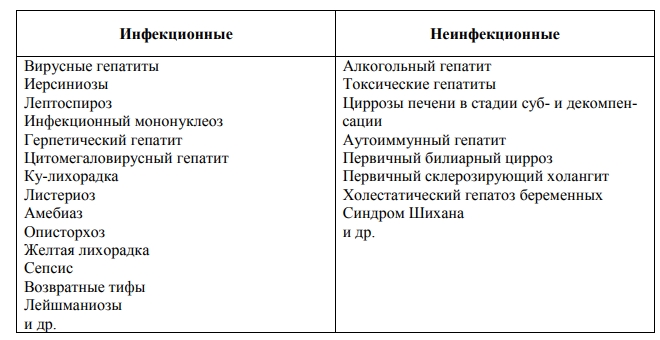

- •2 Цирроз печени. Определение. Этиология, патогенез. Классификация. Диагностика, дифференциальная диагностика. Осложнения.

- •4) Инструментальная диагностика. Фгдс; Ультрасонография; Рентгенография пищевода и желудка; Ретроманоскопия, кт, мрт, Биопсия печени.

- •3Хронический бронхит. Критерии постановки диагноза. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

- •Острый коронарный синдром без подъема сегмента st. Критерии постановки диагноза. Выбор стратегии лечения при окСбпSt. Организация мониторинга за пациентами.

- •Интерстициальные заболевания легких. Основные нозологии. Вопросы диагностики. Принципы лечения.

- •Врачебная тактика и дифференциальный диагноз при остеоартрите с явлениями вторичного синовита.

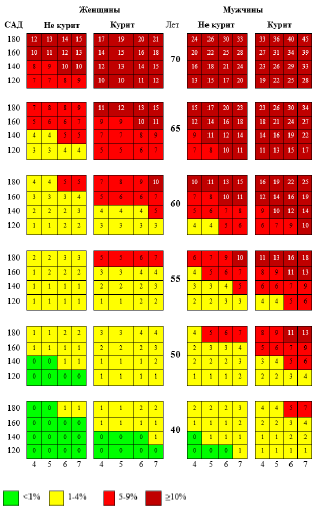

- •2.Шкала глобальной оценки 10-летнего сердечно-сосудистого риска

- •Купирование подагрического приступа – колхицин и нпвс

- •1. Острое, активное поражение кожи

- •2. Хроническая кожная волчанка

- •7. Поражение почек

- •8. Психоневрологические нарушения

- •Гипертоническая болезнь. Дифференциальная диагностика с вторичной (симптоматической) артериальной гипертонией.

- •Заболевания плевры. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

- •Цирроз печени. Профилактика и методы консервативной терапии при печеночной энцефалопатии, печеночной коме.

- •Хроническая сердечная недостаточность. Критерии постановки диагноза. Вопросы инструментальной и лабораторной диагностики.

- •3. Гранулематозные:

- •5. Прочие:

- •Осложнения язвенной болезни. Ранняя диагностика стеноза привратника и желудочного кровотечения. Врачебная тактика.

- •Обострение хобл. Клинические проявления. Критерии тяжелого обострения. Вопросы неотложной помощи. Тактика ведения. Профилактика

- •Вопросы диагностики легочной артериальной гипертонии, связанной с хроническими заболеваниями легких. Принципы лечения.

- •Тактика ведения и медикаментозное лечение больного с циррозом печени со стойким асцитом. Показания к лапароцентезу.

- •Реноваскулярная артериальная гипертония, клинико-инструментальная диагностика, врачебная тактика.

- •Коарктация аорты – причина вторичной артериальной гипертензии. Этиология. Клиническая картина. Вопросы диагностики, врачебная тактика.

- •Пневмония тяжелого течения. Критерии постановки диагноза. Врачебная тактика.

- •2. Респираторная поддержка

- •Неантибактериальная терапия:

- •Классификация острых лейкозов. Основные формы. Стадии течения острых лейкозов. Принципы диагностики.

- •Остеоартрит. Современные представления об этиологии. Клинические проявления. Стандарты лечения

- •Хобл. Этиология. Критерии постановки диагноза. Алгоритмы лечения.

- •Наджелудочковые нарушения ритма. Врачебная тактика. Стандарты диагностики и лечения.

- •1. Вопросы стратификации сердечно-сосудистого риска. Популяционный и индивидуализированный подход. Шкалы оценки.

- •2. Хроническая болезнь почек. Вопросы диагностики. Тактика врача терапевта зависимости от стадии хбп

- •Аг у молодых. Критерии диагностики. Стратификация риска.

- •Протеинурия и нефротический синдром. Клинико-лабораторные признаки нефротического синдрома.

- •Дифференциальная диагностика и лечение желтух. Патогенез и классификация желтух. Алгоритм дифференциальной диагностики. Признаки заболеваний, проявляющихся надпеченочной формой желтух.

- •1. Нажбп:

- •Инфаркт миокарда с подъемом сегмента st на электрокардиограмме. Принципы диагностики, оказание помощи на догоспитальном и госпитальном этапах.

- •Холангиты. Определение. Этиология, патогенез. Классификация. Клинические проявления. Клиническая картина. Осложнения. Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение.

- •Восстановление синусового ритма

- •1.Непрямые антикоагулянты (варфарин) 3 недели до и 4 недели после

- •Восстановление синусового ритма

- •1.Непрямые антикоагулянты (варфарин) 3 недели до и 4 недели после

- •Лечение

- •Лечение ибс

- •Острый коронарный синдром и острый инфаркт миокарда

- •Антиаритмические препараты для купирования пароксизмов желудочковой тахикардии

- •2. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при воспалительных заболеваниях суставов.

- •3. Фенотипы хобл. Вопросы дифференциальной диагностики и тактики ведения.

- •Клинико-лабораторные признаки двух основных фенотипов хобл.

- •Этиология хронического гастрита.

- •Аутоиммунный атрофический гастрит

- •I. Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде и повышающие доставку кислорода.

- •II. Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде.

- •III. Средства, повышающие доставку кислорода к миокарду.

- •Лечение

- •Восстановление синусового ритма

- •1.Непрямые антикоагулянты (варфарин) 3 недели до и 4 недели после

- •1. Митральные пороки ревматической и неревматической этиологии. Вопросы клинической и инструментальной диагностики в практике врача-терапевта. Принципы организации лечения

- •2. Эзофагиты. Определение. Этиология, патогенез. Клиническая картина. Осложнения. Диагностика, дифференциальная диагностика. Медикаментозная терапия

- •Этиология и патогенез

- •1) Острый эзофагит связанный с инфекционными заболеваниями, ожо-гами, отравлениями, травмами, реже аллергической реакцией

- •2) Хронический эзофагит

- •Дифференциальный диагноз

- •Осложнения

- •1. Медикаментозная терапия:

- •3.Дыхательная недостаточность. Классификация. Клинические проявления. Критерии диагностики. Неотложная помощь. Профилактика.

- •66 Билет

- •67 Билет

- •68 Билет

- •1.Инфекционный эндокардит. Критерии постановки диагноза. Вопросы первичной и вторичной профилактики. Принципы лечения.

- •2.Вопросы классификации пневмонии. Стандарты лечения в зависимости от тяжести течения и этиологии. Вопросы профилактики

- •3.Поражение почек при артериальной гипертензии. Патогенез, клинические проявления, методы диагностики, врачебная тактика.

- •1.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Критерии оценки степени тяжести гэрб. Основные принципы лечения.

- •2.Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при нефротическом синдроме.

- •3.Инфаркт миокарда 2-го типа. Причины. Дифференциальная диагностика с инфарктом миокарда 1-го типа.

- •1.Ишемическая кардиомиопатия. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •2.Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при нефротическом синдроме.

- •3.Язвенная болезнь 12-ти перстной кишки. Базисная терапия. Показания к эрадикации н.Pylori. Современные методы.

- •2.Бронхоэктазы. Этилология . Диагностика. Принципы лечения

- •3.Диагностические критерии и лечебная тактика при синдроме раздраженного кишечника с преобладанием запора.

- •1.Инфекционный эндокардит. Этиология. Критерии постановки диагноза. Вопросы первичной и вторичной профилактики. Принципы лечения и профилактики

- •2.Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической обструктивной болезни легких.

- •3.Клинические и лабораторные критерии нефротического синдрома

Интерстициальные заболевания легких. Основные нозологии. Вопросы диагностики. Принципы лечения.

Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) — гетерогенная группа заболеваний и патологических состояний известной и неизвестной природы, характеризующаяся распространенным, как правило, двусторонним поражением респираторных отделов легких (альвеол, респираторных бронхиол).

Основные нозологии/классификация:

• ИЗЛ известной этиологии (системные заболевания соединит. тк., лекарственные)

• Идиопатические интерстициальные пневмонии (ИИП):

-ИЛФ (идиопатический легочный фиброз)

-ДИП (десквамативная интерстициальная пневмония)

-ОИП (острая интерстициальная пневмония)

-КОП (криптогенная организующая пневмония)

-ЛИП (лимфоидная интерстициальная пневмония) и т.д.

• Гранулематозные ИЗЛ (саркоидоз, гранулематоз Вегенера, аллергический экзогенный альвеолит, гемосидероз легких)

• Другие ИЗЛ (лимфангиолейомиоматоз, гистиоцитоз Х)

Диагностика:

Основное клиническое проявление ИЗЛ - одышка. Возможны изменения дистальных

фаланг по типу «барабанных палочек» и ногтевых пластин пальцев рук по типу «часовых стекол» различной выраженности.

Аускультативно: двусторонняя крепитация в конце вдоха (хруст «липучки», или хрипы «уе1сго») в базальных отделах.

Лабораторная диагностика: Для исключения ИЗЛ, связанных с СЗСТ (ИЗЛ-СЗСТ):

исследование СОЭ, исследование (СРВ) в крови, определение содержания антинуклеарных антител (АНА) в крови (ИФА), определение содержания ревматоидного фактора (РФ) в крови, определение содержания антинуклеарных антител к 8т-антигену и определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти- ССР) в крови.

Инструментальная диагностика:

• рентгенологические (КТ) - двусторонние изменения ретикулярного характера, более выраженные в нижних отделах легких. При прогрессировании заболевания ретикулярный паттерн становится более грубым, тяжистым; появляются округлые кистозные просветления, отражающие формирование сотового легкого”.

• спирометрия (рестриктивные нарушения: ФЖЕЛ - снижена; ОФВ1 - снижен; ОФВ1\ФЖЕЛ - норма или повышен)

• пульсоксиметрия

• исследование газов крови

• биопсия легких (участки фиброза с рубцовыми изменениями и «сотами» чередуются с участками менее пораженной или нормальной легочной паренхимы)

• диффузионная способность легких (снижение диффузионной способности легких) -

- Пациент делает полный выдох и вдыхает через мундштук газовую смесь, содержащую инертный газ, чаще всего гелий и 0,3% СО. Уменьшение концентрации СО в выдыхаемом воздухе отражает перенос кислорода через альвеолярнокапиллярный барьер

Принципы лечения:

• Системные стероиды (пульс-терапия в случае обострения болезни)

• Антифиброзные препараты: пирфенидон, нинтеданиб

• Длительная кислородотерапия (15-18 часов в сутки)

• Трансплантация легких

Врачебная тактика и дифференциальный диагноз при остеоартрите с явлениями вторичного синовита.

Остеоартроз (ОА) (в зарубежной литературе называется остеоартрит) – хроническое заболевание суставов, в основе которого лежит дегенеративно-дистрофическое поражение суставного хряща. Вторично поражаются субхондральная кость, синовиальная оболочка (синовит), связки, капсула, околосуставные мышцы. Таким образом, при остеоартрозе первичным является дистрофия хряща, вторично развивается умеренный артрит (синовит) – воспаление сустава. ОА является наиболее частой причиной эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов.

Диагноз Деформирующий ОА в большинстве случаев нетруден и основывается на клинико-рентгенологических признаках болезни. К ним отнесены:

1) боли механического типа - при нагрузке, усиливающиеся к вечеру, исчезающие в покое;

2) жалобы на периодическое заклинивание сустава с формированием его блокады;

3) наличие в анамнезе механической перегрузки сустава;

4) медленное незаметное начало болезни, часто без видимых причин;

5) преимущественное поражение наиболее «нагруженных» суставов - нижних конечностей и дистальных межфаланговых;

6) стойкая деформация суставов, обусловленная изменениями кости, но не мягких тканей;

7) сравнительно небольшое ограничение подвижности суставов, за исключением случаев коксартроза;

+8) характерные рентгенологические признаки, которые включают: сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз, кисты, выраженный краевой остеофитоз, деформация суставных поверхностей;

9) отсутствие изменений показателей анализа крови;

10) синовиальная жидкость невоспалительного типа с хорошей вязкостью и небольшим числом клеток - до 5000 в 1 мм3.

Дифференциальный диагноз проводится, в первую очередь, с ревматоидным артритом, особенно в случаях множественного поражения суставов, в том числе, при наличии реактивных синовитов и небольшого увеличения СОЭ. Следует помнить, что и воспалительные и метаболические артриты могут служить причиной развития вторичного ДОА с характерными клиническими симптомами.

Лечение ДОА должно решать следующие задачи: 1) предотвращать прогрессирование дегенеративного процесса в суставном хряще; 2) уменьшать боли и явления реактивного синовита; 3) улучшать функции пораженных суставов.

Немедикаментозная терапия весьма разнообразна и включает мероприятия по коррекции биомеханики тела. Следует подчеркнуть, что самое обоснованное и эффективное лечение не принесет успеха, если не будет соблюден двигательный режим больного, а именно, разгрузка пораженных суставов до минимума движений.

При нарушениях осанки и движений помогают гимнастика или специальные ортопедические приспособления, например ношение поддерживающего пояса или корсета при поясничном лордозе, использование шин или ортезов для профилактики деформации при ДОА I пястно-фалангового сустава. При ДОА суставов нижних конечностей нельзя подолгу стоять, сидеть на корточках, стоять на коленях.

ЛФК показана только при отсутствии явлений реактивного синовита,

Базисная терапия, направленная на предотвращение прогрессирования дегенеративного процесса, основывается на способности пораженного хряща восстанавливать содержание протеогликанов при введении препаратов, содержащих мукополисахариды. Именно на этом основано действие препаратов-хондропротекторов (румалон, артепарон, хондролон, хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат, алфлутоп, хондроксин и др.). Они обладают свойством стимулировать восстановительные процессы в поврежденном хряще, увеличивать синтез гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты, улучшают вязкость синовиальной жидкости. Препараты предназначены для курсового применения 1-2 раза в год.

Для улучшения общего и местного кровообращения применяют вазоактивные препараты, такие как но-шпа, препараты никотиновой кислоты. С этой же целью назначается физиотерапевтическое лечение - серные, радоновые, сероводородные ванны.

Назначение разнообразных нестероидных противовоспалительных препаратов (ацеклофенак, диклофенак, ибупрофен, напросин, мелоксикам, нимесулид, целекоксиб и др.) способствует уменьшению болевых ощущений и явлений реактивного синовита.

Особенно хороший противовоспалительный эффект оказывает внутрисуставное назначение лекарственных препаратов (кроме тазобедренного сустава). Это могут быть растворимые формы глюкокортикоидов (гидрокортизон, кеналог), а также ингибиторы лизосомальных ферментов (трасилол, контрикал, гордокс). Последние оказывают противовоспалительный эффект за счет торможения выброса кининов и подавления расщепления мукополисахаридов. Показан также эффект от внутрисуставного введения поливинилпирролидона, который не только оказывает противовоспалительное действие, но и выполняет роль заместителя синовиальной жидкости, что особенно ценно на развернутых этапах болезни.

Билет 11

Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST. Критерии постановки диагноза. Неотложная и ранняя инвазивная стратегия. Вопросы маршрутизации пациентов. Оказание помощи на догоспитальном этапе.

Острый коронарный синдром (ОКС) – термин, обозначающий любую группу клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда (ИМ) или нестабильную стенокардию (НС).

Острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ (ОКСбпST) – остро возникшие клинические признаки или симптомы ишемии миокарда, когда на ЭКГ отсутствует стойкий (длительностью более 20 минут) подъем сегмента ST как минимум в двух смежных отведениях и нет остро возникшей блокады левой ножки пучка Гиса. Может закончиться без развития очагов некроза миокарда (НС) или с развитием очагов некроза (ИМ, с формированием или без формирования патологических зубцов Q на ЭКГ).

Нестабильная стенокардия – остро возникшая или утяжелившаяся стенокардия, когда тяжесть и продолжительность ишемии недостаточны для развития некроза кардиомиоцитов (выброса в кровоток биомаркеров некроза миокарда в количестве, достаточном для диагностики острого ИМ). Включает пациентов с затяжным (более 20 минут) ангинозным приступом в покое, впервые возникшей, прогрессирующей и постинфарктной стенокардией.

Чаще всего исходом предварительного диагноза “ОКCбпST” является заключительный диагноз:

- ИМ без формирования патологических зубцов Q (ему соответствуют рубрики I21.4, I22.0–I.22.8);

- НС (рубрика I20.0).

- В редких случаях может сформироваться ИМ с патологическими зубцами Q на ЭКГ (в таких случаях используются рубрики I21.0–I21.3, I22.0, I22.1, I22.8)

О наличии ОКС свидетельствуют: длительный (более 20 мин.) ангинозный приступ в покое; впервые возникшая стенокардия, соответствующая как минимум II ФК; утяжеление до этого стабильной стенокардии как минимум до III ФК (стенокардия crescendo); стенокардия, появившаяся в первые 2 недели после ИМ (постинфарктная стенокардия)

ЭКГ изменения, характерные для ОКС без подъема ST:

-Переходящая элевация сегмента ST

-Стойкая или преходящая депрессия сегмента ST

-Инверсия, сглаженность, псевдонормализация зубца Т

-Изменения на ЭКГ могут отсутствовать

Диагноз ИМ устанавливают при динамическом изменении (повышение и/или снижение) концентрации сердечного тропонина в крови, которая должна как минимум однократно превысить 99-й перцентиль верхней референсной границы без исходного повышения уровня сердечного тропонина в крови, либо его увеличение > 20% при исходно повышенном уровне сердечного тропонина, если до этого он оставался стабильным (вариация £ 20%) или снижался, в сочетании с хотя бы одним критерием острой ишемии миокарда.

Симптомы ишемии миокарда:

• Остро возникшие (или предположительно остро возникшие) ишемические изменения на ЭКГ;

• Появление патологических зубцов Q на ЭКГ;

• Подтверждение с помощью методов визуализации наличия новых участков миокарда с потерей жизнеспособности или нарушением локальной сократимости, характерных для ишемической этиологии;

• Выявление внутрикоронарного тромбоза при коронарной ангиографии или атеротромбоза (или признаков нестабильной АБ) на аутопсии (для ИМ 1 типа).

В случае отсутствия изменений тропонина следует провести поввторное исследование через 1-3 ч при применении высокочувствительных методов определения сердечного тропонина, 6-12ч- с «обычной» чувствительностью.

Всех пациентов с подозрением на ОКСбпST рекомендуется срочно госпитализировать, предпочтительно в стационар, специализирующийся на лечении пациентов с ОКС, предпочтительно в лечебное учреждение, где возможно инвазивное лечение ОКС.

У пациентов с подозрением на ОКСбпST на догоспитальном этапе не рекомендуется проведение лабораторно-инструментальных исследований, кроме ЭКГ, направленных на подтверждение или исключение диагноза. Диагноз ОКС клинический и никаких его подтверждений на догоспитальном этапе не требуется. Регистрация ЭКГ нужна для определения патогенетического варианта ОКС (ОКСпST или ОКСбпST) и, соответственно, необходимости срочного реперфузионного лечения. Любые догоспитальные диагностические мероприятия, которые могут задержать госпитализацию, неприемлемы.

При показаниях к инвазивной стратегии лечения ОКСбпST пациент, госпитализированный в стационар, не располагающий такими возможностями, должен быть своевременно переведен в лечебное учреждение, где реализуется программа реваскуляризации при ОКС. В зависимости от риска неблагоприятного исхода сроки КГ с намерением выполнить реваскуляризацию миокарда составляют от 2 до 72 часов после госпитализации.

Стратегии ведения больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST

Неотложная инвазивная стратегия (проведение коронарографии с намерением выполнить реваскуляризацию миокарда <2 ч от поступления пациента в стационар). Рекомендована при выявлении у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST признаков очень высокого риска:

• нестабильность гемодинамики или кардиогенный шок;

• сохраняющаяся боль в грудной клетке, рефрактерная к медикаментозному лечению;

• остановка сердца или жизнеугрожающие нарушения ритма;

• механические осложнения инфаркта миокарда (разрывы миокарда);

• острая СН;

• смещение сегмента ST на ЭКГ, особенно транзиторная элевация ST).

Ранняя инвазивная стратегия (проведение коронарографии с намерением выполнить реваскуляризацию миокарда <24 ч от поступления пациента в стационар). Рекомендована пациентам высокого риска:

•с повышением и снижением сердечного тропонина;

• динамическими изменениями сегмента ST или зубца Т (в том числе бессимптомные);

• количеством баллов по шкале GRACE >140.

Инвазивная стратегия (проведение коронарографии с намерением выполнить реваскуляризацию миокарда <72 ч от поступления в стационар). Рекомендована пациентам среднего риска:

• с СД;

• почечной недостаточностью (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2);

• ФВ левого желудочка <40% или застойной СН;

• ранней постинфарктной стенокардией;

• перенесенными ранее ЧКВ или аортокоронарное шунтирование;

• количеством баллов по шкале GRACE 109-140 или рецидивом симптомов либо установленной ишемией по данным неинвазивных тестов

В остальных случаях медикаментозное лечение и коронарография с решением вопроса о целесообразности реваскуляризации миокарда проводятся при возобновлении ишемии миокарда, положительном результате провокационного теста (нагрузочной пробы), возникновении осложнений.

Неотложная помощь:

Нитроглицерин короткого действия под язык 0,5мг однократно, если не принимался раннее. Можно повторять до з раз каждые 5 минут под контролем ЧСС (≤100в мин) и САД (≥100 в мин)

Морфин 10 мг (1мл 1%р-ра) для купирования боли. Препарат разводят как минимум в 10 мл изотонического р-ра натрия хлорида и вводят в/в медл сначала 4-8мг, далее дополнительно по 2 мг с интервалами 5-15мин до полного устранения болевого синдрома либо до появления побочных эффектов (тошнота, рвота, АГ, брадикардия, угнетение дыхания)

АСК при уверенности в отсут кровотечения в дозе 150-325 мг табл разжевать, проглотить

Клопидогрел в нагрузочной дозе 300мг (если предполагается консервативное лечение ОКС) или 600мг (если предполагается ЧКВ).

Эноксапарин 0,5 мг/кг в/в

Принципы лечения:

1.При сохраняющейся ишемии миокарда рекомендуется скорейшее начало использования бета-адреноблокаторов (Бисопролол 1,25 мг). Дополнительные основания для раннего начала применения бета-АБ – АГ, тахикардия, тахиаритмии.

2.Если есть противопоказания к бета-АБ для устранения симптомов рекомендуются верапамил или дилтиазем

3.У пациентов с ОКСбпST при ФВ ЛЖ £ 40%, АГ, СД, ХБП рекомендуются инг АПФ

4.Аторвастатин в суточной дозе 40–80 мг или розувастатин в суточной дозе 20–40 мг.

5.В начале лечения рекомендуется тройная антитромботическая терапия (АСК+ингибитор Р2Y12-рецептора тромбоцитов+антикоагулянта -4недели) с последующим переходом на сочетание АСК+ингибитор Р2Y12-рецептора тромбоцитов: АСК в дозе 75–100 мг 1 раз в сутки, клопидогрел в дозе 75 мг 1 раз в сутки, ривароксабан 2,5мг 2р в сутки

Паренхиматозная желтуха. Дифференциально-диагностические признаки заболеваний, проявляющихся паренхиматозной (печеночной) формой желтухи.

Паренхиматозная желтуха проявляется в результате нарушения функционирования печени и обмена билирубина. Она возникает при повреждении паренхимы (основной ткани печени) и характеризуется повышением уровня билирубина в крови. Симптомы паренхиматозной желтухи включают желтоватый оттенок кожи и склер, повышение уровня билирубина в крови, темный цвет мочи и светлый цвет кала.

Для решения вопроса о печеночном характере желтухи используют комплекс клинических и лабораторных данных :

Общее состояние нарушено, симптомы интоксикации.

Желтушность кожи и склер умеренно выраженная, с оранжевым оттенком или с серым колоритом.

Печень и селезенка увеличены.

Наличие геморрагического синдрома.

Тяжесть и боль в области правого подреберья.

Неустойчивый кожный зуд.

В общем анализе крови: при вирусных гепатитах возможны лейкопения, нейтропения, относительный лимфо- и моноцитоз.

Биохимический анализ крови:

- уровень общего билирубина в сыворотке крови повышен за счет повышения прямого билирубина (связанного) и относительного повышения непрямого билирубина.

- повышение индикаторов цитолитического синдрома (повреждение гепатоцитов) – повышение АЛТ, АСТ, особенно АлАТ, коэффициент де Ритиса менее 1,33.

- увеличены показатели тимоловой пробы.(очень важно)

- нарушение синтетической функции печени: снижение альбуминов, фибриногена, ПТИ < 80%;

В моче:

- появляются желчные пигменты — билирубин и уробилиноген

- цвет мочи темный.

Кал:

- содержание стеркобилиногена понижается (стул обесцвечивается).

Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при метаболических и дегенеративных заболеваниях суставов (диабетическая артропатия, подагра, первичный остеоартрит).

Приводим основные положения рекомендаций европейской антиревматической лиги по диагностике подагры (2006 г.).

1. Острые атаки с быстрым развитием выраженной боли и воспалением, которые достигают максимума в течение 6—12 часов, особенно сопровождаются эритемой, высокоподозрительны в отношении микрокристаллического воспаления, хотя не специфичны для подагры.

2. При типичных проявлениях подагры (интермитирующее воспаление I плюснефалангового сустава и гиперурикемии (ГУ) клинический диагноз достаточно вероятен, но не является определенным без подтверждения наличия кристаллов моноурата натрия (МУН).

3. Выявление кристаллов МУН в синовиальной жидкости или в содержимом тофуса позволяют поставить определенный диагноз подагры.

4. Идентификация кристаллов МУН из невоспаленного сустава обеспечивает определенный диагноз в межприступный период заболевания.

5. Несмотря на то, что ГУ — наиболее важный фактор риска подагры, сывороточный уровень мочевой кислоты (МК) не является фактором исключения или подтверждения подагры: у многих пациентов с ГУ не развивается подагра, а во время острой атаки сывороточный уровень МК может быть нормальным.

6. ГУ диагностируют в тех случаях, когда уровень МК превышает 360 мкмоль/л (6 мг/дл). 7. Почечная экскреция МК должна определяться у некоторых больных подагрой, имеющих семейную историю данного заболевания с ранним началом, начало в возрасте до 25 лет, с анамнезом мочекаменной болезни.

8. Рентгенологическое исследование суставов помогает в проведении дифференциального диагноза и может демонстрировать типичные признаки хронической подагры, но бесполезно в ранней диагностике подагры.

9. Необходимо выявление факторов риска подагры и сопутствующих заболеваний, включая признаки метаболического синдрома (ожирение, гиперлипидемия, артериальная гипертония), принадлежность к мужскому полу, прием диуретиков, употребление пищи, богатой пуринами, алкоголя.

ОА подразделяют на первичный (идиопатический) и вторичный. При первичном ОА патологический процесс развивается на неизмененном, здоровом суставе под влиянием функциональных нагрузок.

Боль, деформация и тугоподвижность суставов — основные клинические проявления ОА!

При ОА чаще в процесс вовлекаются нагрузочные суставы: коленные, тазобедренные, суставы кистей (дистальные и проксимальные межфаланговые). Реже ОА развивается в суставах другой локализации: локтевые, лучезапястные, плечевые

В целом для ОА типичен «механический ритм болей» — боль появляется под влиянием физической нагрузки, чаще к концу дня, исчезает в покое и в период ночного отдыха/ Сохранение болевого синдрома в покое, особенно ночью («ночные боли»), свидетельствует о выраженном поражении сустава и связано с венозным стазом и повышением кровяного внутрикостного давления в спонгиозной подхрящевой части кости.

У многих больных боль возникает в начале ходьбы («стартовая» боль — 15—20 мин) и вскоре проходит на фоне движения

При объективном осмотре больных у многих отмечается увеличение объема пораженных суставов за счет пролиферативных изменений (остеофиты), отека околосуставных тканей, вторичного синовита.

Для ОА особенно характерно образование узелков в области дистальных (узелки Гебердена) и проксимальных (узелки Бушара) межфаланговых суставов кистей!

Узелки Гебердена — поражения дистальных межфаланговых суставов кистей. У 50% больных с геберденовскими узелками отмечаются похожие поражения проксимальных межфаланговых суставов — узелки Бушара

Диабетическая остеоартропатия (ОАП, стопа Шарко) – деструкция кости и сустава неинфекционного характера, вызванная диабетической нейропатией. В отличие от типичных форм остеопороза остеоартропатия это поражение костной ткани исключительно локального характера. Полагают, что к ОАП приводит особая форма диабетической нейропатии с преимущественным поражением миелиновых нервных волокон и относительной сохранностью безмиелиновых, что приводит к нарушению тонуса микрососудов, которое влечет за собой усиление кровотока в костной ткани. Эти патологические процессы служат предпосылкой для манифестации ОАП – остеопороза дистальных отделов нижних конечностей, снижающего устойчивость кости к повреждающим воздействиям. При этом повреждающий фактор (минимальная травма при ходьбе, хирургическое вмешательство на стопе и т.д.) приводит к усилению кровотока в кости или ее повреждению, и как следствие, активации остеокластов с последующим

«запуском» процесса остеолиза.

Течение ОАП имеет 4 стадии.

1. Острая стадия. Характеризуется отеком стопы, умеренной гиперемией и

местной гипертермией. Боли и лихорадка не характерны. На рентген снимках обнаруживается остеопороз костей стоп, возможно наличие микропереломов.

2. Подострая стадия. Фрагментация и начало деформации стопы (типично

уплощение свода стопы). Отек и воспалительные явления уменьшаются.

Рентгенологически – фрагментация костных структур.

3. Хроническая стадия. Выраженная деформация стопы, наличие спонтанных

переломов и вывихов. Функция стопы полностью нарушается, в типичных

случаях нагрузки на стопу при ходьбе приводят к деформации последней по

типу «стопы-качалки», в более тяжелых случаях стопу можно образно сравнить с «мешком с костями». Рентгенологически – фрагментация костных

структур, периостальное и параоссальное обызвествление.

Стадия осложнений. Перегрузка отдельных участков стопы приводит к образованию язвенных дефектов, при их инфицировании развивается флегмона стопы, остеомиелит, гангрена.

Лечение.

1. Полная разгрузка стопы до исчезновения признаков воспаления, ношение ортеза, а затем ортопедической обуви (обязательно).

2. В острой фазе возможно применение препаратов тормозящих процесс резорбции костной ткани (ксидифон, фосфамакс, клодронат, кальцитонин).

3. Препараты стимулирующие развитие костной ткани (активные метаболиты витамина

D3), анаболические стероиды, препараты кальция.

4. Вспомогательные средства (НПВН, эластичное бинтование конечности,

диуретики) применяются для уменьшения отека.

5. В случае наличия язв антибактериальная терапия

Билет 12.

Кардиомиопатии. Классификация согласно МКБ 10. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

I42 Кардиомиопатия

Исключены: кардиомиопатия, осложняющая: . беременность (O99.4) . послеродовой период (O90.3) ишемическая кардиомиопатия (I25.5)

- I42.0 Дилатационная кардиомиопатия

- I42.1 Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия

- I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия

- I42.3 Эндомиокардиальная (эозинофильная) болезнь

- I42.4 Эндокардиальный фиброэластоз

- I42.5 Другая рестриктивная кардиомиопатия

- I42.6 Алкогольная кардиомиопатия

- I42.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов

- I42.8 Другие кардиомиопатии

- I42.9 Кардиомиопатия неуточненная

Критерии постановки диагноза гипертрофической КМ:

1. Признаки гипертрофии ЛЖ. 2. Неспецифические изменения конечной части желудочкового комплекса (депрессия сегмента RS–Т и инверсия зубца Т). 3. Признаки электрической перегрузки и гипертрофии предсердия (Р-mitrale). 4. Патологический зубец Q и комплекс QS регистрируются у больных ГКМП. Они отражают, главным образом, аномальное распространение возбуждения по МЖП или другим гипертрофированным отделам ЛЖ.

Принципы лечения.

Гипертрофическая КМП- необх. Снизить сокр. Функ. ЛЖ

Бета блок Пропранолол

Верапамил в от 240 мг в сутки или дилтиазем (120 мг в сутки и выше)

Установка кардиовертера-дефибриллятора.

Дилатационна КМП - Направлено на борьбу с сердечной недостаточностью, предотвращение осложнений. снижение АД с помощью(и АПФ. Бета блок, бета альфа блок. Карведилол и диуретики.)

Установка кардиовертера-дефибриллятора.

Из-за плохого прогноза заболевания больные дилатационной кардиомиопатией рассматриваются кандидатами на проведение трансплантации сердца.

Рестриктивная КМП представляется сложной задачей из-за поздней обращаемости больных, трудности диагностики, отсутствия надежных методов остановки процесса. Пересадка сердца может быть неэффективна из-за рецидива процесса в трансплантированном сердце. При установленном вторичном характере поражения имеются специфические способы воздействия, например кровопускание при гемохроматозе, кортикостероиды при Саркоидозе

Принципы лечения:

1. Ограничение тяжелых физических нагрузок (в связи с риском внезапной смерти).

2. -блокаторы (пропранолол 120-160 мг/сут), блокаторы кальциевых каналов - верапамил 240-480 мг/сут – назначают с момента установления диагноза, т.к. они приостанавливают прогрессирование заболевания путем снижения внутрижелудочкового градиента давления и улучшения диастолической функции сердца

3. При указании на опасные нарушения сердечного ритма – амиодарон внутрь по 200 мг 3 раза/сутки в течение 7 суток под контролем ЭКГ, 2-ая неделя 400 мг в сутки, далее по 200 мг в сутки.

лянты. При наличии риска внезапной смерти – дефибриллятор-кардиовертер.

4. Симптоматическая терапия СН. Но! не назначать нитраты и вазодилататоры (из-за опасности усиления обструкции левого желудочка),.

5. Хирургическое лечение: частичная мышечная резекция в базальной части межжелудочковой перегородки (миотомия-миэктомия), трансплантация сердца

Аутоиммунный гепатит. Патогенез. Клиническая картина. Диагностические критерии. Классификация. Особенности ведения и лечения больных.

Аутоиммунный гепатит (АИГ) – хроническое заболевание печени неизвестной этиологии, характеризующееся перипортальным или более обширным воспалением, и протекающее со значительной гипергаммаглобулинемией и появлением в сыворотке широкого спектра аутоантител. Современные представления о патогенезе АИГ предусматривают взаимодействие факторов окружающей среды, нарушения механизмов иммунной толерантности и генетической предрасположенности. Это взаимодействие индуцирует Т-клеточные иммунные реакции против антигенов гепатоцитов, что ведет к развитию прогрессирующих некровоспалительных и фибротических изменений в печени.

Клиника

Хронический АИГ может в течение нескольких месяцев или лет оставаться бессимптомным до того момента, когда проявится желтуха и можно будет поставить точный диагноз. Выделяют два варианта начала заболевания:

заболевание начинается как острый вирусный гепатит: появляется слабость, отсутствует аппетит, моча темнеет, возникает желтуха с выраженной гипербилирубинемией, а также высоким уровнем аминотрансфераз в крови;

второй вариант начала АИГ характеризуется преобладанием внепеченочных проявлений и повышением температуры, что приводит к неверному диагнозу системной красной волчанки, сепсиса, ревматизма или ревматоидного артрита.

Ведущие клинические признаки АИГ: необратимый характер течения процесса (самопрогрессирование), уплотнение печени, неровность ее поверхности (бугристость), наличие факторов риска (вирусный гепатит, реципиенты крови, оперативные вмешательства, злоупотребление алкоголем, вирусоносительство НВs-антигена), поздняя симптоматика цирроза печени (телеангиэктазии, сосудистые звездочки, пальмарная эритема, исчерченность ногтей, «барабанные палочки», геморрагический диатез, темно-серый цвет кожных покровов, эндокринопатии).

Для хронического АИГ характерно прогредиентное непрерывное или часто рецидивирующее течение в течение ряда лет с короткими светлыми промежутками продолжительностью до месяца. Обострения проявляются повторными эпизодами невыраженной желтухи, увеличением печени и/или неспецифическими синдромами, такими как: гепатомегалия – характеризуется постоянством, печень выступает на 5–7 см из-под реберной дуги, уплотнена, край заострен, болезненная при пальпации.

Клинические, лабораторные и гистологические критерии

Жалобы: наличие гепатомегалии или спленомегалии (при развитии ЦП), лихорадка, слабость, повышенная утомляемость, боли в правом подреберье, признаки желтухи, асцит, варикозное расширение вен пищевода (при развитии ЦП), аменорея, на коже телеангиэктазии («сосудистые звездочки»), внепеченочные проявления (артралгии, миалгии, повышение температуры, аменорея, аутоиммунный тиреоидит, ЯК, сахарный диабет и тд).

Анамнез: употребление алкоголя <25 г/сут. Нет давнего приема гепатотоксических препаратов либо потребления алкоголя <50 г/сут и нет сведений о недавнем применении гепатотоксических лекарств. Могут быть включены пациенты, которые употребляли потенциально гепатотоксические препараты, если доказано повреждение печени после отказа от алкоголя и отмены лекарств.

БАК: повышение АЛТ, АСТ, особенно при незначительном повышении ЩФ. Нормальное содержание в сыворотке альфа1-антитрипсина, меди и церулоплазмина, если при этом исключена болезнь Вильсона.

Сывороточные иммуноглобулины: общие глобулины, или у-глобулины, или IgG более чем в 1-1,5 раза выше нормы.

Возможны все синдромы поражения печени в зависимости от тяжести течения. Подтверждается серологическими исследованиями: антинуклеарные АТ (ANA), антигладкомышечные АТ (SMA), АТ к микросомам печени и почек 1 типа (анти-LKM-1), АТ к печеночно-цитозольному антигену (анти-LC1).

Классификация

Выделяют три типа АИГ соответственно профилям выявляемых аутоантител:

АИГ типа 1, в сыворотке присутствуют антинуклеарные и антигладкомышечные антитела, нередко в сочетании с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами р-типа (p-ANCA). Может развиваться в любом возрасте, однако типичны характерные возрастные пики (10–20 лет и постменопаузальный период). У большинства больных этой группы отмечается хороший ответ на кортикостероидную терапию, при этом у 20% сохраняется стойкая ремиссия после отмены иммуносупрессоров;

АИГ типа 2 с антителами к микросомам печени и почек I типа (анти-LKM-l), определяемыми у 100% больных, иногда в сочетании с анти-LКМ-3 и антителами к печеночно-цитозольному антигену (анти-LC-l). Данный тип АИГ наблюдается существенно реже (10–15% больных) и преимущественно у детей. Течение заболевания характеризуется более высокой биохимической и гистологической активностью. Цирроз за трехлетний период формируется в два раза чаще, чем при АИГ типа 1, что определяет худший прогноз. Тип 2 более резистентен к медикаментозной иммуносупрессии, а отмена препаратов обычно ведет к рецидиву заболевания;

АИГ типа 3 с антителами к растворимому печеночному антигену (анти-SLA) и печеночно-панкреатическому антигену (анти-LP). Последний тип выделяется не всеми авторами; многими он рассматривается как подтип АИГ-1, учитывая одинаковое клиническое течение и частое (до 74%) выявление соответствующих серологических маркеров (ANA и SMA). Клинические характеристики данного типа гепатита недостаточно изучены.

Перекрестный синдром: АИГ + ПБЦ (присутствие АМА), АИГ + ПСХ (присутствие а/т pANCA к цитоплазме)

Высокая активность: АЛТ повышается до 5 норм, у-глобулины более 2 норм

Невысокая активность: АЛТ менее 3-5 норм, у-глобулины менее 2 норм

Лечение

ГКС в виде монотерапии (60 мг/сут, затем снижают на 10 мг/нед до достижения 30 мг/сут, затем плавное снижение на 5 мг/нед, чтобы примерно к 6 нед доза была 8-10 мг/сут – схема сопряжена с развитием побочных явлений – остеопороз, СД, катаракта, АГ, инфекционные осложнения, изменение телосложения по кушингоидному типу, акне, ожирение) или в сочетании с цитостатиками – азатиоприном (если недостаточна эффективность или тяжелые побочные эффекты), 6-меркаптопурином в течение длительного времени, при необходимости – пожизненно.

Золотой стандарт – комбинация преднизолона (10 мг/сут) и азатиоприна (50 мг/сут).

При положительном ответе на лечение иммуносупрессоры могут быть отменены через один-два года при отсутствии воспалительных изменений в печеночном биоптате.

Если есть невосприимчивость к данным препаратам или плохо переносят, то используют препараты, обладающие высокой ГКС-активностью и не дающих системных побочных эффектов: будесонид (Буденофальк) – единственный в России топический синтетический ГКС второго поколения в форме для перорального применения.

Приоритет в лечении АИГ принадлежит урсодезоксихолевой кислоте (цитопротективное, иммуномодулирующее, антихолестатическое и антифибротическое действие), особенно при выраженном холестазе, в дозе 15–20 мг/кг/сут. Применяется в качестве монотерапии или в комплексе с преднизолоном или буденофальком и азатиоприном, что позволяет снизить дозы и уменьшить побочные эффекты этих препаратов.

При достижении стабилизации активности заболевания в качестве поддерживающей терапии возможно назначение гепатопротекторов-антиоксидантов, содержащих силимарин (Легалон), вместе с комплексом витаминов группы В.

Дифференциальный диагноз анемического синдрома. Врачебная тактика

Анемия - это патологическое состояние, характеризующееся снижением содержания гемоглобина и количества эритроцитов в единице объема крови.

По этиопатогенетическому признаку выделяют 3 основные группы анемий:

1. Анемии вследствие кровопотери (постгеморрагические).

2. Анемии вследствие нарушения кровообразования (железодефицитные, В12 (фолиево)-дефицитные и др.

3. Анемии вследствие повышенного кроверазрушения (гемолитические).

гипохромная (железодефицитная);

нормохромная (гемолитическая, постгеморрагическая);

гиперхромная (витамин В12-дефицитная, фолиеводефицитная)

Общие симптомы анемий:

Слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность, сонливость

Головокружение, головные боли, шум в ушах, мелькание "мушек" перед глазами,

Сердцебиение при небольшой физической нагрузке или в покое

Одышка при небольшой физической нагрузке или в покое

Клинический анализ крови

Принципы лечения:

- устранение этиологических факторов (лечение основного заболевания)

- диета

- витамины

При ЖДА: Актиферрин, Мальтофер, Феррум Лек

Билет 13

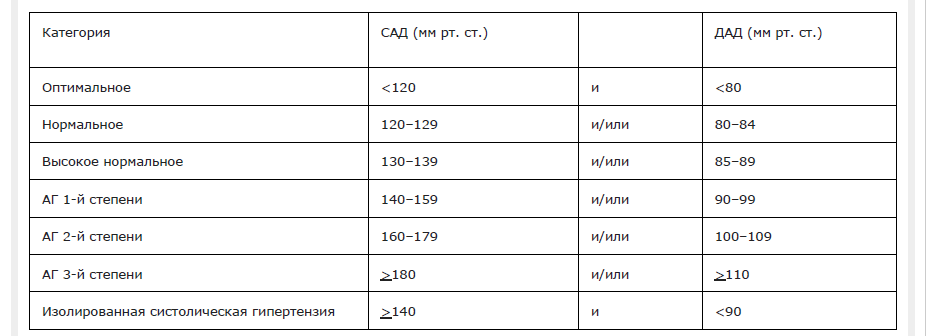

Гипертоническая болезнь. Уровни АД. Стратификация риска. Целевые уровни АД в зависимости от клинической ситуации.

Гипертоническая болезнь — хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является повышение АД, не связанное с выявлением явных причин, приводящих к развитию вторичных форм АГ (симптоматические АГ). Термин «гипертоническая болезнь», соответствует терминам «эссенциальная гипертензия» и «артериальная гипертензия», используемым за рубежом.

Уровни АД

Стратификация риска

1. Оценка 10-летнего риска по шкале SCORE- Общая оценка риска с помощью SCORE рекомендуется у бессимптомных взрослых старше 40 лет, без ССЗ, СД, ХБП или СГХС (семейной гиперХС)

|

Уровень суммарного СС риск по шкале SCORE: менее 1% — низкий. от 1 до 4% — средний или умеренно повышенный. от 5% до 9% — высокий. >10% — очень высокий. |