Болезни желчных протоков

.docxХолангиоскопия — метод эндоскопического исследования внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков с применением видеоаппаратуры или фиброволоконных оптических приборов. Процедура осмотра желчных путей может осуществляться как интраоперационно (во время открытой операции), так и в процессе диагностической или лечебной эзофагогастродуоденоскопии.

Подготовка к исследованию. Для максимально успешного проведения исследования необходимо провести тщательную подготовку. Она предусматривает особенную диету. Запрещается принимать пищу и жидкость вечером перед назначенной датой осмотра и утром в день исследования, чтобы не исказить результаты. Также следует уделить внимание отказу от курения приблизительно за три часа до установленного времени. Объясняется подобная строгость тем, что никотин является катализатором, стимулирующим выработку слюны и желудочного сока. Вместе они затрудняют тестирование состояния слизистых оболочек исследуемых органов. Когда манипуляция назначается на утро, необходимо заранее подготовиться к возможному введению лекарственных препаратов. При пероральной холангиоскопии понадобятся седативные и соответствующие обезболивающие препараты, которые вводят приблизительно за полчаса до начала процедуры. Следует уделить особенное внимание возможному развитию аллергической реакции, поэтому для предупреждения анафилактического шока, необходимо заранее провести аллергическую пробу. Интраоперационная холангиоскопия проводится под общим наркозом с участием анестезиолога

|

|

Во время выполнения пероральной холангиоскопии пациент находится в кабинете для эндоскопического обследования желудка. Положение пациента стандартное — на кушетке на левом боку с заведенной за спину левой рукой, с согнутой в колене правой ногой. Предварительно медсестра эндоскопического отделения обезболит слизистую ротоглотки раствором лидокаина 10%. Затем через загубник врач проведет дуоденоскоп последовательно в пищевод, желудок, 12-перстную кишку и установит напротив большого дуоденального соска. При обнаружении новообразований желчных путей с помощью биопсийных щипцов будут взяты кусочки материала для дальнейшего определения вида опухоли под микроскопом. Если на исследовании в желчных протоках выявят конкременты, с помощью специальной корзины Дормиа врач их извлечет. Трудности могут возникнуть в случае большого количества мелких камней или при закупорке ими выводного протока. В таком случае, скорее всего, дальнейшее их удаление будет выполняться путем хирургической операции.

Холангит – это неспецифическое воспалительное поражение желчных протоков острого или хронического течения

ЭТИОЛОГИЯ |

|

Инфекционный холангит |

Аспетический холангит |

Бактериальные – чаще - кишечной палочки, протея, стафилококков, энтерококков, реже — микобактерий туберкулеза, брюшнотифозной палочки, бледной спирохеты

|

Асептический ферментативный холангит может развиваться в результате раздражения стенок желчных ходов активированным панкреатическим соком, имеющим место при панкреатобилиарном рефлюксе. В этом случае вначале возникает асептическое воспаление, а присоединение инфекции происходит вторично, в более позднем периоде. По асептическому типу также протекает склерозирующий холангит, обусловленный аутоиммунным воспалением желчных протоков. При этом, наряду со склерозирующим холангитом, часто отмечаются неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, васкулит, ревматоидный артрит, тиреоидит |

Вирусные – гепатит |

|

Паразитарные – описторхоз, аскаридоз |

|

Патогенез. Возбудители поступают в желчные протоки в основном через кровеносное русло и восходящим путем — по ходу желчных протоков. Желчь в нормальных условиях обладает бактерицидностью, а печень содержит ретикулоэндотелиальный аппарат, способный обезвреживать бактерии, поступающие из кишечника. Развитие заболевания возможно в том случае, если нарушается целостность защитных приспособлений в желчевыделительной системе и печени. Способствуют возникновению инфекции травмы эпителия желчных протоков, вызванные желчными камнями, дискинезии протоков и холестаз, регургитация дуоденального содержимого с активированными пищеварительными ферментами, особенно трипсином и липазой, возникающая при заболеваниях фатерового соска (папиллиты, калькулез), заболевания вегетативной нервной системы, травмы печени, интоксикация, заболевания желудка (гастриты, язвенная болезнь), двенадцатиперстной кишки (дуодениты), опухоли желчных путей и печени и др.

Желчные камни, мигрирующие по желчному протоку, травмируют его слизистую. Они застревают в крупных желчных протоках, особенно часто в области сфинктера Одди, вызывают пролежень слизистой оболочки и реактивное воспаление. В таком случае нарушается моторноэвакуаторная функция желчных путей, отмечается регургитация содержимого желчного пузыря, панкреатического сока в печеночные протоки. Активизированные панкреатические ферменты оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку желчного пузыря и протоков печени.

Обтурация желчного протока может формироваться в процессе задержки желчного камня в протоке, сдавления протока извне отечной поджелудочной железой при панкреатите, в условиях увеличения лимфатических узлов в области ворот печени (гастродуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, раки желудка, поджелудочной железы, толстого кишечника, лимфогранулематоз, лейкоз и др.). Холестаз вследствие обтурации общего желчного протока вызывает нарушение целостности желчных протоков при их растяжении, дистрофические изменения в гепатоцитах, клеточную инфильтрацию и фиброз печеночной ткани, что способствует возникновению инфекции в желчных путях.

КЛАССИФИКАЦИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ |

||

Острый |

Хронический (фазы): латентная; рецидивирующая; длительно текущая септическая; абсцедирующая; склерозирующая. |

Катаральный холангит. Характеризуется гиперемией и отеком слизистой желчных протоков, лейкоцитарной инфильтрацией их стенок, десквамацией эпителия. Гнойный холангит. Происходит расплавление стенок желчных ходов и образование множественных абсцессов. Дифтеритический холангит. Протекает тяжело, характеризуется образованием фибринозных пленок на стенках желчных ходов Некротический холангит. Крайне тяжелый вариант с появлением очагов некроза.

|

Триада Шарко: высокая температура, боли в правом подреберье и желтуха В тяжелых случаях к триаде Шарко могут присоединяться нарушения сознания и явления шока – в этом случае развивается симптомокомплекс, называемый пентадой Рейнолдса |

Клинические проявления хронического холангита носят стертый, но прогрессирующий характер. Заболевание характеризуется тупыми болями в правом боку слабой интенсивности, ощущением дискомфорта и распирания в эпигастрии. Желтуха при хроническом холангите развивается поздно и свидетельствует о далеко зашедших изменениях. Общие нарушения при хроническом холангите включают субфебрилитет, утомляемость, слабость.

|

|

Диагностика Лабораторно: ↑ билирубина, щелочной фосфатазы, трансаминаз, aльфа-амилазы Дуоденальное зондирование: смешанная флора при бакпосеве желчи УЗИ: расширение ЖП, структурные изменения в печени КТ/МРТ: хорошо визуализируется структура желчевыводящих путей, что позволяет выявить причину их обструкции |

Лечение АБТ – интенсивная и кратковременная подготовка к лечению. Ликвидация желчной гипертензии (декомпрессия желчных путей: папиллгосфинктеротомия, протезирование) Консервативная терапия (функциональный покой, дезинтоксикация, анальгетки, антибиотики) |

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) — эндоскопическое хирургическое вмешательство, во время которого рассекают большой дуоденальный сосочек (возвышение на слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки, на котором в кишку впадает желчный проток и проток поджелудочной железы).

Подготовка к эндоскопической папиллосфинктеротомии такая же, как к эндоскопическим исследованиям. Процедуру нужно проводить натощак, лучше всего в первой половине дня. Последний прием пищи должен быть не позже 18.00 накануне. Если пациент носит съемные зубные протезы, перед процедурой он должен их снять.

Во время предварительной консультации у врача пациент должен сообщить, какие он принимает лекарственные препараты, были ли у него те или иные аллергические реакции на лекарства.

|

|

Хирургическое вмешательство выполняют в специально оснащенной рентгенооперационной. Для проведения процедуры используют эндоскопическое оборудование и специальный инструмент — сфинктеротом. Последний представляет собой катетер (тонкую трубку), на конце которой находится режущая струна. Контроль проводят с помощью рентгеноскопической установки.

Пациента укладывают на рентгенологический стол на левый бок и погружают в состояние седации — легкого наркоза — с помощью специальных препаратов. Также на этапе премедикации вводят препараты, которые помогают заблокировать перистальтику — сокращения стенок двенадцатиперстной кишки. Во время рассечения сфинктера нужна высокая точность, и даже небольшое движение может привести к негативным последствиям. Для профилактики инфекционных осложнений могут быть введены антибиотики.

Сначала может быть проведена эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). Во время этой процедуры в желчный проток заводят тонкий катетер и вводят через него рентгеноконтрастный раствор. Он прокрашивает желчевыводящие пути и дает возможность оценить их состояние на рентгенограммах, обнаружить камни, места сужений.

Затем сфинктеротом вводят в отверстие сосочка двенадцатиперстной кишки и производят рассечение тканей с помощью натянутой струны, на которую подают электрический ток. Рассекают сфинктер — мышечный жом, при сокращении которого отверстие закрывается. Размеры разреза обычно составляют около 1–1,5 см. Это безболезненная процедура, так как в области сфинктера нет болевых нервных окончаний. Далее, при необходимости, врач может удалить камни, установить стент, произвести забор тканей для биопсии.

Зачастую эндоскопическая папиллосфинктеротомия может быть выполнена амбулаторно — после вмешательства, когда заканчивается действие седации, пациент может вернуться домой.

Стриктуры жёлчных протоков - сужение и облитерация просвета желчных путей травматического или рубцово-воспалительного генеза.

Этиология, патогенез. Выделяют три основные группы причин формирования стриктур жёлчных протоков: травматические, воспалительные и опухолевые.

Т – интраоперационные повреждения желчных путей (при тяжелом состоянии пациента, экстренности операции, кровотечении в брюшную полость, присутствии сильного отека и гноя в зоне операционного вмешательства, наличии ожирения и т. д.), при холецистэктомии, эндоскопических манипуляциях, резекции желудка, трансплантации и резекции печени. К этой же группе относят рубцовые сужения.

О - при раке внепеченочных желчных путей, раке желчного пузыря, метастатических поражениях ворот печени и гепатодуоденальной связки. В редких случаях стриктуры жёлчных протоков бывают обусловлены врожденными анатомическими аномалиями желчных путей, проведением лучевой терапии.

Наличие стриктуры вызывает расширение и утолщение стенок желчных протоков, расположенных выше места сужения. Желчь в закупоренных протоках застаивается, становится вязкой, легко инфицируется, что создает условия для образования желчных камней. Длительное нарушение оттока желчи из печени при нераспознанной и неустраненной обструкции способствует развитию вторичного билиарного цирроза печени и портальной гипертензии.

Классификация.

По уровню поражения протоков — высокие стриктуры; низкие стриктуры.

По степени сужения протоков — полные стриктуры; неполные стриктуры.

По протяженности поражения протоков — ограниченные стриктуры до 1 см; распространенные стриктуры от 1 до 3 см; субтотальные стриктуры более 3 см; тотальное поражение внепеченочных желчных протоков.

По клиническому течению — с наружным желчным свищом; с желтухой; с холангитом; с печеночной и почечной недостаточностью; с билиарным циррозом печени и портальной гипертензией.

Симптомы. В случае полного пересечения холедоха клинические признаки стриктуры развиваются уже на 3-7 послеоперационные сутки: появляется боль в правых отделах живота, лихорадка, желтуха, истечение желчи, свидетельствующее о формировании наружной желчной фистулы. Отмечаются диспепсические явления - тошнота, рвота, анорексия, метеоризм; в некоторых случаях развивается кишечная непроходимость. При выделении желчи через поврежденный желчный проток в брюшную полость развивается желчный перитонит, возможно формирование подпеченочного абсцесса.

При перевязке или пережатии холедоха возникают явления нарастающей холестатической желтухи и холангита с лихорадкой, ознобами, болями в эпигастрии, обесцвечиванием кала и потемнением мочи, кожным зудом. При частичной стриктуре жёлчного протока признаки холангита и желтухи развиваются в течение нескольких месяцев, имеют более легкое течение, напоминающее ОРВИ.

Диагностика. Лабораторно: повышением уровня билирубина, трансаминаз, активности щелочной фосфатазы. УЗИ: выраженность и уровень обструкции. Сцинтиграфия гепатобилиарной системы: обнаружение истечения желчи. МРТ желчевыводящих путей: локализация, степень, протяженность стриктуры, развитие вторичных осложнений.

|

Лечение: хирургическое, малоинвазивное – балонная дилатация, стентирование. При невозможности – реконструктивные операции (холедохоеюанастомоз или гепатоеюанастомоз – м/ду холедохом или печеночным протоком и петлей тонкой кишки). Возможно дренирование ЖП, а затем уже реконструкция. |

Желчнокаменная болезнь - заболевание гепатобилиарной системы, обусловленное нарушением обмена холестерина и билирубина и характеризующееся образованием камней в желчном пузыре и желчных протоках.

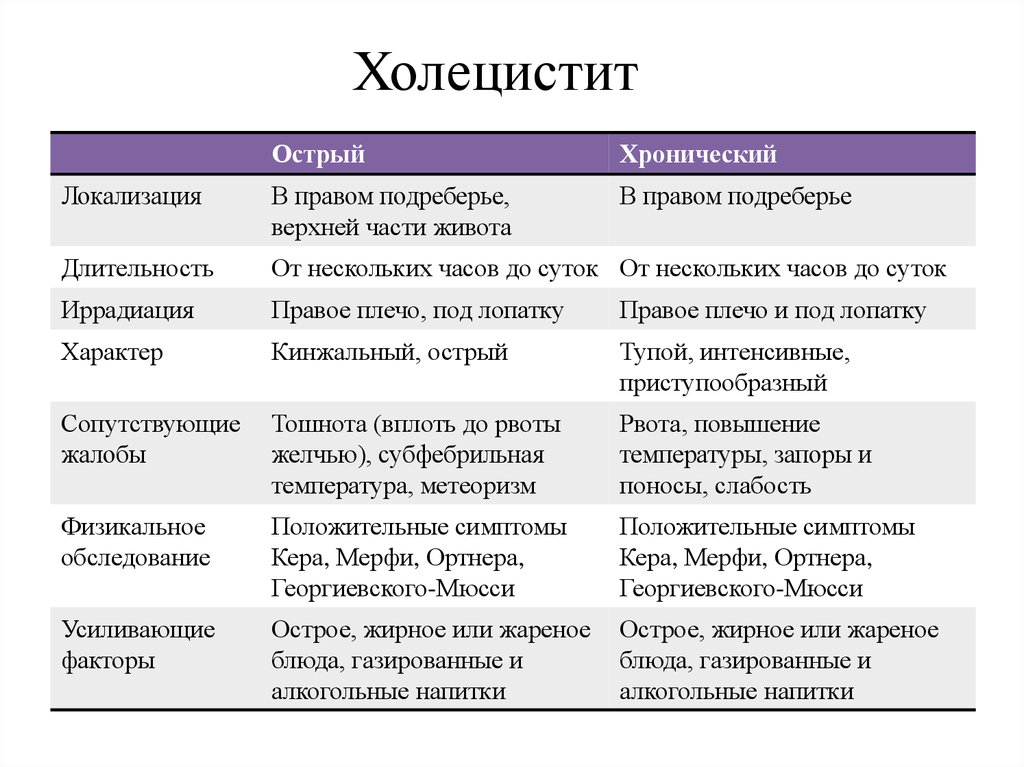

О стрый

холецистит —

воспаление желчного пузыря,

характеризующееся внезапно возникающим

нарушением движения желчи в результате

блокады ее оттока

стрый

холецистит —

воспаление желчного пузыря,

характеризующееся внезапно возникающим

нарушением движения желчи в результате

блокады ее оттока

Хронический холецистит – это длительное, вялотекущее воспаление в области стенок и шейки желчного пузыря, приводящее к нарушению выделения желчи в просвет тонкой кишки и нарушающее нормальное пищеварение.

Калькулезный. В полости органа обнаруживаются конкременты. На долю калькулезного холецистита приходится до 90% всех случаев болезни. Может сопровождаться интенсивной симптоматикой с приступами желчной колики или продолжительное время протекать бессимптомно.

Некалькулезный (бескаменный). Составляет 10% от всех холециститов. Характеризуется отсутствием конкрементов в просвете органа, благоприятным течением и редкими обострениями, обычно связанными с алиментарными погрешностями.

Острым. Сопровождается выраженными признаками воспаления с бурным началом, яркой симптоматикой и явлениями интоксикации. Боль, как правило, интенсивная, носит волнообразный характер.

Хронический. Проявляется постепенным медленным течением без выраженных симптомов. Болевой синдром может отсутствовать или иметь ноющий, слабоинтенсивный характер.

Легкая. Характеризуется слабоинтенсивным болевым синдромом продолжительностью 10-20 мин, который купируется самостоятельно. Нарушения пищеварения выявляются редко. Обострение возникает 1-2 раза в год, продолжается не более 2 недель. Функция других органов (печени, поджелудочной железы) не изменена.

Средней тяжести. Болезненные ощущения стойкие с выраженными диспепсическими нарушениями. Обострения развиваются чаще 3 раз в год, длятся более 3-4 недель. Отмечаются изменения в работе печени (повышение АЛТ, АСТ, билирубина).

Тяжелая. Сопровождается резко выраженным болевым и диспепсическим синдромами. Обострения частые (чаще 1 раза в месяц), продолжительные (более 4 недель). Консервативное лечение не обеспечивает существенного улучшения самочувствия. Функция соседних органов нарушена (гепатит, панкреатит).

Рецидивирующее течение. Проявляется периодами обострения и полной ремиссией, во время которой проявления холецистита отсутствуют.

Монотонное течение. Типичным признаком является отсутствие ремиссий. Пациенты жалуются на постоянные болезненные ощущения, дискомфорт в правых отделах живота, расстройство стула, тошноту.

Перемежающееся течение. На фоне постоянных слабовыраженных проявлений холецистита периодически возникают обострения разной степени тяжести с явлениями интоксикации и желчной коликой

ЛЕЧЕНИЕ |

|

Консервативное |

Хирургическое |

|

Удаление желчного пузыря осуществляют при запущенных холециститах, неэффективности консервативных методов лечения, калькулезной форме заболевания. Широкое применение нашли две техники удаления органа: открытая и лапароскопическая холецистэктомия. Открытую операцию выполняют при осложненных формах, наличии механической желтухи и ожирении.

Видеолапароскопическая холецистэктомия является современной малотравматичной методикой, использование которой позволяет снизить риск послеоперационных осложнений, сократить реабилитационный период. При наличии конкрементов возможно нехирургическое дробление камней с помощью экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии.

|

Механическая желтуха — желтушный синдром, связанный с нарушением выделения конъюгированного билирубина в просвет кишечника.

Этиология и патогенез. Подпеченочный холестаз — полиэтиологическое синдромальное состояние, вызванное нарушением оттока желчи из печени.

Аномалии развития – атрезия, кисты, дивертикулы, гипоплазия ЖП.

Невоспалительная патология желчных путей – холангиолитиаз, обтурация фатерового сосочка, , стриктуры, сдавливания.

Воспалительные процессы – холангит, холецистит, панкреатит, папиллит.

Объемные образования – рак головки поджелудочной железы, рак фатерового сосочка, рак печеночных протоков и холедоха, лимфомы.

У некоторых пациентов причиной подпеченочной желтухи становятся паразитарные заболевания – желчные ходы могут сдавливаться извне эхинококковыми и альвеококковыми кистами, а попадание гельминтов в просвет протоков приводит к механической обтурации. Крайне редко холестаз развивается из-за сдавления большого дуоденального соска при отеке поджелудочной железы или его закупорке слизистой пробкой, желчной «замазкой».

Пусковым моментом развития механической желтухи является застой желчи. При холестазе наблюдается обратное всасывание связанного билирубина в лимфатическую систему, а затем в кровоток через стенки желчных ходов, сообщения между желчными капиллярами и перисинусоидальными пространствами. В результате в крови повышается содержание прямого билирубина, холестерина, возникает холемия, кожа и слизистые приобретают желтый цвет, окрашиваясь желчными пигментами.

За счет выделения водорастворимого конъюгированного билирубина почками моча приобретает характерную темную окраску («цвет пива»), в ней появляются желчные кислоты. Застой усугубляется внутрипеченочной желчной гипертензией. При достижении уровня 270 мм вод. ст. желчные капилляры расширяются, их стенки повреждаются, что способствует попаданию компонентов желчи непосредственно в кровоток. Вторичное поражение гепатоцитов сопровождается нарушением захвата и конъюгации непрямого билирубина, что приводит к увеличению его уровня в плазме. Поскольку при полной механической обтурации желчь не поступает в кишечник и не подвергается дальнейшей трансформации, в кале и моче не определяется уробилин. Из-за отсутствия стеркобилина стул становится обесцвеченным.

Симптомы. Основными признаками заболевания являются интенсивное желтое окрашивание кожных покровов, слизистых и склер, тупые, постепенно усиливающиеся боли в правом подреберье и эпигастральной области, диспепсические расстройства. Патогномоничный симптом механической обструкции желчевыводящих протоков — обесцвечивание кала, сочетающееся с темной окраской мочи. У большинства больных развивается сильный кожный зуд, который не поддается медикаментозной терапии.

Диагностика

Биохимический анализ крови. Основной признак – значительное (в несколько раз) повышения уровня прямого билирубина. Также при желтухе наблюдается возрастание показателей щелочной фосфатазы и холестерина, что указывает на синдром холестаза. Иногда отмечается увеличение печеночных трансаминаз, альдолазы, лецитина, липопротеинов.

УЗИ печени и желчного пузыря. Ультразвуковое исследование позволяет обнаружить структурные изменения печеночной паренхимы (повышение или снижение эхогенности ткани), утолщение стенки желчного пузыря, дилатацию протоков. При сонографии определяют конкременты, которые вызывают механический блок выделения желчи в кишечник.

МСКТ органов брюшной полости. При помощи послойного исследования тонкими срезами (0,625 мм) с последующим трехфазным контрастным усилением визуализируют взаимное расположение и размеры печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. Компьютерная томография дает возможность выявить камни и новообразования, вызывающие развитие желтухи.

Ретроградная холангиопанкреатография. Внутривенное контрастирование желчевыводящих протоков проводится для обнаружения конкрементов, которые на холангиограмме представлены в виде теней.