3 курс / Топографическая анатомия и оперативная хирургия / Оперативная_хирургия_и_топографическая_анатомия_Кованов_В_В_

.pdf

рентгеноконтрастных |

или |

лекарственных |

рас |

укреплением ее в просвете вены при помощи |

|||||||

творов в систему воротной вены. |

|

|

лигатуры и перевязка периферического отрезка |

||||||||

Отступя на 3—4 см выше пупка, рассекают |

сосуда. Осложнения: возможность |

перфорации |

|||||||||

переднюю брюшную |

стенку по |

средней |

линии |

вены в области ворот печени, расслоение ее |

|||||||

на протяжении 4—5 см. По вскрытии белой |

стенки. |

|

|

|

|

||||||

линии обнаруживают в предбрюшинной клет |

Резекция печени. Различают атипичные (кра |

||||||||||

чатке пупочную вену и пересекают ее в попе |

евая, клиновидная, поперечная) и типичные |

||||||||||

речном |

направлении, |

предварительно |

захватив |

(анатомическая) |

резекции |

печени. |

К |

краевой |

|||

ее центральный конец зажимом. Производят |

и клиновидной резекции прибегают при необ |

||||||||||

бужирование просвета вены |

мочеточниковым |

ходимости удаления периферических |

участков |

||||||||

катетером № 6 или металлическим бужом диа |

печени. Печень сдавливают пальцами по линии |

||||||||||

метром 0,4—0,5 см, который вводят в просвет |

предполагаемого разреза, прошивают через всю |

||||||||||

вены и направляют к воротам печени под углом |

толщу печеночным швом, а подлежащий уда |

||||||||||

45°. Препятствие, ощущаемое перед входом в |

лению участок ткани иссекают. Перевязку со |

||||||||||

воротную вену, должно быть осторожно пре |

судов и желчных протоков производят непо |

||||||||||

одолено. |

Заключительный |

этап операции — |

средственно в ране. |

|

|

|

|||||

введение |

полиэтиленовой дренажной |

трубки с |

Клиновидная |

резекция |

может быть |

выпол- |

|||||

239.

Двуствольный |

искусственный задний |

проход |

(этапы |

операции). |

а— соединение |

колен сигмовидной ободочной кишки |

между |

собой (образование „двустволки"); края разреза кожи соеди |

|

нены узловыми швами с краями разреза париетальной брюшины; фиксация стенки кишки к париетальной брюшине узловыми швами; б — кишка вскрыта: видны отверстия приводящего (справа) и отводящего (слева) колен и разделяющая их „шпора" (1).

240.

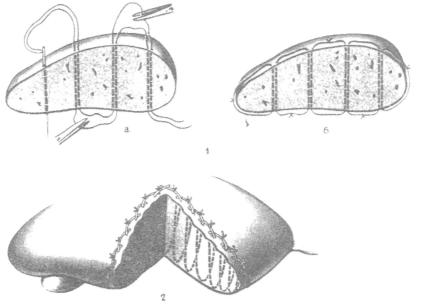

Методы наложения печеночного шва.

I —гемостатический шов Кузнецова — Пенского; а — наложение двойного шва; б — швы завязаны на верхней и нижней поверхностях; 2 — шов Оппеля.

359

нена двумя способами: с предварительной пере |

не отличается от других видов анастомозов. |

|||||||||||||||||||||

вязкой сосудов и без нее. В первом случае в |

Петлю тощей кишки при позадиободочном со |

|||||||||||||||||||||

операционную рану выводят край печени, под |

устье, проведенную через брыжейку поперечной |

|||||||||||||||||||||

лежащий резекции, и тупой иглой прошивают |

ободочной кишки и желудочно-ободочную связ |

|||||||||||||||||||||

его по границе предполагаемого пересечения |

ку, соединяют с желчным пузырем. Обязателен |

|||||||||||||||||||||

ткани (в форме клина), после чего участок |

дополнительный |

энтероэнтероанастомоз |

для |

|||||||||||||||||||

печеночной ткани отсекают, а края раны сбли |

предотвращения |

заброса |

кишечного |

|

содержи |

|||||||||||||||||

жают и сшивают рядом матрацных швов. При |

мого в желчный пузырь. С этой же целью ана |

|||||||||||||||||||||

резекции без предварительной перевязки сосу |

стомоз желчного пузыря часто накладывают с |

|||||||||||||||||||||

дов ткань печени временно сдавливают паль |

изолированной V-образным анастомозом пет |

|||||||||||||||||||||

цами в пределах намеченной резекции и кли |

лей тощей кишки. Операция широко применя |

|||||||||||||||||||||

новидно иссекают. Зияющие сосуды захваты |

ется как паллиативное вмешательство при не |

|||||||||||||||||||||

вают зажимами и перевязывают. Раневые по |

операбельном раке головки поджелудочной же |

|||||||||||||||||||||

верхности сближают и сшивают узловыми кет- |

лезы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

гутовыми |

швами |

с |

одновременной |

фиксацией |

|

Холецистодуоденостомия — наложение |

ана |

|||||||||||||||

по линии швов сальника на ножке. |

|

|

|

стомоза желчного пузыря с двенадцатиперст |

||||||||||||||||||

Атипичные резекции должны выполняться с |

ной кишкой. Анастомоз накладывают с по |

|||||||||||||||||||||

учетом внутриорганной |

архитектоники |

|

сосудов |

мощью |

двухэтажного узлового |

шва — внутрен |

||||||||||||||||

и желчных протоков печени. |

|

|

|

|

ним кетгутовым и наружным шелковым. |

|

||||||||||||||||

При атипичных краевых, клиновидных или |

|

Холецистэктомия — удаление |

желчного |

пу |

||||||||||||||||||

поперечных резекциях основным моментом яв |

зыря. Операцию можно осуществлять двояким |

|||||||||||||||||||||

ляется шов печени. Шов следует накладывать |

путем: производить выделение желчного пузыря |

|||||||||||||||||||||

параллельно междолевой щели, отступя на 1,0— |

от дна или от шейки. Последний способ позво |

|||||||||||||||||||||

1,5 см в сторону от удаляемой части. |

|

|

ляет исключить возможность смещения камня |

|||||||||||||||||||

Типичные анатомические резекции |

произво |

из пузыря в общий желчный проток. Техниче |

||||||||||||||||||||

дятся с учетом внутриорганной структуры пе |

ски выделение пузыря от шейки сложнее, чем |

|||||||||||||||||||||

чени. При этом предварительно перевязывают |

выделение от |

дна. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

элементы |

глиссоновой |

ножки |

и |

печеночные |

|

Хирургические вмешательства на желчевы- |

||||||||||||||||

вены удаляемой части. Различают сегментар |

водящих протоках следующие: 1) вскрытие |

|||||||||||||||||||||

ные резекции печени, резекцию правой и левой |

желчных протоков с последующим наложением |

|||||||||||||||||||||

половин печени |

(правосторонняя |

и левосторон |

глухого |

шва |

или |

дренажа — холангиотомия; |

||||||||||||||||

няя гемигепатэктомия), резекцию доли печени |

2) |

наложение |

соустья |

между общим |

желчным |

|||||||||||||||||

(лобэктомия). |

|

|

|

|

|

|

|

|

протоком и двенадцатиперстной или тощей |

|||||||||||||

Холецистотомия — вскрытие просвета |

желч |

кишкой — холедоходуодено- |

или |

холедохое- |

||||||||||||||||||

ного пузыря, удаление камней и зашивание |

юноанастомоз; |

3) |

резекция |

желчного |

протока; |

|||||||||||||||||

стенки Пузыря наглухо. Выполняется редко, |

4) |

реконструктивные |

операции. |

|

|

|

|

|||||||||||||||

главным образом в случаях обнаружения каль- |

|

В группе операций по созданию портокаваль- |

||||||||||||||||||||

кулезного холецистита как сопутствующего за |

ных сосудистых анастомозов применяют спле- |

|||||||||||||||||||||

болевания при операции, производимой по дру |

норенальный венозный анастомоз, прямой пор- |

|||||||||||||||||||||

гому поводу. Одним из обязательных условий |

токавальный, мезентерико-кавальный и другие |

|||||||||||||||||||||

при этом должна быть абсолютная проходи |

виды анастомозов. Спленоренальный |

анастомоз |

||||||||||||||||||||

мость всех желчных |

протоков. |

|

|

|

|

накладывают между селезеночной и левой по |

||||||||||||||||

Холецистостомия — наружное |

дренирование |

чечной венами конец в бок с предварительным |

||||||||||||||||||||

желчного пузыря. Производится по поводу |

удалением селезенки или бок в бок с сохране |

|||||||||||||||||||||

острого |

холецистита |

у |

ослабленных |

больных |

нием ее. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

с тяжелыми |

сопутствующими |

заболеваниями, |

|

Прямой портокавальный |

анастомоз |

наклады |

||||||||||||||||

создающими повышенный риск при удалении |

вают между воротной и нижней полой венами. |

|||||||||||||||||||||

желчного пузыря, или при наличии в области |

Рассекают брюшину в области печеночно-две- |

|||||||||||||||||||||

шейки желчного пузыря обширного плотного |

надцатиперстной связки и париетального брю |

|||||||||||||||||||||

инфильтрата, |

делающего невозможным |

выпол |

шинного листка над нижней полой веной, мо |

|||||||||||||||||||

нение холецистэктомии. |

|

|

|

|

|

билизуют ту и другую вены и накладывают |

||||||||||||||||

Различают |

холецистостомию |

|

«вплотную», |

анастомоз между ними по типу бок в бок. |

||||||||||||||||||

когда дно желчного пузыря подшивают к брюш |

|

Оментопексия (подшивание и фиксация саль |

||||||||||||||||||||

ной стенке, и холецистостомию «на протяже |

ника) чаще производится как оментогепато- |

|||||||||||||||||||||

нии», когда в просвет желчного пузыря вводят |

диафрагмопексия |

и |

|

оменторенопексия. |

При |

|||||||||||||||||

трубку, а пространство между передней брюш |

синдроме портальной гипертензии оментопексия |

|||||||||||||||||||||

ной стенкой, дном желчного пузыря и трубкой |

должна дополнять любую операцию. Варианты |

|||||||||||||||||||||

отграничивают |

тампонами. |

|

|

|

|

оментопексии |

зависят |

от |

размера |

|

сальника. |

|||||||||||

Холецистоеюностомия |

по технике |

наложения |

Если сальник |

не |

изменен |

и |

имеет достаточные |

|||||||||||||||

360

размеры, целесообразно, разделив его на две |

эндотрахеальный |

наркоз. Доступ — косой раз |

|||||||||||||||

части, подшить правую часть к печени, а ле |

рез в правом |

подреберье. |

|

|

|

|

|||||||||||

вую — к передней брюшной стенке или правой |

В операционную рану выводят дно желчного |

||||||||||||||||

частью окутать нижнюю полую вену и декапсу- |

пузыря и накладывают широкий |

(до 1 см в диа |

|||||||||||||||

лированную почку, а левую часть подшить к |

метре) серо-серозный кисетный шелковый шов. |

||||||||||||||||

печени. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Толстой иглой пунктируют полость пузыря. |

||||||||

Операции на большом сосочке двенадцати |

После опорожнения пузыря дно его через мес |

||||||||||||||||

перстной кишки производят при непроходимос |

то прокола вскрывают скальпелем или ножни |

||||||||||||||||

ти терминальных отделов общего желчного |

цами, извлекают камни и убеждаются в полном |

||||||||||||||||

протока, стенозе или опухоли сосочка, заболе |

опорожнении |

желчного |

пузыря. |

|

|

||||||||||||

ваниях поджелудочной |

железы, |

сопровождаю |

Через отверстие в области дна в полость |

||||||||||||||

щихся сдавлением устья ее протока. Эти опе |

желчного пузыря вводят дренажную трубку с |

||||||||||||||||

рации чаще сочетаются с одновременными вме |

2—3 боковыми отверстиями. Завязывая ранее |

||||||||||||||||

шательствами на желчном пузыре, желчных |

наложенный |

кисетный |

шов, |

трубку |

укрепляют |

||||||||||||

протоках |

или |

поджелудочной |

железе. |

|

в пузыре. Вторым кисетным швом погружают |

||||||||||||

Для удаления конкрементов из устья общего |

первый кисетный шов. Отступя на 0,5 см от |

||||||||||||||||

желчного протока производят папиллосфинкте- |

второго кисетного шва, серозную оболочку пу |

||||||||||||||||

ротомию — рассечение |

сжимателя |

|

ампулы |

зыря подшивают отдельными узловыми швами |

|||||||||||||

большого |

сосочка |

двенадцатиперстной |

кишки |

вначале к |

брюшине, |

а |

затем |

к |

апоневрозу. |

||||||||

и образование внутреннего соустья между об |

К коже пузырь подшивать нельзя: образуется |

||||||||||||||||

щим желчным протоком и двенадцатиперстной |

постоянный губовидный свищ. С удалением |

||||||||||||||||

кишкой |

(трансдуоденальная |

холедоходуодено- |

дренажа свищ закрывается самостоятельно при |

||||||||||||||

стомия). |

|

|

|

|

|

|

|

|

условии, если общий желчный проток проходим |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

для оттока |

желчи |

в кишку. |

|

|

|

|||

Техника |

операций |

на желчном |

пузыре |

|

Холецистэктомия |

|

|

|

|

|

|

||||||

Холецистостомия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

П о к а з а н и я : |

хронический рецидивирующий |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

П о к а з а н и я : острый |

холецистит; |

невозмож |

холецистит |

|

(калькулезный |

и |

бескаменный), |

||||||||||

ность удаления желчного пузыря у ослаблен |

флегмона, гангрена, прободение и рак желчного |

||||||||||||||||

ных больных; не устранимая другими путями |

пузыря. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

обтурационная |

желтуха. |

|

|

|

|

|

Положение больного на спине с валиком под |

||||||||||

Положение |

больного |

на |

спине |

с |

валиком |

ней. Обезболивание — эндотрахеальный наркоз. |

|||||||||||

под ней на уровне XII ребра. Обезболивание — |

Доступ — косой |

разрез |

в |

правом |

подреберье |

||||||||||||

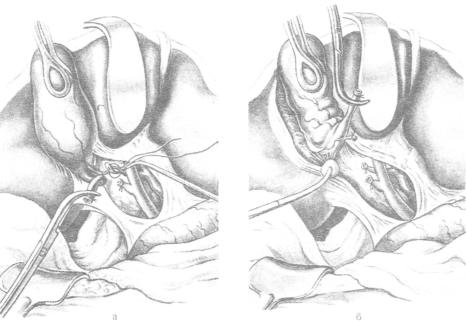

241.

Холецистэктомия. Уда ление желчного пузыря от шейки.

а — пузырный проток пе ревязан и пересечен; нало жение лигатуры на пузыр ную артерию. Передний листок печеночно-двенад- цатиперстной связки рас сечен: видны общий пече ночный и общий желчный протоки, правая ветвь соб ственной печеночной арте рии: б — брюшина по краям ложа желчного пу зыря и пузырная артерия рассечены, пузырь выделя ют тупо с помощью тупфера.

361

параллельно |

реберной |

дуге |

(по |

Федорову |

или |

ниях — холангиоманометрию |

или |

дебитомет- |

|||||||

Кохеру). |

|

|

|

|

|

|

|

рию. Если нет указаний на наличие камней в |

|||||||

Холецистэктомия от шейки (рис. 241). Вы |

желчных протоках и сужения терминального |

||||||||||||||

деление пузырного протока и пузырной арте |

отдела общего желчного протока, катетер или |

||||||||||||||

рии. После предварительного осмотра, пальпа |

канюлю удаляют, пузырный проток перевязы |

||||||||||||||

ции пузыря и элементов печеночно-двенадцати- |

вают шелковой лигатурой отступя на 0,5 см от |

||||||||||||||

перстной связки (желчные пути, воротная вена, |

места его впадения в общий |

желчный проток |

|||||||||||||

печеночная артерия), а в случае необходимос |

и пересекают |

между лигатурами. |

|

|

|||||||||||

ти — пункции и опорожнения пузыря рассека |

Перевязка |

пузырного |

протока |

непосредствен |

|||||||||||

ют брюшину, покрывающую спереди печеночно- |

но у места впадения в общий желчный проток |

||||||||||||||

двенадцатиперстную |

связку. |

|

|

|

недопустима ввиду возможности сужения про |

||||||||||

Раздвигают клетчатку, выделяют место впа |

света последнего. Оставление чрезмерно длин |

||||||||||||||

дения пузырного протока в общий желчный |

ной культи пузырного протока может вести к |

||||||||||||||

проток. Выше места впадения пузырного про |

его расширению и образованию в нем камней. |

||||||||||||||

тока отыскивают и выделяют a. cystica, отхо |

Выделение и удаление желчного пузыря. |

||||||||||||||

дящую, как правило, от правой печеночной |

Разрез брюшинного листка печеночно-двенад- |

||||||||||||||

артерии. |

Пузырную |

|

артерию |

перевязывают |

цатиперстной связки продолжают в виде двух |

||||||||||

двумя шелковыми лигатурами и пересекают |

полуовалов вокруг желчного пузыря. Каждый |

||||||||||||||

между ними. Выделяют пузырный проток, ко |

из лоскутов отсепаровывают, вылущивают пу |

||||||||||||||

торый до удаления желчного пузыря обычно |

зырь тупым и острым путями и удаляют. Про |

||||||||||||||

используют для интраоперационной холангио- |

изводят тщательный гемостаз. Листки серозной |

||||||||||||||

графии. С этой целью пузырный проток пере |

оболочки над пузырным ложем и вдоль пече- |

||||||||||||||

вязывают вблизи шейки пузыря, вторую лига |

ночно-двенадцатиперстной связки, рассеченные |

||||||||||||||

туру подводят под проток и не завязывают. |

при выделении пузыря, сшивают узловыми кет- |

||||||||||||||

Ножницами надсекают пузырный проток ниже |

гутовыми швами. К ложу пузыря и отверстию |

||||||||||||||

наложенной лигатуры, в пузырный и общий |

сальниковой сумки подводят резиновый дренаж |

||||||||||||||

желчный протоки вводят тонкий полиэтилено |

и марлевые тампоны (по показаниям). |

||||||||||||||

вый катетер или специальную канюлю, которую |

Холецистэктомия от дна (рис. 242). Рассе |

||||||||||||||

фиксируют |

предварительно |

подведенной |

лига |

кают брюшинный листок, покрывающий желч |

|||||||||||

турой. Производят |

холангиографию водораст |

ный пузырь, по направлению от дна к шейке. |

|||||||||||||

воримым |

контрастным |

веществом, при показа- |

Ножницами с закрытыми браншами или зондом |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Кохера брюшину |

тупо сдвигают |

с |

пузыря (со |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

блюдать осторожность, чтобы не вскрыть про |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

свет пузыря и тем самым не инфицировать |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

брюшную полость). |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Пузырь в области дна захватывают оконча- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

тым зажимом Люэра и подтягивают вверх. По |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

сле выделения желчного пузыря из его ложа |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

пузырную артерию пересекают между двумя |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

лигатурами. Накладывают лигатуру на пузыр |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ный проток, ниже которой его вскрывают и |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

производят |

интраоперационную |

|

холангиогра |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

фию, после чего удаляют желчный пузырь. |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Культю пузырного протока после ее перевязки |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

надежной лигатурой погружают в рассеченную |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

печеночно-двенадцатиперстную связку и пери- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

тонизируют. Ушивают ложе желчного пузыря. |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Подводят дренаж к пузырному ложу и ушивают |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

рану передней брюшной |

стенки. |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Холедохотомия |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

П о к а з а н и я : |

камни, |

сужения |

общего желч |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ного протока, гнойный холангит, наличие па |

|||||||

242. |

|

|

|

|

|

|

|

разитов в протоках. |

|

|

|

|

|||

Холецистэктомия. Удаление желчного пузыря от дна |

Положение больного на спине с приподнятым |

||||||||||||||

нижним отделом грудной клетки. Обезболива |

|||||||||||||||

к шейке. Показаны одновременно два момента: пере |

|||||||||||||||

вязка пузырной артерии и перитонизация ложа |

ние — эндотрахеальный наркоз. Доступ, как при |

||||||||||||||

пузыря. |

|

|

|

|

|

|

|

холецистэктомии. |

|

|

|

|

|

||

362

|

В печеночно-двенадцатиперстной связке на |

должно быть минимальным и щадящим. Про |

||||||||||||||||||||||||||

ходят общий желчный проток, пользуясь паль |

изводят широкую тампонаду сальниковой сумки |

|||||||||||||||||||||||||||

пацией, препаровкой его, а иногда пробной |

с помощью 5—6 марлевых тампонов, подводят |

|||||||||||||||||||||||||||

пункцией. |

Отгораживают |

операционное |

поле |

резиновые дренажи. Для изоляции от свобод |

||||||||||||||||||||||||

марлевыми салфетками. На переднюю стенку |

ной брюшной полости края желудочно-ободоч- |

|||||||||||||||||||||||||||

протока накладывают две шелковые держалки, |

ной связки подшивают к передней брюшной |

|||||||||||||||||||||||||||

отступя на 1 см дистальнее места впадения |

стенке. В ряде случаев лучшее дренирование |

|||||||||||||||||||||||||||

пузырного протока, и между ними продольно |

ложа |

поджелудочной |

железы |

обеспечивается |

||||||||||||||||||||||||

рассекают общий желчный проток на протя |

путем введения дренажей и тампонов через |

|||||||||||||||||||||||||||

жении 1—2 см. После ревизии желчных и пе |

контрапертуру в поясничной области. Иногда |

|||||||||||||||||||||||||||

ченочных протоков и выполнения необходимых |

одновременно |

с |

дренированием |

сальниковой |

||||||||||||||||||||||||

манипуляций (удаление камня и др.) проверяют |

сумки применяют наружное дренирование вне- |

|||||||||||||||||||||||||||

проходимость протока в проксимальном и ди- |

печеночных желчных путей, а при наличии де |

|||||||||||||||||||||||||||

стальном направлениях путем зондирования пу- |

структивного |

холецистита |

одновременно произ |

|||||||||||||||||||||||||

говчатым зондом и с помощью интраопераци- |

водят и |

холецистэктомию. |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

онной холангиографии. Операцию чаще всего |

|

Операция при опухолях поджелудочной же |

||||||||||||||||||||||||||

заканчивают |

наружным |

дренированием |

общего |

лезы. При раке головки, периампулярной час |

||||||||||||||||||||||||

желчного |

протока |

(дренаж |

Вишневского |

или |

ти общего желчного протока и большого со |

|||||||||||||||||||||||

Т-образный дренаж Кера). Разрез протока про- |

сочка |

двенадцатиперстной |

кишки |

радикальной |

||||||||||||||||||||||||

ксимальнее дренажа зашивают узловыми кет- |

операцией является панкреатодуоденальная ре |

|||||||||||||||||||||||||||

гутовыми швами. Дренаж фиксируют кетгуто- |

зекция, |

паллиативной — наложение |

анастомоза |

|||||||||||||||||||||||||

вой лигатурой к печеночно-двенадцатиперстной |

между внепеченочными желчными путями или |

|||||||||||||||||||||||||||

связке. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

желчным пузырем и двенадцатиперстной, тощей |

|||||||||||||

|

Разрез желчного протока можно зашить на |

кишкой |

или |

желудком. |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

глухо только при отсутствии инфекции и при |

|

Панкреатодуоденальная |

резекция включает: |

|||||||||||||||||||||||||

полной |

уверенности |

в |

его |

проходимости. |

1) |

мобилизацию |

двенадцатиперстной |

кишки, |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

головки поджелудочной железы и дистальной |

||||||||||||

Операции |

на |

поджелудочной железе |

|

|

|

части |

желудка по |

малой |

и большой |

кривизне; |

||||||||||||||||||

После вскрытия брюшной полости к железе |

2) пересечение общего желчного протока и |

|||||||||||||||||||||||||||

двенадцатиперстной кишки; 3) удаление в од |

||||||||||||||||||||||||||||

можно |

подойти |

|

тремя |

|

путями |

(рис. |

|

243). |

ном |

блоке |

|

головки |

поджелудочной |

железы, |

||||||||||||||

1. Через желудочно-ободочную связку, для чего |

части |

желудка и |

начальной части |

двенадцати- |

||||||||||||||||||||||||

ее |

рассекают |

в |

бессосудистом участке, |

ближе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

к большой кривизне желудка. Проникнув в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

сальниковую сумку, отодвигают желудок квер |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

ху, а поперечную ободочную кишку с ее бры |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

жейкой — книзу. Этот доступ наиболее удобен. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

2. Через брыжейку поперечной ободочной киш |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

ки. Этот доступ применяется при невозмож |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

ности |

выполнения |

других |

доступов, |

а |

также |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

при операциях внутреннего дренирования кист |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

поджелудочной |

железы |

|

(цистоеюностомия). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

3. Путем отделения большого сальника от по |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

перечной ободочной кишки. Кроме того, при |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

меняется доступ через малый сальник путем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

рассечения печеночно-желудочной связки меж |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

ду нижним краем печени и малой кривизной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

желудка. Доступ удобен при опущенном же |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

лудке и прощупывании железы через связки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

желудка выше его малой кривизны. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

Цель |

операций |

при |

|

остром |

панкреатите: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

1) |

прекращение |

активации |

ферментов |

и даль |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

нейшего |

разрушения |

поджелудочной |

|

железы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

путем |

создания |

условий |

для хорошего |

оттока |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

ее |

секрета; |

2) |

создание |

широкого |

канала |

для |

243. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

беспрепятственного |

|

отхождения |

секвестриро |

Доступы |

к |

поджелудочной железе |

(схема). |

|||||||||||||||||||||

вавшихся участков |

железы; |

3) ликвидация |

вос |

|||||||||||||||||||||||||

i — через желудочно-ободочную связку; 2 |

— через брыжей |

|||||||||||||||||||||||||||

палительного процесса в желчных путях. Вме |

||||||||||||||||||||||||||||

ку |

поперечной |

|

ободочной |

кишки; 3 — путем |

отделения |

|||||||||||||||||||||||

шательство |

на |

самой |

поджелудочной |

|

железе |

большого сальника от поперечной |

ободочной |

кишки. |

||||||||||||||||||||

363

перстной |

кишки; |

|

4) |

|

наложение |

анастомоза |

дает образование |

послеоперационных |

сращений. |

|||||||||||||

между общим желчным протоком, культей же |

Катетеризация правой желудочно-сальнико- |

|||||||||||||||||||||

лезы и тощей кишкой, остающейся частью же |

вой артерии. В большом сальнике, вблизи при |

|||||||||||||||||||||

лудка и тощей кишкой; наложение межкишеч |

вратника, выделяют ствол правой желудочно- |

|||||||||||||||||||||

ного анастомоза. Эта операция является трав |

сальниковой артерии. В ее просвет в централь |

|||||||||||||||||||||

матичной и |

сложной. |

|

|

|

|

|

|

ном направлении вводят полиэтиленовый кате |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тер |

диаметром 1 |

мм, |

конец которого |

доводят |

|||||

Техника |

операций |

|

на |

поджелудочной |

железе |

до |

гастродуоденальной |

артерии. Перевязывают |

||||||||||||||

при остром панкреатите |

|

|

|

|

|

эту артерию на уровне отхождения ее от пече |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ночной артерии (правильность положения ка |

|||||||||

П о к а з а н и я : |

острый |

деструктивный |

панкре |

тетера |

контролируется |

введением |

|

в |

катетер |

|||||||||||||

атит |

с явлениями |

перитонита. |

|

|

|

|

2—3 мл индигокармина, изменяющего окраску |

|||||||||||||||

Положение больного на спине. Обезболива |

органа). Дистальный конец катетера выводят |

|||||||||||||||||||||

ние — эндотрахеальный наркоз. Доступ — верх |

через кожную рану. Через катетер вводят раз |

|||||||||||||||||||||

няя |

срединная |

лапаротомия. |

сумки. |

|

|

личные |

лекарственные |

вещества |

|

(трасилол, |

||||||||||||

Дренирование |

сальниковой |

|

Ч р е з - |

контрикал |

и |

др.). |

|

|

|

|

|

|||||||||||

б р ю ш и н н ы й |

с п о с о б . |

Рассекают |

желу- |

Рану брюшной стенки ушивают послойно до |

||||||||||||||||||

дочно-ободочную связку, для чего желудок от |

тампонов. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

водят кверху, |

а |

поперечную |

ободочную киш |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

ку — книзу. Предварительно в брыжейку попе |

Операции |

на |

селезенке |

|

|

|

|

|||||||||||||||

речной ободочной кишки и печеночно-двенад- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

цатиперстную |

связку |

вводят |

0,25 % |

|

раствор |

Производятся при повреждении органа, а так |

||||||||||||||||

новокаина. Не рассекая капсулы (дополнитель |

же при патологических состояниях с вовлече |

|||||||||||||||||||||

ная |

травма |

железы |

и |

генерализация |

процесса), |

нием |

в |

процесс |

самой селезенки |

|

(болезнь |

|||||||||||

в окружающие железу ткани и под покрываю |

Верльгофа, портальная гипертензия со сплено- |

|||||||||||||||||||||

щую ее париетальную брюшину вводят 0,25 % |

мегалией |

и |

гиперспленизмом, |

эхинококкоз |

||||||||||||||||||

раствор |

новокаина |

и |

50 000 |

ЕД |

трасилола. |

и др.). Среди операций на селезенке различают |

||||||||||||||||

К поджелудочной железе, в сальниковую сум |

спленографию — наложение шва и |

спленэкто- |

||||||||||||||||||||

ку, |

рыхло |

подводят |

5—6 марлевых |

тампонов |

мию — удаление селезенки. |

|

|

|

||||||||||||||

и дренаж. Желудочно-ободочную связку заши |

При одиночных поверхностных повреждениях |

|||||||||||||||||||||

вают отдельными швами до тампонов и дрена |

органа |

накладывают |

кетгутовые |

матрацные, |

||||||||||||||||||

жа |

и подшивают |

|

к |

париетальной брюшине. |

П-образные или обвивные швы. |

|

|

|

||||||||||||||

В н е б р ю ш и н н ы й |

с п о с о б . |

Разрез ко |

При множественных глубоких разрывах се |

|||||||||||||||||||

жи ведут вдоль нижнего края XII ребра слева, |

лезенки и повреждения сосудистой ножки по |

|||||||||||||||||||||

послойно рассекают мягкие ткани поясничной |

казана |

спленэктомия. |

|

|

|

|

||||||||||||||||

области, |

расслаивают |

забрюшинную |

|

клетчатку |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

до очага поражения и подводят дренажи. Этот |

Спленэктомия |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

способ имеет преимущества перед чрезбрюшин- |

П о к а з а н и я : |

травматические |

повреждения |

|||||||||||||||||||

ным: создает отток, исключает возможность |

||||||||||||||||||||||

инфицирования |

брюшной полости, |

предупреж |

(раны, |

разрывы), |

заболевания селезенки (эхи- |

|||||||||||||||||

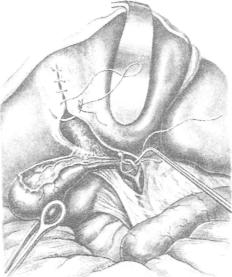

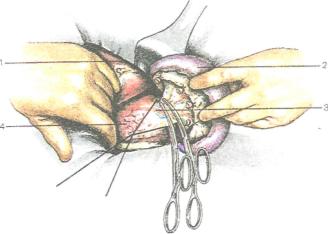

244.

Спленэктомия. Желудочно-селезеночная связ ка с короткими желудочными артериями пере сечена; наложение лигатуры на ножку селе зенки.

1 — желудок; 2 — селезенка; 3 — селезеночная арте рия; 4 — поджелудочная железа (хвостовой отдел).

364

нококкоз), |

гемолитическая |

желтуха, |

болезнь |

селезенки (рис. 244). После выведения селезен |

||||||||

Верльгофа, спленомегалия при портальной ги- |

ки в рану приступают к рассечению желудочно- |

|||||||||||

пертензии. |

|

|

|

|

|

|

|

селезеночной и желудочно-ободочной связок. |

||||

Положение больного на спине или на правом |

Для этого селезенку оттягивают влево, а же |

|||||||||||

боку с |

валиком |

под поясницей. |

Обезболива |

лудок — вправо. Желудочно-селезеночную связ |

||||||||

ние — эндотрахеальный |

наркоз. Доступ — ла~ |

ку на зажимах по частям рассекают, проши |

||||||||||

паротомный косой разрез в левом подреберье |

вают и перевязывают. Захватив пальцами левой |

|||||||||||

параллельно левой реберной дуге или верхняя |

руки ножку селезенки, тупо выделяют в ней |

|||||||||||

срединная |

лапаротомия. |

|

|

|

|

селезеночные артерию и вену. Чтобы уменьшить |

||||||

Выведение селезенки в рану. Реберную дугу |

кровенаполнение органа, сначала перевязывают |

|||||||||||

оттягивают кверху, а поперечную ободочную |

артерию. Ввиду того что в желудочно-селезе- |

|||||||||||

кишку и желудок — вправо и вниз. Левую руку |

ночной связке от селезеночной артерии отходят |

|||||||||||

вводят в подреберье выше верхнего полюса |

аа. gastricae |

breves к |

дну желудка, |

лигатуры |

||||||||

селезенки, оттягивают ее вниз, находят диа- |

накладывают |

не на |

основной ствол |

a. lienalis, |

||||||||

фрагмально-селезеночную связку. После рассе |

а на ее ветви, возможно ближе к воротам селе |

|||||||||||

чения |

связки |

селезенку |

вывихивают |

в рану. |

зенки; этим же устраняется опасность повреж |

|||||||

При наличии крови в брюшной полости в ре |

дения хвоста поджелудочной железы. После |

|||||||||||

зультате разрыва селезенки первоочередной за |

перевязки артерии также двумя лигатурами |

|||||||||||

дачей является наложение надежного крово |

перевязывают v. lienalis. Между зажимами рас |

|||||||||||

останавливающего зажима на ножку селезенки. |

секают спайки, перевязывают их, удаляют се |

|||||||||||

Лишь затем производят вывихивание в рану |

лезенку, производят |

тщательный |

гемостаз. |

|||||||||

органа |

описанным |

ранее |

способом. |

|

|

Через отдельный прокол в левое подреберье |

||||||

Перевязка |

селезеночных |

сосудов |

и |

удаление |

обычно вводят дренаж. Рану зашивают наглухо. |

|||||||

Глава 15

ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ, |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДОСТУПЫ |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

К ПОЧКАМ И МОЧЕТОЧНИКАМ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

К операциям на органах забрюшинного прост |

капсулой отслаивают тупым путем, после чего |

|||||||||||||||||||

ранства |

|

относятся |

хирургические |

вмешатель |

почку вывихивают |

в |

рану. |

|

|

|

|

|||||||||

ства на почке: разрез почки (нефротомия), |

Р а з р е з |

Б е р г м а н н а . |

Производят |

п о |

||||||||||||||||

вскрытие почечной лоханки (пиелотомия), на |

биссектрисе угла, образованного XII ребром и |

|||||||||||||||||||

ложение |

почечного |

свища |

(нефростомия), под |

наружным краем m. erector spinae, и заканчи |

||||||||||||||||

шивание почки в целях фиксации (нефропек- |

вают его у передневерхней ости подвздошной |

|||||||||||||||||||

сия), резекция почки, ее удаление (нефрэк- |

кости на два поперечных пальца выше нее. При |

|||||||||||||||||||

томия) |

и |

др. В связи с |

развитием |

хирургии |

необходимости его можно продлить книзу па |

|||||||||||||||

и нефрологии в настоящее время производят |

раллельно |

паховой |

связке |

(разрез |

Израэля) |

|||||||||||||||

операции на почечных сосудах при реноваску- |

или удлинить вверх до XI ребра. Доступ к почке |

|||||||||||||||||||

лярной |

|

гипертонии, |

трансплантацию |

почки. |

осуществляется так же, как при разрезе Фе |

|||||||||||||||

В эту же группу операций следует отнести |

дорова. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

хирургические вмешательства |

на надпочечнике |

Р а з р е з |

по |

П и р о г о в у . |

Начинают |

от |

||||||||||||||

и мочеточниках. |

|

|

|

|

|

|

|

передневерхней ости подвздошной кости и про |

||||||||||||

Доступы к почкам и мочеточникам. Почку об |

водят на 4 см выше паховой связки, парал |

|||||||||||||||||||

нажают поясничным разрезом: чаще применяют |

лельно ей, через обе косые и поперечную мыш |

|||||||||||||||||||

разрезы Федорова и Бергманна. Обнажение |

цы живота до наружного края прямой мышцы |

|||||||||||||||||||

мочеточника в верхней его трети производится |

живота. Брюшину отодвигают кнутри и кверху; |

|||||||||||||||||||

также |

из |

|

разреза Бергманна, |

а |

в нижней тре |

мочеточник обнажают до места его впадения в |

||||||||||||||

ти — по Пирогову. |

|

|

|

|

|

|

|

мочевой пузырь. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Р а з р е з Федорова. |

Кожный |

разрез произ |

Д о с т у п |

к |

|

п о ч е ч н о й |

|

а р т е р и и . |

||||||||||||

водят косо книзу от вершины угла, образован |

Наиболее рациональными доступами к почечной |

|||||||||||||||||||

ного XII |

|

ребром и |

m. erector |

spinae, |

отступя |

артерии являются срединная лапаротомия и |

||||||||||||||

на 7 — 8 |

|

см от остистых отростков; не доходя |

торакофренолюмботомия. |

|

|

|

|

|

||||||||||||

до гребня подвздошной кости, продолжают |

Торакофренолюмботомия |

производится |

по |

|||||||||||||||||

разрез по направлению к пупку. После разреза |

десятому межреберью от средней подмышечной |

|||||||||||||||||||

кожи, подкожной клетчатки и фасции пересе |

линии и далее вперед к передней срединной |

|||||||||||||||||||

кают три слоя мышц. Первый слой вверху |

линии тела. Послойно рассекают мягкие ткани |

|||||||||||||||||||

образует |

широчайшая |

мышца |

спины, |

внизу — |

до |

забрюшинного |

пространства, |

|

производят |

|||||||||||

наружная косая мышца живота; во второй слой |

торакотомию в десятом межреберье, а затем |

|||||||||||||||||||

входят задняя нижняя зубчатая мышца и внут |

френотомию. Ключом доступа к аорте и почеч |

|||||||||||||||||||

ренняя косая мышца живота; третий слой со |

ной артерии является медиальная часть ножки |

|||||||||||||||||||

ставляет поперечная мышца живота. При необ |

диафрагмы, |

которую |

необходимо |

пересечь. |

||||||||||||||||

ходимости |

может |

быть |

пересечена и прямая |

После этого можно мобилизовать торакоабдо- |

||||||||||||||||

мышца живота, если разрез доходит до белой |

минальный |

отдел |

аорты |

(чревный |

ствол, верх |

|||||||||||||||

линии. После рассечения мышечных слоев и |

няя брыжеечная, обе почечные артерии). При |

|||||||||||||||||||

фасций (fascia thoracolumbalis, m. quadratus |

доступе справа необходимо мобилизовать ниж |

|||||||||||||||||||

Iumborum) |

париетальную |

брюшину |

вместе с |

нюю полую вену, которая закрывает собой |

||||||||||||||||

жировой забрюшинной клетчаткой тупо отсла |

средний отдел правой почечной артерии. Выде |

|||||||||||||||||||

ивают в медиальном направлении и вверх, после |

ляя почечные артерии, следует постоянно по |

|||||||||||||||||||

чего становится видимой блестящая, плотная на |

мнить о наличии добавочных артерий примерно |

|||||||||||||||||||

ощупь (в отличие от брюшины) |

ретроренальная |

у трети людей. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

фасция, через которую пальпируется почка, ок |

На почечной артерии выполняют следующие |

|||||||||||||||||||

руженная |

жировой |

капсулой. |

Ретроренальную |

операции: |

эндартерэктомию, |

резекцию сужен |

||||||||||||||

фасцию |

рассекают |

и |

далее вместе |

с |

жировой |

ного |

сегмента почечной |

артерии, |

обходное |

по- |

||||||||||

366

стоянное шунтирование почечной артерии дистальнее окклюзии с помощью сосудистых про тезов.

На надпочечниках операции производится чаще при облитерирующем артериите: эпинефрэктомия, односторонняя субтотальная резек ция надпочечника, двусторонняя субтотальная резекция надпочечников, химическое склерози-

рование мозгового вещества надпочечников (медуллосклероз), удаление мозгового вещества надпочечников (демедулляция).

Перечисленные операции обычно дополняют ся поясничной симпатэктомией, что способ ствует максимальному включению в кровообра щение коллатералей.

ОПЕРАЦИИ НА ПОЧКАХ И МОЧЕТОЧНИКАХ

Нефротомия. |

П о к а з а н и я : карбункул |

поч |

Нефропексия. Основным |

показанием |

|

являет |

|||||||||||

ки, гидро- и пионефроз, коралловые камни и |

ся нефроптоз при значительном смещении поч |

||||||||||||||||

множественные небольшие |

камни |

паренхимы |

ки, сопровождающемся гематурией, пиелонефри |

||||||||||||||

органа. Операция, связанная с вскрытием |

том или |

почечной гипертонией. |

|

|

|||||||||||||

паренхимы почки и одновременным удалением |

Декапсуляция |

почки. Операцию производят |

|||||||||||||||

камня, называется |

нефролитотомией. |

Произ |

с целью уменьшения внутритканевого давления |

||||||||||||||

водятся большие (полные) и малые (частич |

органа, возникшего в результате острого воспа |

||||||||||||||||

ные) нефротомии. Значительно безопаснее ма |

лительного отека. Снятие фиброзной капсулы |

||||||||||||||||

лая нефротомия, поскольку при ней почечную |

улучшает циркуляцию крови во внутриорганной |

||||||||||||||||

ткань рассекают на небольшом участке, огра |

сосудистой |

сети, |

способствует |

восстановлению |

|||||||||||||

ниченном |

камнем, |

и кровотечение |

из |

раны |

функции |

почки |

и уменьшает |

явления |

уремии. |

||||||||

почки незначительно. Операция заключается в |

В последнее время большая эффективность |

||||||||||||||||

рассечении паренхимы почки разрезом на 1 см |

восстановления функции почки достигается пу |

||||||||||||||||

кзади от середины выпуклого края почки по |

тем гемодиализа, особенно при раннем его |

||||||||||||||||

длинной ее оси и последующем ушивании по |

применении, |

|

что |

позволяет |

с |

каждым |

годом |

||||||||||

чечной раны по окончании необходимых мани |

все реже прибегать к декапсуляции почек. |

||||||||||||||||

пуляций кетгутовыми швами. Высокая леталь |

Трансплантация почки. Пересадка почки сре |

||||||||||||||||

ность, частота осложнений и рецидивы обра |

ди других операций по трансплантации жиз |

||||||||||||||||

зования камней ограничивают применение этой |

ненно важных органов получила наибольшее |

||||||||||||||||

операции. |

|

|

|

|

|

|

распространение как в эксперименте, так и в |

||||||||||

Нефростомия. Производится с целью вре |

клинике. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

менного |

или |

постоянного дренирования |

почки |

Возможна |

|

ортотопическая |

пересадка |

орга |

|||||||||

и улучшения ее функции при почечной недо |

на — на |

место |

удаленной |

собственной |

|

почки |

|||||||||||

статочности, |

обусловленной |

пиелонефритом, а |

реципиента |

и |

гетеротопическая — пересадка в |

||||||||||||

также при тяжелом течении калькулезного |

таз |

(в подвздошную область) и на бедро. |

|||||||||||||||

пионефроза, |

когда |

нефрэктомия |

невозможна. |

Преимуществом трансплантации почки в таз |

|||||||||||||

В настоящее время нефростомия, как и пиело- |

является то, что она располагается в условиях |

||||||||||||||||

стомия — наложение |

лоханочного |

свища, |

про |

естественного температурного режима, и в этом |

|||||||||||||

изводятся редко, лишь по самым строгим по |

случае легче осуществима имплантация корот |

||||||||||||||||

казаниям. |

|

|

|

|

|

|

кого |

отрезка |

мочеточника |

в |

мочевой |

пузырь. |

|||||

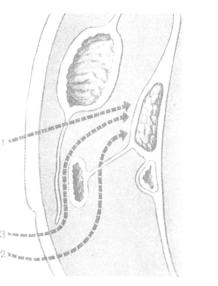

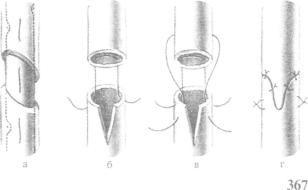

245.

Шов мочеточника.

а, 6, в, г — приемы, используемые для избежания сужения просвета при сшивании концов мочеточника после резекции.

Операции |

по |

восстановлению проходимости |

точника применяют круглую, круто изогнутую, |

||||||||||||||||

лоханочно-мочеточникового соустья. Наруше |

лучше |

атравматическую, |

иглу. |

Предварительно |

|||||||||||||||

ние проходимости лоханочно-мочеточникового |

наложив все швы, их завязывают начиная с |

||||||||||||||||||

сегмента приводит к развитию гидронефроза. |

середины |

и кончая |

боковыми. |

|

|

|

|||||||||||||

При рубцовых стриктурах лоханочно-моче |

При полном пересечении мочеточника на |

||||||||||||||||||

точникового |

|

сегмента |

рассекают |

продольно |

проксимальный |

его |

конец |

накладывают один |

|||||||||||

стенку мочеточника на месте стриктуры и сши |

или два П-образных шва. Нити проводят в |

||||||||||||||||||

вают разрез в поперечном направлении. Для |

дистальный конец, который предварительно рас |

||||||||||||||||||

лучшего расширения стеноза мочеточник в об |

секают в продольном направлении, чтобы увели |

||||||||||||||||||

ласти стриктуры можно рассечь скальпелем |

чить диаметр просвета. Иглу вкалывают изнутри |

||||||||||||||||||

насквозь через обе его стенки. Оба разреза |

кнаружи, что приводит к внедрению прокси |

||||||||||||||||||

затем сшивают в поперечном направлении. При |

мального |

конца |

в дистальный |

(рис. |

245). |

||||||||||||||

значительном |

|

расширении |

лоханки производят |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

либо резекцию растянутой лоханки без вмеша |

Техника |

некоторых |

операций |

|

|

|

|||||||||||||

тельства на лоханочно-мочеточниковом соустье, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

либо резекцию лоханки и суженного участка |

Паранефральная |

|

|

|

блокада |

|

|||||||||||||

мочеточника с последующим наложением ана |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

стомоза между рассеченным мочеточником и |

П о к а з а н и я : |

почечная и |

печеночная колика, |

||||||||||||||||

оставшейся частью лоханки. |

|

|

холецистит, дискинезия желчных путей, панкре |

||||||||||||||||

Шов мочеточника. При небольших разрезах |

атит, перитонит, обострение язвенной болезни |

||||||||||||||||||

мочеточника |

накладывают |

узловые |

кетгутовые |

желудка, |

динамическая |

кишечная |

непроходи |

||||||||||||

швы |

на |

расстоянии 2 — 3 |

мм один |

от |

другого |

мость, |

облитерирующий |

эндартериит |

(началь |

||||||||||

без захватывания слизистой оболочки во избе |

ная стадия), шок при тяжелых травмах ниж |

||||||||||||||||||

жание последующей инкрустации швов моче |

них конечностей. |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

выми |

солями. |

Вкол и |

выкол делают |

отступя |

Положение больного на здоровом боку на ва |

||||||||||||||

на 1 — 2 мм |

|

от |

краев |

раны. Чтобы |

не |

сузить |

лике. Вкол иглы производят в вершине угла, |

||||||||||||

просвет |

мочеточника, |

рекомендуется |

наклады |

образованного XII ребром и наружным краем |

|||||||||||||||

вать швы над мочеточниковым катетером, вве |

мышцы — выпрямителя |

туловища; |

перпендику |

||||||||||||||||

денным |

в его |

просвет. Обычно для |

шва моче |

лярно |

к |

поверхности |

тела |

|

вводят |

длинную |

|||||||||

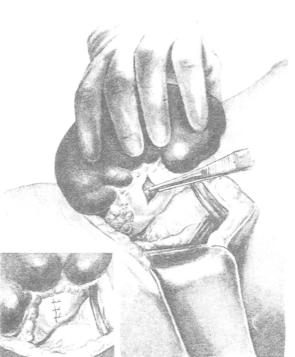

246.

Задняя пиелолитотомия.

В левом нижнем углу рисунка — закрытие разреза стенки лоханки тремя узловыми швами.

368