- •Тонконогий и., Пуанте а. Клиническая нейропсихология. — сПб.: Питер, 2007. — 528 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

- •Глава 1. Нарушение переработки информации мозгом человека и исследования локализации 9

- •Глава 2. Нарушения восприятия физического мира 21

- •Глава 3. Нарушения восприятия социального мира 110

- •3.2.1.1. Клинические и нейропсихологические аспекты 127

- •Глава 4. Нарушение действий 135

- •Глава 5. Нарушения общения 158

- •Глава 6. Расстройства памяти. Нарушения главных поддерживающих систем мозга 204

- •Глава 7. Нарушения регуляторных систем 232

- •Глава 8. Клинические аспекты нейропсихологического тестирования 242

- •Глава 1. Нарушение переработки информации мозгом человека и исследования локализации

- •1.1. Локализационистский подход

- •1.2. Холистический подход

- •1.3. Современные подходы

- •1.3.1. Модульность и нарушения процесса переработки информации мозгом

- •1.3.2. Кольцевые сети (circuits)

- •1.4. Размер поражений и компенсаторные механизмы процесса переработки информации мозгом

- •1.4.1. Ограниченные большие поражения и обширные неограниченные поражения

- •1.4.2. Небольшие поражения, вызывающие возбуждение сохранной ткани мозга, приводящее к временным функциональным расстройствам

- •1.4.3. Роль данных вскрытия, нейрохирургических процедур, структурной и функциональной визуализации мозга в исследованиях локализации

- •Глава 2. Нарушения восприятия физического мира

- •2.1. Зрительная агнозия

- •2) Зрительно-пространственная агнозия.

- •2.1.1. Зрительная предметная агнозия

- •2.1.1.1. Клинические аспекты

- •2.1.1.1.1. Нарушение переработки конвенциональной (обычной) информации

- •2.1.1.1.2. Нарушения переработки неконвенциональной (необычной) информации

- •Объектов на фоне шума

- •2.1.1.2. Зрительная предметная агнозия и нарушения переработки информации в мозге

- •И градус дуги

- •2.1.1.3. Анатомические аспекты. Дорсальные и вентральные пути переработки зрительной информации

- •2.1.1.3.1. Вентральный путь и зрительная предметная агнозия

- •С затылочными поражениями, поражениями передненижней области височной доли и здоровыми испытуемыми

- •Между двумя стимулами

- •2.1.1.3.2. Дорсальный путь и зрительная предметная агнозии

- •С затылочными, нижнетеменными (теменные), верхнезадними височными и нижними фронтальными премоторными поражениями левого полушария

- •Агнозии объектов (зпа), конвенциональной и неконвенциональной. Цифрами обозначены цитоархитектонические поля Бродмана

- •2.2. Цветовая агнозия

- •2.2.1. Клинические аспекты

- •2.2.2. Анатомические аспекты

- •2.3. Зрительно-пространственная агнозия

- •2.3.1. Зрительно-пространственная дезориентация в окружающей обстановке

- •2.3.1.1. Клинические аспекты

- •2.3.1.2. Анатомические аспекты

- •2.3.2. Топографическая дезориентация

- •2.3.2.1. Клинические аспекты

- •2.3.2.2. Анатомические аспекты

- •2.4. Слабость зрительных образов

- •2.4.1. Клинические аспекты

- •2.4.2. Анатомические аспекты

- •2.5. Слуховая агнозия

- •2.5.1. Агнозия неречевых предметных звуков

- •2.5.1.1. Клинические аспекты

- •2.5.1.1.1. Нарушения переработки конвенциональной (обычной) информации

- •2.5.1.1.2. Нарушения переработки неконвенциональной (необычной) информации

- •2.5.1.2. Слуховая агнозия и нарушения процесса переработки информации в мозге

- •2.5.1.3. Анатомические аспекты

- •2.6. Тактильная агнозия, астереогнозия

- •2.6.1. Клинические аспекты

- •2.6.1.1. Нарушения переработки конвенциональной (обычной) информации

- •2.6.1.2. Переработка неконвенциональной (необычной) информации при тактильной агнозии

- •2.6.2. Анатомические аспекты

- •2.7. Соматоагнозия и нарушения соматического «образа я»

- •2.7.1. Аутотопагнозия

- •2.7.1.1. Клинические аспекты

- •2.7.1.1.1. Нарушения переработки конвенциональной (обычной) информации

- •2.7.1.1.2. Нарушения переработки неконвенциональной (необычной) информации

- •2.7.1.2. Анатомические аспекты

- •2.7.1.2.1. Нарушения переработки конвенциональной (обычной) информации

- •2.7.1.2.2. Нарушения переработки неконвенциональной (необычной) информации

- •2.7.2. Анозогнозия

- •2.8. Нарушения восприятия движений и действий в физическом мире

- •2.8.1. Нарушения восприятия направления и скорости движений

- •2.8.1.1. Клинические аспекты

- •2.8.1.2. Анатомические и нейропсихологические аспекты

- •2.8.2. Агнозия действий

- •2.8.2.1. Нарушения восприятия действий конвенционального (привычного) типа

- •2.8.2.1.1. Клинические, нейропсихологические и анатомические аспекты

- •2.8.2.1.2. Агнозия действий и нарушения переработки информации в мозге

- •2.8.2.2. Восприятие действий неконвенционального (непривычного) типа

- •2.8.2.2.1. Клинические и нейропсихологические аспекты

- •С умеренным снижением интеллекта на ранних стадиях болезни Хантингтона; в) тот же пациент, изображение фигур по памяти, отсроченное на 2-3 с (из Tonkonogy, 1997)

- •2.8.2.2.2. Анатомические аспекты

- •2.8.2.3. Выводы

- •Глава 3. Нарушения восприятия социального мира

- •3.1. Агнозия социального мира. Социальная агнозия

- •3.1.1. Агнозия личности (agnosia of person)

- •3.1.1.1. Прозопагнозия, лицевая агнозия

- •3.1.1.1.1. Клинические аспекты

- •3.1.1.1.1.1. Нарушения переработки конвенциональной (обычной) информации

- •3.1.1.1.1.2. Переработка неконвенциональной (необычной) информации и нарушения восприятия лиц

- •3.1.1.1.2. Анатомические аспекты

- •3.1.1.1.2.1. Прозопагнозия и нарушения вентрального пути. Нарушения переработки конвенциональной (обычной) информации

- •3.1.1.1.2.2. Нарушения переработки неконвенциональной (необычной) информации

- •3.1.2. Эмоциональная агнозия и моторная апросодия

- •3.1.2.1. Эмоциональная агнозия

- •3.1.2.1.1. Клинические и нейропсихологические аспекты

- •3.1.2.2. Моторная апросодия

- •3.1.2.2.1. Клинические аспекты

- •3.1.2.3. Анатомические аспекты

- •3.1.2.3.1. Эмоциональная агнозия

- •3.2. Агнозия социальных действий

- •3.2.1. Теория разума (Theory of mind1) и агнозия социальных действий

- •3.2.1.1. Клинические и нейропсихологические аспекты

- •3.2.1.2. Анатомические аспекты

- •3.2.1.3. Нарушения переработки информации в мозге

- •3.2.2. Нарушения «образа я» и социальная агнозия

- •3.2.2.1. Деперсонализация и дереализация

- •3.2.2.2. Нарушения образа самоидентичности по отношению к социальному пространству

- •3.2.2.2.1. Диссоциативное расстройство идентичности личности

- •3.2.2.2.2. Нарушения образа самоидентичности и амнестические расстройств

- •3.2.2.2.3. Нарушения осознанности действий при взаимодействии с социальным миром

- •3.2.2.3. Социальная агнозия и нарушения переработки информации в мозге

- •Глава 4. Нарушение действий

- •4.1. Моторная апраксия

- •4.1.1. Клинические аспекты

- •4.1.1.1. Идеомоторная апраксия

- •4.1.1.1.1. Нарушения процесса обработки конвенциональной (обычной) информации

- •4.1.1.1.2. Нарушения процесса обработки неконвенциональной (необычной) информации

- •4.1.1.2. Идеаторная апраксия

- •4.1.1.2.1. Нарушения процесса обработки конвенциональной (обычной) информации

- •4.1.1.2.2. Нарушения процесса обработки неконвенциональной (необычной) информации

- •4.1.1.3. Кинетическая апраксия конечностей

- •4.1.2. Апраксия и нарушения процесса переработки информации при повреждениях мозга

- •4.2. Конструктивная апраксия

- •4.2.1. Клинические аспекты

- •4.2.1.1. Нарушения процесса переработки конвенциональной (обычной) информации

- •4.2.1.2. Нарушения процесса переработки неконвенциональной (необычной) информации

- •4.2.2. Конструктивная апраксия и нарушения процесса переработки информации при повреждении мозга

- •4.2.3. Анатомические аспекты

- •4.3. Социальная апраксия. Дезорганизация целенаправленного поведения в обществе

- •4.3.1. Клинические аспекты

- •4.3.1.1. Нарушения в процессе обработки конвенциональной (обычной) информации

- •4.3.1.2. Нарушения в процессе обработки неконвенциональной (необычной) информации

- •4.3.2. Социальная агнозия и апраксия при различных заболеваниях

- •4.3.3. Дезорганизация социальных действий и процесс переработки информации мозгом

- •4.3.4. Анатомические аспекты

- •Орбито-фронтальной области показывает два небольших поражения, расположенных в левой орбито-фронтальной области, представляющих собой формирование ткани рубца после закрытой травмы черепа

- •Глава 5. Нарушения общения

- •5.1. Синдромы афазии и другие речевые расстройства

- •5.1.1. Классификация афазии

- •5.1.2. Клинические аспекты

- •5.1.2.1. Передняя афазия. Клинические аспекты

- •5.1.2.1.1. Афазия Брока

- •5.1.2.1.2. Транскортикальная моторная афазия. Динамическая афазия

- •5.1.2.1.3. Артикуляционная афазия

- •5.1.2.2. Задняя афазия. Клинические аспекты

- •5.1.2.2.1. Афазия Вернике

- •5.1.2.2.2. Транскортикальная сенсорная афазия. Амнестико-сенсорная афазия

- •5.1.2.2.3. Проводниковая афазия

- •5.1.2.2.4. Словесная глухота. Фонетическо-сенсорная афазия

- •5.1.2.2.5. Семантическая афазия и семантическая деменция

- •5.1.2.3. Смешанная переднезадняя афазия

- •5.1.2.3.1. Глобальная афазия

- •5.1.2.3.2. Смешанная транскортикальная афазия

- •5.1.2.4. Афазия при деменции

- •5.1.2.5. Нарушения речи при шизофрении

- •5.1.2.6. Расстройства формального мышления и нарушения речи при первичных психиатрических заболеваниях

- •5.1.3. Афазия и нарушения переработки информации в мозге

- •5.1.4. Анатомические аспекты

- •5.1.4.1. Передняя афазия

- •5.1.4.1.1. Афазия Брока

- •5.1.4.1.2. Артикуляционная афазия

- •5.1.4.1.3. Транскортикальная моторная афазия

- •5.1.4.2. Задняя афазия

- •5.1.4.2.1. Афазия Вернике

- •5.1.4.2.2. Словесная глухота

- •5.1.4.2.3. Проводниковая афазия

- •5.1.4.2.4. Транскортикальная сенсорная афазия (тса)

- •5.1.4.2.5. Глобальная афазия

- •5.1.4.2.6. Смешанная транкортикальная афазия

- •5.1.4.3. Доминирование полушарий и локализация поражений при афазии

- •5.2. Алексия и аграфия

- •5.2.1. Алексия

- •5.2.1.1. Клинические аспекты

- •5.2.1.1.1. Периферическая алексия

- •5.2.1.1.2. Центральная алексия

- •5.2.1.2. Анатомические аспекты

- •5.2.1.2.2. Центральная алексия

- •5.2.2. Аграфия

- •5.2.2.1. Клинические аспекты

- •5.2.2.1.1. Нарушения переработки конвенциональной (обычной) информации

- •5.2.2.1.2. Нарушения переработки неконвенциональной (необычной) информации

- •5.2.2.2. Анатомические аспекты

- •5.2.2.2.1. Нарушения переработки конвенциональной (обычной) информации

- •5.2.2.2.2. Нарушения переработки неконвенциональной (необычной) информации

- •5.3. Амузия

- •5.3.1. Клинические аспекты

- •5.3.1.1. Моторная амузия

- •5.3.1.2. Сенсорная амузия

- •5.3.1.3. Музыкальная алексия и аграфия

- •5.3.2. Анатомические аспекты

- •5.3.2.1. Моторная амузия

- •5.3.2.2. Сенсорная амузия

- •5.3.2.3. Музыкальная алексия и аграфия

- •Глава 6. Расстройства памяти. Нарушения главных поддерживающих систем мозга

- •6.1. Функции памяти в переработке информации

- •6.2. Амнестические синдромы

- •6.2.1. Клинические аспекты

- •6.2.1.1. Амнестический синдром Корсакова

- •6.2.1.2. Болезнь Вернике

- •6.2.1.3. Редупликативная парамнезия

- •6.2.1.4. Фуги, множественные расстройства личности и психогенная амнезия

- •6.2.1.5. Преходящая глобальная амнезия

- •6.2.2. Анатомические аспекты

- •6.2.2.1. Амнестические синдромы. Расстройства кратковременной и долговременной памяти

- •6.2.2.2. Изолированная антероградная амнезия. Расстройства кратковременной памяти

- •6.2.2.3. Изолированная ретроградная амнезия. Нарушения долговременной памяти

- •6.2.2.4. Конфабуляция и нарушения инсайта

- •6.2.2.5. Изолированная медленно прогрессирующая амнезия

- •6.2.2.6. Преходящая глобальная амнезия

- •6.2.2.7. Редупликативная парамнезия

- •6.2.3. Выводы

- •6.3. Роль расстройств памяти в процессах восприятия и действий

- •6.3.1. Расстройства прайминг-эффекта. Расстройства регистрации

- •6.3.1.1. Клинические аспекты

- •Объяснения в тексте

- •Верхний рисунок - пример; средний - копирование примера; нижний рисунок - рисование по памяти спустя 5 с

- •6.3.1.2. Анатомические аспекты

- •6.3.2. Расстройства процедурной памяти

- •6.4. Рабочая память и ее расстройства

- •6.4.1. Центральное управление и подчиненная система рабочей памяти

- •6.4.1.1. Нейропсихологические и анатомические аспекты расстройств рабочей памяти на уровне подчиненных систем

- •6.4.1.1.1. Унимодальная рабочая память

- •6.4.1.2.2. Мультимодальная слуховая и зрительная память

- •6.4.2. Выводы

- •Глава 7. Нарушения регуляторных систем

- •7.1. Нарушения зрительного внимания и зрительная агнозия

- •7.1.1. Расстройство смещения фокуса процесса переработки визуальной информации. Синдром Балинта

- •7.1.1.1. Клинические аспекты

- •(Карпов и др., 1979)

- •7.1.1.2. Анатомические аспекты

- •7.1.2. Одностороннее зрительное игнорирование

- •7.1.2.1. Клинические аспекты

- •7.1.2.2. Анатомические аспекты

- •7.1.3. Нарушения внимания при обнаружении сигнала из шума

- •7.1.4. Нарушения объема и устойчивости внимания

- •7.1.5. Нарушения гибкости переключений в процессе внимания. Расстройства исполнительных функций

- •7.1.6. Выводы

- •Глава 8. Клинические аспекты нейропсихологического тестирования

- •8.1. Нейропсихологическое тестирование и нейровизуализация мозга

- •8.2. Психометрическая система, основанная на нормативных данных нормального индивидуума

- •8.3. Психометрическая нейропсихологическая система, основанная на клинических нормативных данных

- •8.4. Клиническое нейропсихологическое тестирование

- •8.4.1. Тесты простых признаков

- •8.4.2. Тестирование клинических синдромов

- •8.4.2.1. Расширенные серии тестов

- •8.4.2.2. Короткие тесты

- •8.4.2.2.1. Тесты drs и mmse Dementia Rating Scale (Шкала измерения деменции).

- •8.4.2.2.2 Тест bnce

- •Часть I включает в себя субтесты для клинических синдромов, связанных с нарушениями процесса переработки обычной информации.

- •8.5. Нейропсихологическое тестирование нарушения общих познавательных способностей

- •8.6. Использование диагностических алгоритмов в нейропсихологическом тестировании клинических синдромов

- •8.7. Выводы. Перспективы развития

- •Нарушения общения

- •Расстройства внимания

7.1.1. Расстройство смещения фокуса процесса переработки визуальной информации. Синдром Балинта

7.1.1.1. Клинические аспекты

Балинт в 1909 году описал больного с «психическим параличом визуальной фиксации». Позже Экаэн и Ажуриагерра в 1954 году подчеркнули три основных элемента этого синдрома.

399

Первый элемент проявляется в следующем: сохраняются движения глазного яблока, но нарушения проявляются как расстройства в произвольном движении взгляда, так как больной Балинта страдал конжугированным отклонением глаз направо и был в состоянии только двигать глазами налево, когда ему заранее говорили, что его глаза скошены направо.

Второй элемент — оптическая атаксия. Больной испытывал затруднения при следовании взглядом за предметом. Больной мог следовать за предметом своей правой рукой, но его рука обычно располагалась направо от предмета, и он был не в состоянии дотронуться до предмета и схватить его.

Третий элемент — особенные нарушения внимания, проявляющиеся в трудностях фиксации на более чем одном предмете в его поле зрения; в то же время, больной был способен распознавать предмет в точке фиксации (Несаеп, Ajuriagerra,1954).

Впоследствии сходные случаи быди описаны Holmes, 1918; Holmes, Ноггах, 1919; Kleist, 1934; Несаеп, Ajuriaguerra, 1954; Luria, 1959; Luria et al, 1963; Godwin-Austen, 1965; Tyler, 1968; Williams, 1970; Kase et al., 1977; Girotti et al., 1982. Большинство авторов использовали термин «синдром Балинта».

Синдром Балинта и нарушения процесса переработки информации мозгом. В основе развития синдрома Балинта лежат нарушения удержания и смещения фокуса к месту обработки визуальной информации. Первоначально описанные три элемента синдрома Балинта наблюдались отдельно при «минимальном» проявлении синдрома Балинта. Было признано, что синдром может появляться в незаконченных, «малых формах» (Несаеп и Ajuriagerra, 1954; Лурия, 1959; Лурия и др., 1963; Tyler, 1968; Карпов и др., 1979).

Первый элемент, состоящий из нарушений отключения, освобождения фокуса в процессе переработки визуальной информации, с использованием движения глаза, был отмечен Холмсом в 1918 году в случаях спазматической фиксации взгляда (Holms, 1918).

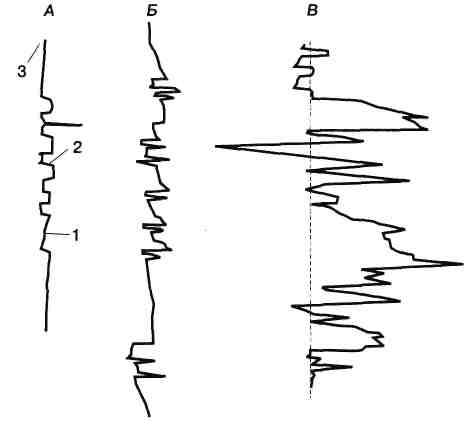

Второй элемент, или оптическая атаксия, был описан как затруднения при поддержании фиксации точки взгляда на предмет, что приводит в результате к потере предмета из поля зрения глаза и неспособности захватить предмет рукой; в то же время, в таких случаях полностью сохраняются движения глазного яблока. Лурия и др. описали два случая «малого» синдрома оптической атаксии, обнаруженной при окулографической регистрации атаксических движений глаза в тесте Ярбуса (Лурия и др., 1963). Используя тест Ярбуса для окулографической регистрации, мы обнаружили затруднения в фиксации взгляда, блуждающие движения глаза вокруг точки фиксации взгляда у пяти больных с поражениями затылочной области (Карпов и др., 1979); другие элементы синдрома Балинта отсутствовали в этих случаях (рис. 7.1.1).

В некоторых из таких случаев предмет может быть увиден и распознан, но спонтанно исчезает (Лурия, 1959; Tyler, 1968; Карпов и др., 1979). Это также может наблюдаться, когда больной вынужден следить за движущимся предметом (Godwin-Austin, 1965; Карпов и др., 1979; Girotti et al, 1982; см. также Farah, 1990).

Третий элемент проявляется в неспособности увидеть одновременно более одного предмета. Согласно утверждениям Фара, эта неспособность переклю-

400

чать точку внимания может быть связана с нарушениями «верх-низ» в способности определять «объект» визуальной системой (Farah, 1990). Когда больному, описанному Лурия и соавт., показали одновременно два объекта на экране тахи-стоскопа, один из объектов был увиден и распознан, тогда как второй объект не был замечен (Лурия и др., 1963).

Рис. 7.1.1. Запись движения глаза больных с синдромом Балинта во время фиксации стационарной цели (горизонтальный компонент)

А - схема нормальной фиксации; 5 - схема фиксации в случае 2 с высокой частотой и амплитудой взмаха; в - схема непоследовательной, «атаксической» фиксации в случае 1; 1 - отдельный сдвиг между двумя взмахами; 2 - отдельный взмах, непроизвольное фиксирование микро-сакад; 3 - движения мигания