- •Предисловие

- •Общие принципы и методы рентгенологического исследования диафрагмы

- •Функциональные изменения диафрагмы

- •Трепетание диафрагмы

- •Мы наблюдали 3 больных — женщин в возрасте 15, 21, 24 лет с феноменом трепетания диафрагмы. Уже при обычном просвечивании видны судорожные подергивания диафрагмы, хорошо документируемые с помощью рентгенокинематографии, рентгено- и электрокимографии.

- •Учитывая редкость подобной патологии диафрагмы, приводим выписку из истории болезни.

- •При рентгенологическом исследовании левый купол диафрагмы расположен на одно межреберье выше правого. Правый купол диафрагмы судорожно и часто сокращается, словно трепещет. Эти сокращения передаются в виде дрожания на область правого предреберья.

- •Рис. 14. Рентгенокимограмма диафрагмы больной И. Правое боковое положение. В каждой полосе видны 4—5 зубцов небольшой амплитуды, сливающиеся между собой.

- •Больная выписана с субъективным улучшением состояния, однако колебательные движения диафрагмы и тахикардия сохранялись.

- •Респираторная функция диафрагмы при расстройстве голосообразования

- •Рис. 15. Электрокимограммы диафрагмы больной И.

- •а — обычный ритм дыхания; множественные мелкие зубцы на кривой выдоха; б — задержка дыхания на глубине вдоха; одна правильная сплошная линия (трепетание приостановилось), на выдохе — в момент трепетания— множественные зубцы.

- •Рис. 16. Томограмма гортани больного Д. Голосовые связки не смыкаются (парез).

- •Рис. 17. Рентгенокимограмма диафрагмы больного Д. Дыхательные зубцы деформированы, расщеплены.

- •Релаксация диафрагмы

- •Воспалительные заболевания диафрагмы

- •Опухоли и кисты диафрагмы

- •Опухоли диафрагмы

- •Больной С., 24 лет, поступил в клинику 14/ХІІ 1967 г. с жалобами на боли в правом подреберье, общую слабость. Болеет один год.

- •Заключение: доброкачественное образование задне-наружного отдела диафрагмы справа с плевро-костальными сращениями.

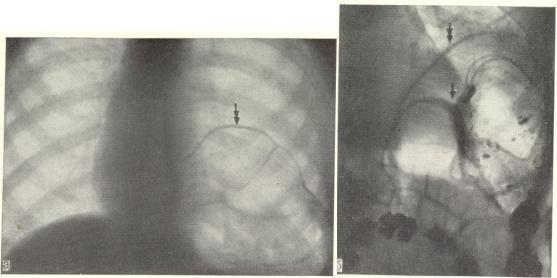

- •Рис. 27. Рентгенограммы правой половины грудной клетки больного С. с фибролипомой диафрагмы. а — прямая проекция; б — боковая проекция; в — в условиях пневмоперитонеума.

- •Следует указать, что во всех наших наблюдениях распространенность опухолевого поражения на диафрагму не позволила произвести радикальную хирургическую операцию.

- •Рис. 28. Рентгенограмма больного Б. Рак кардиального отдела желудка. Увеличение расстояния между диафрагмой и медиальным отделом свода желудка.

- •Рис. 29. Томограмма желудка при пневмоперитонеуме больного Б. Затемнение медиального участка диафрагмы (стрелки) и фиксация ее к своду желудка.

- •При использовании пневмоперитонеума в сочетании с томографией удается выявить отмеченный нами симптом прорастания опухолью ножек диафрагмы, что было подтверждено при операции.

- •Непаразитарные кисты диафрагмы

- •Рис. 30. Прицельные рентгенограммы левой половины диафрагмы больной Л. с мезотелиальной кистой диафрагмы. а —прямая проекция; плотное образование по контуру диафрагмы; б — левая боковая проекция; овальное образование у заднего ската диафрагмы.

- •Рис. 31. Рентгенограммы диафрагмы больной Л. на фоне раздутой газом толстой кишки. а — четко виден нижний контур образования; б — образование в виде «веретена» связано с куполом диафрагмы.

- •Рис. 32. Электрорентгенограмма и электрокимограмма диафрагмы больной Л. Кривая, записанная с контура образования, деформирована и зазубрена; верхняя кривая нормальная.

- •Рис. 33. Рентгенограммы грудной плетки больного Д. с кистой диафрагмы, а — прямая проекция; овальное образование у левого купола диафрагмы; б — левая боковая проекция; образование у заднего ската диафрагмы.

- •Эхинококкоз диафрагмы

- •Рис. 34. Рентгенограммы больного Д. при пневмоперитонеуме. Образование вместе с диафрагмой отделено газом от органов брюшной полости. а—прямая проекция; б—боковая проекция.

- •Рис. 35. Рентгенокинокадры диафрагмы больного Д. А1-2—на выдохе; киста в виде веретена окутывает диафрагму; Б1-2, B1-2—нa вдохе. Симптом прогибания диафрагмы в области кисты на высоте вдоха.

- •Рис. 36. Рентгенограммы больной Б. с бронхогенной кистой диафрагмы 1— прямая проекция, дополнительное образование слева, около тени сердца; б — полубоковая проекция; овоидное образование с гладкими четким контуром в заднем средостении.

- •а—прямая проекция; б—боковая проекция.

- •1) выявить и документировать интимную связь патологического образования с куполом диафрагмы (площадь и угол соприкосновения образования с диафрагмой, его взаимоотношения с диафрагмой при различных положениях больного);

- •2) выявить симптом однонаправленного смещения образования с диафрагмой при обычном и форсированном дыхании;

- •3) уточнить, в каком отделе диафрагмы располагается образование;

- •4) определить интенсивность и степень гомогенности образования, его форму, размеры и контуры, а также изменчивость формы при форсированном дыхании;

- •5) установить уровень стояния, форму, контуры, амплитуду движений купола диафрагмы, особенно в зоне локализации образования;

- •6) уточнить состояние окружающей легочной ткани и плевральной полости.

- •Решающей методикой рентгенологического исследования явилось использование пневмоперитонеума. В его условиях эхинококковая киста имела округло-овальную форму и в зоне локализации кисты контур диафрагмы прослеживался не везде (рис. 38, а, б).

- •Рис. 39. Рентгенограмма грудной клетки больного Г. У левого купола диафрагмы видно полуокруглое образование.

- •Рис. 40. Рентгенограмма больного Г. при пневмоперитонеуме. Образование связано с диафрагмой, селезенка увеличена и подтянута к диафрагме.

- •Распространенная форма вторичного эхинококкоза наблюдалась у исследованных нами больных в правом куполе диафрагмы. В клинической картине преобладали явления абсцедирующей пневмонии или картина абсцесса печени.

- •Рис. 41. Рентгенограммы грудной клетки больной Д. а — боковая проекция; полуокруглое образование под прямым углом прилежит к заднему скату диафрагмы; б — при пневмоперитонеуме образование не отделяется от печени.

- •Рис. 42. Томопневмограмма больной Д. Печень деформирована наподобие цифры 8 за счет эхинококка, проросшего диафрагму.

- •Таблица З

- •Локализация эхинококкоза диафрагмы

- •Первичный эхинококкоз диафрагмы

- •изолированный

- •распространенный

- •распространенный

- •Одиночная киста

- •Неосложненный

- •Диафрагма—легкое

- •Осложненный

- •Неосложненный

- •Диафрагма и легкое

- •Опыт позволил отметить некоторые особенности локализации и рентгенологической семиотики опухолей и кист диафрагмы.

- •Рентгенологические признаки, отличающие опухоли от кист диафрагмы, приведены в табл. 4.

- •Нетравматические грыжи диафрагмы

- •Повреждение диафрагмы

- •Инородные тела диафрагмы

- •Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы

- •Рентгенологическое исследование диафрагмы после операции диафрагмопластики и диафрагмотомии

- •Литература

функциональной связи между голосовыми складками и диафрагмой. Особенно эта зависимость проявляется при фонационном дыхании, т. е. во время речи. У больных с парезом гортани и неполным замыканием голосовой щели во время фонации респираторные и фонационные движения диафрагмы характеризуются малой амплитудой и быстрой сменой фаз вдоха и выдоха. У больных с функциональными нарушениями гортани отмечены скачкообразные движения диафрагмы во время фонации.

4.

Релаксация диафрагмы

Релаксация диафрагмы — заболевание, заключающееся в одностороннем стойком высоком расположении диафрагмы и сопровождающееся перемещением брюшных органов. Релаксация диафрагмы может быть односторонней полной, когда одна половина диафрагмы на всем протяжении (тотально) высоко выпячивается в грудную клетку, и частичной, когда ограниченный участок диафрагмы выпячивается в грудную клетку.

Высокое стояние диафрагмы при релаксации следует отличать от ее элевации, возникающей в результате пареза диафрагмального нерва. В последнем случае выпячивание диафрагмы в грудную клетку менее выражено и сохраняется непродолжительное время. При элевации подъем диафрагмы менее значительный, чем при релаксации, так как при пей отсутствуют выраженные дистрофические изменения в мышце. Элевация диафрагмы обычно бывает при асците, перитонитах, при мегаколон, опухолях органов брюшной полости, при гепатоспленомегалии и др.

Полная релаксация диафрагмы — заболевание сравнительно редкое и трудно диагностируемое. Она обычно наблюдается в левой половине диафрагмы и чаще всего встречается в возрасте 40— 50 лет, причем большинство больных составляют мужчины (Б. В. Петровский и др., 1966).

Левосторонняя полная релаксация диафрагмы впервые была описана Petit еще в 1774 г. Laxdal, McDougal, Mcllin к 1954 г. смогли обобщить в литературе немногим более 300 наблюдений с левосторонней полной релаксацией диафрагмы. Однако следует полагать, что число больных с релаксацией диафрагмы значительно больше, чем приводится в литературе (Н. О. Николаев, 1960; К. Т. Овнатанян, Л. Г. Завгородний, 1967). Широкое распространение получил термин «релаксация диафрагмы», впервые предложенный Wieting в 1906 г. Название «релаксация диафрагмы», указывая на расслабление ее и падение тонуса, полнее всего отражает сущность процесса (Б. В. Петровский и др., 1966).

Левосторонняя полная релаксация диафрагмы по своему происхождению может быть врожденной (недоразвитие, врожденная неполноценность мышцы диафрагмы) и приобретенной (воспалительные и травматические повреждения самой диафрагмальной мышцы или диафрагмального нерва). Причиной повреждения диафрагмального нерва

39

могут быть ранения, травмы и воспалительные процессы грудной клетки, сдавление опухолевидными образованиями средостения (Н. О. Николаев, К. Т. Овнатанян, Л. Г. Завгородний). Характерными морфологическими особенностями строения диафрагмы при релаксации являются выраженные атрофические и дистрофические изменения мышечных волокон и нервного аппарата, недоразвитие сосудов (Б. В. Петровский и др.).

При полной левосторонней релаксации диафрагмы в грудную клетку обычно перемещаются желудок, поперечно-ободочная кишка и частично петли тонкой кишки. Нередко вместе с этими органами в грудную клетку смещаются также поджелудочная железа, селезенка, левая почка (Б. В. Петровский, 1957).

Релаксация диафрагмы на протяжении многих лет рассматривалась как бессимптомное и не опасное для жизни заболевание. Однако наряду с бессимптомным течением описаны случаи релаксации диафрагмы, сопровождавшиеся серьезными осложнениями со стороны органов кровообращения, дыхания и желудочно-кишечного тракта, которые в отдельных случаях приводили даже к смертельному исходу.

Клиническая симптоматика релаксации диафрагмы проявляется в зависимости от нарушения функции и смещения самой диафрагмы и прилежащих к ней органов, нарушениями со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой систем и желудочно-кишечного тракта.

При рентгенологическом исследовании диафрагма при релаксации представляет собой высоко расположенную в грудной клетке истонченную ровную дугообразную линию с резко ограниченными, нередко парадоксальными движениями. В боковом положении контур диафрагмы простирается в виде выпуклой линии, образующей с передней грудной стенкой острый угол. Непосредственно под высоко расположенным контуром диафрагмы («пограничной линией») определяется газовый пузырь желудка, а снаружи от него — раздутый газами селезеночный угол толстой кишки. В типичных случаях между указанными органами и диафрагмой образуется треугольник, известный под названием треугольника Дюваля — Кеню — Фату с открытым углом, обращенным кверху (симптом Фрейда — Горнера) (Н. О. Николаев, 1960).

При контрастном рентгенологическом исследовании желудочнокишечного тракта часто удается отметить «каскадную» форму перегиба желудка при сохранении на месте пищеводно-желудочного перехода. Поперечно-оболочная кишка несколько смещается вверх со сглаживанием селезеночного угла. После опорожнения кишечника в селезеночном углу остается много газа и контрастного вещества в виде разбросанных пятен и полосок — так называемый газовый вентиль. При ирригоскопии не удается выявить втяжений или вдавлений по контуру сместившихся органов.

Рентгенодиагностика полной левосторонней релаксации диафрагмы подчас представляет значительные трудности, так как указанные признаки могут встречаться и при ряде других заболеваний, в частности при диафрагмальной грыже.

40

При затруднении дифференциального диагноза между грыжей и релаксацией диафрагмы рекомендуют использовать диагностический пневмоперитонеум.

При рентгенологическом исследовании больных с подозрением на левостороннюю полную релаксацию диафрагмы необходимо: 1) уточнить уровень стояния, форму и характер движений диафрагмы («пограничной линии), постоянство положения «пограничной линии» в зависимости от перемены положения тела и изменения степени наполнения желудка и кишечника; 2) установить, какие органы сместились, их взаиморасположение, наличие или отсутствие деформаций, втяжений и др.

Рентгенологическое исследование больных этой группы, как правило, начинают с обзорной многопроекционной рентгеноскопии в вертикальном и горизонтальном положении больных в различных фазах дыхания. Этот этап исследования обычно завершают рентгенографией в прямой и боковой проекциях. Диагноз уточняют с помощью контрастного исследования желудочно-кишечного тракта. Ирригоскопию применяют на заключительном этапе в целях уточнения расположения толстой кишки в основном для суждения о степени ее смещения в зависимости от изменения положения исследуемого.

Рентгенокимо- и электрокимография при исследовании больных с полной релаксацией диафрагмы не имеет существенного значения, так как не удается получить четких кимографических зубцов диафрагмы. При полной левосторонней релаксации отмечается стойкое, высокое расположение левой половины диафрагмы («пограничной линии»). Она обычно залегала на уровне третьего — четвертого межреберья. Чаще всего «пограничная линия» представляла собой суммацию контуров истонченной диафрагмы, газового пузыря желудка и раздутого газом селезеночного изгиба толстой кишки в виде единой дуги.

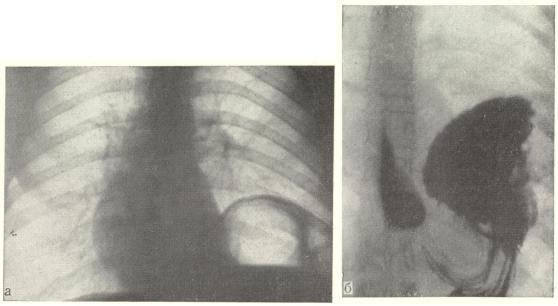

Рис. 18. Рентгенограммы грудной клетки больного А. с релаксацией левого купола диафрагмы. а - до пневмоперитонеума; б - в условиях пневмоперитонеума. Диафрагма слева истончена, смещена высоко вверх. Симптом Фрейда—Горнера (стрелки).

41

Однако в некоторых случаях «пограничная линия» была неровной, крупноволнистой, изломанной за счет раздутых газом петель кишки (рис. 18, а) . В подобных случаях легко разрешает дифференциальные трудности использование диагностического пневмоперитонеума (рис. 18, б). Основным рентгенологическим признаком, указывающим на релаксацию, было скопление газа под истонченной диафрагмой, которая прослеживалась в виде одной правильной дуги.

Рис. 19. Рентгенограммы больного С. с левосторонней релаксацией диафрагмы.

а — в вертикальном положении; б — в горизонтальном положении.

При перемене положения больного из вертикального в горизонтальное «пограничная линия» слегка смещалась вверх. Рентгенологически отмечалось постоянство картины. Тень средостения смещалась в противоположную сторону с небольшим поворотом сердца (рис. 19, а).

При контрастировании желудочно-кишечного тракта в большинстве случаев выявляется смещение желудка и селезеночного изгиба толстой кишки, при этом желудок деформируется по типу каскада с замедленной эвакуацией из верхней его части (рис. 19, б).

Полная релаксация правой половины диафрагмы в отличие от левосторонней ее локализации встречается чрезвычайно редко. В литературе описаны лишь единичные случаи правосторонней полной (тотальной) релаксации, наблюдавшиеся обычно при интерпозиции толстой кишки (Hitzenberger, 1927). В работах отечественных авторов нам удалось найти описание всего 5 случаев полной правосторонней релаксации диафрагмы (Я. Г. Диллон, 1926; Р. С. Яхпина, 1935; Ю. А. Вайсман, 1952; Ф. Ф. Теличко, 1964). Правосторонняя полная релаксация диафрагмы описана у ребенка 2,5 месяцев и в старших возрастных группах (от 21 года до 60 лет) с преобладанием среди них мужчин. Причина правосторонней полной релаксации диафрагмы не установлена.

42

При релаксации всей правой половины диафрагмы в противоположность левосторонней релаксации тягостных симптомов не бывает, так как печень и сердце обычно препятствуют перемещению органов брюшной полости, и поэтому клиническая диагностика указанного состояния часто затруднительна. Решающее значение в диагностике правосторонней полной релаксации диафрагмы приобретает рентгенологическое исследование.

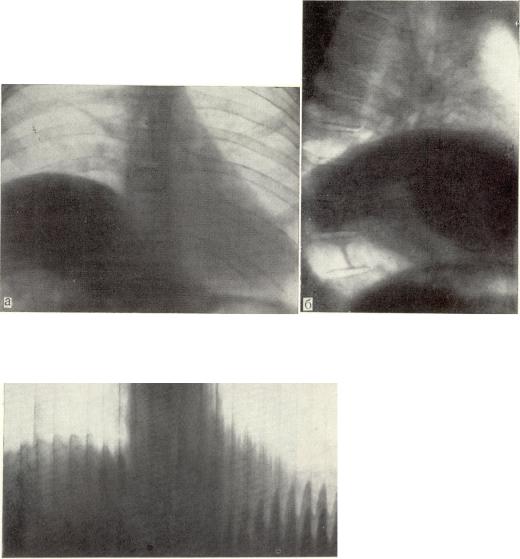

При обычной рентгеноскопии выявляется стойкое высокое расположение всей правой половины диафрагмы в виде правильной выпуклой линии, доходящей до уровня третьего — четвертого межреберья, с ограничением или наличием парадоксального движения (рис. 20, а, б). Часто видно внедрение раздутой газом толстой кишки сзади между диафрагмой и печенью. Это лучше всего устанавливается при ирригоскопии. На рентгенокимограммах диафрагмы справа дыхательные зубцы значительно снижены и притуплены по сравнению со здоровой левой стороной (рис. 21). После наложения пневмоперитонеума полоска газа отделяет истонченную диафрагму от верхней гладкой, выпуклой поверхности печени (рис. 22).

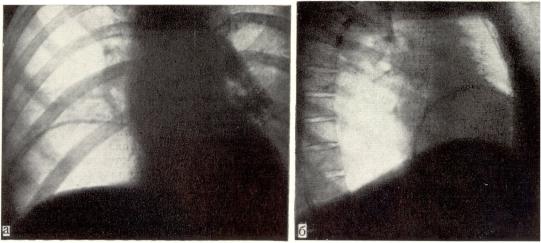

Рис. 20. Рентгенограммы грудной клетки больного Д. с релаксацией правого купола диафрагмы, а — прямая проекция; б — боковая проекция.

Рис. 21. Рентгенокимограмма диафрагмы больного Д. Дыхательные зубцы справа деформированы и резко снижены.

43

Рис. 22. Рентгенограмма диафрагмы больного Д. в условиях пневмоперитонеума. Боковое положение.

Правостороннюю релаксацию диафрагмы приходится дифференцировать в основном с эхинококковым и опухолевым поражением печени, поддиафрагмальным абсцессом, наддиафрагмальным базальным выпотным плевритом. Из общего числа наблюдавшихся нами 40 больных с полной релаксацией диафрагмы у 32 человек была левосторонняя и у 8 человек правосторонняя локализация, среди больных преобладали мужчины. Полная релаксация диафрагмы чаще всего встречается в возрасте старше 40 лет. Результаты исследования у 17 больных (левосторонняя локализация) верифицированы хирургическим путем.

Ограниченная релаксация диафрагмы — стойкое выпячивание в грудную клетку небольшого участка купола диафрагмы. Ограниченная релаксация диафрагмы наблюдается гораздо чаще, чем полная релаксация. По данным Цурай с соавторами (1960), ограниченные релаксации диафрагмы обнаруживаются в 0,4% случаев при рентгенологическом исследовании грудной клетки.

Balgaires с соавторами (1957), изучавшие больных старшей возрастной группы, установили в 6,21% ограниченную релаксацию диафрагмы.

В последние годы частота выявления подобных выпячиваний диафрагмы заметно возросла в связи с более широким распространением профилактических рентгенологических исследований. По общему признанию, ограниченные релаксации диафрагмы чаще всего наблюдаются в передне-внутреннем отделе правой ее половины, значительно реже в центральном и наружном отделах справа и чрезвычайно редко в задненаружном отделе левой половины диафрагмы. В. И. Соболев и Л. Д. Линденбратен (1958) обнаружили у 3 больных ограниченную релаксацию всего заднего и центрального отделов диафрагмы справа, причем других подобных описаний в литературе им не встретилось.

44

До настоящего времени нет единого взгляда на происхождение и патогенез подобных выпячиваний диафрагмы. Reich (1923) и Б. М. Кудиш (1929) рассматривают указанные изменения диафрагмы как истинные грыжи, a Genissel (1947) —как следствие добавочной доли печени. В. И. Соболев и Л. Д. Линденбратен объясняют происхождение подобных состояний диафрагмы врожденным недоразвитием сегментарных мышечных групп, которые не могут противостоять разнице между отрицательным внутриплевральным и положительным внутрибрюшным давлением. Поэтому диафрагма выпячивается в сторону грудной клетки. Большинство исследователей считают эти изменения вариантом развития диафрагмы

(Assman, 1922; Р. А. Голонзко, 1935; Richmann, Barry, 1954, и др.). На наш взгляд, подобное состояние диафрагмы объясняется прежде всего возрастными инволютивными процессами при общем ослаблении мышечносухожильного аппарата.

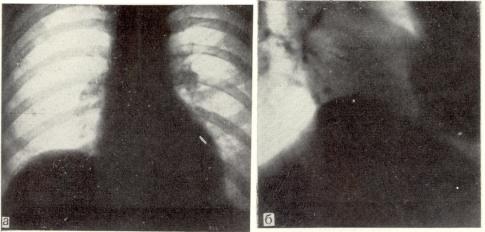

Рис. 23. Рентгенограммы грудной клетки больной Н. с ограниченной релаксацией правого купола диафрагмы, а—прямое положение; б—боковое положение.

В связи с неотчетливой клинической картиной ограниченной релаксации диафрагмы единственно падежным методом распознавания указанных состояний диафрагмы является рентгенологическое исследование. Assman впервые в 1919 г. описал рентгенологическую картину релаксации диафрагмы.

При рентгенологическом исследовании в прямой проекции отмечается полусферическая форма выпячивания диафрагмы с ровным и четким контуром. Тенеобразование довольно интенсивное, гомогенное, по своим размерам и положению нередко соответствует передне-внутреннему отделу диафрагмы (центральному или задне-наружному отделу). При этом па границе между выпячиванием и неизмененным контуром диафрагмы часто можно видеть пересечение дуг мышечных групп диафрагмы (симптом перекрещивания двух дуг).

45

Рис. 24. Рентгенограммы диафрагмы больной Н. в условиях пневмоперитонеума, а—прямая проекция; б— боковая проекция.

На фоне ограниченного выпячивания диафрагмы прослеживается легочный рисунок. При рентгенологическом исследовании в боковой проекции тенеобразование не прилежит к грудной стенке (между задней поверхностью грудины и участком выпячивания расположена легочная ткань). Участок выпячивания постепенно переходит в контур заднего или переднего ската диафрагмы, в отдельных случаях этот переход совершается под тупым или прямым углом (рис. 23, а, б; 24, а, б).

При глубоком дыхании отмечается уменьшение подвижности диафрагмы в зоне выпячивания; иногда можно видеть кратковременную парадоксальную подвижность. На глубине вдоха участок выпячивания диафрагмы как бы еще больше вдается в грудную клетку за счет смещающейся вниз тени печени.

В рентгенодиагностике ограниченных релаксаций диафрагмы используются в основном обычные методы рентгенологического исследования — рентгеноскопия, рентгенография и рентгенокимография. Для дифференцирования ограниченных релаксаций диафрагмы от опухолей и кист самой диафрагмы и прилежащих органов рекомендуют применять искусственный пневмоторакс (Н. В. Антелава, 1953) и диагностический пневмоперитонеум (Л. Д. Линденбратен, 1953; Betoulieres et al., 1953, и др.).

Частую локализацию ограниченных релаксаций в передне-внутреннем отделе диафрагмы справа мы объясняем тем, что наиболее слабые мышечные пучки ее берут начало от задней поверхности грудины. Слева этот участок укреплен спаянным с ним париетальным листком перикарда и массивом сердца. Справа вследствие разницы давления в брюшной и грудной полостях слабый участок диафрагмы выбухает в направлении грудной клетки. Повидимому, подобного рода слабые мышечные участки могут наблюдаться и в других отделах диафрагмы.

Существенную помощь в установлении точного диагноза ограниченной релаксации диафрагмы может оказать также методика скеннирования печени, которая особенно показана при выраженных вторичных ее деформациях.

46