- •Предисловие

- •Общие принципы и методы рентгенологического исследования диафрагмы

- •Функциональные изменения диафрагмы

- •Трепетание диафрагмы

- •Мы наблюдали 3 больных — женщин в возрасте 15, 21, 24 лет с феноменом трепетания диафрагмы. Уже при обычном просвечивании видны судорожные подергивания диафрагмы, хорошо документируемые с помощью рентгенокинематографии, рентгено- и электрокимографии.

- •Учитывая редкость подобной патологии диафрагмы, приводим выписку из истории болезни.

- •При рентгенологическом исследовании левый купол диафрагмы расположен на одно межреберье выше правого. Правый купол диафрагмы судорожно и часто сокращается, словно трепещет. Эти сокращения передаются в виде дрожания на область правого предреберья.

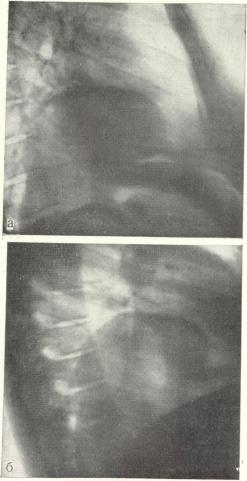

- •Рис. 14. Рентгенокимограмма диафрагмы больной И. Правое боковое положение. В каждой полосе видны 4—5 зубцов небольшой амплитуды, сливающиеся между собой.

- •Больная выписана с субъективным улучшением состояния, однако колебательные движения диафрагмы и тахикардия сохранялись.

- •Респираторная функция диафрагмы при расстройстве голосообразования

- •Рис. 15. Электрокимограммы диафрагмы больной И.

- •а — обычный ритм дыхания; множественные мелкие зубцы на кривой выдоха; б — задержка дыхания на глубине вдоха; одна правильная сплошная линия (трепетание приостановилось), на выдохе — в момент трепетания— множественные зубцы.

- •Рис. 16. Томограмма гортани больного Д. Голосовые связки не смыкаются (парез).

- •Рис. 17. Рентгенокимограмма диафрагмы больного Д. Дыхательные зубцы деформированы, расщеплены.

- •Релаксация диафрагмы

- •Воспалительные заболевания диафрагмы

- •Опухоли и кисты диафрагмы

- •Опухоли диафрагмы

- •Больной С., 24 лет, поступил в клинику 14/ХІІ 1967 г. с жалобами на боли в правом подреберье, общую слабость. Болеет один год.

- •Заключение: доброкачественное образование задне-наружного отдела диафрагмы справа с плевро-костальными сращениями.

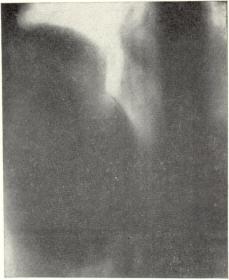

- •Рис. 27. Рентгенограммы правой половины грудной клетки больного С. с фибролипомой диафрагмы. а — прямая проекция; б — боковая проекция; в — в условиях пневмоперитонеума.

- •Следует указать, что во всех наших наблюдениях распространенность опухолевого поражения на диафрагму не позволила произвести радикальную хирургическую операцию.

- •Рис. 28. Рентгенограмма больного Б. Рак кардиального отдела желудка. Увеличение расстояния между диафрагмой и медиальным отделом свода желудка.

- •Рис. 29. Томограмма желудка при пневмоперитонеуме больного Б. Затемнение медиального участка диафрагмы (стрелки) и фиксация ее к своду желудка.

- •При использовании пневмоперитонеума в сочетании с томографией удается выявить отмеченный нами симптом прорастания опухолью ножек диафрагмы, что было подтверждено при операции.

- •Непаразитарные кисты диафрагмы

- •Рис. 30. Прицельные рентгенограммы левой половины диафрагмы больной Л. с мезотелиальной кистой диафрагмы. а —прямая проекция; плотное образование по контуру диафрагмы; б — левая боковая проекция; овальное образование у заднего ската диафрагмы.

- •Рис. 31. Рентгенограммы диафрагмы больной Л. на фоне раздутой газом толстой кишки. а — четко виден нижний контур образования; б — образование в виде «веретена» связано с куполом диафрагмы.

- •Рис. 32. Электрорентгенограмма и электрокимограмма диафрагмы больной Л. Кривая, записанная с контура образования, деформирована и зазубрена; верхняя кривая нормальная.

- •Рис. 33. Рентгенограммы грудной плетки больного Д. с кистой диафрагмы, а — прямая проекция; овальное образование у левого купола диафрагмы; б — левая боковая проекция; образование у заднего ската диафрагмы.

- •Эхинококкоз диафрагмы

- •Рис. 34. Рентгенограммы больного Д. при пневмоперитонеуме. Образование вместе с диафрагмой отделено газом от органов брюшной полости. а—прямая проекция; б—боковая проекция.

- •Рис. 35. Рентгенокинокадры диафрагмы больного Д. А1-2—на выдохе; киста в виде веретена окутывает диафрагму; Б1-2, B1-2—нa вдохе. Симптом прогибания диафрагмы в области кисты на высоте вдоха.

- •Рис. 36. Рентгенограммы больной Б. с бронхогенной кистой диафрагмы 1— прямая проекция, дополнительное образование слева, около тени сердца; б — полубоковая проекция; овоидное образование с гладкими четким контуром в заднем средостении.

- •а—прямая проекция; б—боковая проекция.

- •1) выявить и документировать интимную связь патологического образования с куполом диафрагмы (площадь и угол соприкосновения образования с диафрагмой, его взаимоотношения с диафрагмой при различных положениях больного);

- •2) выявить симптом однонаправленного смещения образования с диафрагмой при обычном и форсированном дыхании;

- •3) уточнить, в каком отделе диафрагмы располагается образование;

- •4) определить интенсивность и степень гомогенности образования, его форму, размеры и контуры, а также изменчивость формы при форсированном дыхании;

- •5) установить уровень стояния, форму, контуры, амплитуду движений купола диафрагмы, особенно в зоне локализации образования;

- •6) уточнить состояние окружающей легочной ткани и плевральной полости.

- •Решающей методикой рентгенологического исследования явилось использование пневмоперитонеума. В его условиях эхинококковая киста имела округло-овальную форму и в зоне локализации кисты контур диафрагмы прослеживался не везде (рис. 38, а, б).

- •Рис. 39. Рентгенограмма грудной клетки больного Г. У левого купола диафрагмы видно полуокруглое образование.

- •Рис. 40. Рентгенограмма больного Г. при пневмоперитонеуме. Образование связано с диафрагмой, селезенка увеличена и подтянута к диафрагме.

- •Распространенная форма вторичного эхинококкоза наблюдалась у исследованных нами больных в правом куполе диафрагмы. В клинической картине преобладали явления абсцедирующей пневмонии или картина абсцесса печени.

- •Рис. 41. Рентгенограммы грудной клетки больной Д. а — боковая проекция; полуокруглое образование под прямым углом прилежит к заднему скату диафрагмы; б — при пневмоперитонеуме образование не отделяется от печени.

- •Рис. 42. Томопневмограмма больной Д. Печень деформирована наподобие цифры 8 за счет эхинококка, проросшего диафрагму.

- •Таблица З

- •Локализация эхинококкоза диафрагмы

- •Первичный эхинококкоз диафрагмы

- •изолированный

- •распространенный

- •распространенный

- •Одиночная киста

- •Неосложненный

- •Диафрагма—легкое

- •Осложненный

- •Неосложненный

- •Диафрагма и легкое

- •Опыт позволил отметить некоторые особенности локализации и рентгенологической семиотики опухолей и кист диафрагмы.

- •Рентгенологические признаки, отличающие опухоли от кист диафрагмы, приведены в табл. 4.

- •Нетравматические грыжи диафрагмы

- •Повреждение диафрагмы

- •Инородные тела диафрагмы

- •Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы

- •Рентгенологическое исследование диафрагмы после операции диафрагмопластики и диафрагмотомии

- •Литература

пузыря и связь его с диафрагмой у больной Д. (рис. 41, а, б и 42). Наблюдение интересно тем, что эхинококковая киста печени в основном распространялась в сторону грудной клетки и прорастала диафрагму. С помощью томографии в сочета нии с пневмоперитонеумом удалось выявить необычную конфигурацию самой эхинококковой кисты печени наподобие цифры 8, что еще не описано в литературе. Рентгенологическая картина наддиафрагмальной локализации распространенного эхинококкоза диафрагмы отличалась некоторыми особенностями.

Рис. 41. Рентгенограммы грудной клетки больной Д. а — боковая проекция; полуокруглое образование под прямым углом прилежит к заднему скату диафрагмы; б — при пневмоперитонеуме образование не отделяется от печени.

В этих случаях преимущественно во внутренне-переднем отделе грудной клетки определялось локальное, четко отграниченное полуокруглое образование больших размеров (диаметром около 8—10 см и больше), располагавшееся основной своей массой над диафрагмой. Подвижность диафрагмы была ограничена, особенно в зоне кисты. Окружающий легочный рисунок заметно изменен наличием кистовидных просветлений, бронхоэктазов, плевральных наслоений.

Подразделение эхинококкоза диафрагмы в зависимости от его локализации проводится в работе Д. А. Баркова (1959). Однако в этой схеме не нашли отражения так называемый изолированно сочетанный эхинококкоз диафрагмы (печень и диафрагма, селезенка и диафрагма) и случаи осложненных эхинококковых кист диафрагмы (нагноение, перфорация в

71

грудную или брюшную полость). Учитывая отсутствие общепринятой классификации эхинококкоза диафрагмы, мы на основании анализа указанной схемы классификации Д. А. Баркова и изучения результатов собственных наблюдений предлагаем расширенную и несколько переработанную схему вариантов локализации эхинококкоза диафрагмы

(табл. 3).

Рис. 42. Томопневмограмма больной Д. Печень деформирована наподобие цифры 8 за счет эхинококка, проросшего диафрагму.

Мы также различаем первичный и вторичный характер эхинококкового поражения диафрагмы. Под изолированной формой мы понимаем локализацию одиночных или множественных кист в толще самой диафрагмы при отсутствии изменений со стороны печени, легкого или других органов (то, что обычно наблюдается при первичном эхинококкозе диафрагмы). Изолированно сочетанной формой локализации считаем случаи одновременного поражения эхинококком печени и диафрагмы, легкого и диафрагмы и т. д. при раздельном расположении эхинококковых кист. К распространенной локализации относим случаи непосредственного перехода (прорастания) эхинококковых кист из прилежащих органов с указанием очага первичной локализации (надили поддиафрагмально). Во всех случаях эхинококкоза диафрагмы мы тоже выделяем случаи осложненных (нагноение, перфорация, свищи) и неосложненных кист.

Окончательный диагноз опухолевой инфильтрации диафрагмы может быть поставлен методом пневмоперитонеума, при котором определяются фиксация диафрагмы к своду желудка, малая смещаемость дистального отрезка пищевода, отсутствие полоски газа между диафрагмой и сводом желудка (рис. 29) (Haubrich, 1956; Л. Д. Линденбратен, 1963; Е. М.

Масюкова, 1970).

72

Таблица З

Локализация эхинококкоза диафрагмы

Первичный эхинококкоз диафрагмы

Первичный эхинококкоз диафрагмы Вторичный эхинококкоз диафрагмы

Вторичный эхинококкоз диафрагмы

изолированный |

распространенный |

изолированно |

распространенный |

|

|

сочетанный |

|

Одиночная киста |

Диафрагма — печень Диафрагма и печень |

Наддиафрагмальная |

|

Множественные |

Диафрагма—легкое |

Диафрагма и легкое |

локализация |

кисты |

Диафрагма—другие |

Диафрагма и другие |

Поддиафрагмальная |

Осложненный |

органы |

органы |

локализация |

Неосложненный |

Осложненный |

Одиночные или |

Осложненный |

|

Неосложненный |

множественные ки- |

Неосложненный |

|

|

сты |

|

|

|

Осложненный |

|

|

|

Неосложненный |

|

Опыт позволил отметить некоторые особенности локализации и рентгенологической семиотики опухолей и кист диафрагмы.

Оказалось, что первичные доброкачественные опухоли диафрагмы одинаково часто наблюдаются у мужчин и женщин в возрасте 30—50 лет с преимущественным поражением заднего ската левой половины диафрагмы. При этом тенеобразование, обусловленное опухолью небольших размеров, имеет овальную форму, довольно плотное, с четким, сравнительно гладким контуром, прилежит к диафрагме на небольшом протяжении под тупым углом, однонаправленно движется с диафрагмой и при дыхании форма его не изменяется. Контур диафрагмы в зоне локализации опухоли не прослеживается.

Подвижность диафрагмы на стороне поражения несколько ограничена. В отличие от первичных доброкачественных опухолей диафрагмы тенеобразование, обусловленное кистой диафрагмы, менее плотное, имеет округлую форму и прилежит к диафрагме под тупым углом на большой площади в виде «веретена», при глубоком дыхании изменяет свою форму. При этом следует заметить, что киста диафрагмы чаще всего располагается в

заднем скате левого купола диафрагмы.

Частую локализацию опухолей и кист в заднем скате левой половины диафрагмы, на наш взгляд, следует объяснить следующим образом. Вопервых, задний отдел (скат) диафрагмы состоит из наиболее развитых поясничных мышечных пучков. Во-вторых, слева к диафрагме со стороны брюшной полости прилежат более подвижные органы (желудок, кишка, селезенка), а со стороны грудной клетки — постоянно сокращающееся сердце, которые не способны противостоять, как печень, перепадам внутригрудного и внутрибрюшного давления. Возможно, более частая травматизация в какой-то степени является провоцирующим моментом возникновения опухолей, особенно кист диафрагмы по левому ее куполу.

При вторичном эхинококкозе диафрагмы эхинококковые кисты расположены преимущественно в области переднего ската правой половины диафрагмы. Кроме того, форма эхинококковой кисты приближается к

73

округло-овальной и тень ее более интенсивна, чем опухоли и непаразитарных кист диафрагмы. Диафрагма при вторичном эхинококке располагается несколько выше обычного, и дыхательная подвижность ее бывает слегка ограниченной.

Контур диафрагмы в зоне локализации опухолей и кист плохо прослеживается. В условиях пневмоперитонеума удается чаще всего выявить истончение пли деформацию диафрагмы в зоне локализации патологического образования. При этом на глубине вдоха отмечается симптом «прогибания» контура диафрагмы в области кисты или опухоли, что является, на наш взгляд, достоверным признаком расположения образования в самой диафрагмальной мышце.

Рентгенологические признаки, отличающие опухоли от кист диафрагмы, приведены в табл. 4.

74