- •ГЛАВА 1

- •ГЛАВА 2

- •МОРФОЛОГИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

- •2.2.1 МОРФОЛОГИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ

- •2.2.2. МОРФОЛОГИЯ ГНОЙНОЙ РАНЫ, ЗАКРЫТОЙ ШВАМИ

- •ГЛАВА 3

- •3. 1. МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ РАНЕВОМ ПРОЦЕССЕ

- •3.2.1 КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВАЯ СИСТЕМА

- •3.2.2. БИОГЕННЫЕ АМИНЫ

- •3.2.3 СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТА

- •3.3. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В РАНЕ

- •3.3.2. ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ (МУКОПОЛИСАХАРИДЫ)

- •ГЛАВА 4

- •СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА ПРИ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

- •4.1. РОЛЬ ОБЩИХ И МЕСТНЫХ ФАКТОРОВ ГЕМОСТАЗА ПРИ РАНЕВОМ ПРОЦЕССЕ

- •4.2. ЛОКАЛЬНАЯ ГНОЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ И СИСТЕМА ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ

- •4.3. ХИРУРГИЧЕСКИЙ СЕПСИС И СИСТЕМА ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ

- •ГЛАВА 5

- •5.1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

- •5.2.3. СЛУЧАЙНЫЕ РАНЫ

- •5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

- •5.4. КОМПЛЕКСНОЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОПТАТОВ ГНОЙНЫХ РАН

- •5.4.1. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ГНОЙНЫХ РАН

- •ГЛАВА 6

- •6.2.2. ОПСОНИЗАЦИЯ

- •6.2.3. ФАГОЦИТОЗ

- •6.2.4. ФУНКЦИЯ ЛИМФОЦИТОВ

- •6.2.5. СЫВОРОТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ

- •ГЛАВА 7

- •КЛИНИКА РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

- •7.1. КЛАССИФИКАЦИЯ РАН

- •7.2. КЛАССИФИКАЦИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

- •7.4. ОБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

- •7.4.1. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- •7.4.2. СКОРОСТЬ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНЫ

- •7.4.3. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

- •7.4.5. МЕСТНАЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

- •7.4.6. БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАНЕВОГО ЭКССУДАТА

- •7.4.7. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛОВ ОБЛАСТИ РАНЫ

- •7.4.8. ИНФРАКРАСНАЯ ТЕРМОГРАФИЯ РАНЫ

- •7.4.9. СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

- •7.4.10. КРИТЕРИИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТКАНЕЙ РАНЫ

- •7.4.11. СИЛА НАТЯЖЕНИЯ РАНЫ

- •7.4.12. НАПРЯЖЕНИЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ГАЗОВ В ОБЛАСТИ РАНЫ

- •7.4.14. ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- •7.5. ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ ПЕРВИЧНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ

- •7.5.1. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- •7.6. ЗАЖИВЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ РАНЫ, ЗАКРЫТОЙ ШВАМИ

- •7.6.1. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- •7.6.2. ОБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

- •7.7 ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ ВТОРИЧНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ

- •7.7.1. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- •7.7.2. ОБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

- •ГЛАВА 8

- •МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН

- •8.1. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •8.1.1. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ГНОЙНОЙ РАНЫ

- •8.1.1.1. Терминология и основные понятия

- •8.1.1.3. Предоперационная подготовка и обезболивание

- •8.1.1.4. Техника хирургической обработки гнойного очага

- •8.1.2.3. Обработка гнойной раны лучами лазера

- •8.1.2.4. Обработка гнойной раны ультразвуком

- •8.1.4. ЗАКРЫТИЕ ГНОЙНОЙ РАНЫ

- •8.1.4.1. Наложение швов на гнойную рану

- •8.1.4.2. Кожная пластика гнойной раны

- •8.2. МЕСТНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

- •8.2.1. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОЙ РАНЫ В I ФАЗЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

- •8.2.1.1. Антимикробные препараты

- •8.2.1.2. Некролитические препараты

- •8.2.2. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОЙ РАНЫ ВО II ФАЗЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

- •ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

- •9.1 ХИМИОТЕРАПИЯ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

- •9.1.2. ВЫБОР АНТИБИОТИКА

- •9.1.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

- •9.1.4. ОСЛОЖНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

- •9.2. ИММУНОТЕРАПИЯ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

- •9.2.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИММУНОТЕРАПИИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

- •9.2.3. ИММУНОКОРРЕКЦИЯ КЛЕТОЧНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ КРОВИ

- •9.2.4. АКТИВНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ

- •9.2.5. ИММУНОМОДУЛЯЦИЯ

- •9.3.2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕАЗ

- •9.3.4. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

- •10.1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

- •10.2. МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ

- •10.4. ЛЕЧЕНИЕ РАН РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

- •10.4.1. ОБШИРНЫЕ ГНОЙНЫЕ РАНЫ

- •10.4.2. ЛОКАЛЬНЫЕ ОЖОГИ

- •10.4.7. РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

- •10.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- •ГЛАВА 11

- •ОСОБЫЕ ВИДЫ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

- •11.1. КЛОСТРИДИАЛЬНАЯ РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •11.2. АНАЭРОБНАЯ НЕКЛОСТРИДИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •11.4. СТОЛБНЯК

- •11.5. РОЖА

- •11.6. АКТИНОМИКОЗ

- •11.7. СИБИРСКАЯ ЯЗВА

- •11.8. ДИФТЕРИЯ РАН

- •11.9. СИФИЛИС РАН

- •11.10. ТУБЕРКУЛЕЗ РАН

- •ГЛАВА 12

- •12.2.1. ВОЗБУДИТЕЛИ

- •12.3. МОРФОЛОГИЯ

- •12.5. ОСЛОЖНЕНИЯ СЕПСИСА

- •12.6. ЛЕЧЕНИЕ

- •12.6.1. АКТИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ ОЧАГОВ

- •12.7. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

- •12.7.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

- •12.7.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •12.7.3.3. Детоксикация при тяжелой гнойной инфекции

- •12.7.3.5. Коррекция нарушений системы гемокоагуляции

- •12.7.3.6. Коррекция функций жизненно важных органов

- •12.7.5. ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ СЕПСИСЕ

- •ГЛАВА 13

- •ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

- •14.1. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

- •14.2. НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА

- •14.3. АКТИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •14.4. КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ

- •ГЛАВА 15

- •ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АКТИВНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН И ГНОЙНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

вать образование цитофильных анти- |

числе нейтрофилов увеличение соот- |

||||||||||||||||||||||||

тел, участвующих в прикреплении к |

ношения |

|

Staph. |

aureus |

|

/ |

фагоцит |

||||||||||||||||||

поверхности |

|

фагоцита |

|

|

[Лямперт |

с 1:1 до 25:1 не влияет на прикрепле- |

|||||||||||||||||||

И. М., 1982]. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ние микроба и фагоцитоз [McFarlane |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

G., Herzberg M., 1984], затем фагоци- |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тоз падает [Bass^e С. et al., 1983]. |

|||||||||||

6.2.3. ФАГОЦИТОЗ |

|

|

|

|

|

|

|

|

Приведенные данные зависят от мно- |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

гих факторов и прежде всего от |

|||||||||||

Фагоциты |

являются |

вторым (после |

методики |

|

исследования |

|

[Белоцкий |

||||||||||||||||||

опсонинов) |

звеном противомикробного |

С. М., Снастина Т. И., 1984; Verbrugh |

|||||||||||||||||||||||

иммунитета. Период полужизни боль- |

Н. et al., |

1978]. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

шинства |

микробов, |

чувствительных |

к |

Увеличение |

|

числа |

микробных |

|

тел |

||||||||||||||||

бактерицидному |

|

действию |

фагоцита, |

синегнойной палочки на один фаго- |

|||||||||||||||||||||

внутри этой клетки составляет 6—9 |

цит, несмотря на усиление фагоцитоза |

||||||||||||||||||||||||

мин, |

|

а |

золотистого |

стафилококка — |

и бактерицидности, приводит к недос- |

||||||||||||||||||||

20 мин [Wood W., 1960; Rowley D., |

таточности |

|

функции |

фагоцитов |

и |

||||||||||||||||||||

1966]. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отсутствию снижения |

числа микробов |

|||||||||||

Антибактериальная активность фа- |

в тест-системе [Hammer M. et al., |

||||||||||||||||||||||||

гоцита обусловлена аэробным (окис- |

1981]. Как in vitro, так |

и |

in |

vivo |

|||||||||||||||||||||

лительным) |

и анаэробным |

действием. |

для полноценного |

антибактериального |

|||||||||||||||||||||

Первое |

осуществляется |

кислородом, |

эффекта даже при оптимальных соот- |

||||||||||||||||||||||

который |

переходит |

в |

окислительные |

ношениях с дозой микроба число |

|||||||||||||||||||||

бактерицидные |

|

метаболиты — супер- |

нейтрофилов не должно быть меньше |

||||||||||||||||||||||

оксид |

и |

пероксид, |

второе — за |

счет |

103 в 1 мкл. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

выделения |

бактерицидных |

|

веществ |

В очаге гнойного воспаления ней- |

|||||||||||||||||||||

типа миелопероксидазы, других фер- |

трофилы в большем проценте, чем в |

||||||||||||||||||||||||

ментов, катионных белков [Gabig Т., |

периферической крови, имеют рецеп- |

||||||||||||||||||||||||

1980; Mandell G., 1981] и иных |

торы для Fc-фрагментов IgG. Нали- |

||||||||||||||||||||||||

бактерицидных |

субстанций |

[Gabig |

Т., |

чие этих рецепторов, как и рецепторов |

|||||||||||||||||||||

1980; |

Ganz |

Т. et |

al., |

1985; |

Catterall |

J. |

для комплемента, |

является |

признаком |

||||||||||||||||

et al., 1986]. Эффективность этих |

активации |

фагоцита: |

такие |

клетки |

|||||||||||||||||||||

механизмов |

бактерицидности |

зависит |

характеризуются |

повышенным |

хемо- |

||||||||||||||||||||

от свойств микроба и условий его |

таксисом на микробные антигены и |

||||||||||||||||||||||||

контакта |

с |

фагоцитом |

[Weiss |

J. |

et |

усиленной |

бактерицидной |

|

активно- |

||||||||||||||||

al., 1985; Catterall J. et al., 1986]. |

|

стью [Klempner M., Gallin J., 1978]. |

|||||||||||||||||||||||

Бактерицидное |

действие |

|

фагоцита |

FcR играют более важную роль: у |

|||||||||||||||||||||

обусловлено |

различными |

факторами. |

нейтрофилов |

с |

данными |

рецепторами |

|||||||||||||||||||

Существенную |

роль |

играют |

свойства |

активированы все функции [Gallin J., |

|||||||||||||||||||||

микроба: в поздних фазах роста он |

1984], что особенно выражено по от- |

||||||||||||||||||||||||

становится |

более |

резистентным |

к |

ношению |

|

к |

основной |

бактерицидной |

|||||||||||||||||

переваривающему |

действию |

фермен- |

системе |

фагоцитов — выделению |

ме- |

||||||||||||||||||||

тов лейкоцитов [Ginzberg J. и др., |

таболитов кислорода [Wright D., Sil- |

||||||||||||||||||||||||

1976]. |

|

Другим |

|

важным |

фактором |

verstein S., 1983; Yamamoto К., |

|||||||||||||||||||

является |

соотношение |

микроб/фаго- |

Johnston R., 1984]. Поскольку CR |

||||||||||||||||||||||

цит. Обычно нейтрофил фагоцитирует |

свойственны |

нейтрофилам |

различной |

||||||||||||||||||||||

25—50 |

стафилококков |

|

[Leijn |

P. |

et |

зрелости, a FcR только зрелым, функ- |

|||||||||||||||||||

al., |

1979], |

по |

некоторым |

данным — |

ционально полноценным нейтрофилам |

||||||||||||||||||||

до 230, тогда как моноцит — 50 |

[ Ver- |

[Scott С, 1981], уменьшение доли по- |

|||||||||||||||||||||||

brugh H. et al., 1978]. |

|

|

|

|

|

|

следних, |

|

нередко |

наблюдаемое |

|

при |

|||||||||||||

При максимальной активности ней- |

гнойной инфекции, приводит к подав- |

||||||||||||||||||||||||

трофил а в одной клетке может содер- |

лению бактерицидной активности всей |

||||||||||||||||||||||||

жаться до 80 стафилококков, из кото- |

популяции нейтрофилов. |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

рых половина погибает [Bass^e С, |

Однако |

|

CR |

играет |

существенную |

||||||||||||||||||||

Solberg |

С, |

1984]. |

При |

постоянном |

роль в связывании микробных и иных |

||||||||||||||||||||

токсинов нейтрофилами и макрофага- |

щими инфекциями [Issekutz A. et al., |

||||||||||||||||||||

ми [Loegering |

D., |

Blumenstock |

F., |

1979]. Однако, по данным некоторых |

|||||||||||||||||

1985; |

Sherwood |

Т., |

Virella |

G., 1986], |

авторов, фагоцитоз и антибактериаль- |

||||||||||||||||

а генетические его дефекты коррели- |

ная |

активность |

нейтрофилов |

при |

|||||||||||||||||

руют |

с |

рецидивирующими |

гнойными |

местной инфекции не меняются [По- |

|||||||||||||||||

инфекциями [Ross G. et al., 1985]. |

бедина В. Г., Светухин А. М., 1981]. |

||||||||||||||||||||

Кроме CR и FcR, нейтрофилы имеют |

При генерализованной инфекции об- |

||||||||||||||||||||

ряд других рецепторов, через которые |

наружено |

|

снижение |

бактерицидной |

|||||||||||||||||

регулируется |

антибактериальная |

ак- |

активности нейтрофилов. Через 2 ч в |

||||||||||||||||||

тивность этих клеток [King С. et al., |

фагоцитах остается 19% живых мик- |

||||||||||||||||||||

1986]. После фагоцитоза клетка мо- |

робов против 3% в контроле [McCall С. |

||||||||||||||||||||

жет утратить рецепторы, что предо- |

et al., 1971]. Если более 4,7% стафи- |

||||||||||||||||||||

твращает избыточное поглощение ан- |

лококков в тест-системе остаются |

||||||||||||||||||||

тигена. В связи с этим повторное до- |

живыми, то это расценивают как на- |

||||||||||||||||||||

бавление стафилококка в тест-систему |

рушение |

функции |

|

нейтрофилов, |

что |

||||||||||||||||

снижает |

|

бактерицидность |

|

фагоцита |

коррелирует с течением и исходом ин- |

||||||||||||||||

[Matheicz J., Allen J., 1979]. Следова- |

фекции [Solberg С, Helium К., 1972]. |

||||||||||||||||||||

тельно, |

персистенция микроба может |

Результаты обследования в определен- |

|||||||||||||||||||

привести к такому же эффекту. |

|

ной степени зависят от методики. По |

|||||||||||||||||||

Активация |

фагоцитов. |

Отдельные |

мере |

увеличения |

|

срока |

инкубации |

||||||||||||||

антигены возбудителей гнойной ин- |

нейтрофилов больных со стафилокок- |

||||||||||||||||||||

фекции |

могут |

усиливать |

активность |

ком нарастает различие их антибак- |

|||||||||||||||||

фагоцитов [Белоцкий С. М., 1980]. |

териальной активности по отношению |

||||||||||||||||||||

Более важно то, что такими же свой- |

к контролю (рис. 6.5) |

[Helium К., Sol- |

|||||||||||||||||||

ствами обладают продукты активи- |

berg С, 1977]. У больных с бактери- |

||||||||||||||||||||

рованных |

лимфоцитов — лимфокины |

альным |

эндокардитом |

бактерицид- |

|||||||||||||||||

(см. рис. 6.1). Они резко повышают |

ность |

нейтрофилов |

при |

соотношении |

|||||||||||||||||

чувствительность фагоцита к после- |

с золотистым |

стафилококком |

1:50— |

||||||||||||||||||

дующей активации микробным акти- |

1:100 была в 3—5 раз ниже, чем у |

||||||||||||||||||||

геном [Ruco L., Meltzer M., 1978] и |

здоровых, но была одинаковой при со- |

||||||||||||||||||||

способны сами стимулировать фаго- |

отношении |

1:12,5—1:1,25 |

[Repine |

J. |

|||||||||||||||||

цитоз. При этом различные субпопу- |

et al., |

1976]. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

ляции лимфоцитов обладают неодина- |

В литературе обычно приводят со- |

||||||||||||||||||||

ковыми свойствами: активные Т-лим- |

вокупные данные, тогда как показано, |

||||||||||||||||||||

фоциты |

|

увеличивают |

примерно |

в |

что они зависят от клинической фазы |

||||||||||||||||

3 раза процент фагоцитирующих ней- |

генерализованного |

процесса [Победи- |

|||||||||||||||||||

трофилов с рецепторами для Fc-фраг- |

на В. Г., Светухин А. М., 1981] |

||||||||||||||||||||

ментов IgG и комплемента, а В-лим- |

(табл. 6.2). У всех больных с генера- |

||||||||||||||||||||

фоциты с рецепторами для эритроци- |

лизацией |

инфекции |

|

при |

поступлении |

||||||||||||||||

тов |

мыши |

дают |

двоякий |

эффект |

функция нейтрофилов была наруше- |

||||||||||||||||

(рис. |

6.4) |

[Снастина Т. И., Белоц- |

на, что коррелировало не только с тя- |

||||||||||||||||||

кий С. М., 1982]. Эти данные, получен- |

жестью процесса, но и с его стадией. |

||||||||||||||||||||

ные in vitro, определяют корреляцию |

Сходные данные получены при ис- |

||||||||||||||||||||

клинических данных с соотношениями |

следовании |

рецепторов нейтрофилов. |

|||||||||||||||||||

различных субпопуляций лимфоцитов. |

В разгар инфекции нарастает преи- |

||||||||||||||||||||

Нарушение функции фагоцитов при |

мущественно число нейтрофилов с ре- |

||||||||||||||||||||

гнойной |

инфекции. Местная |

гнойная |

цепторами, тогда как уровень фаго- |

||||||||||||||||||

инфекция |

|

сопровождается |

наруше- |

цитирующих нейтрофилов может сни- |

|||||||||||||||||

ниями функции фагоцитов. При этом |

жаться. Это различие еще более выра- |

||||||||||||||||||||

бактерицидная |

активность |

может |

жено в случаях с летальным исходом |

||||||||||||||||||

быть нарушена при неизмененном фа- |

[Белоцкий С. М. и др., 1982]. Экспери- |

||||||||||||||||||||

гоцитозе [Koch С, 1974]. Нарушение |

ментальные |

данные |

|

показывают, |

что |

||||||||||||||||

бактерицидной |

активности |

особенно |

при заражении морских свинок смер- |

||||||||||||||||||

выражено |

у |

больных с |

рецидивирую- |

тельной |

дозой |

стафилококка |

приве- |

||||||||||||||

РАНЫ И РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ

4

5 6

5 6

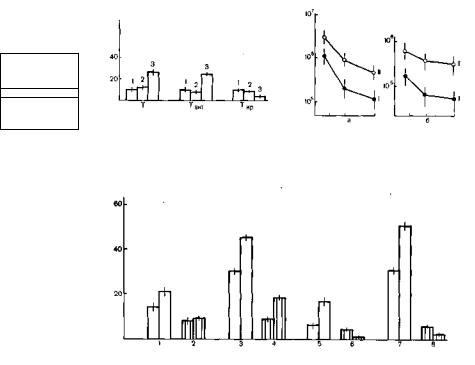

Р и с . 6.4. Влияние 18-часовой инкубации с субпопуляциями аутологичных лимфоцитов (Т, Т а к т ) на фагоцитарную активность нейтрофилов

с CR |

( Т к р ) . |

|

|

|

По оси ординат — процент фагоцитирующих |

клеток. 1 — действие нефракци- |

|||

ниранных |

лимфоцитов; 2 — монокультура |

нейтрофилов; |

3 — опыт ( М ± т ) . |

|

Р и с . |

6.5. |

Антибактериальная активность |

нейтрофилов |

у здоровых лю- |

дей (I) и больных с гнойной инфекцией (II) через 30, 60 и 120 мин

инкубации со стафилококком |

( M ± m ) . |

[Helium К., |

Solberg С, |

1977]. |

По оси ординат — число живых |

бактерий: |

а — общее, |

б — внутри |

фагоцитов. |

Рис. 6.6. Характеристика нейтрофилов при несмертельной (светлые столбики) и смертельной (заштрихованные столбики) стафилококковой инфекции у морских свинок.

По оси ординат — процент |

клеток. |

Столбики слева — в |

начале |

инфекции, |

|||||

справа — максимум выраженности тестов |

в процессе |

заболевания. |

1 и |

2 — |

|||||

нейтрофилы с рецепторами |

для CR; |

3 и |

4 — с |

рецепторами |

для |

FcR; |

5 и |

||

6 — фагоцитирующие нейтрофилы с |

рецепторами |

для |

CR; |

7 |

и 8 — фагоци- |

||||

тирующие нейтрофилы с рецепторами для FcR. |

|

|

|

|

|

|

|||

Характеристика функции фагоцитов при генерализованной |

гнойной |

Таблица 6.2 |

||||

инфекции (но В. Г. Побединой и А. М. Светухину, 1981, с изменениями) |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Группа обследованных |

|

ФАЛ, % |

|

ФЧ |

ПЗФ, % |

|

|

|

|

|

|

|

|

Больные сепсисом при поступлении |

26,7 + 1,3 |

2,7+0,08 |

29,7 + 1,0 |

|

||

Больные с, гнойно резорбтивной лихорадкой: |

|

|

48,6+2,1 |

|

||

при поступлении |

38,3+1,3 |

3,4+0,07 |

|

|||

в процессе лечения |

48,9 + 2,1 |

3,6+0,2 |

63,1+3,6 |

|

||

при выписке |

53,2+1,7 |

3,8+0,2 |

74,1 + 1,8 |

|

||

Умершие от сепсиса |

22,5 + 2,8 |

2,6+0,1 |

26,5+3,0 |

|

||

Здоровые |

63,3+2,3 |

3,5+0,2 |

70,6+1,7 |

|

||

П р и м е ч а н и е . |

ФАЛ — фагоцитарная |

активность нейтрофилов; ФЧ —фаго- |

||||

цитарное число; |

П З Ф — показатель завершенности фагоцитоза. |

|||||

денные выше показатели в процессе заболевания либо не возрастают, либо находятся на значительно более низком уровне, чем у животных, зараженных сублетальной дозой микроба (рис. 6.6) [Снастина Т. И., Белоцкий С. М., 1984].

Для определения нарушения функции фагоцитов J. Alexander и J. Меаkins (1972) используют индекс бактерицидности нейтрофилов (отношение числа бактерий, не убитых нейтрофилами больного, к числу бактерий, не убитых нейтрофилами здорового). Обычно в начале сепсиса этот показатель у больных разных групп составляет более 10, а затем снижается. Его нарастание сопровождается эпизодами бактериемии, а возникновению сепсиса предшествуют увеличение индекса (более 4) и нарушение опсонизации [Alexander J. et al., 1979].

При гнойной инфекции обнаруживают также разнообразные биохимические нарушения в фагоцитах: подавление продукции Н2О2, миелопироксидазы, потребления тетразолия нитросинего (окрашивание гранул лизосом после выделения из них ферментов) [Klebanofi S., 1971; Hill H. et al., 1974; Johnson R. et al., 1975]. Считают, что нарушение одного или нескольких биохимических показателей (в их число также входят активность фосфатаз, уровень катионных белков) коррелирует со снижением бактерицидности. Но биохимические показатели не всегда непосредственно связаны с характером бактерицидной активности нейтрофила. Более того, отдельно

взятые показатели (хемотаксис, фагоцитоз, бактерицидность, выработка метаболитов Ог, дегрануляция) могут не коррелировать друг с другом [Маянский А. Н., Галиуллин А. Н., 1984; Okamura N. et al., 1979; Johansen К. et al., 1983]. Нарушение антибактериальной активности фагоцита может быть выражено только по отношению

каутоштамму микроба [Саркисов Д. С.

идр., 1983].

Дефекты нейтрофилов резко меняют течение гнойного процесса. Если при помощи сыворотки к нейтрофилам снизить их уровень в периферической крови кролика, то последующие внутрибрюшинное заражение Е. coli почти немедленно вызывает высокую бактериемию и гибель животного еще до достижения максимального уровня размножения микроба в брюшной полости. При этом уровни макрофагов и лимфоцитов сохраняются [Bullen J. et al., 1980].

Суждение о характере дефекта фагоцитов может быть полным только при комплексном обследовании. Оно включает не только определение фагоцитоза и переваривания, но и влияние на эти процессы сывороточных факторов (онсонинов, иммуноглобулинов). Оценка функции нейтрофилов должна проводиться с учетом их реального числа в периферической крови и, если возможно, с учетом показателя микробной обсемененности раны (т. е. при различных соотношениях микроб/фагоцит) [Белоцкий С. М. и др., 1986] и антибактериальной активности к аутоштамму микробов.