- •введение

- •предисловие к русскому изданию

- •развитие и расстройства зрительной и слуховой памяти

- •Развитие внимания и памяти

- •Что такое память?

- •Расстройства памяти

- •Неврологические основы расстройств памяти

- •расстройства внимания: клинические формы и лечение

- •Введение и история изучения

- •Психофизиологические и нейропсихологические модели дефицита внимания и ГРДВ

- •Систематика, этиология и патогенез ГРДВ

- •Дифференциальный диагноз при ГРДВ

- •Психиатрические аспекты ГРДВ

- •Психофармакологическое лечение

- •Обследование ребенка с дефицитом внимания

- •систематика и лечение нарушений развития языка и речи

- •Введение в терминологию, относящуюся к речи и языку

- •Концепция дисфазии развития и терминология

- •Варианты дисфазии развития

- •Нарушения развития артикуляции

- •Клиническая структура дисфазии развития

- •Направление к специалисту, неврологический анамнез и диагноз

- •Лечение дисфазии развития

- •Резюме

- •спектр дислексических и дискалькулических расстройств

- •Спектр дислексических расстройств

- •Нарушения правописания

- •Этиология дислексии

- •Нейропсихиатрическое обследование

- •Лечение дислексий

- •Дискалькулии

- •аутизм: спектр расстройств социальных контактов

- •Основные сведения о развитии контактов в норме

- •Аутизм как расстройство физического и социального контакта

- •Патофизиологическое объяснение основных симптомов детского аутизма

- •Предикторы и ранняя диагностика аутизма

- •Аутизм: клинический спектр расстройств социального контакта

- •Причины аутизма

- •Клиническое и дополнительные исследования

- •Лечение и прогноз при аутизме

- •особые нейропсихиатрические синдромы – поведенческие фенотипы

- •Введение

- •Cиндромы, обусловленные аномалиями аутосом

- •Х-сцепленные наследственные синдромы

- •Ненаследственные синдромы с дисморфиями

- •нейропсихиатрические нарушения

- •Нейропсихиатрические симптомы

- •Расстройства настроения

- •Психотические расстройства

- •Неврологическое обследование в детской психиатрии и обращения к детскому неврологу

- •отставание и регресс в психомоторном развитии

- •Терминология и основные понятия

- •Статические энцефалопатии

- •Регресс в развитии

- •Что входит в задачи детского невролога?

- •глоссарий

- •библиография

|

варианты дисфазии развития |

A. Варианты дисфазии развития |

3.2. Можно выделить несколько подтипов нарушений развития |

(фонологические расстройства) |

речи [см. таб. 3-I и разъяснения под этой таблицей]. Ниже мы |

|

следуем нумерации, которая дается в таб. 3-I. |

|

1) В своей наиболее чистой и специфической форме дисфазия раз- |

|

вития характеризуется тем, что маленький ребенок, например, двух- |

|

летнего возраста, говорит лишь несколько слов или трехлетний |

|

ребенок, имеющий некоторый словарный запас и способный про- |

|

изнести несколько предложений из двух слов, говорит с многочис- |

|

ленными нарушениями произношения звуков, в то время как пони- |

|

мание речи у них в норме или выше среднего возрастного уровня, |

|

остальные показатели когнитивного развития в пределах или вы- |

|

ше нормы, а также сохранна способность к эмоциональному и со- |

|

циальному взаимодействию с другими людьми. В этом случае мы |

|

говорим об истинной (экспрессивной) дисфазии. |

|

2) Если ребенок плохо владеет экспрессивной речью или не говорит |

|

совсем, но обладает хорошим пониманием речи, а в его собствен- |

|

ной речи отсутствуют согласные звуки («речь из гласных звуков»), |

|

Rapin и Allen [856, 858] рассматривают этот подтип дисфазии как |

|

«тяжелую форму экспрессивной дисфазии с хорошим пониманием», |

|

или вербальную диспраксию (автор этой книги отдает предпочте- |

|

ние термину «вербальная диспраксия»). Данный подтип рассма- |

|

тривается ниже среди речевых нарушений. |

|

Здесь наши рассуждения подходят к нескольким функциональным |

|

показателям, которые являются ключевыми для клинической кар- |

|

тины в целом, – это три когнитивные характеристики и артикуля- |

|

ция. Этими показателями являются: уровень понимания речи, |

|

развитие невербальных познавательных функций, уровень разви- |

|

тия социальных представлений и звукопроизношение (послед- |

|

нее – функция слухоречевого перцептивно-моторного контура моз- |

|

га). У младенцев с 1-м и 2-м подтипами дисфазии развития часто |

|

отсутствует или снижена лепетная продукция. Вместе с тем при |

|

классификации подтипов дисфазии развития акцент часто дела- |

|

ется на синтаксических и морфологических характеристиках ре- |

|

чи, это означает, что мы должны ждать и наблюдать, как развива- |

|

ются речевые возможности ребенка после 3–5-летнего возраста. |

|

3) Смешанные экспрессивно-импрессивные расстройства. Ребенок |

|

обычно говорит немного, а когда говорит, преобладают короткие |

|

фразы в телеграфном стиле. Собственная речь часто характеризу- |

|

ется аграмматизмами. Это морфологические ошибки, относящи- |

|

еся, например, к склонению или соединению слов, синтаксические |

|

ошибки, парафазии в виде замен слова или его части похожим сло- |

|

вом из той же семантической категории. Кроме того, отмечаются |

|

замены, имеющие фонологическую основу. Слова и части слов ме- |

|

няются местами. У большинства детей имеются некоторые трудно- |

|

сти понимания. Если уровень понимания не слишком сильно, но |

|

все же отличается от уровня речевой экспрессии, говорят о смешан- |

|

ном экспрессивно-импрессивном подтипе дисфазии развития. Мо- |

|

жет отмечаться фонологически нечеткая речь, а также орально- |

|

моторная диспраксия. Rapin и Allen [856, 858] рассматривают этот |

3. Систематика и лечение нарушений развития языка и речи 105

|

подтип как фонологически-синтаксический синдром, который ха- |

|

рактеризуется синтаксическими ошибками и нечетким звукопро- |

|

изношением. Этот подтип, вероятно, является наиболее часто |

|

встречающимся. Он иногда сопровождается невербальными нару- |

|

шениями, такими как слабость зрительно-пространственных пред- |

|

ставлений, конструктивная диспраксия и нечеткое мануальное |

|

предпочтение. Некоторые дети с этим подтипом дисфазии разви- |

|

тия избегают контакта с другими людьми, что ошибочно интер- |

|

претируется как аутизм. После лечения подобное «аутичное» по- |

|

ведение может исчезать. |

|

В тех случаях, когда значительно снижены и понимание (как и |

|

экспрессивная речь), и невербальные познавательные функции, |

|

мы имеем дело со спектром нарушений, связанных со снижением |

|

интеллекта. Границы между детьми с отставанием психического |

|

развития и без него проводятся достаточно произвольно и основа- |

|

ны в большей степени на соглашениях, чем на неврологическом |

|

и эволюционном фундаменте. |

|

синдромы нарушения развития речи, |

|

атипичные для дисфазии развития |

B. Преимущественно импрессивные |

3.3. Синдромы импрессивных расстройств речи не соответствуют |

расстройства речи |

критериям дисфазии развития. Кроме того, они являются более |

|

редкими. Нумерация этих расстройств дается в соответствии с таб- |

|

лицей 3-I. |

|

4) Дети со слуховой вербальной агнозией не понимают речь на уров- |

|

не слов вследствие тяжелых (из-за двусторонних нарушений функ- |

|

ций коры височных долей) расстройств слухоречевого восприя- |

|

тия (без нарушения восприятия звуков окружающего мира). Они |

|

нормально устанавливают глазной контакт, могут использовать |

|

жесты и понимают мимическую экспрессию эмоций. Эта форма |

|

расстройств развития, ранее известная как «врожденная слуховая |

|

невосприимчивость», или «врожденная словесная глухота», встре- |

|

чается редко. У этих детей отмечаются беспорядочная и обеднен- |

|

ная речь, проблемы поведения, иногда со стереотипными поведен- |

|

ческими паттернами и сопротивлением изменениям, так что ино- |

|

гда у них ошибочно диагностируется аутизм. |

|

Приобретенная форма подобных нарушений наблюдается у детей |

|

с синдромом Ландау–Клеффнера – заболеванием, при котором |

|

предполагается энцефалопатия височной доли невыясненного ге- |

|

неза. У детей отмечаются эпилептические приступы и характерные |

|

паттерны ЭЭГ во время сна. |

|

5) Редкой формой является так называемая корковая глухота – |

|

тотальная слуховая агнозия (с врожденным отсутствием слухово- |

|

го восприятия). |

|

6) Некоторые авторы употребляют такие термины, как «речевая |

|

задержка», «отставание в речи», «отставание речевого развития» |

|

или «задержанная речь» (Hall [450]), но мы предпочитаем пользо- |

|

ваться понятием «отставание (задержка) речи», чтобы обозна- |

|

чать запаздывание в развитии, вследствие которого экспрессив- |

106

|

ная и импрессивная речь выглядят как речь детей более младше- |

|

го возраста. Дети с задержкой речи говорят и понимают речь, как |

|

более младшие дети. Они пользуются речью как средством комму- |

|

никации. Диагноз задержки речи может быть поставлен до двух с |

|

половиной лет. В то же время у многих детей с дисфазией разви- |

|

тия наблюдаются особенности, которых никогда не бывает у более |

|

младших детей. По этой причине мы не называем дисфазию раз- |

|

вития задержкой речи. Однако не всегда можно провести четкое |

|

разграничение между задержкой речи и дисфазией развития. Мно- |

|

гие дети с дисфазией развития имеют черты задержки развития, |

|

и их языковое развитие в некотором отношении отстает (см. об- |

|

суждение Bishop и Edmundson 1987). |

|

Задержку экспрессивной речи в стертой форме иногда можно ви- |

|

деть у маленьких детей, в том числе в виде семейных случаев, что |

|

может указывать на ее наследственную природу. Однако существу- |

|

ют тяжелые смешанные рецептивно-экспрессивные формы, без |

|

преобладания нарушений одного из компонентов, которые встре- |

|

чаются преимущественно у детей с выраженным отставанием пси- |

|

хического развития. |

|

Некоторые дети совсем не говорят, не понимают речь, язык жестов |

|

(например, указательный жест), не имеют символической игры. |

|

У этих детей имеет место асимволия. Они вступают в контакт на |

|

примитивном уровне, например, могут обниматься. Они демон- |

|

стрируют аффективное поведение, так же как и базовые эмоции, |

|

такие как ярость, радость, страх и горе, могут узнавать проявления |

|

этих эмоции у других людей. Иногда у этих детей имеются опреде- |

|

ленная ловкость в руках и некоторые технические навыки, они ри- |

|

суют и даже могут обнаруживать гиперлексию [см. раздел 4.2.5], |

|

но не понимают прочитанного. |

|

В дошкольном и более старшем возрасте проблемы контакта стано- |

|

вятся значительными, поскольку эти дети не понимают и не про- |

|

являют более сложных эмоций из-за отсутствия речевых средств, |

|

то есть эмоциональная сфера и коммуникация не дифференциру- |

|

ются. Учитывая сохранность базовых эмоций и глазного контакта, |

|

мы считаем эту форму вторичной аутистической, асимволической |

|

формой умственной отсталости; Rapin и Allan [856, 858] называ- |

|

ют этот синдром безречевым (немым) аутистическим. |

|

7) В более мягкой форме этот синдром (аутистический мутизм) |

|

наблюдается у детей, говорящих с множеством эхолалий и путаю- |

|

щих местоимения «Я» – «Ты». Часто у них отмечается бедная про- |

|

содика и даже роботоподобная речь. Понимание речи недоста- |

|

точное, строй речи иногда лучше, а звукопроизношение плохое. |

|

Иногда наблюдается гиперлексия без понимания того, что они |

|

читают. Имеющиеся у них речевые нарушения, как и аутистиче- |

|

ский мутизм, вносят значительный вклад в формирование аути- |

|

стического поведения [856, 858]. |

С. Семантико-прагматические |

9) Некоторые синдромы речевых нарушений часто встречаются |

расстройства использования речи |

при аутизме и вносят свой вклад в клиническую картину «отсут- |

|

ствия отношений». Дети с семантико-прагматическим синдромом |

|

[856, 858] имеют беглую речь с нормальным звукопроизношением |

3. Систематика и лечение нарушений развития языка и речи 107

и синтаксисом. Их речь похожа на «светскую беседу». Она не является реальным диалогом, не относится к собеседнику и по сути дела не обладает коммуникативной функцией. У этих детей отмечается умеренная недостаточность понимания речи, особенно в отношении металингвистических аспектов. В младшем возрасте в их речи встречаются множественные эхолалии, носящие временный характер, они путают местоимения и часто используют свое имя вместо местоимения «Я». Их речь следует отличать от речи детей с психозами, но она также может предварять появление психозов в более старшем возрасте. Данный синдром встречается у детей с повреждением белого вещества головного мозга, например, у детей с гидроцефалией. Хотя этот синдром как таковой не принадлежит к нарушениям аутистического спектра, особенности речевого контакта могут способствовать возникновению аутичного поведения, особенно если также имеются проблемы понимания эмоций и взаимодействия посредством языка мимики и жестов.

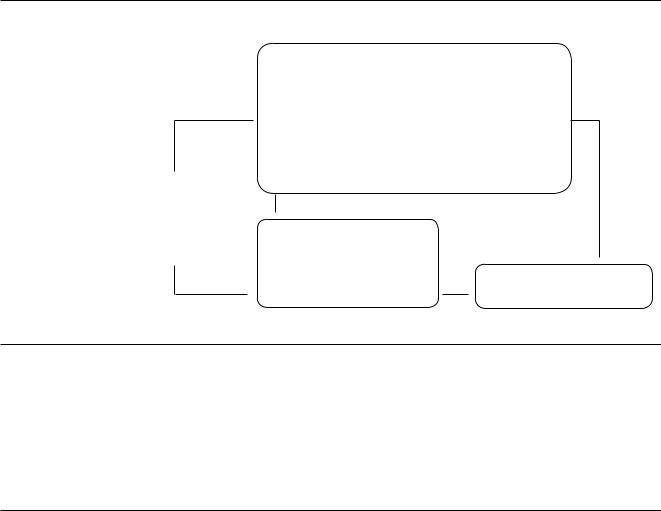

Рисунок 3-I. Нарушения развития речи при расстройствах аутистического спектра

с регрессом или остановкой развития

речевых функций в двухлетнем возрасте

нарушения развития речи

истинное экспрессивное (никогда при аутизме)

|

смешанное импрессивно-экспрессивное _______>

|

преимущественно импрессивное ______________>

|

за счет семантико-прагматического расстройства речевых функций

|

> |

|

|

|

|

высокофункциональный |

|

|

| |

> |

|

|

|

аутистический спектр |

|

|

|

|

|

|

| |

умственная отсталость |

|

> |

|

низкофункциональный |

> 60% всех детей с аутизмом |

На рисунке показано, что истинное экспрессивное расстройство (таб. 3-I) никогда не встречается у детей с аутизмом,

а смешанные импрессивно-экспрессивные нарушения и выраженные импрессивные нарушения встречаются часто при низкофункциональном аутизме в рамках умственной отсталости. При высокофункциональном аутизме (особенное при синдроме Аспергера) формальный язык развит гораздо лучше, нарушения касаются семантического и прагматического аспектов речи (так называемое семантико-прагматическое расстройство). У других высокофункциональных аутистов хотя и имеются смешанные импрессивно-экспрессивные нарушения, они имеют структуру дисфазии развития. В третьем, нередком, варианте аутизм возникает после того, как в течение года или более продолжительного времени речь развивалась нормально. Затем возникает, часто необратимый, регресс (или остановка) в развитии речевых функций. Если развитие речевых функций возобновляется, у ребенка наблюдается смешанное семантико-прагматическое и импрессив- но-экспрессивное расстройство. У некоторых аутистов со снижением интеллекта имеет место эхолалия либо самый тяжелый вариант безречевого аутизма (пункт B 7 и 6 в таб. 3-I).

108