- •1. Клиническая анатомия наружного уха (ушная раковина, слуховой проход). (Дазиев)

- •2. Строение барабанной перепонки. Опознавательные пункты барабанной перепонки. Квадранты.

- •3. Анатомия среднего уха (барабанная полость, слуховые косточки, антрум). (Коскова)

- •4. Топографическая анатомия барабанной полости

- •5. Сосцевидный отросток, типы строения (Жидков)

- •6. Топография сигмовидного синуса

- •9. Анатомия полукружных каналов ушного лабиринта.

- •10. Анатомия преддверия ушного лабиринта. Строение отолитового рецептора.

- •11. Наружный отит, этиология, клиника, лечение.

- •1 2. Травматические повреждения среднего уха, диагностика, лечение. Разрыв барабанной перепонки.

- •13. Травматический разрыв цепи слуховых косточек, диагностика, лечение

- •14.. Экссудативный средний отит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •16. Параличи лицевого нерва при переломах основания черепа. Принципы лечения.

- •17. Отогенный парез лицевого нерва. Дифференциальная диагностика уровней поражения, лечение, профилактика

- •6 Уровней поражения лицевого нерва:

- •5 Основных направлений лечения периферических поражений лицевого нерва:

- •18. Звукопроводящий аппарат уха. Особенности проведения звука через наружный слуховой проход и среднее ухо.

- •19. Понятие “акустический импеданс”. Заболевания, при которых он нарушается.

- •20. Биомеханика улитки (биофизические аспекты слуха).

- •21. Рецепторный потенциал органа слуха. Факторы, влияющие на него.

- •22. Значение эндокохлеарного потенциала в слуховой рецепции

- •24. Физиологические и психоакустические характеристики слуха (Огородникова)

- •Порог слуха

- •Порог дискомфорта

- •Болевой порог

- •25. Методы исследования слуховой функции. Слуховой паспорт

- •1. Жалобы и анамнез

- •2. Исследование слуха с помощью речи

- •3. Исследование камертонами

- •4. Аудиометрическое исследование слуха

- •26.. Анатомия и физиология полукружных каналов. Вестибулярные законы Эвальда и Воячека. Исследование функций вестибулярного анализатора при профотборе.

- •1.Нистагм возникает в плоскости раздражаемого канала.

- •2.Нистагм направлен в сторону более активного лабиринта.

- •Нистагм всегда происходит в плоскости вращения.

- •1. Отолитовая реакция (ор).

- •27. Вибротравмы. Клиника. Профилактика.

- •28. Строение отолитового рецептора. Физиология отолитового отдела вестибулярного анализатора.

- •29.Лабиринтные жидкости: перилимфа, эндолимфа (состав, функция).

- •30. Классификация раздражителей слухового и вестибулярного рецепторов.

- •31. Проводящие пути вестибулярного анализатора (Дазиев).

- •32. Методы исследования вестибулярного аппарата. Вестибулярный паспорт.

- •33. Симптомокомплекс укачивания, патогенез, лечение (Коскова)

- •34. Клиническая анатомия глотки. Топография.

- •3.Гортаноглотка

- •35.Кольцо Пирогова-Вальдеера (Жидков)

- •36. Аденоидиты. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •37. Клиническая физиология глотки. Функции глотки, механизм глотания.

- •38. Хронический фарингит, фарингомикоз. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика

- •39. Морфология и функции небных миндалин. Гипертрофия небных миндалин в детском возрасте.

- •1. Хирургическое лечение

- •40. Клиническая анатомия гортани. Основные функции гортани.

- •41. Клиническая анатомия и физиология пищевода.

- •42. Клиника, лечение ожогов и инородных тел пищевода.

- •43. Клиническая анатомия полости носа.

- •44. Гематома и абсцесс носовой перегородки. Клиника, диагностика, лечение.

- •45. Фурункул носа. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •46.Строение слизистой оболочки носа. Источники влаги в носу.

- •47. Морфология и функция кавернозной ткани в носу. Гипертрофия носовых раковин.

- •48.Строение обонятельной зоны полости носа.

- •49.Нарушения обонятельной функции полости носа. Основные причины гипосмии и аносмии.

- •50.Топографическая анатомия придаточных пазух носа.

- •51. Острый верхнечелюстной синусит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •52.Острый этмоидит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •54. Острый фронтит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •55. Методы исследования дыхательной и обонятельной функции носа, принципы лечения.

- •56. Воспалительные заболевания наружного уха (экзема, рожистое воспаление, перихондрит) этиология, клиника, лечение.

- •57. Отогематома, этиология, клиника, лечение. Методы определения проходимости слуховой трубы.

- •58.Инородные тела и травмы наружного уха, клиника, лечение

- •59.Острый гнойный средний отит, этиология, патогенез, клиника, лечение

- •60.Мастоидит, этиология, патогенез, клиника, методы диагностики, профилактика

- •61.Хронический гнойный мезотимпанит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •62. Хронический гнойный эпитимпанит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •92. Хронические стенозы гортани, причины, клиника, лечение, профилактика.

- •63.Радикальная общеполостная операция на ухе, ее профилактическая сущность. Показания к радикальной операции. (Коскова)

- •64.Отогенный менингит, клиника, лечение.

- •65.Отогенные абсцессы мозга и мозжечка, клиника, диагностика, лечение, профилактика (Жидков)

- •66.Отогенный сепсис, клиника, лечение.

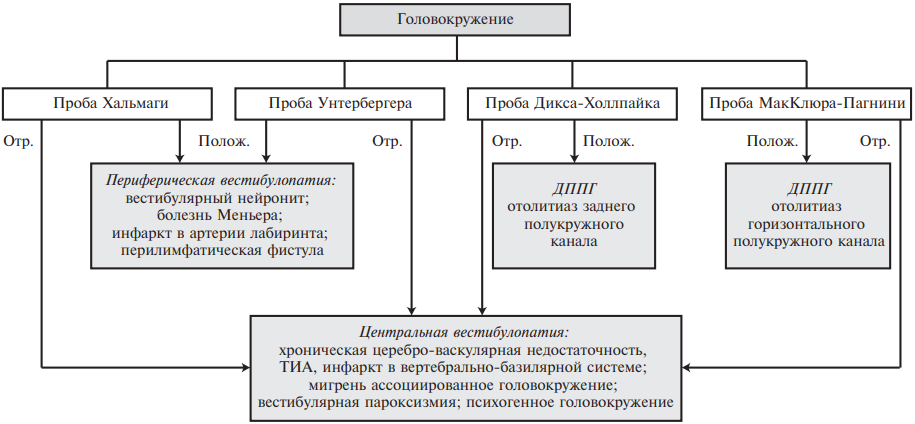

- •67.Дифференциальная диагностика лабиринтных расстройств и поражений.

- •68.Лабиринтиты, этиология, клиника, лечение, классификация.

- •69. Адгезивный средний отит, этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика

- •70. Сальпингоотит. Аэроотит, причины, клиника, профилактика

- •71. Болезнь Меньера. Патогенез, клиника, лечение.

- •72. Отосклероз, патогенез, клиника, принципы лечения

- •73. Сенсоневральная тугоухость. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •74. Этиология в патогенезе шумовой тугоухости, клиника шумовой тугоухости

- •76.Острый ринит. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •77. Хронический ринит. Классификация, этиология, патогенез, лечение.

- •1. Хронический катаральный ринит

- •2. Хронический гипертрофический ринит

- •3. Атрофический ринит

- •3 (B). Озена

- •4**Вазомоторный ринит

- •78. Хронический риносинусит. Классификация, этиология, патогенез, лечение.

- •79. Фурункул носа, клиника, лечение, осложнения, профилактика

- •80.Тромбоз пещеристого синуса риногенной этиологии

- •81.Внутриглазничные осложнения. Этиология, патогенез, лечение, профилактика.

- •82. Риногенный менингит. Этиология, патогенез, лечение, профилактика

- •84.Классификация ангин. Первичные и вторичные ангины.

- •85.Ангина язычной миндалины. Воспаление боковых лимфоузловидных валиков и гранул задней стенки глотки, клиника, лечение, профилактика

- •86. Дифтерия глотки. Поражение глотки при скарлатине и кори. Ложный круп.

- •87.Хронический тонзиллит. Классификация, клиника, диагностика, лечение, осложнения, профилактика.

- •88.Острые ларингиты, патогенез, их формы, диагностика, лечение, осложнения, профилактика

- •89.Гортанная ангина. Патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •90.Ложный круп.

- •91Острые стенозы гортани. Причины, клиника, скорая и неотложная помощь при них.

- •92.Хронические стенозы гортани, причины, клиника, лечение, профилактика

- •93.Инородные тела гортани, трахеи, бронхов. Клиника, методы исследования, диагностика, профилактика (Коскова)

- •94. Инородные тела пищевода, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •96.Доброкачественные новообразования гортани. Клиника, диагностика, лечение, профилактика

- •97.Злокачественные новообразования гортани, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •98. Злокачественные новообразования носа и придаточных пазух. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •99. Дифференциальная диагностика туберкулеза, сифилиса и рака гортани

- •100.Склерома дыхательных путей, патогенез, клиника, лечение.

- •101. Кохлеовестибулярные расстройства, обусловленные резким перепадом атмосферного давления.

- •102. Осложнения простых ангин, местные и общие.

- •103. Искривление носовой перегородки. Клиника, лечение

- •104. Травмы гортани, их диагностика, лечение, осложнения.

- •Огнестрельные ранения гортани

- •Закрытые травмы гортани

- •105. Парезы и параличи мышц гортани.

- •106. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

106. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

Позиционное головокружение – головокружение, провоцируемое определенными положениями головы

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) – короткие приступы вращательного головокружения, являющиеся следствием отолитаза полукружных каналов лабиринта, которые возникают при изменении положения головы относительно вектора гравитации. Самый частый вид позиицонного головокружения, на долю которого приходится до 90% всех обращений с жалобами на ПГ. Доброкачественный характер головокружения обусловлен возможностью спонтанной регрессии симптомов, которая наблюдается у 30-50% пациентов в сроки до 1 месяца. Однако у части пациентов происходит персистенция отолитиаза, т.е. ДППГ приобретает непрерывно рецидивирующее течение, в этом случае головокружение может сохраняться на протяжении многих лет.

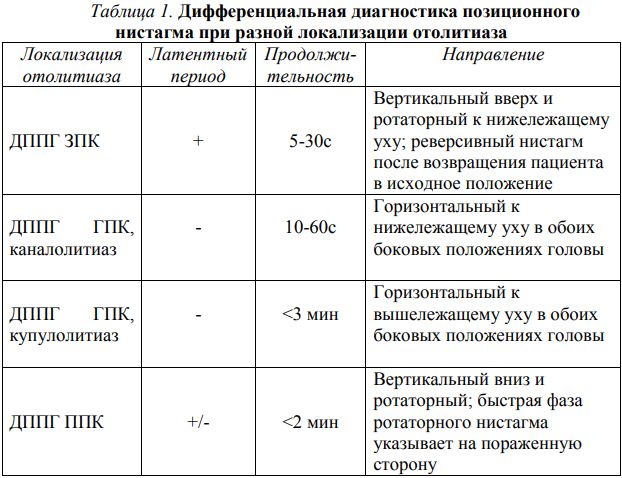

Патогенез: развитие отолитиаза связывают с деструкцией отолитовой мембраны, однако причины этого процесса в 85% остаются неизвестными, а заболевания расценивают, как идиопатическое. Патогенетическим механизмом возникновения ДППГ является «выход» кристаллов карбоната кальция (отолитов) из отолитовой мембраны мешочка или маточки, а далее – они могут или свободно находиться в просвете полукружного канала (каналолитиаз), или фиксироваться на купуле (купулолитиаз). Существующие на сегодняшний день теории купулолитиаза и кананлолитиаза взаимодополняют друг друга, объясняя различные варианты позиционного нистагма, наблюдаемые у пациентов с ДППГ.

Клиническая картина: характеризуется развивающимся при перемене положения головы и/или тела приступами системного (вращательного) головокружения, продолжительность которых в типичных случаях не превышает 1 минуты. Может сопровождаться вегетативными реакциями в виде тошноты и рвоты. ДППГ сопровождается позиционным нистагмом (вертикально-ротаторным или горизонтальным), направление которого зависит от пораженного полукружного канала. При ДППГ нет нарушения слуха, шума в ушах и очаговой неврологической симптоматики. Характер течения заболевания может быть различным: спонтанная ремиссия возникает у 30-50% пациентов в сроки от 14 до 28 дней, у оставшихся пациентов наблюдается непрерывное или рецидивирующее течение.

Диагностика ДППГ осуществляется на основании данных клинического обследования. Диагноз подтверждается провокацией головокружения и фиксацией типичного нистагма с помощью позиционных тестов, которые желательно проводить под контролем видеонистагмографии (VNG) или очков Френзеля. При оценке нистагма учитываются: характер, направление, амплитуда колебаний глазных яблок, латентный период, продолжительность, истощаемость, ответ на репозиционные маневры. Для выявления самого частого варианта ДППГ, вызванного патологией заднего полокуржного канала, а также более редкого варианта ДППГ переднего полукружного канала используется тест глубокого запрокидывания головы, для определения ДППГ горизонтального полукружного канала – проба МакКлюра-Пагнини (лежащий на спине пациент выполняет поворот головы на 90° в сторону от средней линии. Если в этом положении возникает вращательное головокружение, сопровождающееся периферическим позиционным горизонтально-ротаторным нистагмом, пробу следует считать положительной и указывает на отолитиаз горизонтального полукружного канала)

* ГПК, ППК, ЗПК - полукружные каналы: горизонтальный, передний, задний

Помимо оценки клинической картины при позиционному головокружении в зависимости от показаний применяются различные аппаратные методики:

- комплекс вестибулометрических тестов, в т.ч.позиционные;

- тональная пороговая аудиометрия;

- МРТ головного мозга с контрастированием и прицельным выведением мосто-мозжечкового угла;

- МР-ангиография;

- КТ височных костей;

- ультразвуковое ангиосканирование артерий головы и шеи

Лечение:

Для лечения состояний, связанных с каналолитиазом заднего и латерального полукружного канальцев используется манёвр Эпли:

Пациент сидит вдоль кушетки прямо, голова повёрнута на 45˚ в сторону лабиринта, который исследуется.

Пациент укладывается в положение лёжа, при этом поворот головы сохраняется, голова немного запрокидывается назад, свешивается с края кушетки.

Через 20 секунд, голова поворачивается в здоровую сторону на 90˚.

Через 20 секунд, голова поворачивается в том же направлении на 90˚ вместе с телом пациента, таким образом, чтобы лицо было обращено вниз.

Через 20 секунд пациент возвращается в положение сидя.

Для лечения поражения заднего ПКК также используется маневр Семонта:

В положении сидя поворачивают голову на 45˚ в сторону «здорового» уха, например правого.

Пациента быстро укладывают на левый бок (голова лицом вверх), возникает приступ головокружения с ротаторным нистагмом влево, сохраняют положение в течение 3-х минут. За это время отолиты опускаются в самую нижнюю часть ПКК.

Быстро поворачивают пациента на правый бок (голова лицом вниз). Сохраняют положение также в течение 3-х минут.

Пациента медленно возвращают в исходное положение.