- •1. Клиническая анатомия наружного уха (ушная раковина, слуховой проход). (Дазиев)

- •2. Строение барабанной перепонки. Опознавательные пункты барабанной перепонки. Квадранты.

- •3. Анатомия среднего уха (барабанная полость, слуховые косточки, антрум). (Коскова)

- •4. Топографическая анатомия барабанной полости

- •5. Сосцевидный отросток, типы строения (Жидков)

- •6. Топография сигмовидного синуса

- •9. Анатомия полукружных каналов ушного лабиринта.

- •10. Анатомия преддверия ушного лабиринта. Строение отолитового рецептора.

- •11. Наружный отит, этиология, клиника, лечение.

- •1 2. Травматические повреждения среднего уха, диагностика, лечение. Разрыв барабанной перепонки.

- •13. Травматический разрыв цепи слуховых косточек, диагностика, лечение

- •14.. Экссудативный средний отит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •16. Параличи лицевого нерва при переломах основания черепа. Принципы лечения.

- •17. Отогенный парез лицевого нерва. Дифференциальная диагностика уровней поражения, лечение, профилактика

- •6 Уровней поражения лицевого нерва:

- •5 Основных направлений лечения периферических поражений лицевого нерва:

- •18. Звукопроводящий аппарат уха. Особенности проведения звука через наружный слуховой проход и среднее ухо.

- •19. Понятие “акустический импеданс”. Заболевания, при которых он нарушается.

- •20. Биомеханика улитки (биофизические аспекты слуха).

- •21. Рецепторный потенциал органа слуха. Факторы, влияющие на него.

- •22. Значение эндокохлеарного потенциала в слуховой рецепции

- •24. Физиологические и психоакустические характеристики слуха (Огородникова)

- •Порог слуха

- •Порог дискомфорта

- •Болевой порог

- •25. Методы исследования слуховой функции. Слуховой паспорт

- •1. Жалобы и анамнез

- •2. Исследование слуха с помощью речи

- •3. Исследование камертонами

- •4. Аудиометрическое исследование слуха

- •26.. Анатомия и физиология полукружных каналов. Вестибулярные законы Эвальда и Воячека. Исследование функций вестибулярного анализатора при профотборе.

- •1.Нистагм возникает в плоскости раздражаемого канала.

- •2.Нистагм направлен в сторону более активного лабиринта.

- •Нистагм всегда происходит в плоскости вращения.

- •1. Отолитовая реакция (ор).

- •27. Вибротравмы. Клиника. Профилактика.

- •28. Строение отолитового рецептора. Физиология отолитового отдела вестибулярного анализатора.

- •29.Лабиринтные жидкости: перилимфа, эндолимфа (состав, функция).

- •30. Классификация раздражителей слухового и вестибулярного рецепторов.

- •31. Проводящие пути вестибулярного анализатора (Дазиев).

- •32. Методы исследования вестибулярного аппарата. Вестибулярный паспорт.

- •33. Симптомокомплекс укачивания, патогенез, лечение (Коскова)

- •34. Клиническая анатомия глотки. Топография.

- •3.Гортаноглотка

- •35.Кольцо Пирогова-Вальдеера (Жидков)

- •36. Аденоидиты. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •37. Клиническая физиология глотки. Функции глотки, механизм глотания.

- •38. Хронический фарингит, фарингомикоз. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика

- •39. Морфология и функции небных миндалин. Гипертрофия небных миндалин в детском возрасте.

- •1. Хирургическое лечение

- •40. Клиническая анатомия гортани. Основные функции гортани.

- •41. Клиническая анатомия и физиология пищевода.

- •42. Клиника, лечение ожогов и инородных тел пищевода.

- •43. Клиническая анатомия полости носа.

- •44. Гематома и абсцесс носовой перегородки. Клиника, диагностика, лечение.

- •45. Фурункул носа. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •46.Строение слизистой оболочки носа. Источники влаги в носу.

- •47. Морфология и функция кавернозной ткани в носу. Гипертрофия носовых раковин.

- •48.Строение обонятельной зоны полости носа.

- •49.Нарушения обонятельной функции полости носа. Основные причины гипосмии и аносмии.

- •50.Топографическая анатомия придаточных пазух носа.

- •51. Острый верхнечелюстной синусит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •52.Острый этмоидит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •54. Острый фронтит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •55. Методы исследования дыхательной и обонятельной функции носа, принципы лечения.

- •56. Воспалительные заболевания наружного уха (экзема, рожистое воспаление, перихондрит) этиология, клиника, лечение.

- •57. Отогематома, этиология, клиника, лечение. Методы определения проходимости слуховой трубы.

- •58.Инородные тела и травмы наружного уха, клиника, лечение

- •59.Острый гнойный средний отит, этиология, патогенез, клиника, лечение

- •60.Мастоидит, этиология, патогенез, клиника, методы диагностики, профилактика

- •61.Хронический гнойный мезотимпанит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •62. Хронический гнойный эпитимпанит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •92. Хронические стенозы гортани, причины, клиника, лечение, профилактика.

- •63.Радикальная общеполостная операция на ухе, ее профилактическая сущность. Показания к радикальной операции. (Коскова)

- •64.Отогенный менингит, клиника, лечение.

- •65.Отогенные абсцессы мозга и мозжечка, клиника, диагностика, лечение, профилактика (Жидков)

- •66.Отогенный сепсис, клиника, лечение.

- •67.Дифференциальная диагностика лабиринтных расстройств и поражений.

- •68.Лабиринтиты, этиология, клиника, лечение, классификация.

- •69. Адгезивный средний отит, этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика

- •70. Сальпингоотит. Аэроотит, причины, клиника, профилактика

- •71. Болезнь Меньера. Патогенез, клиника, лечение.

- •72. Отосклероз, патогенез, клиника, принципы лечения

- •73. Сенсоневральная тугоухость. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •74. Этиология в патогенезе шумовой тугоухости, клиника шумовой тугоухости

- •76.Острый ринит. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •77. Хронический ринит. Классификация, этиология, патогенез, лечение.

- •1. Хронический катаральный ринит

- •2. Хронический гипертрофический ринит

- •3. Атрофический ринит

- •3 (B). Озена

- •4**Вазомоторный ринит

- •78. Хронический риносинусит. Классификация, этиология, патогенез, лечение.

- •79. Фурункул носа, клиника, лечение, осложнения, профилактика

- •80.Тромбоз пещеристого синуса риногенной этиологии

- •81.Внутриглазничные осложнения. Этиология, патогенез, лечение, профилактика.

- •82. Риногенный менингит. Этиология, патогенез, лечение, профилактика

- •84.Классификация ангин. Первичные и вторичные ангины.

- •85.Ангина язычной миндалины. Воспаление боковых лимфоузловидных валиков и гранул задней стенки глотки, клиника, лечение, профилактика

- •86. Дифтерия глотки. Поражение глотки при скарлатине и кори. Ложный круп.

- •87.Хронический тонзиллит. Классификация, клиника, диагностика, лечение, осложнения, профилактика.

- •88.Острые ларингиты, патогенез, их формы, диагностика, лечение, осложнения, профилактика

- •89.Гортанная ангина. Патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •90.Ложный круп.

- •91Острые стенозы гортани. Причины, клиника, скорая и неотложная помощь при них.

- •92.Хронические стенозы гортани, причины, клиника, лечение, профилактика

- •93.Инородные тела гортани, трахеи, бронхов. Клиника, методы исследования, диагностика, профилактика (Коскова)

- •94. Инородные тела пищевода, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •96.Доброкачественные новообразования гортани. Клиника, диагностика, лечение, профилактика

- •97.Злокачественные новообразования гортани, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •98. Злокачественные новообразования носа и придаточных пазух. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •99. Дифференциальная диагностика туберкулеза, сифилиса и рака гортани

- •100.Склерома дыхательных путей, патогенез, клиника, лечение.

- •101. Кохлеовестибулярные расстройства, обусловленные резким перепадом атмосферного давления.

- •102. Осложнения простых ангин, местные и общие.

- •103. Искривление носовой перегородки. Клиника, лечение

- •104. Травмы гортани, их диагностика, лечение, осложнения.

- •Огнестрельные ранения гортани

- •Закрытые травмы гортани

- •105. Парезы и параличи мышц гортани.

- •106. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

65.Отогенные абсцессы мозга и мозжечка, клиника, диагностика, лечение, профилактика (Жидков)

Среди основных видов отогенных внутричерепных осложнений чаще других встречается менингит, на втором месте - абсцессы мозга и мозжечка, на третьем - синустромбоз и отогенный сепсис. Наиболее распространенное осложнение в раннем и младшем детском возрасте - менингоэнцефалит. Иногда внутричерепные воспалительные процессы развиваются при остром гриппозном среднем отите.

(на всякий случай пишу) Основные пути проникновения инфекции из среднего уха в полость черепа:

• контактный: 1 - прорыв гноя под мышцы шеи через верхушку сосцевидного отростка; 2 - абсцесс мозжечка; 3 - перисинуозный абсцесс; 4 - синустромбоз; 5 - субпериостальный абсцесс; 6 - экстрадуральный абсцесс; 7 - абсцесс височной доли

• гематогенный;

• преформированный.

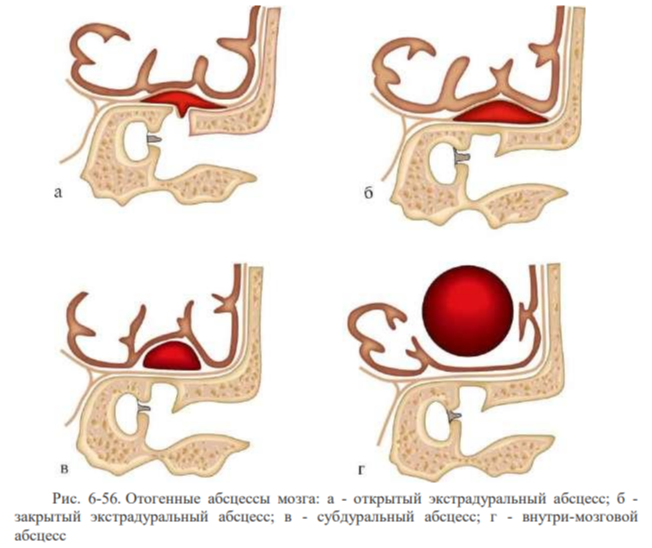

Различают экстрадуральный, субдуральный, а также внутримозговые абсцессы. Их расположение по отношению к оболочкам мозга и веществу мозга в определенной степени отражает этапы распространения инфекции из полостей среднего уха.

Экстрадуральный абсцесс

Экстрадуральный абсцесс характеризуется ограниченным скоплением гноя между внутренней поверхностью височной кости и твердой мозговой оболочкой. Он возникает в результате распространения воспалительного процесса из барабанной полости и сосцевидного отростка в полость черепа и локализован в средней или задней черепной ямке. Если гнойник расположен между наружной стенкой венозного синуса и костью, его обозначают как перисинуозный абсцесс.

Клиническая картина и диагностика. Клиническая картина при экс-традуральном абсцессе бедна, его нередко диагностируют лишь во время плановой операции. Общие симптомы маловыражены. Температура тела чаще нормальная или субфебрильная даже при перисинуозном абсцессе. Повышение температуры тела обычно означает развитие менингита или синустромбоза и сепсиса. Частота пульса соответствует температуре тела. Показатели анализов крови часто без отклонений от нормы, СОЭ не увеличена. Лишь при обширном пахименингите наблюдаются небольшие изменения крови.

При экстрадуральном абсцессе, осложняющем острый гнойный отит, возможны клинические симптомы мастоидита.

Головная боль при экстрадуральном абсцессе бывает далеко не всегда. При жалобах на головную боль она обычно постоянная. Локализация разная, может даже иррадиировать в шею.

Нередко головная боль сопровождается тошнотой, рвотой, повышенной сонливостью. Общее состояние обычно удовлетворительное, редко тяжелое. Порой наблюдаются легкая ригидность затылочных мышц, симптом Кернига, более выраженный на стороне абсцесса, ликвор при этом обычно не изменен. Важным признаком экс-традурального абсцесса служит обильное гноетечение из уха.

Решающее значение в диагностике принадлежит КТ или МРТ головного мозга, где четко выявляется объемный процесс.

Лечение. Лечение экстрадурального абсцесса обязательно хирургическое - расширенная санирующая операция на среднем ухе.

Показаниями к операции служат:

• локальная головная боль;

• ухудшение общего состояния;

• обильное гноетечение из уха;

• появление очаговых симптомов;

• кариозный процесс в аттикоантральной области, выявляемый рентгенологически.

Нередко только во время операции проводят дифференциальную диагностику с внутримозговым и субдуральным абсцессом.

Субдуральный абсцесс

Субдуральный абсцесс - скопление гноя между твердой мозговой оболочкой и мозгом. Он развивается как осложнение хронического гнойного среднего отита, значительно реже - острого.

Близость субдурального абсцесса к мягкой мозговой оболочке (которая сразу расплавляется) и веществу мозга иногда приводит к развитию двух групп симптомов: менингеальных и очаговых соответственно локализации абсцесса. При локализации абсцесса в средней черепной ямке очаговые симптомы выражены легкими пирамидными знаками, при локализации в задней черепной ямке - мозжечковыми симптомами (спонтанным нистагмом, промахиванием на стороне поражения при выполнении указательных проб).

Для субдурального абсцесса характерно ремиттирующее течение менингеального синдрома с умеренным плеоцитозом в ликворе. Ввиду частого сочетания субдурального абсцесса с менингитом, внутримозговым абсцессом или синустромбозом часто дифференциальная диагностика возможна лишь с помощью КТ или МРТ.

Лечение. Лечение субдурального абсцесса обязательно хирургическое. Выполняют расширенную общеполостную операцию (в редких случаях - антромастоидотомию) с обязательным обнажением сигмовидного синуса и твердой мозговой оболочки средней черепной ямки. Чаще всего диагноз можно подтвердить лишь во время операции, когда обнаруживают фистулу в твердой мозговой оболочке, через которую выделяется гной. При отсутствии фистулы твердая мозговая оболочка в месте гнойника желто-белого или желто-зеленого цвета, иногда выпячивается. В этом месте ее обрабатывают настойкой йода и пунктируют толстой иглой. После аспирации гноя шприцем, не вынимая иглы, крестообразным разрезом вскрывают гнойник, вводят тонкий мягкий дренаж, используя для него перчаточную резину. Заушную рану рыхло тампонируют и не зашивают. В послеоперационный период проводят антибактериальную, дегидратирующую и общеукрепляющую терапию.

Внутримозговые абсцессы

Внутримозговой абсцесс - ограниченное скопление гноя в веществе головного мозга, возникающее вторично при источнике инфекции в полостях среднего уха. Среди отогенных внутримозговых абсцессов наиболее распространены абсцессы височной доли мозга и мозжечка. Сравнительно редки множественные отогенные абсцессы мозга.

Абсцессы височной доли мозга встречаются приблизительно в 4 раза чаще, чем абсцессы мозжечка, они обычно округлой формы, в то время как в мозжечке - щелевидной. Наиболее благоприятно протекают гладкостенные абсцессы с хорошо выраженной капсулой, которая образуется на 4-й неделе, однако нередко капсула отсутствует и абсцесс окружен воспаленным и размягченным веществом мозга.

Клиническая картина Клиническая картина отогенного внутримозгового абсцесса в значительной мере зависит от его локализации, величины, реакции окружающих тканей и стадии процесса. Выделяют четыре стадии течения абсцесса мозга: начальную, латентную, явную и терминальную.

Начальная стадия длится обычно 1-2 нед и сопровождается легкой головной болью, вялостью, повышением температуры тела до 37,2- 37,5 °С, тошнотой и рвотой. Это так называемая энцефалитическая стадия абсцесса. Нередко подобное состояние больного совпадает с обострением хронического отита или с послеоперационным периодом (после санирующей операции на ухе), поэтому ему не уделяют должного внимания.

Латентная стадия болезни (2-6 нед) бедна симптомами. Состояние больного несколько улучшается. Могут отмечаться вялость, бледность кожного покрова, отсутствие аппетита, периодически возникающая головная боль. В этот период температура тела обычно нормальная, формула крови также в пределах нормы. Первые две стадии отогенного абсцесса мозга часто протекают незаметно или их симптомы относят к обострению отита.

Переход в явную стадию абсцесса может быть постепенным, но иногда симптомы проявляются внезапно. Продолжительность явной стадии - около 2 нед, налицо картина тяжелого заболевания с тенденцией к быстрому и неуклонному ухудшению состояния больного, хотя в редких случаях наблюдается волнообразное течение болезни с периодами улучшения и ухудшения. Многочисленные симптомы заболевания в этот период объединяют в три группы:

• общие признаки тяжелого инфекционного заболевания (слабость, разбитость, отсутствие аппетита; больной вял, сонлив, кожный покров бледен, иногда с землистым или желтушным оттенком, выражение лица страдальческое. Язык обычно обложен, появляются неприятный запах изо рта, задержка стула, изменения в крови, характерные для воспаления);

• общемозговые симптомы;

• очаговые неврологические симптомы, зависящие от локализации абсцесса.

Общие мозговые симптомы развиваются вследствие повышения внутричерепного давления, дислокации структур мозга, распространения воспалительного процесса или токсического воздействия абсцесса на продолговатый мозг.

Головная боль. Боль постоянная или приступообразная, иногда нестерпимая, обычно соответствует локализации абсцесса и усиливается при постукивании пальцем по покровам черепа над местом абсцесса.

Рвота.

Вынужденное положение головы с наклоном набок наблюдается чаще при абсцессах мозжечка. Другое положение головы - резко откинутая назад при отсутствии ригидности - признак начинающегося отека мозга. Этот симптом служит противопоказанием к поясничной пункции вследствие опасности ущемления миндаликов мозжечка в большом затылочном отверстии.

При отогенном абсцессе мозга почти всегда наблюдаются менингеальные симптомы.

Давление спинномозговой жидкости при абсцессе обычно умеренно повышено и составляет 300-350 мм вод.ст. (норма - 70-200 мм вод. ст.), за исключением случаев, осложненных менингитом. При неосложненных абсцессах жидкость прозрачная, иногда опалесцирующая, при осложненных абсцессах - мутная, а при прорыве гноя в субарахноидальное пространство - гнойная.

При установлении локализации абсцесса наибольшее диагностическое значение имеют очаговые симптомы.

При абсцессе височной доли мозга к основным локальным симптомам относятся афазия (амнестическая афазия, несколько реже наблюдается сенсорная, еще реже - моторная.) и гемианопсия (чаще гомонимная, с выпадением обеих одноименных полей зрения с двух сторон, объясняется вовлечением в процесс зрительного пути, проходящего через височную долю в затылочную).

Самый яркий симптом - афазия при поражении левой височной доли у правшей, наблюдаемая не менее чем в 75-80% случаев абсцесса этой локализации. Среди очаговых симптомов, выявляемых при правосторонней локализации абсцесса височной доли мозга у правшей, - височная атаксия, проявляющаяся падением больного влево.

Один из очаговых признаков при поражении височной доли мозга - эпилептиформный синдром.+ Пирамидный синдром (небольшое повышение мышечного тонуса в контралатеральных конечностях, очень легкая слабость или неловкость в них).

Абсцесс мозжечка отогенной природы отличается нарушением тонуса мышц конечностей, изменением координаторных проб, атаксией и появлением спонтанного нистагма. Менее постоянны дизартрия, парезы конечностей и взора, поражение отводящего и лицевого нервов.

Нарушение тонуса мышц проявляется тем, что при пальценосовой (пальце-пальцевой пробе) пробе больной не может попасть пальцем руки на стороне поражения в кончик носа, при приближении руки к кончику носа она делает несколько размашистых движений. Адиадохокинез и пяточно-коленная проба также положительны.

При исследовании в позе Ромберга больного пошатывает во все стороны, но больше назад и в сторону поражения. Для абсцесса мозжечка характерна невозможность фланговой походки в сторону больного уха. В ту же сторону отмечается отклонение при ходьбе по прямой.

Спонтанный нистагм при абсцессе мозжечка чаще горизонтальный, крупноразмашистый, значительно реже - мелко- и среднераз-машистый и только в единичных случаях - вертикальный. Появление вертикального нистагма считают неблагоприятным признаком, свидетельствующим о вовлечении в процесс стволовых структур.

Возможно поражение лицевого и отводящего нервов на стороне абсцесса мозжечка вследствие их сдавления.

К офтальмологическим изменениям следует отнести нарушение остроты зрения, застойные сосочки, неврит зрительного нерва и изменение полей зрения.

Диагностика

К обязательным методам исследования относят рентгенографию черепа, КТ и МРТ мозга, нередко используют эхоэнцефалографию (смещение М-эха), электроэнцефалографию, ангиографию, пневмо- и вентрикулографию, а также радиоизотопную сцинтиграфию. Эти методы применяют при необходимости, ориентируясь на клиническую картину заболевания.

Лечение

Лечение отогенных абсцессов мозга хирургическое. Оно включает расширенную радикальную операцию уха, поиски и вскрытие абсцесса. При расширенной операции, кроме обычного объема хирургического вмешательства, обнажают твердую мозговую оболочку в области средней и задней черепных ямок, а при необходимости - и в области траут-мановского треугольника (медиальной стенки антрума). В зависимости от данных исследования и операционных находок выполняют пункцию височной доли мозга, сигмовидного синуса и мозжечка через траутма-новский треугольник и (в редких случаях) через сигмовидный синус, когда он запустел. Как правило, более чем в трех направлениях пункцию не проводят, глубина продвижения иглы в мозг не превышает 4 см. При обнаружении абсцесса иглу оставляют на месте и по ней делают разрез твердой мозговой оболочки, чаще всего крестообразно, после чего по игле вводят ушные щипцы в сомкнутом состоянии в абсцесс мозга. Затем, раскрыв щипцы на 1,5-2 см, выводят их из мозга, формируя ход в вещество мозга до гнойника, в полость абсцесса вводят полоску из перчаточной резины. Нейрохирурги осуществляют подход к гнойнику не через ухо, а снаружи, через кости черепа, удаляя при этом абсцесс целиком. Санацию абсцесса посредством пункций и промывания полости в настоящее время не применяют вследствие недостаточной эффективности. Наряду с хирургическим лечением проводят активную антибактериальную, дегидратационную и дезинтоксикационную терапию, как при гнойном менингите.

Профилактика для всех абсцессов - своевременное лечение отитов.