- •1. Клиническая анатомия наружного уха (ушная раковина, слуховой проход). (Дазиев)

- •2. Строение барабанной перепонки. Опознавательные пункты барабанной перепонки. Квадранты.

- •3. Анатомия среднего уха (барабанная полость, слуховые косточки, антрум). (Коскова)

- •4. Топографическая анатомия барабанной полости

- •5. Сосцевидный отросток, типы строения (Жидков)

- •6. Топография сигмовидного синуса

- •9. Анатомия полукружных каналов ушного лабиринта.

- •10. Анатомия преддверия ушного лабиринта. Строение отолитового рецептора.

- •11. Наружный отит, этиология, клиника, лечение.

- •1 2. Травматические повреждения среднего уха, диагностика, лечение. Разрыв барабанной перепонки.

- •13. Травматический разрыв цепи слуховых косточек, диагностика, лечение

- •14.. Экссудативный средний отит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •16. Параличи лицевого нерва при переломах основания черепа. Принципы лечения.

- •17. Отогенный парез лицевого нерва. Дифференциальная диагностика уровней поражения, лечение, профилактика

- •6 Уровней поражения лицевого нерва:

- •5 Основных направлений лечения периферических поражений лицевого нерва:

- •18. Звукопроводящий аппарат уха. Особенности проведения звука через наружный слуховой проход и среднее ухо.

- •19. Понятие “акустический импеданс”. Заболевания, при которых он нарушается.

- •20. Биомеханика улитки (биофизические аспекты слуха).

- •21. Рецепторный потенциал органа слуха. Факторы, влияющие на него.

- •22. Значение эндокохлеарного потенциала в слуховой рецепции

- •24. Физиологические и психоакустические характеристики слуха (Огородникова)

- •Порог слуха

- •Порог дискомфорта

- •Болевой порог

- •25. Методы исследования слуховой функции. Слуховой паспорт

- •1. Жалобы и анамнез

- •2. Исследование слуха с помощью речи

- •3. Исследование камертонами

- •4. Аудиометрическое исследование слуха

- •26.. Анатомия и физиология полукружных каналов. Вестибулярные законы Эвальда и Воячека. Исследование функций вестибулярного анализатора при профотборе.

- •1.Нистагм возникает в плоскости раздражаемого канала.

- •2.Нистагм направлен в сторону более активного лабиринта.

- •Нистагм всегда происходит в плоскости вращения.

- •1. Отолитовая реакция (ор).

- •27. Вибротравмы. Клиника. Профилактика.

- •28. Строение отолитового рецептора. Физиология отолитового отдела вестибулярного анализатора.

- •29.Лабиринтные жидкости: перилимфа, эндолимфа (состав, функция).

- •30. Классификация раздражителей слухового и вестибулярного рецепторов.

- •31. Проводящие пути вестибулярного анализатора (Дазиев).

- •32. Методы исследования вестибулярного аппарата. Вестибулярный паспорт.

- •33. Симптомокомплекс укачивания, патогенез, лечение (Коскова)

- •34. Клиническая анатомия глотки. Топография.

- •3.Гортаноглотка

- •35.Кольцо Пирогова-Вальдеера (Жидков)

- •36. Аденоидиты. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •37. Клиническая физиология глотки. Функции глотки, механизм глотания.

- •38. Хронический фарингит, фарингомикоз. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика

- •39. Морфология и функции небных миндалин. Гипертрофия небных миндалин в детском возрасте.

- •1. Хирургическое лечение

- •40. Клиническая анатомия гортани. Основные функции гортани.

- •41. Клиническая анатомия и физиология пищевода.

- •42. Клиника, лечение ожогов и инородных тел пищевода.

- •43. Клиническая анатомия полости носа.

- •44. Гематома и абсцесс носовой перегородки. Клиника, диагностика, лечение.

- •45. Фурункул носа. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •46.Строение слизистой оболочки носа. Источники влаги в носу.

- •47. Морфология и функция кавернозной ткани в носу. Гипертрофия носовых раковин.

- •48.Строение обонятельной зоны полости носа.

- •49.Нарушения обонятельной функции полости носа. Основные причины гипосмии и аносмии.

- •50.Топографическая анатомия придаточных пазух носа.

- •51. Острый верхнечелюстной синусит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •52.Острый этмоидит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •54. Острый фронтит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •55. Методы исследования дыхательной и обонятельной функции носа, принципы лечения.

- •56. Воспалительные заболевания наружного уха (экзема, рожистое воспаление, перихондрит) этиология, клиника, лечение.

- •57. Отогематома, этиология, клиника, лечение. Методы определения проходимости слуховой трубы.

- •58.Инородные тела и травмы наружного уха, клиника, лечение

- •59.Острый гнойный средний отит, этиология, патогенез, клиника, лечение

- •60.Мастоидит, этиология, патогенез, клиника, методы диагностики, профилактика

- •61.Хронический гнойный мезотимпанит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •62. Хронический гнойный эпитимпанит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •92. Хронические стенозы гортани, причины, клиника, лечение, профилактика.

- •63.Радикальная общеполостная операция на ухе, ее профилактическая сущность. Показания к радикальной операции. (Коскова)

- •64.Отогенный менингит, клиника, лечение.

- •65.Отогенные абсцессы мозга и мозжечка, клиника, диагностика, лечение, профилактика (Жидков)

- •66.Отогенный сепсис, клиника, лечение.

- •67.Дифференциальная диагностика лабиринтных расстройств и поражений.

- •68.Лабиринтиты, этиология, клиника, лечение, классификация.

- •69. Адгезивный средний отит, этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика

- •70. Сальпингоотит. Аэроотит, причины, клиника, профилактика

- •71. Болезнь Меньера. Патогенез, клиника, лечение.

- •72. Отосклероз, патогенез, клиника, принципы лечения

- •73. Сенсоневральная тугоухость. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •74. Этиология в патогенезе шумовой тугоухости, клиника шумовой тугоухости

- •76.Острый ринит. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •77. Хронический ринит. Классификация, этиология, патогенез, лечение.

- •1. Хронический катаральный ринит

- •2. Хронический гипертрофический ринит

- •3. Атрофический ринит

- •3 (B). Озена

- •4**Вазомоторный ринит

- •78. Хронический риносинусит. Классификация, этиология, патогенез, лечение.

- •79. Фурункул носа, клиника, лечение, осложнения, профилактика

- •80.Тромбоз пещеристого синуса риногенной этиологии

- •81.Внутриглазничные осложнения. Этиология, патогенез, лечение, профилактика.

- •82. Риногенный менингит. Этиология, патогенез, лечение, профилактика

- •84.Классификация ангин. Первичные и вторичные ангины.

- •85.Ангина язычной миндалины. Воспаление боковых лимфоузловидных валиков и гранул задней стенки глотки, клиника, лечение, профилактика

- •86. Дифтерия глотки. Поражение глотки при скарлатине и кори. Ложный круп.

- •87.Хронический тонзиллит. Классификация, клиника, диагностика, лечение, осложнения, профилактика.

- •88.Острые ларингиты, патогенез, их формы, диагностика, лечение, осложнения, профилактика

- •89.Гортанная ангина. Патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •90.Ложный круп.

- •91Острые стенозы гортани. Причины, клиника, скорая и неотложная помощь при них.

- •92.Хронические стенозы гортани, причины, клиника, лечение, профилактика

- •93.Инородные тела гортани, трахеи, бронхов. Клиника, методы исследования, диагностика, профилактика (Коскова)

- •94. Инородные тела пищевода, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •96.Доброкачественные новообразования гортани. Клиника, диагностика, лечение, профилактика

- •97.Злокачественные новообразования гортани, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •98. Злокачественные новообразования носа и придаточных пазух. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •99. Дифференциальная диагностика туберкулеза, сифилиса и рака гортани

- •100.Склерома дыхательных путей, патогенез, клиника, лечение.

- •101. Кохлеовестибулярные расстройства, обусловленные резким перепадом атмосферного давления.

- •102. Осложнения простых ангин, местные и общие.

- •103. Искривление носовой перегородки. Клиника, лечение

- •104. Травмы гортани, их диагностика, лечение, осложнения.

- •Огнестрельные ранения гортани

- •Закрытые травмы гортани

- •105. Парезы и параличи мышц гортани.

- •106. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

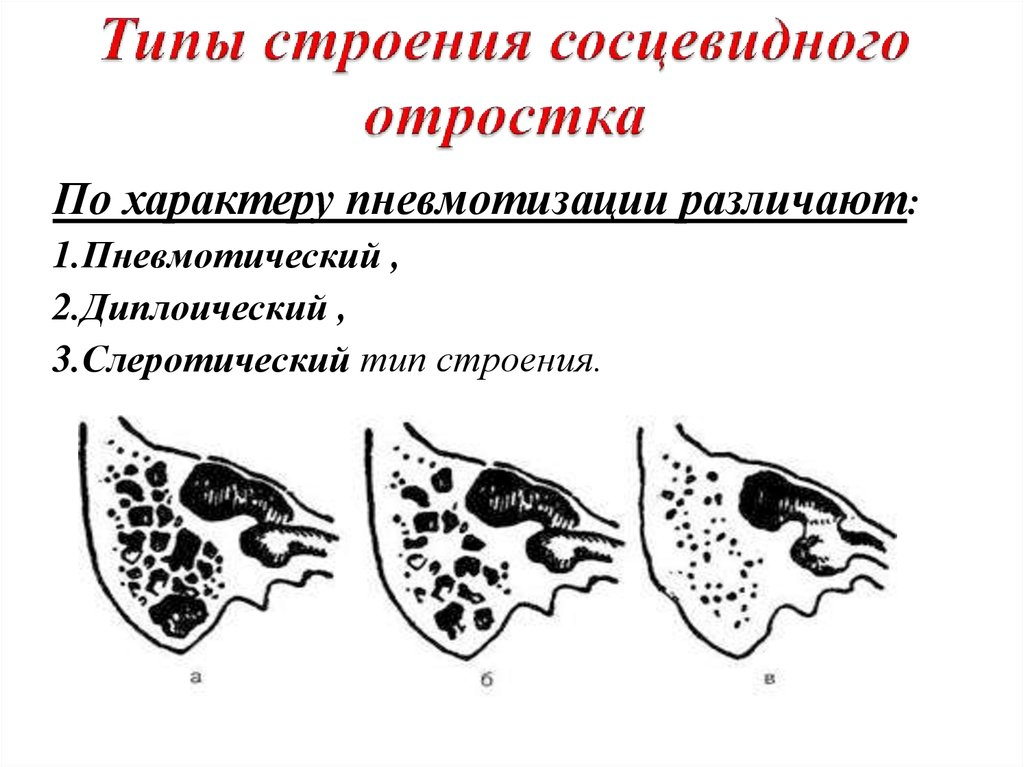

5. Сосцевидный отросток, типы строения (Жидков)

Сосцевидный отросток Задний отдел среднего уха представлен сосцевидным отростком (processus mastoideus), который содержит многочисленные воздухоносные ячейки, соединенные с барабанной полостью через сосцевидную пещеру (antrum) и вход в пещеру (aditus ad antrum) в верхнезадней части надбарабанного пространства. У новорожденных сосцевидный отросток не развит и выглядит как небольшое возвышение позади верхнего края барабанного кольца, содержащее только одну полость - антрум. Развитие сосцевидного отростка начинается на 2-м году жизни и завершается в основном к концу 6- го - началу 7-го года жизни.

Сосцевидный отросток взрослого напоминает конус, опрокинутый вниз верхушкой. Верхней границей служит височная линия (linea temporalis), которая является продолжением скулового отростка и примерно соответствует уровню дна средней черепной ямки. Передняя граница сосцевидного отростка образована задней стенкой наружного слухового прохода, у верхнезаднего края которого имеется выступ - надпроходная ость, или ость Генле (spina suprameatum). Этот выступ находится чуть ниже и спереди проекции сосцевидной пещеры (антрума), расположенной на глубине примерно 2-2,5 см от поверхности кости.

Сосцевидная пещера - постоянная воздухоносная полость округлой формы, присутствующая в сосцевидном отростке независимо от его формы и строения. Она служит надежным анатомическим ориентиром практически при всех операциях на ухе. У грудных детей сосцевидная пещера расположена выше слухового прохода и довольно поверхностно (на глубине 2-4 мм), в дальнейшем постепенно смещается назад и вниз. Крыша пещеры (tegmen antri), образованная костной пластинкой, отделяет ее от твердой мозговой оболочки средней черепной ямки.

Строение сосцевидного отростка зависит от количества воздухоносных полостей, их величины и расположения. Эти полости формируются при замещении костно-мозговой ткани врастающим мукопериостом.

По характеру пневматизации различают типы строения сосцевидного отростка:

пневматический,

диплоэтический

склеротический

При пневматическом типе строения воздухоносные ячейки заполняют почти весь отросток, а иногда даже распространяются на чешую височной кости, скуловой отросток и пирамиду. Обычно около пещеры образуется зона более мелких ячеек, к периферии они становятся все более крупными, нередко при этом выражена большая верхушечная ячейка. Диплоэтический (спонгиозный, губчатый) тип строения отличается небольшим количеством воздухоносных ячеек преимущественно вокруг пещеры. Склеротический (компактный) тип строения отростка образуется вследствие нарушения обменных процессов, а также перенесенных общих или местных воспалительных заболеваний. При этом сосцевидный отросток образован плотной костной тканью, ячейки отсутствуют или их очень мало.

К задней поверхности сосцевидного отростка прилежит сигмовидный синус (sinus sigmoideus) - венозная пазуха, через которую осуществляется отток крови из мозга в систему яремной вены. Под дном барабанной полости сигмовидный синус образует расширение - луковицу яремной вены. Синус представляет дупликатуру твердой мозговой оболочки и отграничен от клеточной системы сосцевидного отростка тонкой, но достаточно плотной костной пластинкой (lamina vitrea). Деструктивно-воспалительный процесс в сосцевидном отростке при заболеваниях среднего уха нередко приводит к разрушению этой пластинки и проникновению инфекции в венозный синус.

Предлежание синуса, когда он расположен близко к задней стенке слухового прохода, или его латеропозиция (поверхностное расположение) повышают риск его травмирования при операциях на ухе.

Кровоснабжение сосцевидной области осуществляется из системы наружной сонной артерии через заднюю ушную артерию (a. auricularis posterior), венозный отток - в одноименную вену, впадающую в наружную яремную вену (v. jugularis externa). Иннервируется область сосцевидного отростка чувствительными нервами из верхнего шейного сплетения: большим ушным нервом (n. auricularis magnus) и малым затылочным нервом (n. occipitalis minor).